颠覆地利用

——关于马晗的《今日山水》系列新作

冯博一

我在看一些国画创作时,对传统与当代之间的关系一直存有一种疑惑,尤其是对从事山水与花鸟水墨画创作的当代人来说。在当下国画界不乏有众多的画家在意境上追求古人的审美,笔墨上沉湎于文人的趣味。应该说,许多画家画得很好,也都在笔墨的范围内探索着独属于自己的风格特色。我的困惑在于:他们纵使画得再好,在审美观念和方法论上却难以超越古人即已创建的风格样式。比如,有许多画家追寻着宋代山水和花鸟的意境,那是中国传统绘画的高峰与经典之一种。天人合一也好,避世而归隐山林也罢,其水墨观念的实质是宋人对当时的社会文化与自然生态的一种态度。然而,毕竟千年过去了,时代现实发生的变化而导致的意识形态的不同,恐怕不是我们世人能想象和预测到的。倘若仍然以宋人的审美观念与自然关系来作为一种追求,是否会陷入了一种文化逻辑上的悖论呢?其实这就涉及到所谓的当代性问题,也就是我们常常提到的“笔墨当随时代”的老生常谈。我理解的艺术创作的当代性在于:艺术家的创作是依据自身的生存记忆、成长经验,以及与当下的文化情境相联系的一种方式,具有明确的现实文化针对性。具体而言,千年前宋人的绘画正是反映了那个时代的文化的和意识的形态特征而成为了中国美术史上的经典之一,所以魅力无穷。如果仅以这样的经典为蓝本来探寻古意,如何才能青出于蓝呢?如果当代人以为当下现实太喧嚣、太浮躁,而将传统文化作为艺术创作的追求,意味着对现实的逃避。但失意而逃避而归隐山林是中国文人画的精神实质之一,似乎这一视角也被中国传统画家表现得淋漓至尽了,当代人以此对现实的诉求,是否有些在观念样式上的拷贝嫌疑,甚至是一种最为本能的和廉价的当代性体现。

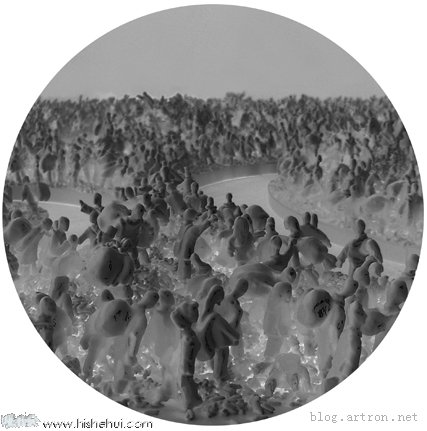

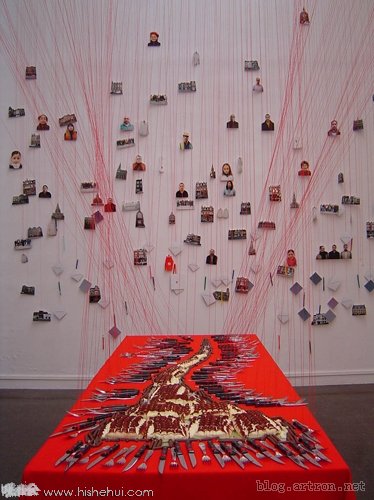

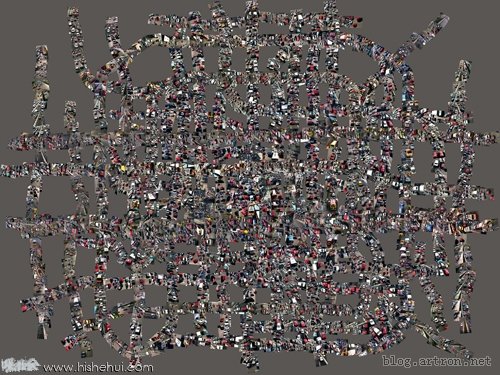

按照这样的思路来考察马晗的新作《今日山水》系列,我以为马晗的新作虽然也是以中国传统的宋代、明代的文人绘画为参照的,如宋代郭熙的《平远窠石图》、王希孟的《千里江山图》、八大山人的山水画等等,但在观念上,中国传统文人绘画是将个人的人生经验寄寓在自然的山水、花鸟之中,而马晗的创作观念绝不是消极的避世,更多的是以一种直面迎纳的态度来切入现实的。他说:“在中国的古代文人画中,把山水画作为逃避现实的手段,但在我的《今日山水》中到处都是人和人之欲,我们已无处藏身! 带刺的铁丝网和小人、大米交织在一起,表达一种对欲望的困惑!”显然,他对中国当下社会现实文化的敏感点在于“欲望”。这与中国改革开放后的社会主流意识已发生了一个由极端压抑人的本能欲望的政治乌托邦理想,过渡到人的欲望被释放、追逐,并在商品经济的发展中被渲染成为大众追求象征的过程十分契合。而艺术家对当代文化的思考和敏锐将导致在观念和方法论上的改变。因此,我们虽然依稀可以看出马晗作品画面的图式来源,但已全然没有了传统文人画的“澄怀观道”境界,而是一种萧瑟的神秘和诡异,实际上是对当下现实的混浊、人的欲望无所抑制的直接隐喻和真实写照。从这点来看,马晗对中国传统的继承还是经过相当的批判和转换的。因为,中国文人绘画中的逃避现实也是一种对现实的关照,只不过马晗的关照显得更为明喻的“惟丑”了。另外,在样式上也是一种传统山水的感觉,在观照的角度和视觉上的呈现已完全替换了传统文人画的内核,而将传统的样式转化或上升为具有当代性的关照重构。在马晗作品的语言方式中,传统山水中缠枝叶脉的勾勒、皴法,被铁丝、大米等现成品所替换。荆棘般的铁丝网、肉虫般蠕动的大米,再植入他所塑造的雕塑小人,混淆在一起而象征性地隐喻了我们在物欲横流中纠缠与被纠缠,欲挣脱又无法挣脱的尴尬情境和视觉样式。因此,如果从观念和语言、媒介材料上分析,我发现马晗是对传统文人画的一种利用的颠覆,表达了他对社会转型阶段人们对物质欲望疯狂增值、精神无所归期的伤痛。现实的魅惑与迷乱,以及他在这一过程中的处境和体验,导致了他对中国美术史上经典之作与当下人生的现实世俗新秩序的颠倒表述。《城市生活》、《蚂蚁的计划》等一批系列作品,可以看出他所要描摹的绝不仅仅是欲望,而是力图展示更深层意义上的人类精神的沉沦、心灵迷失的“废墟”和“荒漠”。倘若从社会学的角度来看,分析画面的形象实际上也是分析我们社会的现象,这些作品既是我们文化生态在社会转型过程中的历史与当代、西方与东方混杂轮廓的真实写照,也应合了所谓后现代社会下的某种混杂的状态,以画面上的混杂对应着我们现实文化的混乱。

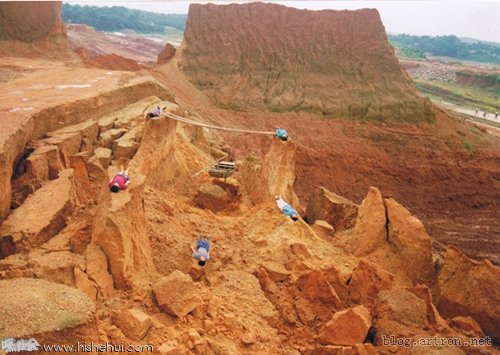

其实,这些新作品与马晗以往的创作是一脉而契合的。早在1994年,马晗从中国美院毕业后回到了家乡,在城市扩建的现场完成了装置作品《西方》,表现了对即将失去土地而变成高楼大厦的焦虑;1998年的《江上无人舟自横》、2003年针对“非典”的《移动的立方体》等等,始终热衷于对现实问题的直接摄取和表达,其现实针对性更为直接明确,或者说他是在身临其境的现实感受和体验中抵达对现实的披露、批判和质疑。2000年以来,他的《城市地图》、《地平线上的风景》、《迷宫》等作品,在有意组合俯拍的北京街道交通实景,犹如一个欲望不断的城市卖场和人流如蚁的迷宫,立交桥、汽车、人流如蚂蚁般地正在啃食着我们的历史遗存,繁复而急速的汽车工业文明背后的危机是作者的质疑和忧患;《漂浮》、《飞行器》是他艺术中隐喻现实处境的凭附,我们的现实生存境地犹如一片汪洋,我们每个人都在水中行走、漂浮,甚至是失去方向的挣扎。而《城市生活》、《蘑菇云》、《都是海》、《呼吸系统—肺》,以及2004年在日本青森艺术中心完成的《你知道我的作品中走了多远吗?》、法国里尔艺术中心完成的《我爱里尔,我吃里尔》等作品是构成马晗艺术特点的另一条线索,它既来自消费文化的沉迷和感官释放的快感呈现,对过去既已流失的精神追求的惆怅,还有对未来无法把握的迷茫。他将时代转化为个人命运中的沉浮和际遇的变迁,通过一系列作品的视觉形象变成了一种无尽的感慨。

也许是随着年龄所带来人生阅历的沉淀,马晗的《今日山水》系列新作是从中国传统文化中予以展开的,更具体说是从中国传统的文人画中对文化资源的直接汲取和利用。一般而言,我们对那些经过时间检验的经典作品往往被其所具有的超越时代的艺术魅力吸引而心怀崇敬之情,所以,继承传统成为我们艺术创作的一个必然逻辑。不过,在我们的传统中,也还有另外一种传统,就是反传统。这种传统在20世纪得到了空前的发展,以致于反传统的传统同样是不可忽视的。事实也是这样,中外美术史上对经典的改编、新解、发挥乃至颠覆,一直就没有间断过,它们已经成为整个文化传承的一部分。上世纪90年代以来中国艺术家更是以消解、解构,甚至戏仿经典的话语方式为能事。文化的传承有时并不完全通过全盘继承的方式,它也通过相反的方式,即改编、新解、发挥乃至颠覆的方式。从某种意义上说,社会的进步和人类文明的发展也是需要一点藐视经典的勇气的。任何一部经典,都不是固守前人成果便能造就出来的,它总是作者创造力的结晶。每一个改编、新解、发挥乃至颠覆经典的艺术家,都丰富了经典的精神内涵和艺术表现力,都是对经典地位的重新确认。这样说来,仅仅是“敬畏经典”倒显得有些不够了,因为没有给经典提供新的、有意义的阐释。对于经典,我们需要的不是把它供奉在神坛上,冲着它顶礼膜拜,我们希望经典能作为一种营养,消化吸收,成为滋养我们健康成长的养分,这才真正体现了经典的价值。因此,马晗新作的价值意味可以说是对传统经典的具有当代性的重构和实验。抑或也是他个人创作的一种超越。

[attachment=71177]

[attachment=71178]

[attachment=71179]

[attachment=71180]

[attachment=71181]

[attachment=71182]

[attachment=71183]

[attachment=71184]

[attachment=71185]

[attachment=71186]