红鞋– 黑色魅艳

发起人:galleryEXIT 回复数:0

浏览数:2969

最后更新:2009/04/01 17:38:50 by galleryEXIT

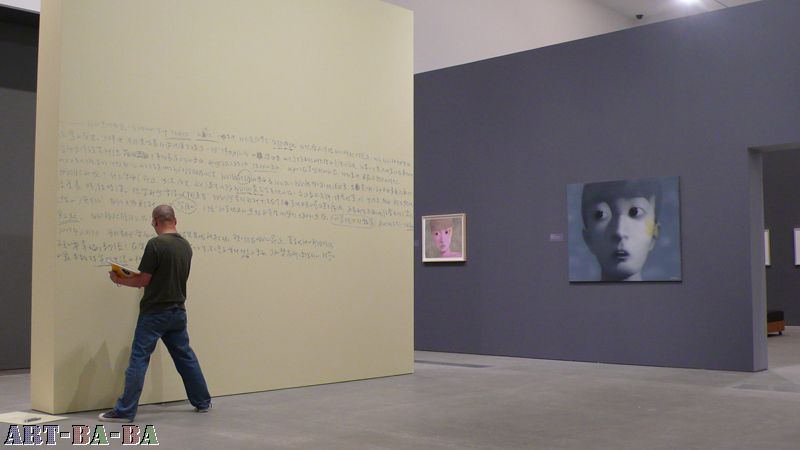

3月28日,筹备期长达三年的张晓刚个展“灵魂上的影子”在昆士兰美术馆开幕,600多位嘉宾到场。这是难得一次见到艺术家从80年代到去年刚刚完成的新作品的机会。

独家发布展览现场照片:

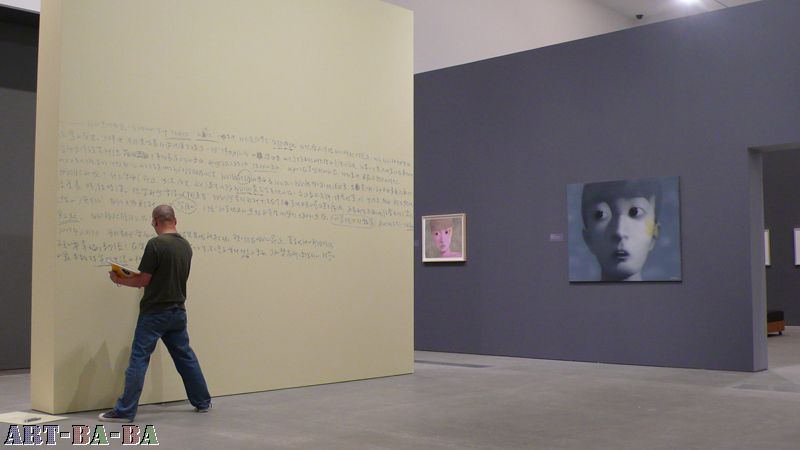

开幕前,张晓刚在展墙上创作

接受采访

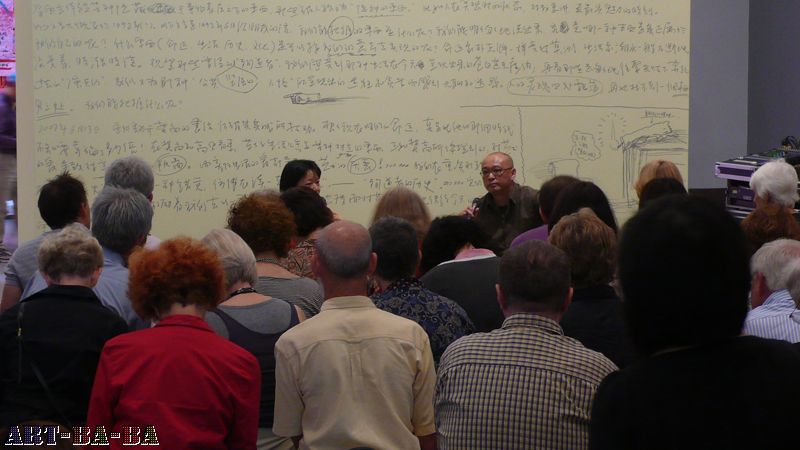

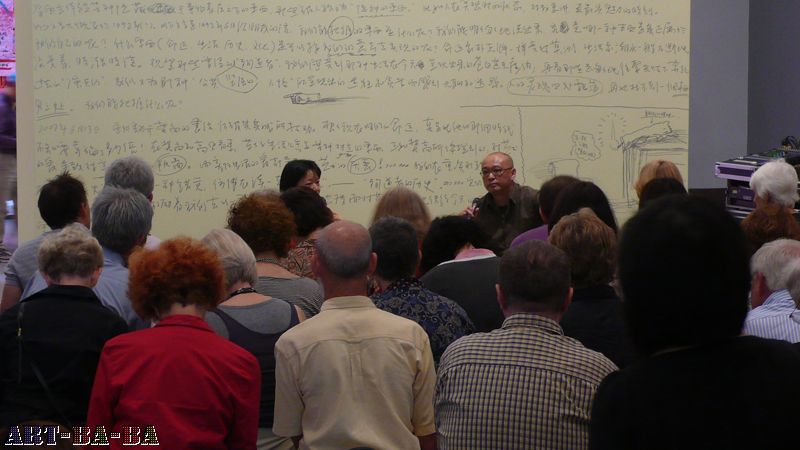

张晓刚在开幕后讲座

听众众多

两侧的两组旧作

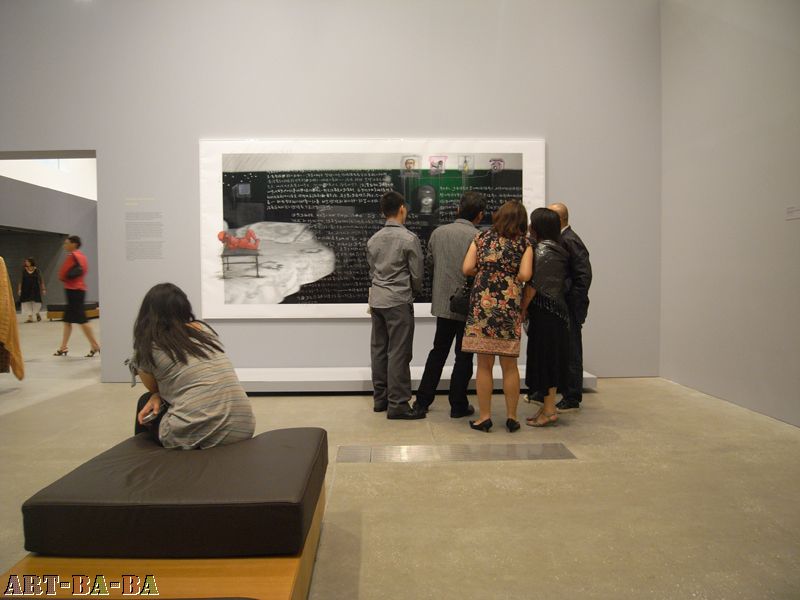

展厅

展厅

开幕了

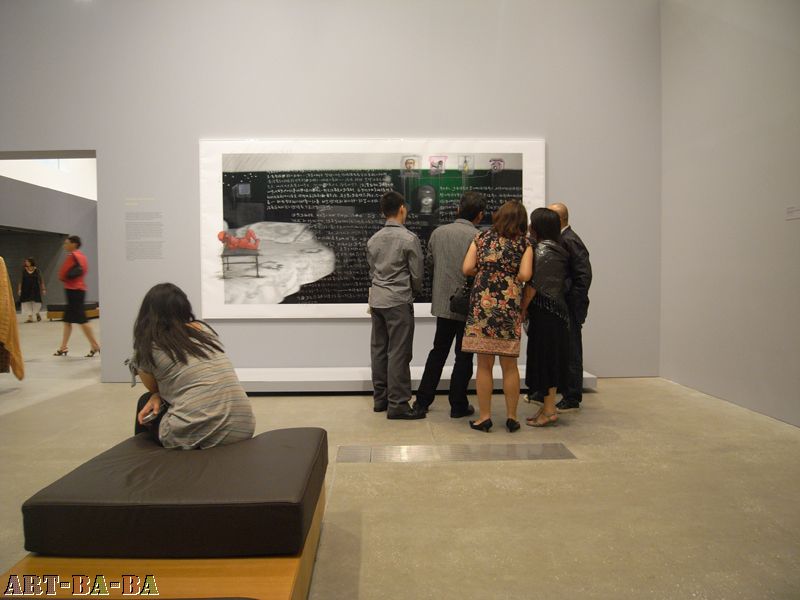

2008年的新摄影图片作品

橱窗内的手稿

策展人与艺术家及亲友的合影

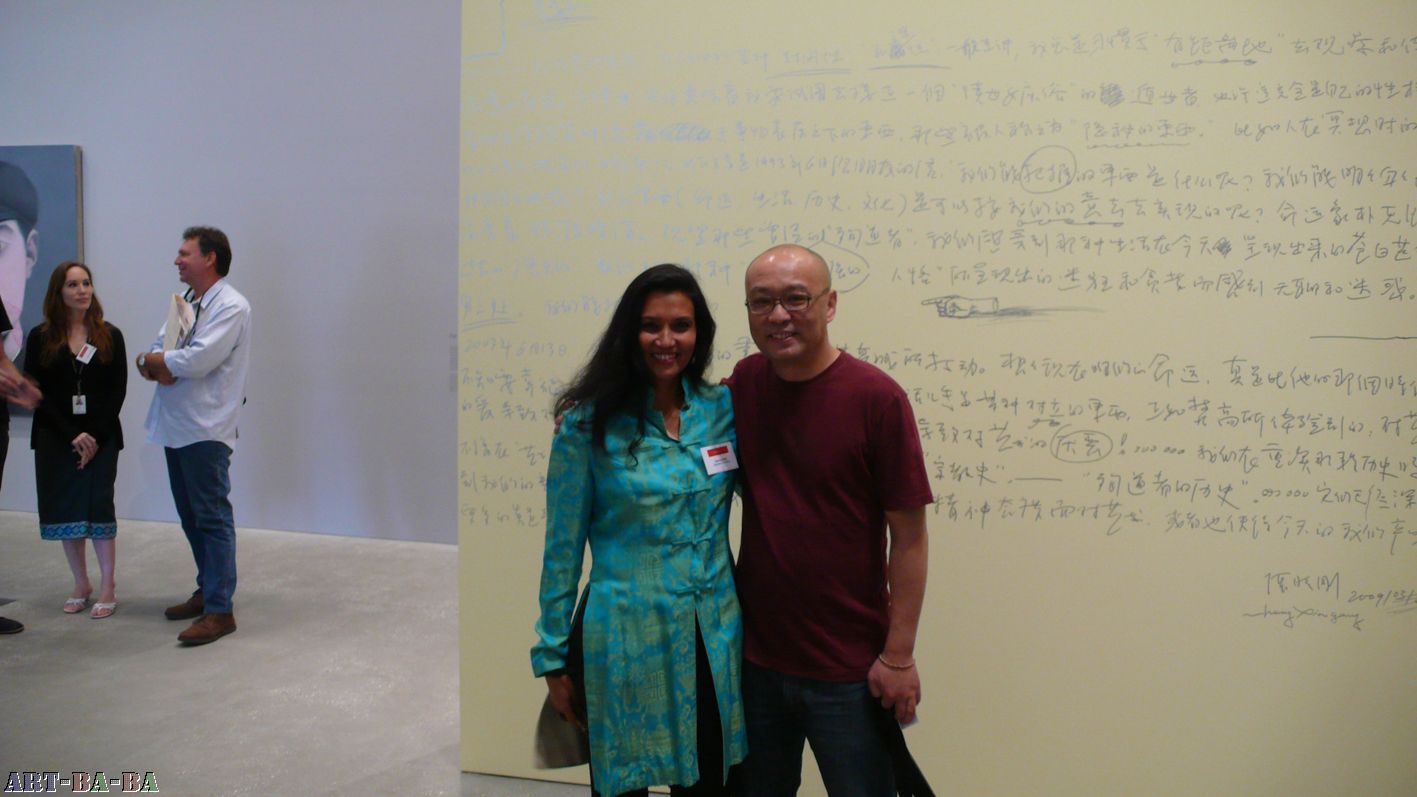

张晓刚和策展人之一索罕亚

澳大利亚ABC电视台栏目采访

澳大利亚ABC电视台另一个栏目采访

独家发布展览现场照片:

开幕前,张晓刚在展墙上创作

接受采访

张晓刚在开幕后讲座

听众众多

两侧的两组旧作

展厅

展厅

开幕了

2008年的新摄影图片作品

橱窗内的手稿

策展人与艺术家及亲友的合影

张晓刚和策展人之一索罕亚

澳大利亚ABC电视台栏目采访

澳大利亚ABC电视台另一个栏目采访

没人理老张啊 ?

想看展墙现场创作完整版~~

比起老岳,老张要睿智一点

关于“张晓刚:灵魂上的影子”

冷林

对于近几十年生活在中国的艺术家而言,社会的发展变化对其带来的影响是巨大的。中国在80年代末、90年代初这一时期,社会的各个方面都经历了一次巨大的转型,而且这次转型在中国当代艺术的成型过程中具有深远的影响;就当代艺术在中国的发展来看,随着改革开放,90年代以来快速的社会转变使得艺术家们普遍产生一种无能和沮丧的感觉,他们从80年代社会价值代言人的角色突然跌落到自身社会合法性都需要被证明的窘境当中。这种身份的转变使得真实地了解自身内在问题以及和周围环境的关系成为艺术家的一种迫切需要。艺术家开始纷纷放弃在现实中对理想模式的追求,无奈地以自我拯救和自我证明的方式从一种建设现代化国家与社会大文化的概念表达转向了自我存在方式的感知描绘。

艺术家张晓刚正是在这样的环境下出现的。他出生于1958年,1976年高中毕业,后又经历了上山下乡;在1977年恢复高考的第一年,艺术家考上了四川美术学院。1982年毕业后,开始以其创作活跃于中国。在80年代,“现代化”和“当代化”是一项最急切的任务。整个国家正在从被孤立和束缚的状态下解放出来,急切地要融入世界、和世界统一是整个80年代的整体呼声。整个社会一直处于向西方现代文化学习,以及努力地使自己的文化“现代化”和“当代化”的过程中。同时艺术家的创作也是以一种学习的心态展开的,这种学习不仅仅表现在对现、当代艺术有关形式主义的接受上,还表现在对于西方哲学理念的接受和想像上。张晓刚在这样的氛围里如饥似渴地吸收西方的艺术思想与形式并进行表现,他把宗教中神秘主义的东西和绘画中表现主义的方式结合在一起,努力的塑造出一种超越现实主义世界的精神性认识。像早期作品“生生息息”等,充分了体现出这种具有超验意味的精神取向。当时他也试图通过这种精神性的追求同现代世界保持着一种私秘的沟通,即使这种沟通是非常自我、私人化且不可交流的。这些作品无疑带有西方文化的思维痕迹,将艺术作为一种十分个人且隐秘的精神交流媒介。这样的状态仅仅维持几年,当他于1993年第一次有机会去欧洲亲临这些之前只在图片里感觉的艺术原作时,他突然意识到他永远不是、也永远不会成为他学习的那些艺术家。他自己、他自己的文化及与此相关的存在于生活中真实性的问题从外部被真切地感受到。他这样反思道:“原来好像我们就是背着书画画,就是没有真情实感的体验你的生活。我们的生活是不艺术的,而西方是艺术的。比如说画什么风景,马上你就要背俄罗斯画家的风景,到后来是背欧洲画家的风景,画人物也要去背。这个观念的转变是九三年的转变。”

在93年,第一次在张晓刚的绘画中发现了一张“中国脸”,一个寄托着另外的、更确切的说是隐藏于自己文化中的活生生的“脸”,几十年沉淀下来的归属于自身的文化已经非常牢固地寄生于现在。对于中国而言,这几十年飞速发展的社会生活带有超现实的色彩,但却又是艺术家个人的真实经历,艺术家发现他愿意更真实地活在他经历过的现实里面,并且这些现实也是无法回避与逃脱的。这是一场自我发现,同时也是一场有意识地自我文化塑造。这场变革和80年代相比:80年代对于中国艺术家来说,艺术家通过学习进行着一场“现代化”和“当代化”的过程;那么90年代艺术家通过这样一种自觉的自我发现和自我文化的塑造为“现代艺术”或“当代艺术”注入了一种内容,一种可以丰富“现代艺术”或“当代艺术”的内容。 艺术家张晓刚通过一张“中国脸”开始了“大家庭”系列的创作,他通过对家庭的观察来展现出另外一种文化的内在变化。在他的“大家庭”系列里,我们看到一个个个体是如何联系的,“他们”存在的相近比起“他们”存在的差异性被更多的强调出来。艺术家通过人物脸上的胎记与斑痕以及画面中的血线把个人的自然遗传本性以及一种与历史的连接刻画了出来。在张晓刚的绘画中,个人不是一种纯粹的个人,而是一个社会和家庭中的个人,他具有很强的社会代码和遗传基因。而艺术家张晓刚的个人经历正是这一社会代码和遗传基因的基础。他接受了所谓正统的社会主义教育,经历了“上山下乡”,走进了农村。他的“个人”的经历一直是在一个被改造的过程中,一直处于社会主义意识形态的改造中,而当“个人”作为“自我”被重新认识时,那种社会主义意识形态以及对她的超越的含糊其词、矛盾就表现了出来。“大家庭”正是这种含糊其词的表达,它是个人对自身变化的含糊性和历史性的认识,而“当代”也就是不断对“个人”定义和审视的过程。在“大家庭”中,画面中的人物形象很少展现“个性”,这些人物形象是一张张“中性”的脸。他们的不同和他们的相同一样多。而画面中“服装”和“色彩”却非常明确地展现出来的社会性和对这种社会性的情感 。“大家庭”是“个人”诞生、出发之地,也是“个人”回归之所。“大家庭”是以婚姻和血缘关系为自然基础的社会单位,一般包括父母、夫妻、子女等亲属。艺术家把对“个人”的认识建立在“家庭”这个自然的社会单位里,试图通过他自己的经历为“个人”展现出围绕着“个人”周围的社会性质。你既可以认为这和“个人”的特殊的社会主义的阶段实践有关,也和一种孔夫子文化传统有关。“个人”的温暖、“个人”的历史、“个人”的社会性质、“个人”的归属往往就是一种的“个人”的特征和属性。张晓刚在“大家庭”里把对“个人”或“自我”的认识以一种“自然”和“血缘”作为基础,在西方个人主义价值极度膨胀的当今世界里,张晓刚把另外一种“个人”活生生的表现出来。这种“个人”和“历史”、“记忆”、“失忆”、“意识形态”有着强烈的联系。这种“个人”是一个联系体。在张晓刚绘画中,“线”和“线”的意象始终出现,“血线”、“灯绳”、“电线杆”、“电线”等等。这意味着一种连接,“个人”与“个人”的连接,“个人”同社会、历史以及一种意识形态的连接。

从2002年开始,张晓刚从对人物的描绘进入到对与人物相关的物件的描绘,这些物件都是和纪录、阅读有关,像“里和外”、“记忆与失忆”、“绿墙”系列,这些画描绘都是墨水瓶、灯、笔、电视机、沙发、笔记本和书这类物件,这些画是对记忆与失忆的探讨。有时候艺术家直接在画面上纪录文字。这是一种留下记忆的过程,同时也是让一些记忆失去的过程。艺术家认为:有时候“失忆”比“记忆”更重要,历史是需要不断修正的。张晓刚沉迷于他自身的历史,他试图通过历史建立起一种自我需要的情感和文化。这是当代文化在高速发展和融合下重新产生的对自我性的需要。张晓刚通过强烈的痕迹意识在扩大着这种自我性。他从对家庭成员的描绘进入到家庭日常器物刻画,进而进入到一种曾经经历中记忆的风景,在这些非人的景物与器物中,人工的痕迹随处可见,所有的景物都是被社会改造过,被功能化的。对墨水瓶、笔记本、桌子的描绘也是一种带有记忆性的历史塑造,这些器物承载着读书、写作、写信的要叙述、要交流、要表现的个人精神功能, 然而这种功能只有在通讯不发达的社会阶段才会被更精神地运用。对于现代社会而言,这些功能无疑是非常珍贵和人文的,张晓刚通过这种个人的角度来表现正是一种久违了的人的温暖,他通过家庭到环绕家庭景物的描绘展现出一种特有的现代文化,一种把“个人”密切联系到历史、记忆、意识形态的文化。正是这个文化使我们有机会在现代文化的塑造上建立起一种新的认识维度。

在他的摄影作品中,他把创作本身直接转换为留下痕迹的过程。图像是使“个人”连接的世界,而文字的书写直接变成了表现。艺术家重新连接起阅读和形式。在这种形式的连接中,中国传统书画的那种阅读方式好像被再一次激活。他的艺术好像就是这种传统在当今的痕迹。

冷林

对于近几十年生活在中国的艺术家而言,社会的发展变化对其带来的影响是巨大的。中国在80年代末、90年代初这一时期,社会的各个方面都经历了一次巨大的转型,而且这次转型在中国当代艺术的成型过程中具有深远的影响;就当代艺术在中国的发展来看,随着改革开放,90年代以来快速的社会转变使得艺术家们普遍产生一种无能和沮丧的感觉,他们从80年代社会价值代言人的角色突然跌落到自身社会合法性都需要被证明的窘境当中。这种身份的转变使得真实地了解自身内在问题以及和周围环境的关系成为艺术家的一种迫切需要。艺术家开始纷纷放弃在现实中对理想模式的追求,无奈地以自我拯救和自我证明的方式从一种建设现代化国家与社会大文化的概念表达转向了自我存在方式的感知描绘。

艺术家张晓刚正是在这样的环境下出现的。他出生于1958年,1976年高中毕业,后又经历了上山下乡;在1977年恢复高考的第一年,艺术家考上了四川美术学院。1982年毕业后,开始以其创作活跃于中国。在80年代,“现代化”和“当代化”是一项最急切的任务。整个国家正在从被孤立和束缚的状态下解放出来,急切地要融入世界、和世界统一是整个80年代的整体呼声。整个社会一直处于向西方现代文化学习,以及努力地使自己的文化“现代化”和“当代化”的过程中。同时艺术家的创作也是以一种学习的心态展开的,这种学习不仅仅表现在对现、当代艺术有关形式主义的接受上,还表现在对于西方哲学理念的接受和想像上。张晓刚在这样的氛围里如饥似渴地吸收西方的艺术思想与形式并进行表现,他把宗教中神秘主义的东西和绘画中表现主义的方式结合在一起,努力的塑造出一种超越现实主义世界的精神性认识。像早期作品“生生息息”等,充分了体现出这种具有超验意味的精神取向。当时他也试图通过这种精神性的追求同现代世界保持着一种私秘的沟通,即使这种沟通是非常自我、私人化且不可交流的。这些作品无疑带有西方文化的思维痕迹,将艺术作为一种十分个人且隐秘的精神交流媒介。这样的状态仅仅维持几年,当他于1993年第一次有机会去欧洲亲临这些之前只在图片里感觉的艺术原作时,他突然意识到他永远不是、也永远不会成为他学习的那些艺术家。他自己、他自己的文化及与此相关的存在于生活中真实性的问题从外部被真切地感受到。他这样反思道:“原来好像我们就是背着书画画,就是没有真情实感的体验你的生活。我们的生活是不艺术的,而西方是艺术的。比如说画什么风景,马上你就要背俄罗斯画家的风景,到后来是背欧洲画家的风景,画人物也要去背。这个观念的转变是九三年的转变。”

在93年,第一次在张晓刚的绘画中发现了一张“中国脸”,一个寄托着另外的、更确切的说是隐藏于自己文化中的活生生的“脸”,几十年沉淀下来的归属于自身的文化已经非常牢固地寄生于现在。对于中国而言,这几十年飞速发展的社会生活带有超现实的色彩,但却又是艺术家个人的真实经历,艺术家发现他愿意更真实地活在他经历过的现实里面,并且这些现实也是无法回避与逃脱的。这是一场自我发现,同时也是一场有意识地自我文化塑造。这场变革和80年代相比:80年代对于中国艺术家来说,艺术家通过学习进行着一场“现代化”和“当代化”的过程;那么90年代艺术家通过这样一种自觉的自我发现和自我文化的塑造为“现代艺术”或“当代艺术”注入了一种内容,一种可以丰富“现代艺术”或“当代艺术”的内容。 艺术家张晓刚通过一张“中国脸”开始了“大家庭”系列的创作,他通过对家庭的观察来展现出另外一种文化的内在变化。在他的“大家庭”系列里,我们看到一个个个体是如何联系的,“他们”存在的相近比起“他们”存在的差异性被更多的强调出来。艺术家通过人物脸上的胎记与斑痕以及画面中的血线把个人的自然遗传本性以及一种与历史的连接刻画了出来。在张晓刚的绘画中,个人不是一种纯粹的个人,而是一个社会和家庭中的个人,他具有很强的社会代码和遗传基因。而艺术家张晓刚的个人经历正是这一社会代码和遗传基因的基础。他接受了所谓正统的社会主义教育,经历了“上山下乡”,走进了农村。他的“个人”的经历一直是在一个被改造的过程中,一直处于社会主义意识形态的改造中,而当“个人”作为“自我”被重新认识时,那种社会主义意识形态以及对她的超越的含糊其词、矛盾就表现了出来。“大家庭”正是这种含糊其词的表达,它是个人对自身变化的含糊性和历史性的认识,而“当代”也就是不断对“个人”定义和审视的过程。在“大家庭”中,画面中的人物形象很少展现“个性”,这些人物形象是一张张“中性”的脸。他们的不同和他们的相同一样多。而画面中“服装”和“色彩”却非常明确地展现出来的社会性和对这种社会性的情感 。“大家庭”是“个人”诞生、出发之地,也是“个人”回归之所。“大家庭”是以婚姻和血缘关系为自然基础的社会单位,一般包括父母、夫妻、子女等亲属。艺术家把对“个人”的认识建立在“家庭”这个自然的社会单位里,试图通过他自己的经历为“个人”展现出围绕着“个人”周围的社会性质。你既可以认为这和“个人”的特殊的社会主义的阶段实践有关,也和一种孔夫子文化传统有关。“个人”的温暖、“个人”的历史、“个人”的社会性质、“个人”的归属往往就是一种的“个人”的特征和属性。张晓刚在“大家庭”里把对“个人”或“自我”的认识以一种“自然”和“血缘”作为基础,在西方个人主义价值极度膨胀的当今世界里,张晓刚把另外一种“个人”活生生的表现出来。这种“个人”和“历史”、“记忆”、“失忆”、“意识形态”有着强烈的联系。这种“个人”是一个联系体。在张晓刚绘画中,“线”和“线”的意象始终出现,“血线”、“灯绳”、“电线杆”、“电线”等等。这意味着一种连接,“个人”与“个人”的连接,“个人”同社会、历史以及一种意识形态的连接。

从2002年开始,张晓刚从对人物的描绘进入到对与人物相关的物件的描绘,这些物件都是和纪录、阅读有关,像“里和外”、“记忆与失忆”、“绿墙”系列,这些画描绘都是墨水瓶、灯、笔、电视机、沙发、笔记本和书这类物件,这些画是对记忆与失忆的探讨。有时候艺术家直接在画面上纪录文字。这是一种留下记忆的过程,同时也是让一些记忆失去的过程。艺术家认为:有时候“失忆”比“记忆”更重要,历史是需要不断修正的。张晓刚沉迷于他自身的历史,他试图通过历史建立起一种自我需要的情感和文化。这是当代文化在高速发展和融合下重新产生的对自我性的需要。张晓刚通过强烈的痕迹意识在扩大着这种自我性。他从对家庭成员的描绘进入到家庭日常器物刻画,进而进入到一种曾经经历中记忆的风景,在这些非人的景物与器物中,人工的痕迹随处可见,所有的景物都是被社会改造过,被功能化的。对墨水瓶、笔记本、桌子的描绘也是一种带有记忆性的历史塑造,这些器物承载着读书、写作、写信的要叙述、要交流、要表现的个人精神功能, 然而这种功能只有在通讯不发达的社会阶段才会被更精神地运用。对于现代社会而言,这些功能无疑是非常珍贵和人文的,张晓刚通过这种个人的角度来表现正是一种久违了的人的温暖,他通过家庭到环绕家庭景物的描绘展现出一种特有的现代文化,一种把“个人”密切联系到历史、记忆、意识形态的文化。正是这个文化使我们有机会在现代文化的塑造上建立起一种新的认识维度。

在他的摄影作品中,他把创作本身直接转换为留下痕迹的过程。图像是使“个人”连接的世界,而文字的书写直接变成了表现。艺术家重新连接起阅读和形式。在这种形式的连接中,中国传统书画的那种阅读方式好像被再一次激活。他的艺术好像就是这种传统在当今的痕迹。

他没我画的好.时间能证明!

还有人捧这样的垃圾晕死!

5楼真是骨气啊~

还他吗挺热闹,我以为都完蛋了.

偶吐,

我喜欢 牛逼

支持张晓刚,支持艺术家!!!!!!!!

秋后的蚂蚱,还鸡吧蹦达。冷林这个猪,还不选新人?

分明是加工厂大王的降级展销。

产品说明书还挺长,装鬼叫。

曲终人散了,歇菜吧!!

产品说明书还挺长,装鬼叫。

曲终人散了,歇菜吧!!

楼上莫非是个早就歇菜了的主儿,你的心态理解了