阿罗拉+卡扎德拉自述

文\阿罗拉+卡扎德拉

本文发表于《艺术时代》第22期

《讨论中》,影像截图,2005,单屏影像,有声,6分14秒

“临界性”是我们创作中很重要的一个点。我们一直想要质疑这个世界,希望通过我们的作品引发对世界的质疑和自我质疑的可能性。“临界性”影响、环绕着我,但是它的本质究竟是什么?在我所在之处,当下我对他者做出的行为,其本质又是什么?我们的作品都试图提供一种了解我们原本所知不多的地区、兴趣的机会,不论它们是抽象的、哲学的还是实用主义的。创作永远是我们了解并且回应世界的契机。这与人们的脆弱天性有着莫大的关系。人怎能脆弱到让身边的事物影响、改变、塑造甚至同化?“脆弱”这个观念是我们创作中一个很重要的部分,它从伦理学的角度探讨我们在这个世界上想要什么、想要怎样等问题。它是一种挑战——如何让你身边的事物塑造你的同时,你能够努力保持自己身处其中的主体性,而不是轻易就被其淹没和同化。

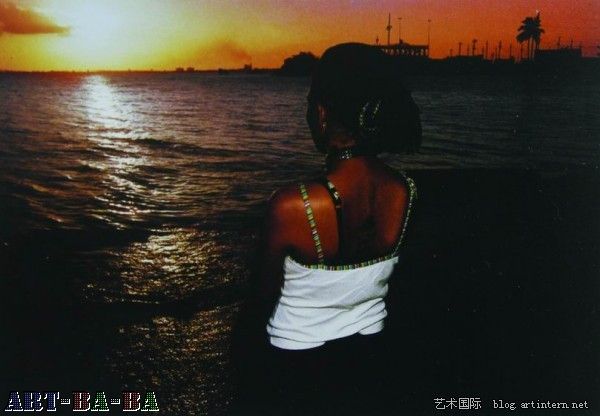

《看见另一面》 1998/2000年 彩色照片 尺寸可变

《讨论中》创作于2005年,以一次会议的洽谈桌作为隐喻。创作这件作品时,正逢维克斯岛民众抗议军事基地建立的运动取得胜利,最后成功实现了岛上的去武装化。表面上我们只是从头到尾在研究字面的形式和逻辑,而实际上我们思考的是:谁在经济上、政治上以及文化上最终获益?这个关于未来发展的对话将如何民主地持续下去?我们对此很感兴趣。无法推进现实是每个人都有的困惑,所以我们要把这个讨论发动起来。当时参与反对建立军事轰炸训练场运动的人们被排除在了决定维克斯岛命运的那场对话之外,军队离开之后的政策是由美国政府制定的,他们拒绝当地政府接受民众的观点。于是我们把维克斯岛谈判会议的桌子反转过来做成一艘船,在船尾安装了一个马达,并请维克斯岛当地的一个渔民来驾驶它,沿着维克斯岛东部岛屿的那条历史性的捕鱼路线行进——那片海域正是当地渔民亲眼目睹了其生态系统被破坏,并且自发组织起来进行反抗的地方。我们用一个人物勾起了人们对当时那段历史的集体回忆,将环保主义与公民政治或社会正义建立一个等式,由此探讨自己作为一个濒危族群的生存权力问题。我们认为这件作品是针对权力斗争的一个个案研究。维克斯岛事件在不同的地点和语境中也同样可以激起反响。影像中有足够的视觉符号提供线索,帮助不了解这件作品的语境的观众去理解它。人们是永远不可能了解一个故事的全貌的。总会有一些东西你不知道,生活中的一切都是如此,而一件艺术作品也是同样的道理。你看到图像,听见声音,这些都可以转为符号;用这些符号,你又能创造图像、激情、感触、体验,但你永远也不可能弄清楚一个事件或是一件作品中的所有细节。也许明天,我们的脑子里就会生出另一种完全不同的想象,而从这件作品中,我们又会发现新的东西。

《讨论中》 影像截图 2005年 单屏影像,有声,6分14秒

从最初开始合作,我们就都对材料很感兴趣——我们思考材料可以起到什么作用以及某种特定材料暗含着什么意义。创作于1998——2002年间的《粉笔》(利马)中,我们追寻着“什么是粉笔”这个问题的真相——它是一种工具,一种你在教室里找得到的工具,但同时它也是一种地质学主体,人们可以在自然界中找到它。它的性质决定它生命的短暂而脆弱。它是一种美丽的白色形式,极简、极干净——但自相矛盾的是它同时又有一种肮脏的内涵,因为它是用来在物的表面做标记的。非常有意味的是,这种材料既有象征的、图像符号的意义,同时它又不过是它本身这样一种简单的东西而已。我们试着思考、协调这个来自材料的极简形式,并将其置入一个公众的语境中去看会有怎样的结果发生。我们喜欢这件作品,因为它正是一种充满潜在可能性的形式。在不同的地方,为不同的人所用,它就会产生无法预期的不同结果。而这些无法控制的结果有时则是很危险的。在利马,这件作品的呈现非常有意思。我们的想法是将粉笔放在秘鲁城市、州以及联邦政府建筑所在的广场上。每到中午,政府让**游行者在广场上围成一圈,这是他们公开表达自己的要求的机会,之后他们就得离开。当我们把巨大的粉笔放在这里的时候,**游行者们把这些巨大的粉笔当成了另一种表达诉求的方式。同时,也有人用这些粉笔写下爱情宣言或者一些日常的东西。五花八门的画面和书写痕迹满地都是,这就像一场路面上展开的关于公共空间和政府的讨论,成为一个被记录在地面上的形式复杂的论坛。但最后政府官员看到了发生在广场上的这一切,显然他们很不愿意看到这样的状况。他们找来一队警察,阻止创作继续进行下去。他们把粉笔全部装进了一辆囚车拉走,清洗了那些用粉笔写下的对政府的批评。同在那一天,政府官员在展览的开幕典礼上发表讲话称赞了艺术自由解放的潜能量,认为艺术独特的表达形式对社会公众来说是至关重要的。这件作品展示了在一个所谓“民主”的社会里自由发表演说的限制,它同时也与雕塑关系密切,它关乎这种媒介的特殊性以及历史性指涉——或者说它关乎诗意的维度。一个词汇不能被削减为一个物,一个功能,或者一种实用性,它同时表达很多东西,但并不是某一种特定的东西。它可以同时精确地指代“这个”或者“那个”,以及各种其他含义。

我们对“怪物”这个观念也很感兴趣。怪物其实是自然界或人文的一部分,是一种偏离常态的形式;它就像是竖立在自然和人文常态面前的一面变了形的镜子,成为理解社会或文化习以为常的规范、界限以及人们自身思想局限或整个文化价值观的一个灵活的出发点。它也代表另外一种社会或人类前进方向上的可能性。从这个角度来说,它并没有在道德伦理上给自己规定一个负面消极的内涵。怪物可以是慈悲善良的,它甚至可以是人类文明的未来。它会成为我们都无法想象的一种东西,会产生某种更好,也或许更坏,或者根本无法预知的事物,比如神话里的典故,比如九头蛇怪。它不停地制造和引发新的事物,它总是很有特点,并且总是与它自己相矛盾,相斗争。

《声音回应》,影像截图,2004,单屏录像,有声,5分42秒。

《声音回应》 (2004) 与 《讨论中》有一些相通之处。倡议者在影像空间中虚构展开的事件里控制局面,做出反应,但这些人的行为颇为荒诞——驾驶着一辆排气管接喇叭的轻机车兜风。这是一种面对看似让人不知所措的事物时的方式,以此占有它,作用于它,拥抱它,为它做出些什么——即使所用的是一种怪异的行为方式。困惑、荒诞、无聊、幽默都可以是隐喻。一张底朝天的桌子是一个隐喻,驾驶这个桌子的人的荒诞行为也可以是一个隐喻。排气消音管本来是一种降低噪音的设备,而喇叭是一种制造洪亮的声音效果的设备。两种功能完全相反的东西的并置创造出了一种荒诞的新事物。像这样的荒诞的东西世间有千千万万,然而这里的荒诞、无聊、自相矛盾...它们共同构成了这件作品的含义。我们创作的所有影像作品都有非常强烈的雕塑感、现场感。与排气消音管相连接的喇叭,底朝天的洽谈桌都发挥着与雕塑相同的功能,把它们在画廊中就会失去意义。把一架排气消音管上接有喇叭的轻机车放在画廊里是毫无意义的。它应该有更重要的观念,或者更加意味深长,它应该在整个世界里发挥作用,然后当它回归画廊的时候,它不应仅仅是文献记录,而是一种呈现它如何在特定的时刻发挥作用的方式。它是一件影像作品,但更重要的是,它拥有雕塑般的现场感。

尝试了解人类以外的世界,厘清人类与非人类生命之间的历史与当代关系,是很有趣的。这种趣味是我们在《汗腺,汗水的土地》这件创作于2006年的作品中所探索的内容;它后来成了我们创作其他作品的基础。这件作品从开始到完成经历了很多次改变,它是我们创作的比较复杂的影像作品之一。这件作品起初的构想源于在圣诞节的时候几乎每一个波多黎各人都烧烤一头猪。你得用手举着并翻动烤肉叉,花费几个小时去烤一只猪。我们想要做一些跟这个动作以及烤猪这个动作的符号化层面密切相关的事情。于是,我们延长了穿猪肉用的金属烤叉,将它焊接在汽车的后轮上,然后让汽车的后轮腾空。这样一来,一发动引擎,汽车后轮转动,猪就跟着转起来了,而这样的转动原本是要人力手工完成的。一个人发动汽车来烤猪而不是驾着车前进(实际上是一个人驾驶着一只动物并尝试烤熟它),这个画面刺激而有力量,相当暴力。我们对这件作品的怪异感和粗俗感非常有兴趣——这是一种社会的过度狂热以及暴力的表现。你被牵连进了这种暴力,是你导致了它的发生。这并非是你在作为局外人谈论或传播自己产生的暴力。这件作品把暴力本身当做自己的一个组成部分,同时它是对与人类拥有同样集体生活、智慧的动物的社会组织,以及人类以外其他社会组织的反映。画面非常刺激——热浪和烟雾充斥着这个暴力的空间,坐在车里的男孩儿并没有真的在做什么事情,他只是坐在那里,注视着这个作品的动作;他在那里被迫抽着二手烟——烧烤中的猪冒烟的时候,他就要受到烟熏。一切都在火苗里,它们在烟雾中以一种自我消耗的方式存在着,动物被烧烤的时候它的形式被改变了。动物被烧烤是一种暴力,但同时是一种民族文化习惯,这个画面又是很平常的。

《粉笔》(秘鲁利马),1998-2002,装置现场图:圣罗莎路,利马双年展,秘鲁;12根粉笔,每根长162.6厘米,直径 20.3厘米

我们还做了一个战争音乐档案。这些音乐来自世界不同地域、不同时间:从智利到俄罗斯,再到美国民主战争,甚至今天伊拉克战争中战士们在持久的战斗中用耳机听的那些音乐,都包含其中。我们把这些档案式的材料并置在一起,使之变得非常复杂。我们不仅把各个时代的战争音乐混合在一起,还糅合进了一些CNN和福克斯新闻在播报战争消息时使用的背景音乐。作品的主题在标题中已经表达得非常明确——《喧嚣》(2006)。这是战争的音乐,作为武器的音乐、是一切与音乐与战争有关的东西。我们在一个雕塑的内部让音乐家演奏一场音乐会。我们用复杂蒙太奇将雕塑、音乐、影像结合在了一起。这件雕塑看上去像一个碉堡或山洞,以一个带有各种地貌的山体作为掩护。不同的是,从碉堡里伸出来的不是枪支,而是喇叭或笛子。引发我们创作这件作品的灵感是对人们如何将音乐作为武器使用的疑问和兴趣——如何用一支声音之枪停下你的脚步?于是我们开始对声音或音乐与战争的关系发生了兴趣。但当我们着手研究的时候,发现与这个观念相关的材料浩如烟海——从实际战斗中用于指挥和控制军队的音乐,到当代用于灌输和宣传爱国主义思想的音乐。因此你可以从我们的作品中看到“并置”——我们将过去的画面与后来的画面置于完全相对的位置。你第一眼首先会感受到某种材料的功能,但你紧接着又会发现我们对这种材料的使用方式导致了与你的最初体验完全相反的结果。

作为一个艺术家,让自己成为当代现实的一部分是非常重要的,我们应该尝试融入这个世界,从中找到一个位置,并且与之相回应。你要如何回应这个世界?如何回应天气?如何回应政府或政策?如何从形式上、如何作为或不作为来回应某种事物?影响你作出回应的事物到处都是:宗教,人民,动物,暴力。每个人都要用不同的方式,回应不同的事物,这种回应与伦理、道德和历史息息相关。从最根本的意义上来说,这就是责任。但我们还要思考的是,回应并且找到一种回应形式的意义在哪里?有没有一种方式可以让艺术作品容纳研究过程中催生出来的所有元素?对我们而言,作品“自相矛盾”的观念是很重要的——即当要确定一件事或者说出一件事的时候,它包含自己的同时也在攻击自己。你如何能够将这些毫不相干的东西放在一起?推荐你用胶水吧!胶水也是一个观念,一个词汇。你要用的正是一种思想观念的胶水。

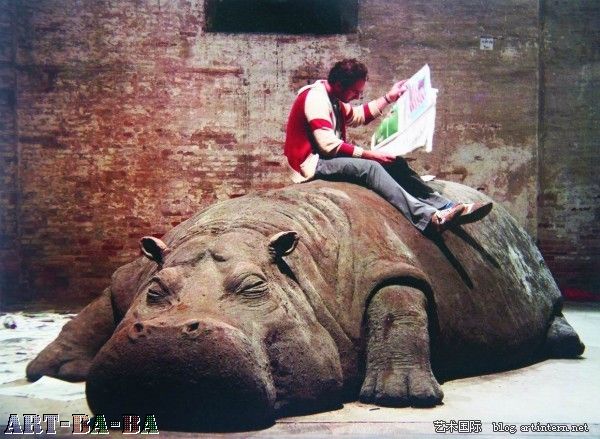

《希望的河马》,2005年,装置现场图:第51届威尼斯双年展;泥,哨子,日报,真人表演者,约183cm X 488cm X 152cm