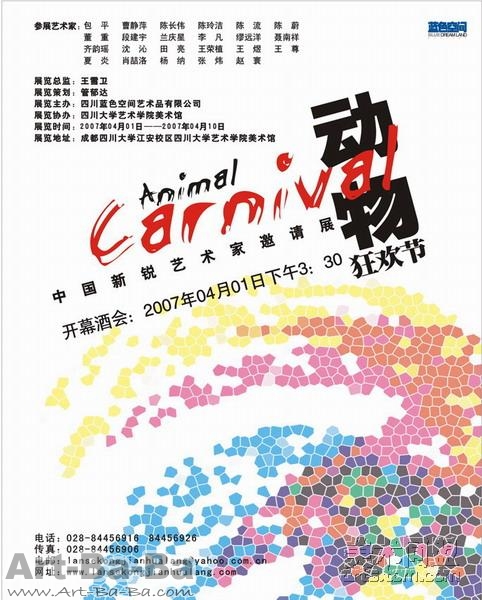

“动物狂欢节”中国新锐艺术家邀请展

[attachment=78675]

策 展 人: 管郁达

展览时间: 2007-4-1~2007-4-10

开幕酒会: 2007-4-1

展览地点: 四川美术学院美术馆

参展艺术家: 包平、曹静萍、陈长伟、陈玲洁、陈流、陈蔚、董重、段建宇、兰庆星、李凡、缪远洋、聂南祥、齐韵瑶、沈沁、田亮、王荣植、王煜、王尊、夏炎、肖喆洛、杨纳、张炜、赵寰

绪言:衣冠与禽兽——中国当代艺术中的动物现象

管郁达

“衣冠禽兽”这个词在某些场合被很严肃地使用时是相当难听的。平时多用来指称那些品德败坏,行为像禽兽一样卑劣的宵小,是骂人很厉害的一句话,离“我×你妈”这样的“三级”国骂相去不远,大概可划在“二级”。不过,据说在明代中期以前,“衣冠禽兽”并不是一个坏词。明朝官员的服饰规定,文官官服上绣禽,武官官服上绣兽。所以,那时说谁是“衣冠禽兽”还是一句恭维客气的话。相当于我们今天夸谁长得有“官相”。只是到了明代中晚期,宦官专权,政治腐败。当官的欺压百姓,无恶不作,文官武将声名狼籍,衣冠禽兽一词遂成了贬义。这个用法,据考证最早见于明末陈汝元的《金莲记》一书。

网络时代,深度削平,意义消解。许多语词的意义开始转移,变得模糊、中性起来。“衣冠禽兽”一词也化作众生口头禅,竟然成了摩登大众网络上亲昵搞笑的流行用语。如今往QQ群里一看,满室都是“衣冠飘飘,禽兽滔滔”。至今仍在热播的电视连续剧《武林外传》有一集中,佟湘玉有点精神失常六亲不认,白展堂抓住湘玉的手问:“玉儿,你看看清楚,我是谁?”佟寡妇含情脉脉,风情万种,吐气如兰,一字一顿地说道:“你是个不折不扣的衣冠禽兽!”可见,词义的转移也与世道人心、民意公理有关,“兽性”当随“人性”。

其实,衣冠禽兽所指涉的人面兽心之人,其基本要义还是一个道德伦理问题。衣冠禽兽指出了人之为人的两个属性:即社会性与动物性。这两点恰好又是一个悖论性的存在,即人在不断地满足自己原始欲望的同时又不得不受制于现有道德体系与所扮演的社会角色的规训。所谓人类文明的历史,说穿了就是如何在欲望与压抑的天平的两端不断地加以调整,以期找到一个合理合法的支撑点的历史。

福科(Michel Foucault,1926-1984)认为,文明即界限。“界限意指一些晦暗不明的手势,它们一旦完成,便必然遭人遗忘。然而,文化便是透过这些手势,将某些事物摒除在外;而且在它整个历史里,这个被挖空出来的虚空、这个使它可以独立出来的空白空间,和文化的正面价值一样标志着它的特性。因为文化对于它的价值,是在历史的连续性之中来接受和保持的,这便是它在其中形成的最初厚度。询问一个文化的界限经验,便是在历史的边际探寻一个仿佛是它的历史诞生本身的撕裂。”所以,正如正义分娩于暴力一样,人性也根植于动物性。

生物学的研究表明,人类是进化较早的高级动物之一,在人与动物的关系中,其它动物被视为猎物、共生者、竞争者、寄生者或天敌。这是人类看待动物的一种“经济学”意义上的实用主义观点,除此以外,还可以从科学的、审美的、宗教的、艺术的和象征的角度来看待动物。

科学的和审美的态度表现出人类强烈的探索欲望。人类生性好奇,喜欢穷根究底,这促使我们去探究一切自然现象。动物界自然成为人类注意的中心。对动物学家来说,所有的动物都是,或应该是同样有趣的,没有好坏之分。他们是为了动物本身而去研究动物的。审美的态度也是出自这种基本的探索欲望,只是使用的指称术语不同罢了。在对动物进行审美研究时,动物繁复多样的形态、色彩、模式和行为被看成是美的对象和艺术表现的对象,而不是一个理性的分析系统。

象征的态度则全然不同。它既不涉及经济价值,也不涉及探索欲望,而是把动物当作人格化了的概念。如果某种动物相貌凶残,它就会成为战争的象征。如果看起来笨拙可爱,它就可能成为儿童的象征。至于这种动物是否真是凶残或可爱,那是无关紧要的。这种对动物持象征的态度被称为“赋予人物性格的”(anthropoidomorphic)态度。

除了有意将动物看作是偶像、意象和象征之外,随时都有一些微妙的潜在压力迫使我们把其他动物看作是人类自身的形象。即使是经验丰富、训练有素的科学家在对狗打招呼时也难免会说:“喂,老伙计!”尽管他非常清楚狗听不懂话,可他禁不住要这样做。为什么我们情不自禁地要将动物人格化?这一倾向为什么如此难以克服?我们为什么看到某些动物就会说“啊”而看见另一些动物就会说 “呸”?我们喜欢某些动物,对它们充满了温情,而对另一些动物又极端厌恶。仅仅从经济价值和探索欲望来考虑人的爱憎是无法解释清楚的。显然,人类接受的物种信号在我们内心激发起某种无容置疑的基本反应。如果认为人类把动物仅仅当做动物来看待,那是一种自欺欺人的说法。

尽管科学技术在飞跃发展,人类仍然是相当简单的生物现象。尽管人类有着崇高的思想、矜持骄傲,我们仍然只是微不足道的动物,受着动物行为一切规律的支配。也许,在地球上人口还未达到不堪承受的密度之前,人类早就会因为违反许许多多支配我们生物本性的规则而瓦解、崩溃,不再是地球上主宰一切的动物了。人类迟早要日薄西山、让位给其它动物。所以,人类必须长期而又严肃地把自己看作一种生物种类,以此意识到自身的局限性。否则,受到压抑的生物冲动会积蓄起来,最后导致大坝的坍塌,人类精心设计的整个生存状态就会在一场洪水中付诸东流,近些年的横行肆虐的“非典”和“禽流感”就是一例。现代人对动物的冷漠与残忍,导致了人与动物关系的空前紧张并引发人与动物之战。在这场战争中,人类的被动与脆弱已经暴露无遗。

人与动物的艺术关系和审美关系构成了人类精神文明的重要内容。所谓“衣冠”与“禽兽”二元分离只是人与动物共生共存关系的一种修辞和比喻而已。人与动物之间的这种艺术化、审美化的精神联系经由艺术表现出来,艺术史上便出现了一系列人化了的动物形象和动物化了的人的形象。在人类艺术史浩瀚的长廊中,人化的动物形象和动物化的人的形象,始终是艺术家表现的一个经典母题,从法国拉科斯洞上的原始岩画、中国古代绘画的花鸟画传统,到现代主义如马蒂斯、毕加索等大师对动物形象的钟爱,特别是在近二十年来伴随着急剧变化的中国社会共生共荣的中国当代艺术,动物形象的表现及其人与动物关系的艺术探讨,构成了中国当代艺术发展的一个重要的历史线索。参加此次展览的二十三位艺术家尽管风格面貌不同、艺术追求不同,但都是近年来活跃在中国当代艺术领域的新锐艺术家,他们在动物形象的表现和人与动物关系的探讨上,都有自己明确的实验方向,取得了丰硕的创获。所以此次“动物狂欢节”艺术活动,试图从人与动物的现实关系、精神关系和审美关系的历史演变中,来探索中国当代艺术中人与动物的艺术关系及动物艺术形象的哲学、美学、社会学、人类学和心理学意蕴。以此呈现中国当代艺术发展的历史脉络,重新唤起动物在艺术史和文化史中被人们遗忘的视觉文化记忆。

2007年3月22日于昆明

[attachment=78676]

[attachment=78677]

[attachment=78678]

[attachment=78679]

[attachment=78680]

[attachment=78681]

[attachment=78682]