专题纸上展览不是传统意义上的宣传报道,我们将杂志看成是一个可以呈现展览的独特“空间”,其中不仅只有作品图片和介绍文字的简单叠加,我们更希望在与创作者的沟通过程中,共同找到一种适合纸上空间的、真正的展览呈现方式。

以下为《政治》单元中作品图文节选

董金玲X东方艺术大家:Father,I can see you every night!

文/郝科

在看过金玲的作品和自述之后,我想了很多:一位孩子的母亲,艺术家,锋利的往日碎片和自然流淌在其体内的亲情搅合在一起,像一根逐渐勒紧的断头绳,从她记忆的最深处不断地榨取出此刻生活中略显灰暗的故事云图来。

“家庭”对她来说意味着什么?对我们来说又意味着什么?

从一颗精子和一枚卵子的结合开始,你的身体被种植进了另一个身体之中,随着十月临盆的阵痛与啼哭,由血缘关系连接而成的“家庭结构”,也是你终生无法悖逆的“政治关系”的开始。

看得见的生者、由名字和牌位所代表的逝者、纷至沓来的家族传说和习俗等等,时刻都在塑造着你此刻生活的轨迹。在尊崇与叛逆间狂热的奔跑、在恋爱的瞬间所看到的那一米灿烂的阳光,又在独处的夜晚被最深的阴郁扼死在幸福的摇篮里、那个令年少时的自己感到窒息的“昏聩”家庭,在逃离多年后的暮然回首中,却发现那个讨厌的印记已经悄然地篡改了自己现在的容颜……

对于父权阴霾的憎恶与逃离,为金玲的创作敷上了一层极其“冷酷”的脂粉:

在名为《董金玲》的行为作品中,她固执地拒绝了自己的儿子,并用自己变形的身体与襁褓中的孩子一起分享着强硬所带来的“恶果”与“硕果”;正如那个下午与她相遇在旷野中的巨大法官椅一样:从遥远的过去夹缝中传出的蛮横声响,已变成一缕微乎其微的轻佻震颤,但在权利与暴力间失衡的家庭政治的梦魇,却始终会清晰地漂浮在昏暗且低矮天空之上和那个冷硬的象征物的背后;当“趋利避害”的本能逼迫着她伪装出一副冷眼旁观的样子,并用“冷静”的文字描述出自己侄女的死亡过程时,被深深隐匿的温情却在眼泪中埋葬了“八月之光”可能赋予生活的点滴希望,而在其后却终是一段难以掩饰的莫名慌张——越慌张越高傲,越高傲也就越慌张。

当家庭结构的陀螺从父权的轴心旋转出你成年后的风暴时,身体亦被隐退在了一片静默的黑色背景之中。一如那件被架空在混沌之上的规矩大衣,从虚空中探出的段段粘稠且柔软的触须,终会将你重新拖入到与家庭政治割舍不开的诡谲梦中,而你在梦中的呢喃,会是那句已被白天的自己否认了千遍的谶语吗?——“Father,I can see you every night!”

艺术家自述

这篇文章我磨蹭了近大半个月,以为能靠敷衍了了此事儿。最后我妥协了,因为主编是个极其倔强之人。我真的不会写什么文章,我一度认为自己还有点儿语言组织和语言交流的障碍,大学四年的美术批评专业早已被我糟蹋殆尽。

你们要是真想听我讲,想知道的第一件事儿没准儿就是关于我的生活。我就是生活,结结巴巴跟随着的生活。成长在渔民养殖户家里,有兄长一名。兄长是在我父亲的虐待和我的见证之下渐渐的变为现在的街头青年流氓,这是多么意料中的事儿。父亲曾让兄长脱的精光在室外十二月冷的像巫婆奶头般的天气里站上十几个钟头,也能将兄长双手紧捆在木桩上裆部只留遮羞裤用皮带狠抽猛打。如果那个时候我略微知道点儿基督耶稣,除了对父亲的憎恶之外,可能对兄长更多了些许悲悯。

总算我运气好,终于能跟父亲告别了,我考上了云南大学。这让我感觉到自己就要滚出这个地方了,我拿着通知书就开始狂奔,甚至都不知道自己为什么要狂奔。我在莫名兴奋的状态下和父亲好好作了一番告别。

开学没几天,我就处了个男友。也没过几天,我就开始避而不见。因为无数次我眼巴巴的看着他把大拇指若无其事的捅进鼻孔里转了又转,不免总被恶心。同样的时间,兄长结束了第一段辛苦维持了七天的婚姻,这个女的肚子里隆起的种儿是苏州某电子厂孙老板的,她带上所有的钱逃了,不知何处。父亲随即一板凳撸在兄长脑袋上,骂了句:怂。

个把月后,媒人给兄长找了个“填房”,生了董淑涵。这丫头得了一种学名称为“先天性无痛无汗”的绝症。她长了乳牙之后,就吃掉了嘴里肉肉的舌头,再没流利的讲过一句话。

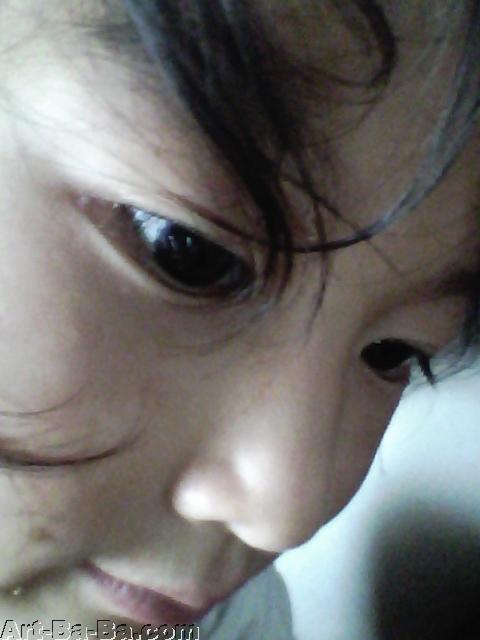

这张照片是我去年在看护她的时候用国产手机拍的。截肢,植皮,骨折,癫痫,高烧,皮肤溃烂感染已经无法让她度过连云港还未炎热的夏天。她长时间的服用现在已经被国家医药市场禁止销售的快速退烧药。终于,死于内脏衰竭。

一年后的今日,我依旧不能坦然释怀。并不是她的死亡,而是不能接受完美的面庞早已被蝼蚁尸虫啃噬精光。

2009年我结束了一段“半纳尔逊”式的长跑爱情。“半纳尔逊”是摔跤的一种解数,用胳膊卡住对方的脖子。如果需要,你可以断骨,取命。当年八月我用一只美洲豹的速度逃离了乌鲁木齐转而到了北京。只有一个念想:飞出迷楼,宁可摔死。

2010年3月,我把一把法官椅放大至四米的高度,运到北京。完成了第一个现场行为作品,为此我写了一篇比较概括性的文字叙述:在我的个体与家庭生活中,始终笼罩着一种令人压抑的专制父兄们的黑色阴影,成年后的社会经历,加深我对于异己、强大、无形的权力与暴力的宿命式反感和无意识冷淡。这种权力与暴力既可能是性别的、个人的、家庭的,也可能是国家的、民族的、宗教的。这种梦魇,注定着我在某个下午,与旷野中与一把黑色的、巨大的椅子相遇。其实我并不关注政治体制大环境,反而更多的是自己的随遇而安。

2011年,我有了一个儿子。因此我决定做第二个作品:董金玲。母乳喂养的近半年里,我偏执地用左侧乳房哺乳,产后哺乳期的乳汁淤滞,出现了右侧乳房发红、变硬、触痛导致乳腺组织的急性化脓性感染。三个月后右侧乳房已经不再分泌乳汁,左右乳房由于乳腺的发育差异而大小不一。

我完成着一件一件的表演作品,也只是更简单的了解自己,艺术是最接近了解自己的一个通道。“艺术不是抒发官能快感的媒介,不是自然事实的呈现,也不是形式关系系统的架构与享受。艺术是个体性的自觉想象,艺术家观察并呈现这种个体性,艺术不是情绪的活动,而是认知的活动。”我赞同,安。

2014年5月22日晚

董金玲,行为,2011

这张照片摄于2011年12月7日清晨9时。2011年7月7日,晓弗出生。和所有生产过的女性一样,我的身体在预料中发生改变。我偏执地用左侧乳房哺乳,甚至不让孩子碰触到右侧乳房。由于产后哺乳期的乳汁淤滞,右侧乳房发红、变硬、触痛后出现了乳腺组织的急性化脓性感染。三个月后右侧乳房已经不再分泌乳汁。左侧乳房由于乳腺的发育而过度膨胀,左右乳房的大小也愈发明显。

This picture was taken at 9:00 a.m. onmorning of 7th December2011.Xiaofu was born on july7th, 2011. There is no difference between me andother women who have given birth, changes occurred in my body as except. Iobstinately nursed mybaby on my left side, and even stopped it from touching myright breast. Since stagnant milk was produced during the breastfeeding stage,my right breast started to swell: It has hard, becoming a tender spot. Later ,I was diagnosed with mastitis, an infection in the breast tissue. Three monthslater, my right breast no longer produced any milk and due to the overgrowth ofthe mammarygland of my left breast, the difference in size between my left andright breasts has become much more obvious.

她油漆了一把椅子,行为/装置,2010

在我的个体与家庭生活中,始终笼罩着一种令人压抑的专制父兄们的黑色阴影,成年后的社会经历,加深我对于异己、强大、无形的权力与暴力的宿命式反感和无意识冷淡。这种权力与暴力既可能是性别的、个人的、家庭的,也可能是国家的、民族的、宗教的。这种梦魇,注定着我在某个下午,与旷野中与一把黑色的、巨大的椅子相遇。

Apart from my father's autocracy, there had always been an auraof despair about me and my family life. My social experiences ,whenI became anadult augmented my dislike of power and violence, whichcould have been sexual,ethnical, religious, or that related to individual,family or the state. Theblack, huge chair and I were fated to meet.

八月之光,图片,2012

她没有痛觉,她没有汗腺,她生活在连云港,她今年七岁,她叫董淑涵。因为不喜欢嘴里有块肉,一长牙齿,她就吃掉了自己的舌头。

She has no pain. She has no sweat glands. She lives inLianyungang. She is seven years old. Her name is Dong Shuhan.She does not likea piece of meat in her mouth. She ate her own tongue when she was teething.

衣服,布面油彩,80x100cm,2014

章鱼,布面油彩,80x100cm,2014

董金玲个人主页:http://www.dongjinling.com/

图文转自今日美术馆官方微信号:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTY2NDQyMQ==&mid=200265347&idx=3&sn=2a0534cb99f2e2ad486b3b708932248e&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd