来源:OCAT上海馆

对话部分

石青:先说第一个问题,瓜塔里访谈中的话对我触动很大,谈到他有很多的观点和立场,但并不想统一起来,而是把它们粘合一下。在我看来,“分裂”不仅仅作为他心理分析的对象,也是自我实现的一种方式。这里应该会涉及他们书中的“块茎”概念。

姜宇辉:其实是接近岛屿,因为德勒兹早期的一篇论文就叫做《岛屿》,是分析当时地理学里两种岛屿的概念,一种是从海洋里面诞生出来,一种是从大陆里面分裂出去的岛屿。上次日本开那次会议的时候用岛屿的词,研究日本怎么样作为在海洋之中漂流的一个岛屿,具有地缘政治的意义。

石青:首先它是去中心化的,其实他们一直在做这个工作。

姜宇辉:每一个就像是土豆一样。

石青:对,就像是土豆一样,自己有根,自己生长出来。

姜宇辉:岛屿就像是飘在一个空间里面的。

石青:我认为当代艺术里面很大的问题就是类型化,这种分类是和谱系化和中心关联的,有媒介划分的,还包括内容题材方面的,你做女性艺术的,我是做身体媒介的,用各种各样的分类把艺术家谱系化,我认为这本身也是一种商业策略,会达到一个最快程度的可辨识度,在今天当代艺术里是讲这个的,如果没有,你就失去了当代艺术所说的“有效”。而在这个系统里,潜在的强逻辑就是这个“有效”。

姜宇辉:是有立论?

石青:是媒介特性,你的东西要被人看到,被人记住,不只是物质上的。

殷漪:我觉得分类,它还是源于一种我们对于如何去认知这个世界,最初的一个东西。

其实我们现在对于世界的认知,相对来说是一种简单化的过程,其结果是我们能够形成一种相对的共识的方式,相对比较快的,比较清晰的或者是更加能够深入的去认知这个世界,我觉得它可能是一个最基本的共识的方式,认知世界的方式。对于艺术来说是不是也可以用这种方式,或者你觉得用这种方式有害吗?还是不对吗?但我们本质来说对于世界的认识就是这种分类,因为它更加能够让我们清晰快速。

石青:这是有效性成本的问题,我理解的当代艺术所要做的是一种“例外”,不能顺着一种已经有的关系去加固它,而要打断它们固有的联系,你才会生成一个新的东西。

殷漪:不是预设一个相同的共识。

石青:对,不预设共识,不能顺着共识继续走。

姜宇辉:但你说的是比较有想法,或者是比较先锋的实践艺术家,但80、90%的艺术家都是在他能认同的谱系里面工作。比如说在印象派里面,大家都会觉得塞尚这种人就是属于例外。

殷漪:包括这种方式是不是对观众也有效。不单单是艺术家对自我的认定,在系统里面自己定位的,还应该把观众划进来。

姜宇辉:还是你认为真正艺术家应该是这样。

石青:艺术家这个概念本身就是历史性的,比如早期的艺术就是作为建筑的组成部分,建筑师要盖一个房子,找一个雕塑家做一个柱头或饰件,画家帮着画壁画,艺术是这样的附属性功能。现代主义去除了功能性之后,艺术才获得了本体性。开始完善出一整套的发展体系。

姜宇辉:艺术有了自己的规则,它开始变成了独立的语系,像经济和政治一样。

石青:我们对艺术家的定义,大多还停留在功能化意义层面,停留在做雕塑搞绘画这些技术或媒介性指标上,而今天艺术的内容和工作任务已经发生了变化,而对艺术家定义和认识还是从前的。

殷漪:您觉得不应该的是分类本身还是现在的分类的方法?

石青:我觉得是分类本身,分类背后的逻辑就是分工。从劳动分工,到人的分工,人的异化;对应着艺术的分工和异化,一切对应着商品原则:可辨识原则。这种分工是彻底的分离制度,所构成的相互联系也是简单化和机械化的,艺术家靠一种材料或者方法吃遍天下,包括组织形式和策展方式,构建的链接也往往流于表和面肤浅,而隐含的或内在关联的往往被屏蔽掉,选择的第一原则恰恰依赖于图像。

王婧: 刚刚提到了逃逸线Line Of flight,我觉得艺术家也不单纯是那么理想的一个群体,艺术家里面肯定也分为几类的,包括起功能作用的艺术家,可以做一些艺术品装饰,还有一些分子式艺术家,作小众主题的艺术,然后还有走逃逸路线的一类艺术家。

姜宇辉:还有工匠精神的艺术家。

王婧:有一些做的非常好的工匠我们也叫做是艺术家。

比如说还有一类艺术家专门构成瓜塔里、德勒兹他们鼓励的就是经常去寻找和创造逃逸线,我觉得在艺术家的角色里面,肯定也有在承担着这种固化的,政治化的、经济化的,同时反革命式的这几种角色。

石青:这涉及到我的第二个问题,就是艺术家的生产路径,这个说法我是从“逃逸路径“引申而来的,除了艺术史和技术传统以外,艺术家最终还是要进入到日常生活/政治语境中,来阐释自我的工作的,传统中艺术家被定义在单纯狭小的位置上,即从事生产作品,而艺术是一整套的生产关系——从作品生产,到画廊销售,到美术馆,到收藏,到进入文献文本,艺术家始终被定义在作品(物的)生产环节,当然物的概念在今天也被延伸,甚至可以是概念,那么今天艺术家的工作路径是什么?跟德勒兹的”逃逸“不太一样,我认为反而要”杀“过去,去穿刺去贯穿这个生产链条。我认为这才是对所谓艺术生产关系产生作用的一条路径,说艺术家今天要自我组织,就是指要进入或改造旧有的生产关系,而不仅仅将自我分类为物的生产角色。

殷漪:你刚刚说的后面大的东西就是资本主义的生产关系逻辑,你的意思就是说艺术家自己要创立一个新的生产方式吗?

石青:首先是认识和进入到这样的生产关系里面去。

殷漪:还有一种方式,我想就是不作为一个职业艺术家。也是一种不进入到现在生产方式生产链里面的方法,做一个业余艺术家。

姜宇辉:其实我想说的,是针对石青说的想问一个比较“不恰当”的问题。其实都是这样,在当代社会里面,不光是艺术家被身份、角色、功能定位,所有人都是一样,高校里面的老师也是一样的。

无论是经商或者是在政治机构里面其实都是一样的。那为什么我觉得像石青一定要提出来,艺术家有这样一个使命去要对抗这样一个体制,是不是因为他认为艺术家有一些得天独厚的一些能力?

王婧:就像是德勒兹和瓜塔里就是说艺术是有这种能力的。

姜宇辉:凭什么艺术能够拯救世界?凭什么艺术也能够对抗资本主义?

殷漪:你是不是也要求他们两个人(姜宇辉和王婧)回到他们自己的格式下,关起门来贯穿这点?

王婧:在你之前我有一个问题,艺术家之类,我很好奇,因为我不是在艺术圈里,中国有职业艺术家和业余艺术家吗?你说可能更好是做业余艺术家。那有职业艺术家吗?

殷漪:什么叫职业艺术家,什么是业余艺术家。

我觉得职业艺术家,非常简单,他能够通过他的作品,他能够通过他的创作,去得到相应的报酬。经济的收入。

石青:我理解的职业艺术家,可能跟你说的还不太一样。职业艺术家是什么?是指在一个业已分工的框架下工作的人。按照这个逻辑,你是艺术家,就老老实实呆在工作室做做作品就好了。你是写作的,就规规矩矩写你的东西。我觉得社会分工的局限就狠在这儿:这些都是安排好了的坑,你就别来回瞎串了,做好自己份内的事儿就行了。

殷漪:但如果他没有进入到生产和流通的领域,他还算不算?就是说他去做这件事情,但他没有这样的收入。或者是没有相应的和他生产的产出相关的经济来支持他,还算不算职业艺术家?

石青:今天只要进入到职业化工作范围,就一定会有一种资薪回馈的模式,只要你老老实实做事情和进行必要自我审查,就会获得生存甚至进入中产的路径,相应的权利也会给予你。可艺术家实际上是自我雇佣的,是社会规则之外的例外状态,艺术家工作本身就是和这个职业化概念背离的。

殷漪:但我这里有一些反的例子,我有一些做实验音乐或者是做声音的朋友。

他们没有像你说的那样从社会分工来说或者艺术的分工来说,他们不是一个萝卜一个坑。你说他们是职业的艺术家还是业余的艺术家?

石青:我觉得这里你说的“职业”,更多的是指一种职业态度,而不是指经济收益。

殷漪:你是说的不是生产方式的问题。

石青:只要顺着这种固有划分的都是,并不是没挣到钱的就不是职业艺术家,只能说不是一个“好”的职业艺术家。

殷漪:我们两个人对职业艺术家这个词都有倾向,你对职业艺术家是正面的多一点,我是相对来说中性一点,你有更多的理想化的东西在里面。我们的出发点可能不太一样。

石青:我提倡“业余化”,这个“业余化”不是指职业技艺的,而是指你要挤占别人空间的做法,你本来是个艺术家,却偏要去策展,去写作,我们用这种相互挤占的方式来打破职业边框,这是我所理解的“业余性”。今天的艺术家是“逃逸”不掉的,哪怕貌似远离这种生产关系的,其实也离不开,这只是一种幻觉,逃逸不如贯穿它,把你的工作进入到每一个环节,即使改变是非常非常微小的,但是任何改变都是从微小开始的。

王婧:这种模式,我发现抽象来看有点像资本主义模式,你的穿刺,你甚至想垄断资本的所有环节,那不就是一个资本主义吗?

殷漪:如果真的是逃逸的话,在今天,或者是我所看到的更多是什么?更多的一种逃逸的目的是什么?是他不会进入一套基于供需的评估体系去被做评估。这是我所见到最大的问题,业余的或者是非职业艺术家会出现这样的问题。

石青:如果只去改变系统中的某个环节,是没有用的,瓜塔里也说过这样的意思,就是上层的结构没有变化,你下面的艺术再怎么折腾也是没有用的,生产关系如果没有涉及,你的技法,你的风格,你的艺术语言到底能改变什么?影响了生产结构,打碎了重组才会有新的可能性溢出来。

姜宇辉:其实德勒兹说逃逸也是这个意思,不是从占领地逃出去,而是挖掘你的领地里面可以打破的格局。是松动它。

殷漪:我们差不多就可以了。

石青:下面谈第三个问题。

殷漪:有没有一个业余的哲学家,有没有一个业余的非职业的人类学家,他们的工作仍然被受到认可?这很关键。

姜宇辉:但他被认可的时候恰恰是因为在学院里面获得了一些承认。

殷漪:还是学院的那套评估体系去评估他。是必须的吗?

王婧:比如我在美国开会的时候,比如美国人类学大会AAA,它会有专门面向独立研究者,有的时候就会碰到,比如说他自己是一个银行家,或者他是一个作家,然后他对研究很有兴趣,所以他是以一个我不属于任何机构和学院的独立学者身份来参加这个会议。所以对于我们来看,他们是业余的人类学家。

殷漪:我觉得还是从生产方式去分。

姜宇辉:但他跟你们一起开会,你们开的是体制化的全球性的学术会议,所以权利在你们这边,你们是强势的。这样一种对比就很戏剧性地很突出他是业余的。

王婧:我觉得业余的不是说他的内容业余和研究方法是业余,只是他不是出自学院的。

殷漪:但是业余这个词其实有一种倾向性。

王婧:有一个价值判断。

殷漪:你刚刚用独立这个词是OK的。

姜宇辉:业余应该有一种能动摇你们体制的作用。

就像卡斯特纳达,美国的人类学家,他离开大学里面然后到南美洲跟一个上师学了神秘的魔法,他的书是能够真正动摇当时对人类学的一些看法。可能是这样,而不是仅仅我作为一个业余爱好者的活动,身份,比如说搞银行或者金融的,出来玩人类学,我觉得不应该是这样。

石青:比如说我们现在进行的“地方工作”项目,对于观察和田野调查,其实人家人类学、社会学早就有一整套完整的做法了,而我们却强调艺术家要去”发明“方法,不去用现成的,要去形成新的路径,我觉得这种“业余”就是积极的“业余”。

王婧:因为你选的词“业余”有太多的语义了,比如,说到业余,我们就会联想到专业性差一点。是不是可以说它是非学院的。

姜宇辉:非学院更难听了。非学院还是对照学院而言的。而且具有否定性的意思。就更难听了。

有一个更强的词就是挑战学院。挑战艺术家。灭掉谁。

殷漪:因为姜他是搞激进哲学的。

姜宇辉:我们都是同一个单位的(激进空间),我是思想部的。

石青:其实很多问题都是连在一起的,这里要谈到艺术中个体和集体的关系,这些会与瓜塔里的“分子式革命”有关联。

“个体”和“集体”,一直是一个艺术家所纠结的话题,我们知道,艺术家本身是个体劳动者,也是个体经验的提供者。

今天的当代艺术比较强调所谓的“社会性”,这似乎让艺术家很“为难”,这边我自己做东西,觉得挺好的,干嘛非要跟社会扯上关系?但没有关系的话,就感觉作品不够酷,不多读几本哲学书,不做一些社会性事件,就觉得思想落伍了,艺术家有这样的焦虑。但这样去做,就会产生了“伪社会学”的联系,因为往往这些酷的“社会性”都是后期“追加”的阐释。

我在前年做了一个片子,名字叫《分裂》,背景是1966年发生在上海的安亭事件,片中想象了那些参加运动的工人关于自我意识和群体意识的争执和“分裂”。我首先是肯定“分裂”的,我认为“分裂”是一种断裂姿态,随时都可以回到个体,回到组织原则上来,去来斗争新出现的不平等的。因为集体的产生同时伴生着权力的产生。“分裂”迫使我们回到最原始的主体上,这是艺术家最根源的底线。“分裂”不是去促使每个人的“原子化”,而是让他们重新走回去。甚至可以说,每个个体都是一个集体。

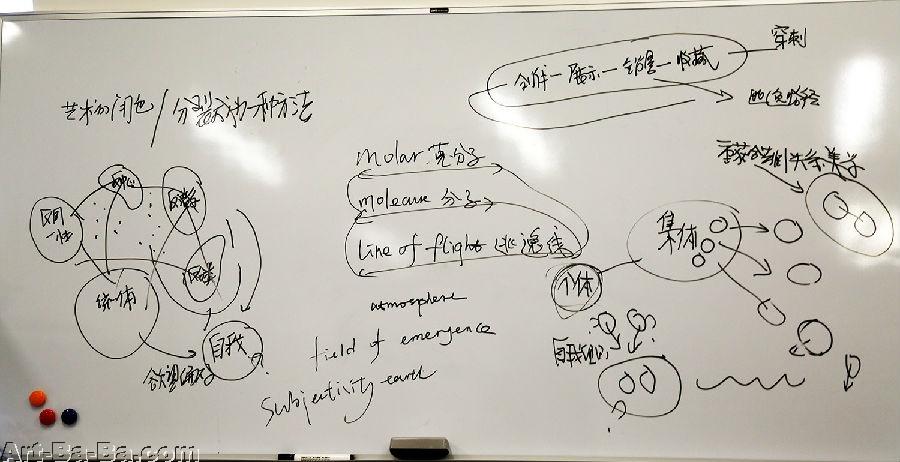

在这个图里,集体中的每个个体,都可以随时爆裂出来,可以随时反叛共同体,生成一个新的东西出来。

今天的集体中,已经是被各种权力利益所渗透,被各种意识形态禁锢的厉害,是被层层叠加和包裹的东西。艺术家要保持鲜活的个体经验,随时都要跳出来。而不是为了共同性去捍卫它。

艺术家的个体并不能总是原子化的,通过几个局部共识的,临时共识的,通过自我组织形成一个新的小的单元,这个单元也不是一成不变的,一旦开始固定化,就要随时变动和更改,直到形成新的单元。这一点上,我觉得是和瓜塔里所说的分子式革命是有所对应的。

关系美学也是引用了瓜塔里的理论,也是在局部强调个体经验和社群,一种集合,只是这种集合一旦获得某种合法性时,它的意义也失去了。伯曼在他的书里也写到资本主义有很强大的自我修复能力,它可以吞噬消化任何一个新出来的东西,哪怕是对抗性的,它也有能力将它变为自己的组成部分。

姜宇辉:流动现代性。

石青:出来的新东西,很快会被侵蚀掉,获得合法性的同时,也失去了最开始的动机了。

姜宇辉:你所说的,就像是德勒兹所做的区别,一个是群众,一个是集群。群众里面有中心,有等级,有固定的一些层级的关系,而且在群众里面,边缘是非常危险的。就是你处于被边缘的时候,经常被权利所挤压所蔑视和排斥,而集群是小规模的个体所形成的,具有流动性和开放性。

比如像《千高原》里所描述的黑帮,哥伦比亚街头的贩毒儿童的流动性的小的集群。或者就像我们这样的集群。也有点像,是生成式的。

王婧:在姜老师面前我班门弄斧。因为个体和集体的概念关系,是把我引入瓜塔里的一个入口。

我觉得,整个过程,包括德勒兹他们所倡导的逃逸线,再加上大家都不喜欢的后现代种种方法,让所有这派人都很焦虑。因为它强调永远都处于一个中间状态,你永远都不能形成自我,或者要不断解构自我, 还要保证流动(in flux),这是一个非常焦虑的状态。

其实有一个问题,就是我觉得,这里是有问题的 。

德勒兹不太说自我,而精神分裂的东西,大多数来自于瓜塔里。

对于瓜塔里来说,他常说的是“主体性(subjectivity)”。他的主体性并不是这样的个体(self)。其实瓜塔里有一句话说的很好,他说每个自我,或者是每个主体性都是带泥土的,他强调的是在你的主观性形成的过程中永远是卷着泥的, 这个过程永远是蕴含着所有可能性的一块土地或者是一个氛围(field of emergence)。在这个土地或者在这个氛围中,可能一个兔子会变成一个鸽子飞走。主体性一定不是这种团状的(特指白板上被圈住的从集体脱离出的个体),它是离散性的,出来一定是一片土或者一片氛围,当然这种画法是因为我们受到表象性的语言和图形的局限,我们不可能画一片空气在这边,去代表从这个集体剥离出来的主体性或个体。

瓜塔里他自己有一个对主体性的定义,对他来说,在《反俄狄浦斯》书里面形容到什么是主体性,他说的主体性就是形成一个自我可以生长的这么一片土壤和一个气氛。

石青:我解释一下,瓜塔里的“自我”概念和“主体性”的差别还是很大的。 “自我”就是编码机器,反而不是主体性的。

王婧:他们批判的东西。

石青:对。

姜宇辉:德勒兹说自我就是口令,已经包含了权利在里面。就是传递了最基本的东西在里面。

表达了一种强烈的权利的信息。

石青:瓜塔里强调分子式革命的同时,又对个体性有所批判,主要是针对利奥塔的。他批评利奥塔是对宏观叙事和集体性的排斥,小的、个体的,永远是嫌疑最少的,永远拒绝群体,拒绝进入大规模的群体化运动,那么我们每个人只能回到工作室做自己的事情,等着资本来发账单。他对于个体化有着很深的焦虑,他所说的现象就是我们今天的状况,不只是艺术家,任何的一个职业者都是这样的境地。

姜宇辉:就是刚刚所说的问题。为什么一定是强调是艺术家呢?