'85 新潮美术运动 1982美术大趋势

发起人:velvetgolden 回复数:0

浏览数:2732

最后更新:2007/10/21 15:58:44 by

1983

1.1清除精神污染:1983年,与美术相关的会议频繁,上层加强了对于美术创作和评论的指导。1982年底,全国美协工作会议召开,这次会议对前段时间的美术工作做了总结,并且规定了83年美术的发展方向,有几个要点:

明确了美术的社会职能,美术的功能是为8亿人民服务,美术应该为少年儿童教育工作做工作,

怎样体现美术为人民服务的功能,不能忽略主题画的创作,要组织革命历史题材美术创作

理论评论对创作具有导向作用,要抓紧美术理论评论队伍建设。1

1983年4月中国美协三届三次常任理事会议在京举行,会议在82年工作会议的议题的基础上,深化了议题的具体含义:

将为人民服务准确到为农民服务,“肩上有中国10亿农民”

对于艺术上的创新和独创要鼓励,但是作为服务功能的美术,应该有坚实的造型基础功力,才能够为人民喜闻乐见。

勇于探索的底线和基准是坚持双百原则,限定了资产阶级和无产阶级艺术的区别是在内容上而不是形式上的,不要在形式,手法上着眼,有些手法只要不反动,不黄色,丑恶,就应该宽容一些。

鉴于越来越多的国际美术交流,要慎重选择送展的作品,过去去国外的中国作品,反映不了我国当代艺术的面貌。2

83年初开放的对抽象艺术进行了讨论。1983年1月•栗宪庭担任责编的第一期《美术》集中发表抽象绘画和讨论抽象艺术的文章,《美术中的抽象问题研究》3试图从中国传统美术中寻找抽象美的来源;2月的文章《精神文明和美育》4借美协会议的议题,对模仿西方的美术作品做了辩护“只要是中国人画的画,表达的是我们中华民族的情操和气质,无论是水墨还是油彩,都是中国的画,而非西画”;《自然物质材料的审美特征与作品的创新》5则是从绘画材料的角度来说明抽象存在的必然性“材料革新在艺术作品形式美上能发挥作用, 自然物质材料的审美是抽象的,抽象较之具象更富于想象力。”这些讨论试图为抽象艺术在中国的存在和生长寻找必然性的依据,更深的触及了抽象与具象之间的争议,引起质疑,栗宪庭因此在下半年被免除责编职务,翌年调离,讨论也就此结束。

美术中出现的一些情况被定性为“精神污染”。1983年1月,《美术》以该刊编辑部的名义发表《迎接第六届美展》的文章5,指出:“有些同志错误的理解创作自由,把它和资产阶级自由化混同起来,在艺术上鼓吹抽象的‘人性’、‘人的存在价值’、‘自我表现’以及超阶级、超政治的‘纯艺术’观点,在创作上盲目效法西方现代主义作风。近几年在我们的美术上也出现了不少思想内容不健康、形式上又离奇古怪为广大群众所不理解的作品,在一定范围内起了精神污染的作用。邓小平十二届二中全会上提出不能搞精神污染,所有的美术工作者要认清斗争的重大意义。

1983年11月,,《美术》11月的评论员文章《高举社会主义旗帜,抵制和清除精神污染》6中说:现在的美术界存在“理论上有背离马克思主义,抽象地宣传人的价值,人性论,人道主义和宣扬社会主义的异化。文艺上宣扬资本主义个人主义,荒诞离奇和色情。在社会上的影响不容忽视,任期发展的画,则会人心涣散,意志消沉。”这个政策的变化过程中,评论家纷纷亮出立场,对于美术的服务对象、形式和内容、抽象和具象的问题作出解释,发挥美术评论对于美术创作的导向作用,李浴“现实主义和非现实主义之间有着的矛盾斗争,并且现实主义最终归于胜利,是艺术发生发展的本质规律”7;艾中信“从禁锢中解放思想,有积习难改的一面,但是对思想过于活跃的人,稍不审慎,也有脱羁的可能,也可能会导致自由化。开放后,西方的文艺观势必会侵蚀意志不坚者。对于有的东西,邓小平推出指导工作,‘存在涣散软弱的状态对错误不批评,处置无力’反左难免出右,应尽力少走弯路。”8邵大箴“为个人服务的美术在社会主义中国是行不通的。” 9王志元“‘非理性’不是艺术创作的康庄大道,坠入非理性,必将导致神秘主义,走上脱离现实和人民的自我心灵扩张的道路。”

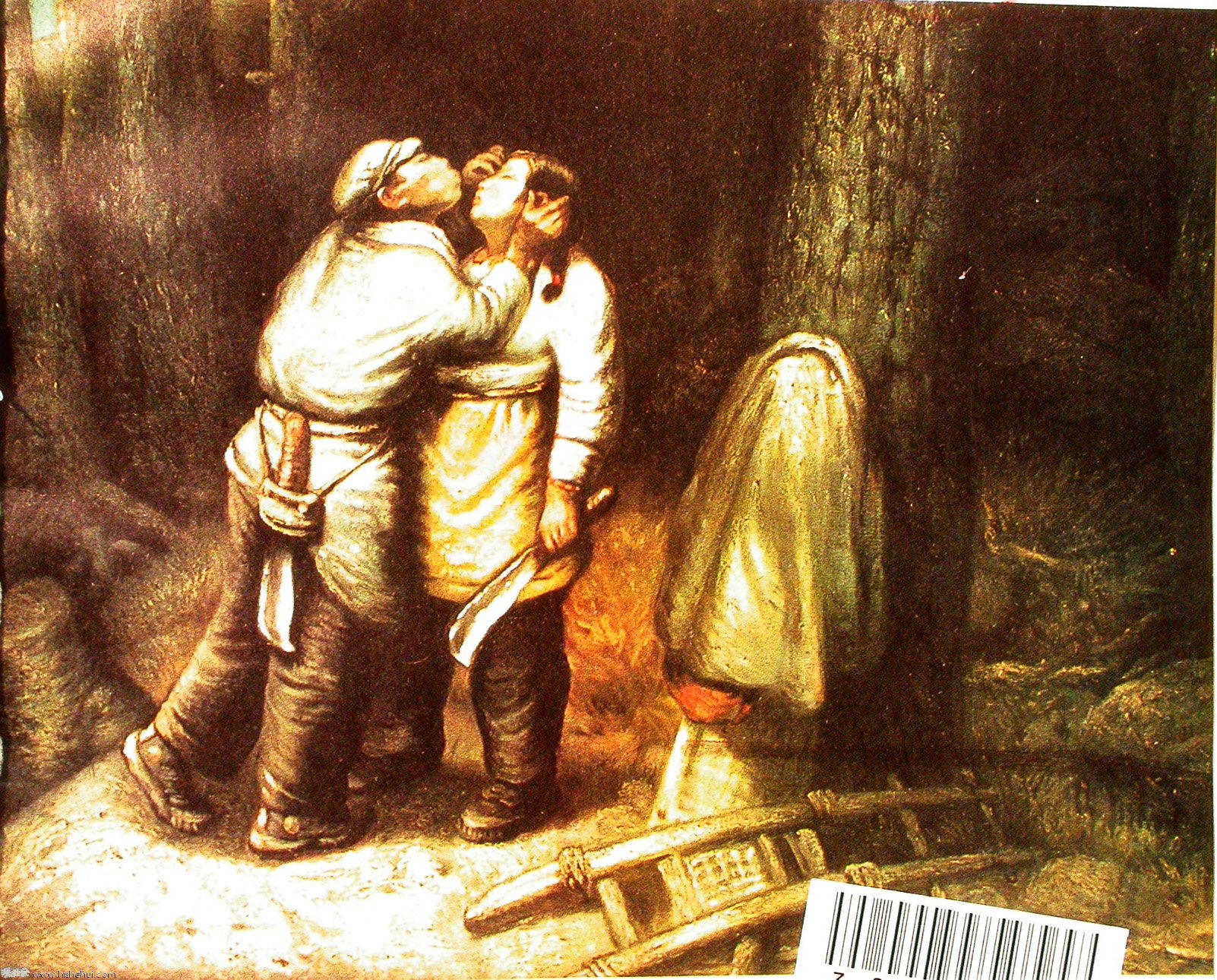

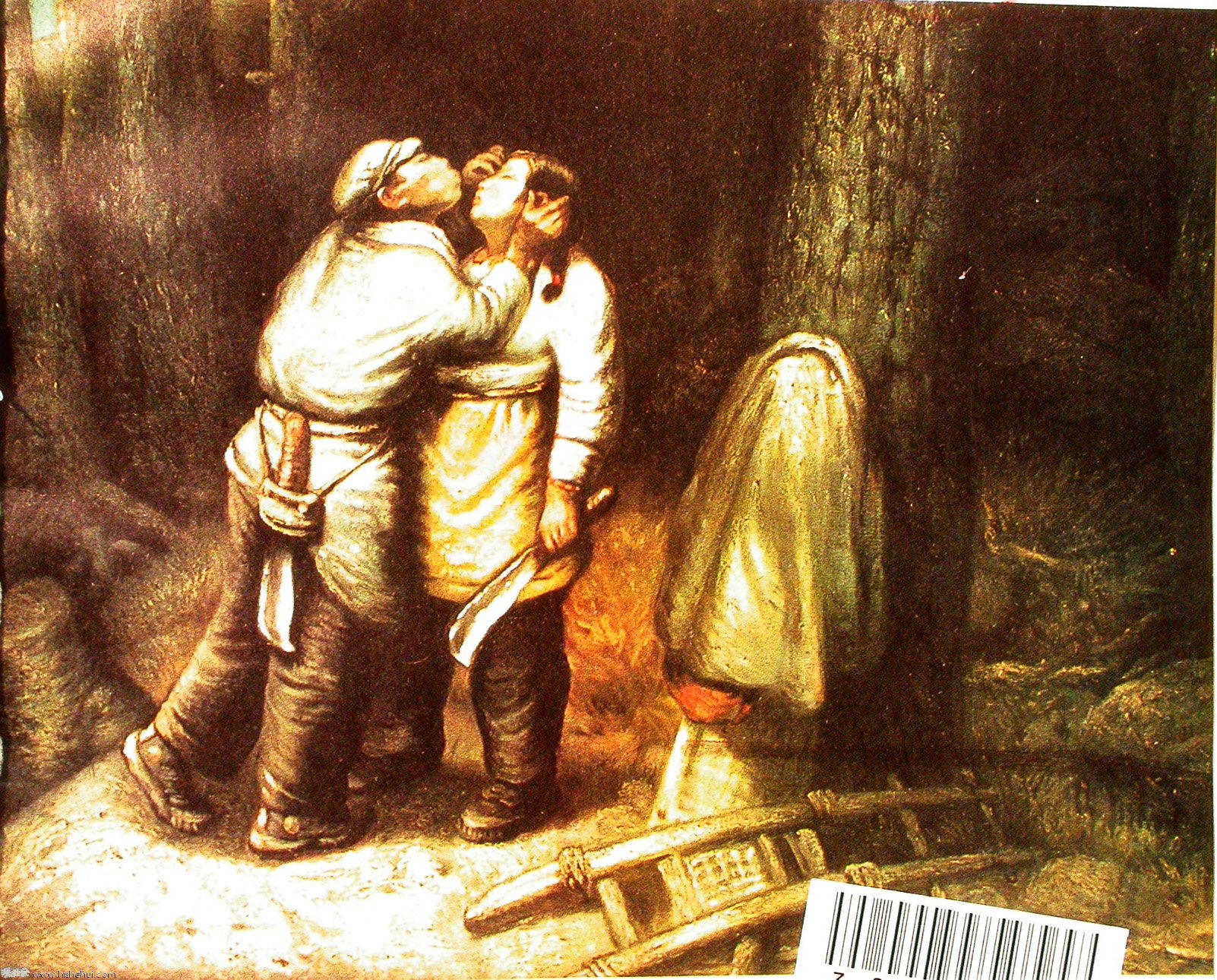

美术实践的情况和理论是完全同步的,1983年初,针对抽象讨论,《美术》发表了一系列抽象风格的作品,包括吴冠中作品《丛林老树》、《奔流》1011,黄永平、曲磊磊、黄锐作品9以及罗尔纯具有野兽派风格的油画12,但是美术创作的主流,尤其是油画创作的主流已经确定为四川美术类型的以真实写实为基础的主题性乡土写实美术,《美术》第6次发表罗中立的作品《故乡组画》13,11月,对川美创作群体的作品作了一次总结式的发表,11对人生价值发掘,乡土气息,对观众感情的共鸣,超逼真的描写进入真实的境界,这些是乡土写实主义美术的优势,也是乡土写实主义逐渐走向和主流美术需求同步的结合点。同样受到赞同的还有同代人画展中的作品风格,由于广泛地运用了远古民族符号(有时是过于滥用14)“从历史传统,神话故事,呼唤民族和中华魂魄”15,而得到美术批评界的赞赏。相比之下,5月举行的厦门《五人现代艺术作品展》由于出现大量用实物拼合的作品和抽象作品,因此未能公开展出,而直到1985年才得以通过《美术思潮》公诸于世。

1.2中国画的创新:

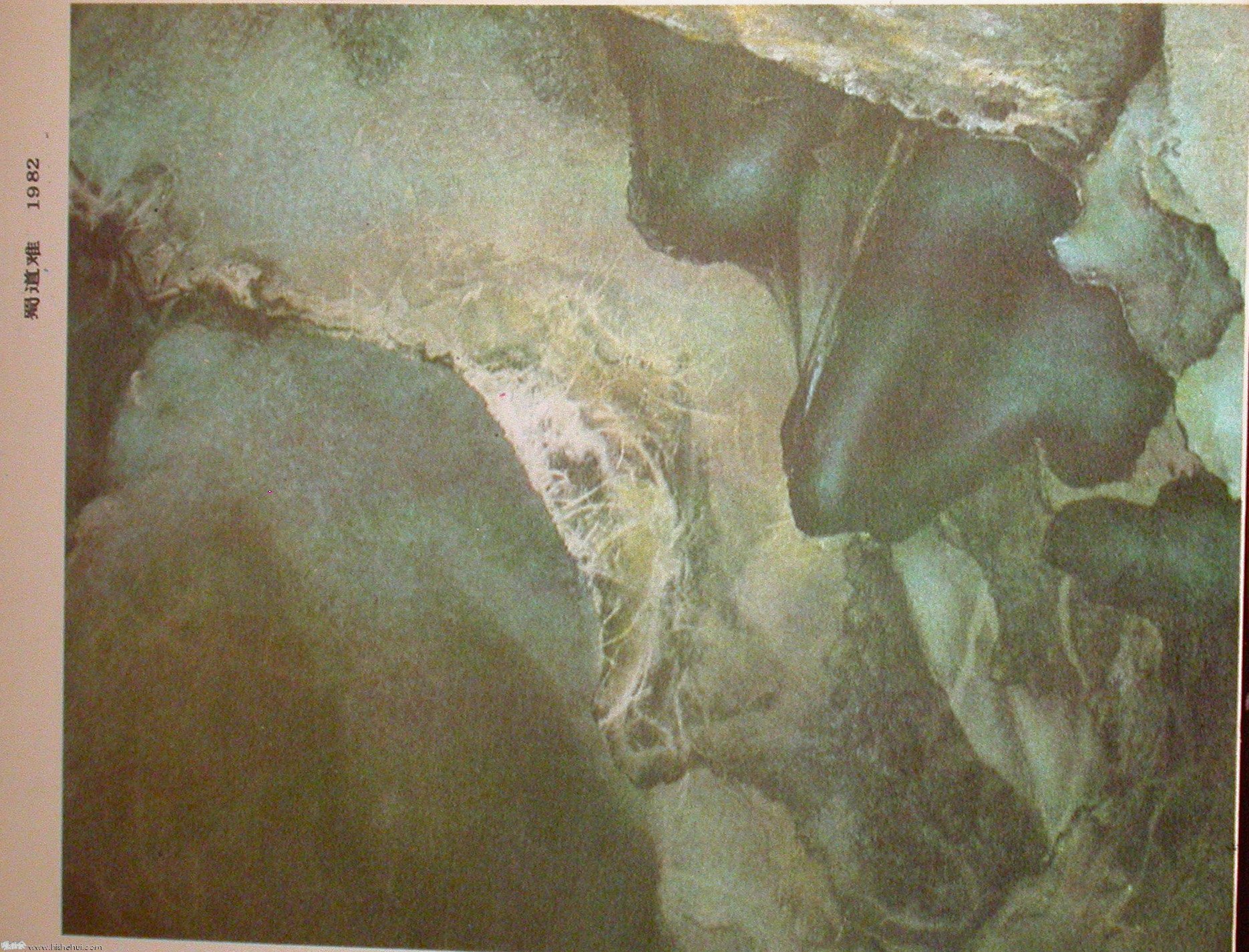

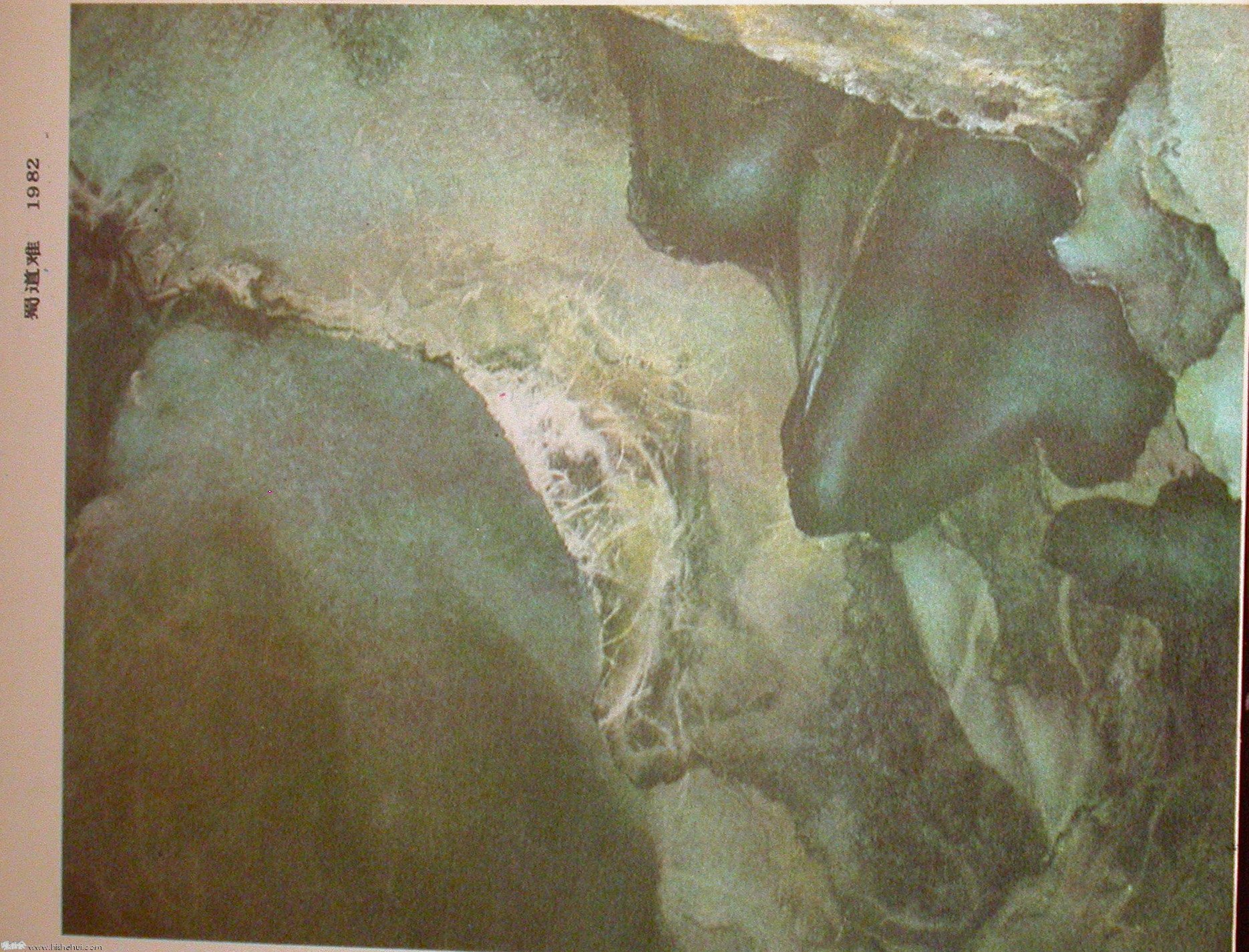

相比其他画种中越见严格的对于抽象艺术的批判,中国画在1983年的创新形式的发展反而比以往大胆许多,发表了吴冠中3幅有抽象意味的作品16,刘国松作品621件于2月8日至2月19日在北京展览17,赵无极39幅作品于9月16日至9月25日在京展览。 涌现出来的最突出的中国画作品是贾又福和周韶华的作品,《美术》连载了周韶华《大河寻源记》15上下两部分文章以及王朝闻为大河寻源画展所作的序言《河源与心源》18,发表大河寻源系列作品中的七幅作品,6月发表贾又福的文章《学画随想录》19,为前一段时间创作的作品做出阐释。刘国松的作品和创作历程之所以被中国画的创新所接纳,主要在于他不是着重于向西方学习,而是从中国写意画的传统中寻找西方美术抽象美的来源,将西方美术的抽象性归结为是从中国传统笔墨的散点透视和造型简化中得到启示而产生的。“我觉得中国画的确非常伟大,中国的传统,中国的思想,就艺术所要表现的那些东西来看,确是比西洋的要高,更觉得有许多传统的东西需要我去掘,然后再重新予以创作,这是必然可以超过西方的”20;“由东方的中国传统绘画领会到意境,领会到写意的精神,再从西方现代流派吸收中国画的某些方面而产生的变化领会到中国画无穷的生命力,从而经历了"写实-写意-抽象",再走到目前的"意境的自由表现",不再坚持抽象。这是刘国松走过的道路。”21在这样的分析之下,中国画就完成了一个弱势民族的自尊心理,这样的中国画不管形式是多么新和抽象,都是能够体现民族自尊自信的,中国画也不用紧跟在西方后面做模仿,而只是取回了西方模仿东方时创造的形式。同样的,周韶华的画得到肯定的原因也在于此,远古民族符号和象征民族气魄和源头的黄河形象,与即不十分具象,但又具有抽象写意因素(主要来自石鲁、傅抱石的风格以及他本人受技巧所限),正集合了绘画的艺术性的标准“真挚的感情,响亮的效果,强烈的色彩感,个人风格和民族性”22。

1.1清除精神污染:1983年,与美术相关的会议频繁,上层加强了对于美术创作和评论的指导。1982年底,全国美协工作会议召开,这次会议对前段时间的美术工作做了总结,并且规定了83年美术的发展方向,有几个要点:

明确了美术的社会职能,美术的功能是为8亿人民服务,美术应该为少年儿童教育工作做工作,

怎样体现美术为人民服务的功能,不能忽略主题画的创作,要组织革命历史题材美术创作

理论评论对创作具有导向作用,要抓紧美术理论评论队伍建设。1

1983年4月中国美协三届三次常任理事会议在京举行,会议在82年工作会议的议题的基础上,深化了议题的具体含义:

将为人民服务准确到为农民服务,“肩上有中国10亿农民”

对于艺术上的创新和独创要鼓励,但是作为服务功能的美术,应该有坚实的造型基础功力,才能够为人民喜闻乐见。

勇于探索的底线和基准是坚持双百原则,限定了资产阶级和无产阶级艺术的区别是在内容上而不是形式上的,不要在形式,手法上着眼,有些手法只要不反动,不黄色,丑恶,就应该宽容一些。

鉴于越来越多的国际美术交流,要慎重选择送展的作品,过去去国外的中国作品,反映不了我国当代艺术的面貌。2

83年初开放的对抽象艺术进行了讨论。1983年1月•栗宪庭担任责编的第一期《美术》集中发表抽象绘画和讨论抽象艺术的文章,《美术中的抽象问题研究》3试图从中国传统美术中寻找抽象美的来源;2月的文章《精神文明和美育》4借美协会议的议题,对模仿西方的美术作品做了辩护“只要是中国人画的画,表达的是我们中华民族的情操和气质,无论是水墨还是油彩,都是中国的画,而非西画”;《自然物质材料的审美特征与作品的创新》5则是从绘画材料的角度来说明抽象存在的必然性“材料革新在艺术作品形式美上能发挥作用, 自然物质材料的审美是抽象的,抽象较之具象更富于想象力。”这些讨论试图为抽象艺术在中国的存在和生长寻找必然性的依据,更深的触及了抽象与具象之间的争议,引起质疑,栗宪庭因此在下半年被免除责编职务,翌年调离,讨论也就此结束。

美术中出现的一些情况被定性为“精神污染”。1983年1月,《美术》以该刊编辑部的名义发表《迎接第六届美展》的文章5,指出:“有些同志错误的理解创作自由,把它和资产阶级自由化混同起来,在艺术上鼓吹抽象的‘人性’、‘人的存在价值’、‘自我表现’以及超阶级、超政治的‘纯艺术’观点,在创作上盲目效法西方现代主义作风。近几年在我们的美术上也出现了不少思想内容不健康、形式上又离奇古怪为广大群众所不理解的作品,在一定范围内起了精神污染的作用。邓小平十二届二中全会上提出不能搞精神污染,所有的美术工作者要认清斗争的重大意义。

1983年11月,,《美术》11月的评论员文章《高举社会主义旗帜,抵制和清除精神污染》6中说:现在的美术界存在“理论上有背离马克思主义,抽象地宣传人的价值,人性论,人道主义和宣扬社会主义的异化。文艺上宣扬资本主义个人主义,荒诞离奇和色情。在社会上的影响不容忽视,任期发展的画,则会人心涣散,意志消沉。”这个政策的变化过程中,评论家纷纷亮出立场,对于美术的服务对象、形式和内容、抽象和具象的问题作出解释,发挥美术评论对于美术创作的导向作用,李浴“现实主义和非现实主义之间有着的矛盾斗争,并且现实主义最终归于胜利,是艺术发生发展的本质规律”7;艾中信“从禁锢中解放思想,有积习难改的一面,但是对思想过于活跃的人,稍不审慎,也有脱羁的可能,也可能会导致自由化。开放后,西方的文艺观势必会侵蚀意志不坚者。对于有的东西,邓小平推出指导工作,‘存在涣散软弱的状态对错误不批评,处置无力’反左难免出右,应尽力少走弯路。”8邵大箴“为个人服务的美术在社会主义中国是行不通的。” 9王志元“‘非理性’不是艺术创作的康庄大道,坠入非理性,必将导致神秘主义,走上脱离现实和人民的自我心灵扩张的道路。”

美术实践的情况和理论是完全同步的,1983年初,针对抽象讨论,《美术》发表了一系列抽象风格的作品,包括吴冠中作品《丛林老树》、《奔流》1011,黄永平、曲磊磊、黄锐作品9以及罗尔纯具有野兽派风格的油画12,但是美术创作的主流,尤其是油画创作的主流已经确定为四川美术类型的以真实写实为基础的主题性乡土写实美术,《美术》第6次发表罗中立的作品《故乡组画》13,11月,对川美创作群体的作品作了一次总结式的发表,11对人生价值发掘,乡土气息,对观众感情的共鸣,超逼真的描写进入真实的境界,这些是乡土写实主义美术的优势,也是乡土写实主义逐渐走向和主流美术需求同步的结合点。同样受到赞同的还有同代人画展中的作品风格,由于广泛地运用了远古民族符号(有时是过于滥用14)“从历史传统,神话故事,呼唤民族和中华魂魄”15,而得到美术批评界的赞赏。相比之下,5月举行的厦门《五人现代艺术作品展》由于出现大量用实物拼合的作品和抽象作品,因此未能公开展出,而直到1985年才得以通过《美术思潮》公诸于世。

1.2中国画的创新:

相比其他画种中越见严格的对于抽象艺术的批判,中国画在1983年的创新形式的发展反而比以往大胆许多,发表了吴冠中3幅有抽象意味的作品16,刘国松作品621件于2月8日至2月19日在北京展览17,赵无极39幅作品于9月16日至9月25日在京展览。 涌现出来的最突出的中国画作品是贾又福和周韶华的作品,《美术》连载了周韶华《大河寻源记》15上下两部分文章以及王朝闻为大河寻源画展所作的序言《河源与心源》18,发表大河寻源系列作品中的七幅作品,6月发表贾又福的文章《学画随想录》19,为前一段时间创作的作品做出阐释。刘国松的作品和创作历程之所以被中国画的创新所接纳,主要在于他不是着重于向西方学习,而是从中国写意画的传统中寻找西方美术抽象美的来源,将西方美术的抽象性归结为是从中国传统笔墨的散点透视和造型简化中得到启示而产生的。“我觉得中国画的确非常伟大,中国的传统,中国的思想,就艺术所要表现的那些东西来看,确是比西洋的要高,更觉得有许多传统的东西需要我去掘,然后再重新予以创作,这是必然可以超过西方的”20;“由东方的中国传统绘画领会到意境,领会到写意的精神,再从西方现代流派吸收中国画的某些方面而产生的变化领会到中国画无穷的生命力,从而经历了"写实-写意-抽象",再走到目前的"意境的自由表现",不再坚持抽象。这是刘国松走过的道路。”21在这样的分析之下,中国画就完成了一个弱势民族的自尊心理,这样的中国画不管形式是多么新和抽象,都是能够体现民族自尊自信的,中国画也不用紧跟在西方后面做模仿,而只是取回了西方模仿东方时创造的形式。同样的,周韶华的画得到肯定的原因也在于此,远古民族符号和象征民族气魄和源头的黄河形象,与即不十分具象,但又具有抽象写意因素(主要来自石鲁、傅抱石的风格以及他本人受技巧所限),正集合了绘画的艺术性的标准“真挚的感情,响亮的效果,强烈的色彩感,个人风格和民族性”22。

这都是谁写的呀,能吧作者名字透露一下吗?

编写/楼主 哈哈