【明報專訊】上海 《新民晚報》日前刊登一篇文章,指「說上海話是沒有文化的表現」,引起當地人不滿,計劃明日(7日)到新民晚報社抗議。事件引起中共政治局委員、上海市委書記俞正聲關注,並親自下令處理該事件,《新民晚報》負責社區版的編輯已被停職。

「說上海話沒有文化」

香港中國人權民運信息中心表示,《新民晚報》前日在社區版刊登一篇題為《新英雄闖蕩上海灘,不限戶籍個個精英》的雜文,作者名為「大偉」,他在文中表示「新上海人,浦東密集度最高,辦公大樓裏最多。到浦東,尤其是陸家嘴,都說普通話,說上海話是沒有文化的表現,有點像美國 土著紅種人。」

新民晚報刊致歉聲明

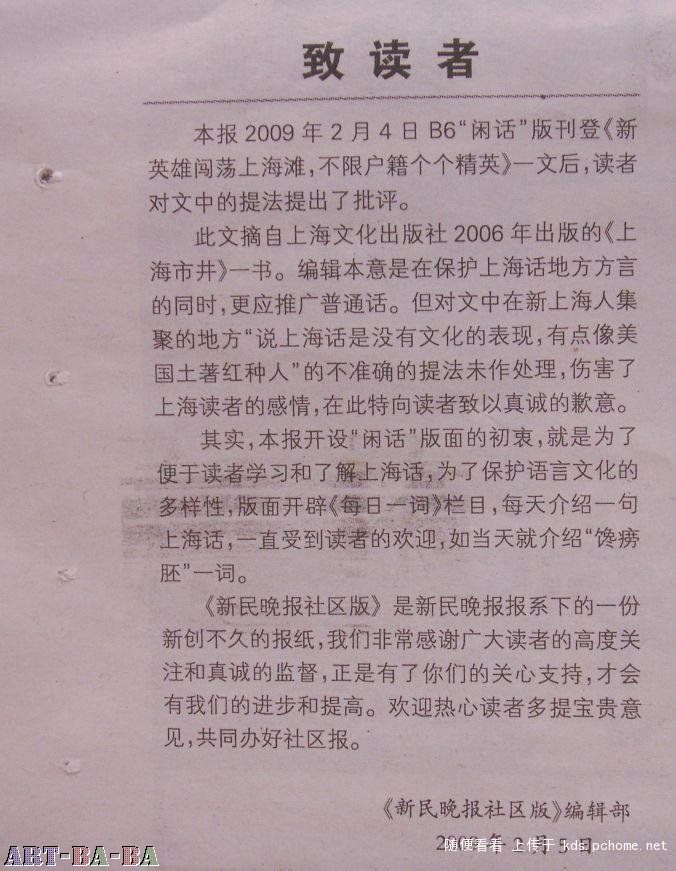

該文章刊登後引起上海民衆抗議,甚至有退休的前國家領導人也關注該事,並致電上海市委書記俞正聲表示關注。而俞正聲則親自下令處理,新民晚報社昨日則召開會議商討善後,並於昨日刊出致歉聲明,承認文章「傷害上海讀者感情」。

「說上海話沒有文化」

香港中國人權民運信息中心表示,《新民晚報》前日在社區版刊登一篇題為《新英雄闖蕩上海灘,不限戶籍個個精英》的雜文,作者名為「大偉」,他在文中表示「新上海人,浦東密集度最高,辦公大樓裏最多。到浦東,尤其是陸家嘴,都說普通話,說上海話是沒有文化的表現,有點像美國 土著紅種人。」

新民晚報刊致歉聲明

該文章刊登後引起上海民衆抗議,甚至有退休的前國家領導人也關注該事,並致電上海市委書記俞正聲表示關注。而俞正聲則親自下令處理,新民晚報社昨日則召開會議商討善後,並於昨日刊出致歉聲明,承認文章「傷害上海讀者感情」。

你们上海人真她妈有病。一个方言的事情,还要抗议。太怕别人瞧不起自己了。普通话是为了交流,别人都说普通话,又都听不懂普通话,你还在那里唧唧歪歪的上海话。这不是没文化,也算是有文化找别扭了。

新英雄闯荡上海滩

不限户籍个个精英

大伟

上世纪80年代以前近50年里,上海人有两个特征,一个本子:上海市区户口簿,一种方言:上海话,称之为老上海人。今天的新上海人,不讲上海话,也有两个特征:一本高学历凭证,一本商品房个产证。过去,老上海人是一锅大米粥,米与汁不分;现在,新上海人是一块糯米糕,颗颗精神。

曾有句流行全国的俚语,概括得有些偏激:“在北京人眼里,都是部下;在广东人眼里,都是北佬;在上海人眼里,都是阿乡(沪语:乡下人)。”在我小的时候,连上海郊区的菜农,我们都喊阿乡。阿乡坐在突突突的拖拉机菜垛上,回敬我们:“你娘是阿乡。”的确如此,我父母就是山东人。

新上海人,浦东密集度最高,办公大楼里最多。到浦东,尤其是陆家嘴,都说普通话,说上海话是没有文化的表现,有点像美国土著红种人。在浦东的饭店酒店,连拉门的服务生都是说普通话“先生先生”的,在浦西,黄河路美食街上一片上海话敲车窗:“阿哥阿哥吃饭伐?”可见新旧上海人密度差异。

房产界有个现象:外地人买浦东房产,尤其好楼盘,外地人半数以上。《温州晚报》组团来上海买房子,有人说,浦东房产是外地人炒上去的。名牌高校,考研读博的大都是外地人。外地人像日本人,是姿三四郎,勇于拼搏挑战;上海人像法国人,偏爱衡山路上的酒吧劈情操。女人比男人更现实,上海姑娘在全国属于“一品锅”,过去非上海男人不嫁。到了上世纪80年代,与外国人结婚是时髦,当时笔者也是“翩翩浊世一公子”,但不得不服:白发不如黑发,黑发不如黄发,一声感叹斜阳里:“华籍美人嫁给美籍华人。”现在,婚姻不是隐私,报纸中缝广告说得最直爽:“婚否不论,户籍不限”,关键目标:“事业有成”。事业有成是精英。他们往往是外地闯荡上海滩的英雄。(大伟)

不限户籍个个精英

大伟

上世纪80年代以前近50年里,上海人有两个特征,一个本子:上海市区户口簿,一种方言:上海话,称之为老上海人。今天的新上海人,不讲上海话,也有两个特征:一本高学历凭证,一本商品房个产证。过去,老上海人是一锅大米粥,米与汁不分;现在,新上海人是一块糯米糕,颗颗精神。

曾有句流行全国的俚语,概括得有些偏激:“在北京人眼里,都是部下;在广东人眼里,都是北佬;在上海人眼里,都是阿乡(沪语:乡下人)。”在我小的时候,连上海郊区的菜农,我们都喊阿乡。阿乡坐在突突突的拖拉机菜垛上,回敬我们:“你娘是阿乡。”的确如此,我父母就是山东人。

新上海人,浦东密集度最高,办公大楼里最多。到浦东,尤其是陆家嘴,都说普通话,说上海话是没有文化的表现,有点像美国土著红种人。在浦东的饭店酒店,连拉门的服务生都是说普通话“先生先生”的,在浦西,黄河路美食街上一片上海话敲车窗:“阿哥阿哥吃饭伐?”可见新旧上海人密度差异。

房产界有个现象:外地人买浦东房产,尤其好楼盘,外地人半数以上。《温州晚报》组团来上海买房子,有人说,浦东房产是外地人炒上去的。名牌高校,考研读博的大都是外地人。外地人像日本人,是姿三四郎,勇于拼搏挑战;上海人像法国人,偏爱衡山路上的酒吧劈情操。女人比男人更现实,上海姑娘在全国属于“一品锅”,过去非上海男人不嫁。到了上世纪80年代,与外国人结婚是时髦,当时笔者也是“翩翩浊世一公子”,但不得不服:白发不如黑发,黑发不如黄发,一声感叹斜阳里:“华籍美人嫁给美籍华人。”现在,婚姻不是隐私,报纸中缝广告说得最直爽:“婚否不论,户籍不限”,关键目标:“事业有成”。事业有成是精英。他们往往是外地闯荡上海滩的英雄。(大伟)

哈哈哈,江叔叔也是说上海话的,他也是没有文化的表现?哈哈哈!

悲伤的梦

他“老人家”不好好养老,到处插手现任领导的职权范围,动辄搞垂帘听政干吗呀,杨/佳的事就是他一手操作的,别人没这个能力。

《新民晚报社区版》

鼎发代号:31-1145 国内刊号:CN31-0062 国际标准刊号: 邮发代号:03-081 刊期:周报 语言:中文 版式:4开24版 出版日:周3 出版地:中国大陆 出版发行单位:上海家庭报社

鼎发代号:31-1145 国内刊号:CN31-0062 国际标准刊号: 邮发代号:03-081 刊期:周报 语言:中文 版式:4开24版 出版日:周3 出版地:中国大陆 出版发行单位:上海家庭报社

新民晚报社区版

2007年11月15日 13:48:00

《新民晚报社区版》是上海第一张获得国家新闻出版总署批准的社区报。

城市社区建设,已成为上海国际大都市发展中的重要组成部分。近年来,各种类型的居住社区遍布浦江两岸。

上海这座特大型的国际大都市,为进入国际分众传播时代,创办社区报提供了条件和基础。在上海,虽有全市性的大报,但因为区级人口的读者支持,区域服务信息市场的需求,使社区报有其独特生存空间。

文汇新民联合报业集团所属的新民晚报党委从2005年以来,把发掘社区报道资源列为每年宣传报道工作的重点,力求探索一种特大型国际城市办社区报的新模式。

从2006年6月开始,文汇新民联合报业集团通过对集团内现有的报刊资源的整合,以优势报业品牌带动相同定位的子报共同发展,寻求报业发展新的增长点。

2006年10月18日经国家新闻出版总署批准,将文汇新民联合报业集团原有的《上海家庭报》更名为《新民晚报社区版》。

2007年3月2日《新民晚报社区版》正式创刊,第一张出版的报纸是《新民晚报社区版?闵行新闻》。目前,以初步构成《闵行新闻》、《上海家庭周刊》、《杨浦资讯》、《徐汇资讯》、《浦东资讯》等5个分众传播版块,总发行量为38万份。她依托新民晚报的品牌优势,开拓社区分众传播的新渠道,摸索全新的报业连锁形态,贴近社区生活、传递社区资讯、服务社区百姓、推进社区建设。同时也为商家提供一个极具有吸引力的新概念传播平台。

2007年11月15日 13:48:00

《新民晚报社区版》是上海第一张获得国家新闻出版总署批准的社区报。

城市社区建设,已成为上海国际大都市发展中的重要组成部分。近年来,各种类型的居住社区遍布浦江两岸。

上海这座特大型的国际大都市,为进入国际分众传播时代,创办社区报提供了条件和基础。在上海,虽有全市性的大报,但因为区级人口的读者支持,区域服务信息市场的需求,使社区报有其独特生存空间。

文汇新民联合报业集团所属的新民晚报党委从2005年以来,把发掘社区报道资源列为每年宣传报道工作的重点,力求探索一种特大型国际城市办社区报的新模式。

从2006年6月开始,文汇新民联合报业集团通过对集团内现有的报刊资源的整合,以优势报业品牌带动相同定位的子报共同发展,寻求报业发展新的增长点。

2006年10月18日经国家新闻出版总署批准,将文汇新民联合报业集团原有的《上海家庭报》更名为《新民晚报社区版》。

2007年3月2日《新民晚报社区版》正式创刊,第一张出版的报纸是《新民晚报社区版?闵行新闻》。目前,以初步构成《闵行新闻》、《上海家庭周刊》、《杨浦资讯》、《徐汇资讯》、《浦东资讯》等5个分众传播版块,总发行量为38万份。她依托新民晚报的品牌优势,开拓社区分众传播的新渠道,摸索全新的报业连锁形态,贴近社区生活、传递社区资讯、服务社区百姓、推进社区建设。同时也为商家提供一个极具有吸引力的新概念传播平台。

上海日记之⒀——顾龙(人物) 分类:我的日记

2007.7.27 10:35 作者:海鱼110 | 评论:1 | 阅读:967

昨天下午,为社区版的事,我采访了新民晚报资深记者,现任新民晚报社区版主编的顾龙同志。

顾龙,50岁上下,北方汉子体魄,在新民晚报摸爬滚打了几十年,经历过包括丁法章在内的数任新民掌门人。曾随丁法章一起出访过欧洲、美国,以及我国的台湾等地,对全球都市报的现状,以及我国都市报的发展和创新颇有研究。

他曾在新民晚报经济部、社会部、政法部等部门当过主任,应该说是新民通。他现在的职务是新民晚报编委、评论部主任、社区版主编,职称为高级记者。

顾龙一见到我,就热情地打招呼,因为总编办主任事先介绍过,他一见我就说:“你们大江晚报,我熟悉,我和你们顾总编关系很好的!”

一句关系很好,拉近了我们的距离。就在我要采访他关于新民晚报社区版的具体运作方式时,恰巧辽沈晚报的一位副总编也来到他这里,了解社区版的情况。显然,各地媒体对社区版的创办都在寻找最佳方式。

顾龙一副莽汉模样,说起话来却是学者语气。他说,我国从2003年实行报刊整顿之后,各地的县区报大都转入地下,都被冠以“内部交流”的名称。这给主流媒体创办社区版或县区版提供了机遇。

上海现有19个区县,目前新民晚报已经拿下了四个区创办了社区版。刊号从何而来?他们将原来文新报业集团下的上海家庭报刊号拿来,经国家新闻出版暑于2006年10月18日正式批复,将那张报纸改成“新民晚报社区版”。生活报原来是周刊,现在他们将它改为周四刊,因为他们已在四个区创办了社区版,下一步他们正在申请改为周七刊,因为新民社区版必须扩张到每天都有。

07年3月2日,新民社区版第一张报纸正式面市,叫“新民晚报社区版·闵行新闻”。随后的几个月内,他们不断攻关,又先后创办了“新民晚报社区版·杨浦资讯”、“新民晚报社区版·徐汇资讯”以及“新民晚报社区版·曲阳社区”专版。不同的社区版,有着不同的运作方式,他都一一做了介绍。

我惊叹于他们的两点:一是集团交代给他们的任务居然是这样的:基本上维持不亏损地运作。也就是说,出这么多的社区版,每期社区版发行都在7万份左右(闵行新闻居然超过10万份),他们竟然不会亏损一分钱,并且他们都做到了。二是,做四个区的社区版,新民晚报派给他的只有一个主编助理,也只有5年的工作经历,另外临时招了两个大学生。四个人,做四个社区版,发行量那么大,还不亏损。真是好样的!

顾龙很“狡猾”。他说,我这也是在摸着石头过河,咱都是一家人(天下晚报是一家),关起门来说不要紧的,但前不久中国记者杂志约他写一篇经验介绍,2000字都行。他说,咱哪能拿到桌面上说啊,咱到现在不还是在摸索吗!

采访完回到办公室,突然又接到顾龙一个电话:“你快到我这里来一下,有你的东西!”。我下去一看,可不是吗?我将采访包和新民发给我的防暑降温慰问品丢他那里了。

2007.7.27 10:35 作者:海鱼110 | 评论:1 | 阅读:967

昨天下午,为社区版的事,我采访了新民晚报资深记者,现任新民晚报社区版主编的顾龙同志。

顾龙,50岁上下,北方汉子体魄,在新民晚报摸爬滚打了几十年,经历过包括丁法章在内的数任新民掌门人。曾随丁法章一起出访过欧洲、美国,以及我国的台湾等地,对全球都市报的现状,以及我国都市报的发展和创新颇有研究。

他曾在新民晚报经济部、社会部、政法部等部门当过主任,应该说是新民通。他现在的职务是新民晚报编委、评论部主任、社区版主编,职称为高级记者。

顾龙一见到我,就热情地打招呼,因为总编办主任事先介绍过,他一见我就说:“你们大江晚报,我熟悉,我和你们顾总编关系很好的!”

一句关系很好,拉近了我们的距离。就在我要采访他关于新民晚报社区版的具体运作方式时,恰巧辽沈晚报的一位副总编也来到他这里,了解社区版的情况。显然,各地媒体对社区版的创办都在寻找最佳方式。

顾龙一副莽汉模样,说起话来却是学者语气。他说,我国从2003年实行报刊整顿之后,各地的县区报大都转入地下,都被冠以“内部交流”的名称。这给主流媒体创办社区版或县区版提供了机遇。

上海现有19个区县,目前新民晚报已经拿下了四个区创办了社区版。刊号从何而来?他们将原来文新报业集团下的上海家庭报刊号拿来,经国家新闻出版暑于2006年10月18日正式批复,将那张报纸改成“新民晚报社区版”。生活报原来是周刊,现在他们将它改为周四刊,因为他们已在四个区创办了社区版,下一步他们正在申请改为周七刊,因为新民社区版必须扩张到每天都有。

07年3月2日,新民社区版第一张报纸正式面市,叫“新民晚报社区版·闵行新闻”。随后的几个月内,他们不断攻关,又先后创办了“新民晚报社区版·杨浦资讯”、“新民晚报社区版·徐汇资讯”以及“新民晚报社区版·曲阳社区”专版。不同的社区版,有着不同的运作方式,他都一一做了介绍。

我惊叹于他们的两点:一是集团交代给他们的任务居然是这样的:基本上维持不亏损地运作。也就是说,出这么多的社区版,每期社区版发行都在7万份左右(闵行新闻居然超过10万份),他们竟然不会亏损一分钱,并且他们都做到了。二是,做四个区的社区版,新民晚报派给他的只有一个主编助理,也只有5年的工作经历,另外临时招了两个大学生。四个人,做四个社区版,发行量那么大,还不亏损。真是好样的!

顾龙很“狡猾”。他说,我这也是在摸着石头过河,咱都是一家人(天下晚报是一家),关起门来说不要紧的,但前不久中国记者杂志约他写一篇经验介绍,2000字都行。他说,咱哪能拿到桌面上说啊,咱到现在不还是在摸索吗!

采访完回到办公室,突然又接到顾龙一个电话:“你快到我这里来一下,有你的东西!”。我下去一看,可不是吗?我将采访包和新民发给我的防暑降温慰问品丢他那里了。

关于作者李大伟的资料,好像蛮小宝的样子

李大伟:一个不折不扣的市井之徒,长期混迹于生意场上,到十六铺进过蔬菜、同济大学门口卖过西瓜、泰山底下开过饭店、路过枣庄贩过香烟“大金丝”、到山东卖上海服装、到上海卖陈年白酒、到浙江慈溪将阴谋兑换成“阳谋”(美其名曰:策划公关经理),基本上都是徜徉于街头巷尾的买卖,与下层社会沆瀣一气。生意之外,还恋文成癖,在《新民晚报》上写散文随笔,在《新闻晨报》上写经济随笔,野路子门派,喜笑怒骂,自成一格。自云:“就像我的为人,狗头摸摸、羊头摸摸,东一榔头、西一棒头。喜欢什么干什么,因为喜欢,所以生动。”

图书简介:本书是《上海市井》作者李大伟的又一本随笔集,主要收录作者在《新闻晨报》和《新民晚报》专栏发表过的经济类随笔。

本书分为“生意”、“眼光”、“门槛”、“安身”四辑。文章以经济学的眼光剖析生活中的常见案例,把利润、价值、垄断、投资、成本等经济学术语和日常生活联系起来,把经济学做到学以致用。本书延续作者特有的幽默调侃文风,让人读来忍俊不禁,同时阐述经济学道理,让人颇受启发。

文章于细微处体现出上海人骨子里的精打细算的本性,一些上海俚语的夹杂使用,使本书具有比较浓郁的上海文化气息。

好玩,解放日报也加盟炒作游戏了

http://www.jfdaily.com/isd/sh_59740/ishidai112805/200902/t20090206_528711.htm

说上海话=没文化?

www.jfdaily.com 2009-02-06 09:19 稿件来源:I时代

沪上某媒体在2月4日刊发的一篇文章中写道“说上海话是没有文化的表现”,这句话让申城昨天各大论坛都炸开了锅。新上海人和上海人各执己见,展开了一场针锋相对的大辩论。据悉,该报今天将发表《致读者》,就此事作出解释。 记者 周 慧

一篇有争议的文章

2月4日,沪上一家日报的“闲话”版的“带侬兜上海”专栏刊登了一篇名为《新英雄闯荡上海滩,不限户籍个个精英》的文章。这篇文章节选自上海文化出版社2006年出版的《上海市井》一书。作者李先生在文中谈了个人对新上海人和上海人的认识。其中提到,“到浦东,尤其是陆家嘴,都说普通话,说上海话是没有文化的表现。”“买浦东房产,尤其好楼盘,外地人半数以上”等观点,这些调侃的说法让一些上海人觉得情感受到伤害,一场关于上海话和上海文化的争论就此展开。

两大对立阵营形成

很快,在申城两个知名论坛形成了两大阵营。以上海本地人为主的宽带山上,处处充满了口诛笔伐,网友普遍认为自己受到了感情伤害,并迅速行动起来,要求该媒体表达歉意。该论坛中,最有代表性的一篇帖子为转自另一论坛的《这样的记者,这样的文章,值得思考》,该帖写道,“侮辱某个人固然可以,但是侮辱一个城市,侮辱一个方言,是否可以?”“如果你可以侮辱上海话,那是不是上海人可以侮辱你的城市,你的方言?”,另一篇题为《沉痛悼念正在逝去的上海文明》的帖子则写道:“海派文化是海纳百川,但其根本前提是主体为海……不是喧宾夺主、鸠占鹊巢,在享受本地良好福利,挤压当地人生存空间的同时,对当地的人、物、文化等各方面进行驱赶和排斥。”

而在另一个以新上海人居多的天涯上海版上,多数人则认为“并未看出此文侮辱了上海同胞,只是部分人的敏感。”对于上海网友的反应,他们认为“上海人民把自己看得太高了,凌人的气势随处可见。”“这是一种沟通方式,一种普遍的沟通方式而已。”还有人尖锐地说:“判断一个城市的繁荣程度就是看不说方言的多少,如果说方言盛行上海,那上海和东北西北有什么区别?”

不妨一笑而过

对于一些网友的激进言辞和反应,上海大学社会学教授顾骏觉得没有必要,大可“一笑而过”。

顾骏认为文章有些提法确实有些不妥。“没有文化”这样的说法大多在吵架的时候才会出现,具有一定的侮辱性,不适合面对公众使用。他说,语言是日常生活的交际手段,用语言来评判使用者是否有文化有失公允。此外,他表示,今天的上海话也不是所谓的本地话,而是各地移民来上海后“杂交”的一种新语言,本地的上海人其实不过是早一辈的“新上海人”,双方没必要非拿“上海”说事,更不必把个人层面的事上升到城市的角度来争论。无论是上海人还是新上海人都该怀有一颗体谅他人的心。

“我没有歧视上海话”

记者了解到,作者李先生也是个上海人,他毕业于上海师范大学中文系,是上海作家协会会员。当过教师,做过记者,现经商,涉足旅游、茶馆、教育、地产等领域。

几经周折,李先生昨天接受了记者的采访。对于这篇文章,他坦言是自己所写书中的一段,不过编辑在录用的时候并没有跟他商量过。他解释,自己这段话想表达的意思是,上海已经成为国际化的上海,特别是像浦东陆家嘴这样的地方,国际化程度最高,讲上海话会让人产生没文化的感觉。

“看过我这本书的人肯定不会认为我在嘲笑上海话,讽刺上海人!”李先生说,自己就是上海人,常说的就是上海话,怎么可能歧视上海话,歧视上海人呢?这本书是用调侃的语气写就的生活小品,反映的是草根人物的生活。“开玩笑的胸襟应该有。”

与此同时,记者从刊登此文的媒体获悉,今天,他们将在相同版面刊登《致读者》,为这篇文章给读者造成的误会作出解释,并承认编辑有一定的失误。

http://www.jfdaily.com/isd/sh_59740/ishidai112805/200902/t20090206_528711.htm

说上海话=没文化?

www.jfdaily.com 2009-02-06 09:19 稿件来源:I时代

沪上某媒体在2月4日刊发的一篇文章中写道“说上海话是没有文化的表现”,这句话让申城昨天各大论坛都炸开了锅。新上海人和上海人各执己见,展开了一场针锋相对的大辩论。据悉,该报今天将发表《致读者》,就此事作出解释。 记者 周 慧

一篇有争议的文章

2月4日,沪上一家日报的“闲话”版的“带侬兜上海”专栏刊登了一篇名为《新英雄闯荡上海滩,不限户籍个个精英》的文章。这篇文章节选自上海文化出版社2006年出版的《上海市井》一书。作者李先生在文中谈了个人对新上海人和上海人的认识。其中提到,“到浦东,尤其是陆家嘴,都说普通话,说上海话是没有文化的表现。”“买浦东房产,尤其好楼盘,外地人半数以上”等观点,这些调侃的说法让一些上海人觉得情感受到伤害,一场关于上海话和上海文化的争论就此展开。

两大对立阵营形成

很快,在申城两个知名论坛形成了两大阵营。以上海本地人为主的宽带山上,处处充满了口诛笔伐,网友普遍认为自己受到了感情伤害,并迅速行动起来,要求该媒体表达歉意。该论坛中,最有代表性的一篇帖子为转自另一论坛的《这样的记者,这样的文章,值得思考》,该帖写道,“侮辱某个人固然可以,但是侮辱一个城市,侮辱一个方言,是否可以?”“如果你可以侮辱上海话,那是不是上海人可以侮辱你的城市,你的方言?”,另一篇题为《沉痛悼念正在逝去的上海文明》的帖子则写道:“海派文化是海纳百川,但其根本前提是主体为海……不是喧宾夺主、鸠占鹊巢,在享受本地良好福利,挤压当地人生存空间的同时,对当地的人、物、文化等各方面进行驱赶和排斥。”

而在另一个以新上海人居多的天涯上海版上,多数人则认为“并未看出此文侮辱了上海同胞,只是部分人的敏感。”对于上海网友的反应,他们认为“上海人民把自己看得太高了,凌人的气势随处可见。”“这是一种沟通方式,一种普遍的沟通方式而已。”还有人尖锐地说:“判断一个城市的繁荣程度就是看不说方言的多少,如果说方言盛行上海,那上海和东北西北有什么区别?”

不妨一笑而过

对于一些网友的激进言辞和反应,上海大学社会学教授顾骏觉得没有必要,大可“一笑而过”。

顾骏认为文章有些提法确实有些不妥。“没有文化”这样的说法大多在吵架的时候才会出现,具有一定的侮辱性,不适合面对公众使用。他说,语言是日常生活的交际手段,用语言来评判使用者是否有文化有失公允。此外,他表示,今天的上海话也不是所谓的本地话,而是各地移民来上海后“杂交”的一种新语言,本地的上海人其实不过是早一辈的“新上海人”,双方没必要非拿“上海”说事,更不必把个人层面的事上升到城市的角度来争论。无论是上海人还是新上海人都该怀有一颗体谅他人的心。

“我没有歧视上海话”

记者了解到,作者李先生也是个上海人,他毕业于上海师范大学中文系,是上海作家协会会员。当过教师,做过记者,现经商,涉足旅游、茶馆、教育、地产等领域。

几经周折,李先生昨天接受了记者的采访。对于这篇文章,他坦言是自己所写书中的一段,不过编辑在录用的时候并没有跟他商量过。他解释,自己这段话想表达的意思是,上海已经成为国际化的上海,特别是像浦东陆家嘴这样的地方,国际化程度最高,讲上海话会让人产生没文化的感觉。

“看过我这本书的人肯定不会认为我在嘲笑上海话,讽刺上海人!”李先生说,自己就是上海人,常说的就是上海话,怎么可能歧视上海话,歧视上海人呢?这本书是用调侃的语气写就的生活小品,反映的是草根人物的生活。“开玩笑的胸襟应该有。”

与此同时,记者从刊登此文的媒体获悉,今天,他们将在相同版面刊登《致读者》,为这篇文章给读者造成的误会作出解释,并承认编辑有一定的失误。

狗日的那官员

对上海作者上海编辑在学说上海话的专栏侮辱上海事件解读

宝货

首先说明几个事实,这次侮辱上海的事件,作者李大伟是实打实的上海男人,刊发该篇文字的编辑也是实打实的上海女人,出版《上海市井》的上海文化出版社也是实打实的上海出版社,发行新民晚报社区版的报社也是实打实的上海报社,宽带山上的tf也是实打实的上海网友,篱笆天涯上海热线新民网等网站的编辑绝大多数也是实打实的上海市民。

澄清几个研读侮辱上海事件的要点:

1、新民晚报社区版并不是“新民晚报”的社区版,而是一份被新民晚报购买刊号原来叫做上海家庭报的独立编辑发行的社区小报。

新民晚报这次真的很冤枉,这次出事的报纸,其实就是以前的上海家庭报,跟新民晚报没有什么关系,所谓的新民晚报的社区版,更准确的提法应该叫做跟新民晚报分开发行的一份独立编辑和发行的“新民晚报社区版”,这份报纸的性质其实类似于以前解放日报系的“申江服务导报”或者文新报系的“上海星期三”,跟我们上海市民喜闻乐见的新民晚报是完全不同的两份报纸,有些不是上海不看这份新民晚报社区版报纸的朋友,把这次事件误解为在“新民晚报”的社区版刊登出来侮辱上海人和上海话,其实是一次误读,不过也活该,谁让新民晚报要买人家上海家庭报的报刊号搞什么社区发行,咎由自取。

2、“新民晚报社区版”浦东版的发行对象不仅仅是说上海话的上海本地居民

这份所谓的“社区报”其实分4个还是5个独立编辑和发行的社区分部,刊发这篇文章的是浦东版分部,发行范围和对象就是那些在地铁经常出入的浦东居民,而浦东居民的组成其实老上海都知道,真正的上海人可能真的还不到30%,绝大多数是支援上海建设的外地人和外国人,迎合这些非上海人欣赏口味的社区小报。狭义范围的上海人就是1993年没开发浦东之前的上海城市居民,我记得当时是十个区九个县吧,浦东以前靠近黄浦江的地方算杨浦、黄埔和南市,基本上就是现在的浦东南路和浦东大道沿线,更狭义的上海人其实是以前的黄浦区、静安区的全区范围,卢湾区(徐家汇路以北)、南市区(陆家浜路以北)、徐汇区(徐家汇以东、以北)、虹口区(四川北路沿线)、闸北区(老北站附近)、杨浦区(五角场附近和提篮桥附近)、长宁区(曹家渡附近)、普陀区(中山公园附近)生活、工作和居住的上海人,而这些狭义或者更狭义的上海人,衡量他们的标准不是会不会说上海话,而是他们是不是认同上海市民的价值取向,上海是一个方言城市移民城市,邻舍隔壁南腔北调的宁波阿娘苏州爷叔扬州娘姨都是狭义或者更狭义范围的上海人,反倒是真正的上海本地人在上海这个城市一直被认为只不过是农民伯伯,因为上海是一个城市,只有在这个城市生活和工作的城市居民,才能被认同为上海人,其他的,只是外地人,同样的道理,二战时期的犹太难民在虹口可以开面包铺,一战以后的日本妓女可以到虹口接客卖淫,嗯,还有白俄贵族来开罗宋汤小铺和卖淫的呢,这些都是上海人,不能因为他们不说上海话就说他们不是上海人。为了防止别人说我歧视,其实呢,以前上海所以被称为冒险家的乐园,就因为哈同这样的洋瘪三到了上海就通过自己的努力成为了亿万富翁,哈同这样的人,当然也是上海人,尽管在国外混得很惨。

3、文章到底是在教学上海话还是侮辱上海人

这次事件,应该说编辑、作者和报社的做法都是存在一定问题,作者文风轻佻也不是一天两天了,而且这种文风在正统的新民晚报上也一直开专栏写作,就跟前几年蔡噶亮在上海文广系统的报纸杂志电视广播红极一时类似,这种龌龊来兮的贼腔,偏偏就会被趣味不高的编辑认为是符合喜闻乐见的大众文化,低俗化倾向在上海媒体界走红不是一天两天的事情了,尽管后来在上级宣传部门的责令下,好男儿跟蔡噶亮们才收敛一些,可是,时不时总会有这么些个小丑出来招摇过市,李大伟这篇文章最大的问题其实不是出在上海话上海人,而是作为一个房地产的吹鼓手,他赤裸裸地用文字来献媚那些买了浦东最好房子出入浦东高楼大厦的“成功人士”,这种脏,恰恰被那些个来自名牌大学(复旦的前身是旧上海滩非常出名的“野鸡”大学,也就是办学质量低下出卖文凭为主的大学)的名牌编辑看中,不但不觉得这种文章在侮辱上海话、侮辱上海人、侮辱上海这个城市、侮辱在上海这个城市生活的讲上海话的上海市民,还误以为是宣传成功人士的绝妙好作,于是,在没有征得原创者李大伟的同意下,就剪刀手一下,出了这档子事,真的可算是现时报,咎由自取。

好了,先说到这里。

2009.2.7写在李大伟的六艺茶馆即将被kds土匪砸掉之前

宝货

首先说明几个事实,这次侮辱上海的事件,作者李大伟是实打实的上海男人,刊发该篇文字的编辑也是实打实的上海女人,出版《上海市井》的上海文化出版社也是实打实的上海出版社,发行新民晚报社区版的报社也是实打实的上海报社,宽带山上的tf也是实打实的上海网友,篱笆天涯上海热线新民网等网站的编辑绝大多数也是实打实的上海市民。

澄清几个研读侮辱上海事件的要点:

1、新民晚报社区版并不是“新民晚报”的社区版,而是一份被新民晚报购买刊号原来叫做上海家庭报的独立编辑发行的社区小报。

新民晚报这次真的很冤枉,这次出事的报纸,其实就是以前的上海家庭报,跟新民晚报没有什么关系,所谓的新民晚报的社区版,更准确的提法应该叫做跟新民晚报分开发行的一份独立编辑和发行的“新民晚报社区版”,这份报纸的性质其实类似于以前解放日报系的“申江服务导报”或者文新报系的“上海星期三”,跟我们上海市民喜闻乐见的新民晚报是完全不同的两份报纸,有些不是上海不看这份新民晚报社区版报纸的朋友,把这次事件误解为在“新民晚报”的社区版刊登出来侮辱上海人和上海话,其实是一次误读,不过也活该,谁让新民晚报要买人家上海家庭报的报刊号搞什么社区发行,咎由自取。

2、“新民晚报社区版”浦东版的发行对象不仅仅是说上海话的上海本地居民

这份所谓的“社区报”其实分4个还是5个独立编辑和发行的社区分部,刊发这篇文章的是浦东版分部,发行范围和对象就是那些在地铁经常出入的浦东居民,而浦东居民的组成其实老上海都知道,真正的上海人可能真的还不到30%,绝大多数是支援上海建设的外地人和外国人,迎合这些非上海人欣赏口味的社区小报。狭义范围的上海人就是1993年没开发浦东之前的上海城市居民,我记得当时是十个区九个县吧,浦东以前靠近黄浦江的地方算杨浦、黄埔和南市,基本上就是现在的浦东南路和浦东大道沿线,更狭义的上海人其实是以前的黄浦区、静安区的全区范围,卢湾区(徐家汇路以北)、南市区(陆家浜路以北)、徐汇区(徐家汇以东、以北)、虹口区(四川北路沿线)、闸北区(老北站附近)、杨浦区(五角场附近和提篮桥附近)、长宁区(曹家渡附近)、普陀区(中山公园附近)生活、工作和居住的上海人,而这些狭义或者更狭义的上海人,衡量他们的标准不是会不会说上海话,而是他们是不是认同上海市民的价值取向,上海是一个方言城市移民城市,邻舍隔壁南腔北调的宁波阿娘苏州爷叔扬州娘姨都是狭义或者更狭义范围的上海人,反倒是真正的上海本地人在上海这个城市一直被认为只不过是农民伯伯,因为上海是一个城市,只有在这个城市生活和工作的城市居民,才能被认同为上海人,其他的,只是外地人,同样的道理,二战时期的犹太难民在虹口可以开面包铺,一战以后的日本妓女可以到虹口接客卖淫,嗯,还有白俄贵族来开罗宋汤小铺和卖淫的呢,这些都是上海人,不能因为他们不说上海话就说他们不是上海人。为了防止别人说我歧视,其实呢,以前上海所以被称为冒险家的乐园,就因为哈同这样的洋瘪三到了上海就通过自己的努力成为了亿万富翁,哈同这样的人,当然也是上海人,尽管在国外混得很惨。

3、文章到底是在教学上海话还是侮辱上海人

这次事件,应该说编辑、作者和报社的做法都是存在一定问题,作者文风轻佻也不是一天两天了,而且这种文风在正统的新民晚报上也一直开专栏写作,就跟前几年蔡噶亮在上海文广系统的报纸杂志电视广播红极一时类似,这种龌龊来兮的贼腔,偏偏就会被趣味不高的编辑认为是符合喜闻乐见的大众文化,低俗化倾向在上海媒体界走红不是一天两天的事情了,尽管后来在上级宣传部门的责令下,好男儿跟蔡噶亮们才收敛一些,可是,时不时总会有这么些个小丑出来招摇过市,李大伟这篇文章最大的问题其实不是出在上海话上海人,而是作为一个房地产的吹鼓手,他赤裸裸地用文字来献媚那些买了浦东最好房子出入浦东高楼大厦的“成功人士”,这种脏,恰恰被那些个来自名牌大学(复旦的前身是旧上海滩非常出名的“野鸡”大学,也就是办学质量低下出卖文凭为主的大学)的名牌编辑看中,不但不觉得这种文章在侮辱上海话、侮辱上海人、侮辱上海这个城市、侮辱在上海这个城市生活的讲上海话的上海市民,还误以为是宣传成功人士的绝妙好作,于是,在没有征得原创者李大伟的同意下,就剪刀手一下,出了这档子事,真的可算是现时报,咎由自取。

好了,先说到这里。

2009.2.7写在李大伟的六艺茶馆即将被kds土匪砸掉之前