来源:中德文化网

柏林汉堡火车站当代艺术博物馆的一个展厅,图片:Berndt Kühler

2013年6月

来源:中德文化网

魅力在何处?感动从何来?

文:汉诺•劳特贝格

《时代》文艺副刊编辑,汉堡

译:李双志

理查德·朗(Richard Long),《柏林圈》(Berlin Circle)在柏林的汉堡火车站当代艺术博物馆展出,2011年,图片来自flickr:Rosemary, CC BY 2.0

在所有的画作、雕塑和装置艺术品中,百分之九十都一文不值,这一数字许多人都说到过。在先前的时代,情况也并无大多差别,只是那时的艺术家较少,艺术作品因而也少,所以,在当今的时代,挑选就比以前更为重要。但是该如何挑选呢?观赏者应怎样来衡量艺术的价值呢?他该选择什么样的方法呢?

观赏者首先要做到的是,坦然面对他在艺术中遭遇的东西。他要能信任自己的语感、节奏感,同样也要信任可称之为艺术感的直觉。这样的感觉也许不会表现得特别鲜明,也不一定要表现得很鲜明。没有人天生就具备某种深刻的艺术感,艺术感总是后天逐渐发展出来的。这恰恰也是辨认一件优秀的艺术作品的一个出发点:好艺术会指引观赏者的品味,激发人们的艺术感,在最理想的情况下甚至会加强艺术感。

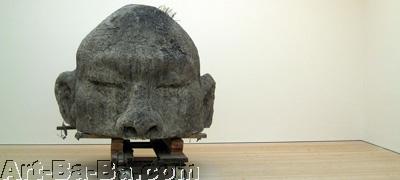

大量的艺术品似乎都不再关照观赏者。它们至多不过是过于冷冰冰的象征物,不会让人有任何感觉,所有的感性品质都已经被屏蔽掉了。除了这样感情匮乏的表达形式之外,在当代艺术中还有一种由于过度丰富而造成的缺陷:情感满溢的画作和雕塑让观赏者很难在面对饱胀的激情时还能产生自己的感受。表现野蛮就必须野蛮,表现血就必须血腥,表现死亡就必须死气沉沉,这样的原则造就了一种不断重复的艺术。它既是迷人的又是毫无魅力的,它想通过外表的喧哗来制造一种深入内心的共鸣,但是在观赏者心中激起的也许除了一点点恶心和恐惧就再没什么别的了。感情不能强求,没有人能把感情描绘出来,没有人能把情感雕刻出来。好的艺术不会下达要悲伤的命令,不会指挥人快乐,那样做只会让观赏者感到情感上的负担和完成任务的压力。他会认为,现在必须立刻无条件地产生非常沉重的感觉,而这种感觉完全不是来自他的内心。

好的艺术不会为观赏者提供一种设定好的感受。它会允许观赏者踏入没有限定规则的情感地界。

艺术必须构建一种期待

所以即使是美,也从来不是大多数人所认为的那样,是伟大的和谐和完美。艺术必须构建一种期待,却不会马上满足这一期待。如果失去了解谜、思考和拒绝的快感,艺术带来的喜悦会迅速衰竭,留下的只是冲淡了的神秘主义或者隐晦的私人神话。但是好的艺术提供的是另外的东西:它在观赏者心中激起了如此需求:不仅仅要去感受,也要去理解。

一幅画不是词典的条目,一件雕塑也不是实用读物或者一种严格遵循理性来解释世界的形式。如果艺术开始提供清晰而有约束力的答案,那么它就不再是艺术了。但是这并不意味着反过来便是对的,不是说它应该逃脱所有问题。有的艺术家是这么来看的:他们认为必须尽可能制造出莫名其妙、模糊不清的东西,他们逃到了抽象形式的清寒高处,或者布下魔幻象征主义的迷网。但是对于一个艺术家来说,重要的不是表现出像他们喜欢宣称的那样尽可能多的“影响和延续性”,对平衡的把握其实重要得多。一件艺术品只有在一个规则体系下,开拓出自己的规则,才能被人理解。它必须是可以接近的,又不能过于浅显直白。

一种敢于多样化又追求一致性的理想化的艺术,已经在18世纪的英国得到了集中培育。当时,恪守规则的形式和毫无规则的形式被看做同样无趣,可以在适应与偏离之间游刃有余的轻盈游戏更具魅力,也就是类似于如此一个民主社会的原则:它以平等为主导,并且只有在平等中才允许出现不平等。今天的艺术往往处于一种特殊情况,而当时的艺术家既比现在轻松又比现在艰难:他们开始于平常,又稍稍转向了不寻常,他们寻找为人熟悉之物,从中挖掘特殊。观赏者可以理解他们,但在这理解中又越发感到诧异。

视觉消耗和观赏者承受力之间的关系是否恰当?

观赏者和艺术品之间的关系往往是给与拿的关系。只有投入了关注的人,付出耐心,献出时间的人才能变得富有:他会获得画面和故事,他的想象力会得到加强,感受力会增长。不过消耗和承受之间的关系必须恰当。这一点也可以用以检验好艺术。一件作品用什么来抵偿观赏者付出的努力?大肆摆弄的姿态和物质上的铺张承诺了什么样的回报?当然不能把艺术硬塞入支出-收益的模板,但是一部800页的长篇小说,理所当然必须比一本粗制滥造的150页的中篇小说有更多的内容。规模越大,变得乏味的危险就越大。

好的艺术邀人进入作品的背后,它希望打开几扇小门,引人进入更深的、有内容的讨论。它想开启未知的经验领域,或者为寻常的主题提供非同寻常的解读方式。好的艺术要求实现更多的东西。它牢牢吸引住观赏者,增强他的好奇心,推动他再次回来,再度观看,持续观看。不少人会径直走过他们认识的一幅画,声称他们已经看过了。但是一幅好的画不会在第一次接触的时候就让人看个够。正相反,它会在重逢时显出魅力。其中一个原因是,观赏者永远不知道,在再度观看的过程中,观看本身是不是已经发生了变化。

什么是好的艺术?——一个还原到人的问题

中央美术学院美术馆研究员、批评家、策展人,

2013年威尼斯双年展中国馆策展人

要想在今天回答这个问题可谓是难上加难。不是说我们不能给出答案,而是当我们给出一个回答的时候,另一个答复又迅速出现,肆虐地反对着前一个。

首先,“什么是艺术”的问题已经被颠覆,迄今无法获得共同理解的“艺术”定义,那么在回答“什么是好的艺术”的时候就必然是歧义横生、百辩难清。

但是,另一方面,被称作“艺术”的物品、行为、活动又满世界地到处出现,被称作“艺术”的展览不断举行,收藏各种被称作“艺术”的物品的美术馆、收藏家绵绵不绝。“艺术”俨然是一种行业、一种创造数字价值的活动,不断兴盛和发展,但同时关于它的矛盾与冲突的定义日复一日地重复着——不是我们关于艺术的知识太少,而是太多!

这是一个没有节制、过度耗尽我们的知识限度的时代。也许是因为信息获取的便捷、交通运输的高效率,世界范围内的艺术已经越来越趋同。这是艺术的共同性时代的来临吗?对于艺术,我们是把它作为文化的表现?还是作为一种经济行业的运转?如果我们不加分辨地认同,并在事实上促进着后者的蔓延,则意味着“艺术”彻底被悬浮起来,而不再有实际的意义。

然而,我们整体的社会又需要一种名为“艺术”的东西,应该说这是这个社会需要的另一个维度的艺术。它只是在目前的情况下处在被责备、被怀疑、被否认的境地中,即名为“艺术”已经成为一种当代社会的积极表达手段和方式,它存在的前提是意义,它存在的方式是无所不及、自由任意。因为它首先重视意义,所以受到质疑,被看作超越“艺术”的边界,做了非艺术的事情;第二,它无所顾忌地使用媒介和手段,无论怎样看,都不像“艺术”,所以也遭遇了怀疑。这两种处境成为当下质疑艺术的理由,也成为艺术被当作难题的两个借口。

其实在今天,并非事情不明了,也不是仅仅需要所谓的专业人士来评判艺术,而是整个社会的公共意识都需要认同艺术是一种被重新认识的意见表达手段,有了这样的一个共识才可能来判断在艺术的方式下,哪些“艺术”具有意义,而判断的前提不再是任何媒介与方法的局限性。或者说,名为“艺术”是一种精神力量和言说表现的方式。在此时,艺术首先是与人的存在价值有关,与作为执行艺术的人的精神追求有关。为什么?因为这是一个正在被全球化裹挟的时代,众多的社会现实课题与问题是需要共同的人类社会解决与回应的,即:作为社会共同体的世界是一个重新被塑造的世界,这是每一个不同地域的人都无法逃离的现实。在这样的前提下,艺术给了我们最大的便利和可能去诉说、去解读、去提出、去隐喻、去象征、去直面、去创造这个世界及其问题。此时的艺术不是逃离人的存在意义的艺术,也不是追逐市场数字利益的艺术,而是关切自身与世界关联的艺术。它可以悲愤有加,也可以倾注身心的执着,更可以是喃喃自语、面对世界做自我的陈述;但有一点,它绝不是趋媚时尚,也非迎合浮华或利益,更非遮蔽自由的精神。它可以形而上地研究世界,但不是形而下地投机于利益;艺术之所以名为艺术,全在于它尚是这个世界有所精神意义的人类表现之一,人类的潜意识里尚没有放弃最后的理想主义的一个保留地。

因此,我们今天谈艺术、做真正的艺术,首先是要敬尊做艺术的人,他们的存在是这个世界的一种意义。没有对人的敬尊和理解,便没有今天的艺术的理解,也变得无从谈起艺术,由于艺术之多、之复杂、之时尚,使其似乎变得没有了原则,但是在世界的共同问题面前,我们如果还原人的本质和艺术的来源,就要说,名为好的艺术就是名为关怀世界的人、名为思考世界问题的人。他们是一批内心世界颠簸流离的人,绝不是沉浸在自我意义放弃的安逸中,更不是放弃理性与理想的市侩者。

艺术世界的存在应该是为了纪念、表彰、保存这些关怀世界的人,悲观地说,没有真正的艺术和有意义的艺术,这个世界不知要暗淡多少回。也正是如此,名为艺术的东西再多、再乱、再跨界玩票也就释然了——因为最终艺术世界是与人的世界沟通的。是因为艺术的特殊性才有了世界意义的解释性和象征性,才有了我们观看艺术的立脚点和良知的归宿点。

如此说来,艺术不复杂了,艺术的矛盾性也晴朗了,因为我们纠结的不再是什么是艺术或艺术的纯洁性,而是我们是不是要再次肯定人的价值和意义。这是真实的肯定,而不是虚假的或虚拟的肯定,因为在现实里,有很多被称为大师的,并非如此,不过沾了世俗的名分,才粘上艺术的光环。艺术肯定的是那个真实自我的艺术,只有在内心的隐秘世界里才获得了自由和畅快。

所以,对于艺术的决断或所谓评奖,要拉开时间的距离,这个世界上最为公正的还是时间,它不带有任何现实的利益纠葛,是绝对自由的判断和评价,它可以推倒重来,但不再掩饰,也不再放弃信念。

至于现世的人们,也当是守着理想主义的情怀来创造艺术、来领略艺术、来研究艺术、来保留艺术;作为职业者,当信守有意义的艺术存在的原则并发现与敬尊那些真实的艺术的人。

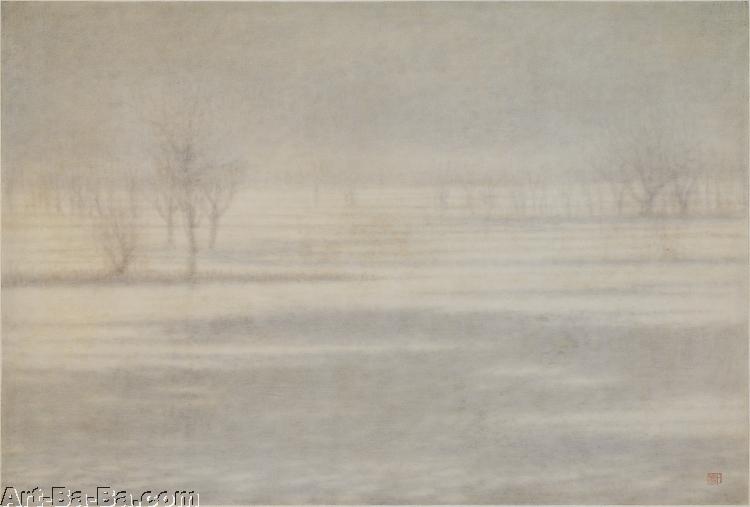

邱世华:《无题》,1986年,混合材料纸本;版权:邱世华;授权:m Bochum Kunstvermittlung

今天,许多艺术爱好者觉得很难表达他们对当代艺术的见解并加以解释。哲学教授汉斯•施耐德指出了这种不确定感的原因,同时也说明了在理解艺术时重要的是什麼。

如果一个人带著批判的眼光,参观当代艺术作品的展览和画廊,那麼他每次得出的经验都会不一样。首先是作品的物质性不同:经典的艺术形式,如绘画和素描,会和无形的事件,如行為或者气味,并列出现,如果想预先排除无形因素,则是痴心妄想。其次,作品在品质上也大相径庭。

於是,在观看中,观赏者大多小心翼翼地行事。如果他没有下决心将自己的判断简化為“我喜欢/我不喜欢”这样的主观形式,那麼他就会克制自己,会说诸如“我对影像艺术一窍不通”的话。这两种策略都是可理解的。但是,在我看来,重要的是,我们不管是摇头否定,或者深受感动,作為观赏者都要(像康得所说的)“苛求”自己,用某种特定方式来观看并评价一件艺术作品。我赞同尼尔森•古德曼(Nelson Goodman)的观点:艺术作品也需要通过开啟一种非同寻常的观看方式,来服务於认知。当人们就艺术交谈时,这样的认知功能就会被逐步推进。

告别进步的信念

為了不过於為难我们自己,有必要先瞭解一些框架条件。这些条件可让人明白,為什麼今天对艺术的价值判断比以前要困难。这些条件中最重要的是放弃如此一种观念,即在艺术中存在一种可描述為“进步”,并且可与“科学进步”相比的歷史运动。正如亚瑟•C•丹托(Arthur C.Danto)令人印象深刻的阐述:批评家克莱门特•格林湾格(Clement Greenberg)在上世纪五十年代表达的观点距离今天的我们已经过於遥远。格林湾格认為:艺术发展有一个方向,其顶点在某个时刻由杰克森•波洛克(Jackson Pollock)所代表。丹托以此提出艺术的终结时,他所指的无非就是一种进步信念的终结,这种信念催生了最新便是最好的想法。但是如果“新”或者“合时宜”不再被看做一种品质特徵,而艺术中每一个时间点都可能承接一种传统源流,那麼对品质的判断就变得更為艰难。

艺术家的个体化

告别对进步的信仰,这与艺术家的个体化是密切相关的。当艺术中不再存在某个进步路线让年轻的艺术家努力充当最先进分子,他们就比以往更急需用“个人风格”来凸显他们的品质。谁今天如果还“像罗斯科(Rothko)一样”作画,那他就不会得到严肃对待,不是因為罗斯科的绘画在某个进步指标上已经远远落后於我们的时代,而是因為我们期待每一个艺术工作者都表达出无可混淆的个人特质来。

另一个框架条件在这裡只能稍微提及。艺术市场的全球化导致艺术作品远甚于以往地成為投资对象。对於投资品,许多买家关心的核心问题是可否证实其赢利预期。危险的是,这个问题会取代就品质提出的难回答得多的问题。当谈论品质问题的话语水準下降,可售卖力就有可能成為占主导地位的标準。这是艺术家和批评家反复表态反对的一个趋势。比如安迪•沃霍尔就曾用画作《30个好过1个》来予以反对,他用30幅《蒙娜丽莎》拼成了一幅画。

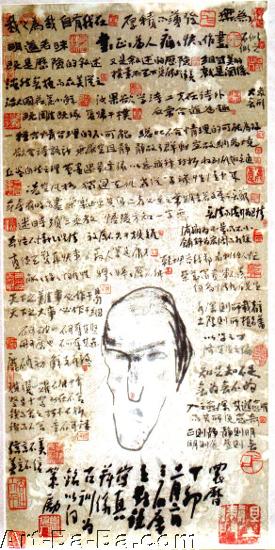

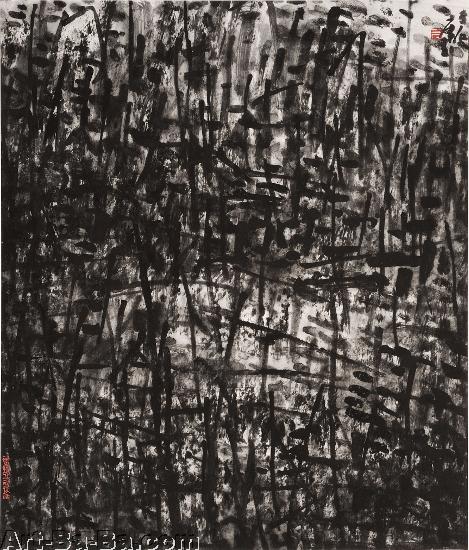

所以要提供标準以判断当代艺术品的品质高下,其实是勉為其难。更為有益的是提出两位元中国艺术家的作品来作為结束语。在最近一段时间裡,我对他们作品的杰出品质印象很深:曾宓(杭州,1935年生)和邱世华(北京/深圳,1940年生)。我如何来為这一判断说明理由呢?

曾宓的水墨画部分尺幅极大,迅速吸引住了我,因為它们能一眼就被认出是毫无疑义的当代艺术,这种强有力的效果同时也来自于对传统技艺熟练而自信的掌握。观赏者可以既专注於其“作画方式”,也可专注於“所画内容”,并在两者之间无止境地来回穿梭,而不会抵达“已然看透”的状态。在这一点上,他们与媚俗纪念品和劳动宣传画都截然不同,即那些虽然第一眼看上去与曾宓的作品相似,但是很快就会被认定為无聊的既成资讯的画作。

邱世华的那些初看上去仅為简单白色的画作促使观赏者去慢慢品味,这也是面对每幅画都应当做的事儿。在他的一幅画上花的时间越久,一种自為自在的生命就会越强烈地显现出来。风景浮现,随后又消失在烟雾中,接著重新以更细緻的姿态显现。只要你愿意抽时间去细看,这些画就会谨慎地向你表明,每一次观看都是“似曾看见”,它们由此不会沦為為某个观点的简单描绘。

在此我们也回到了原点:儘管在对艺术做价值判断时有上述的不确定感,但是我们还是可以一如既往地為一位当代艺术家的个人风格所振奋。观看中,我们应该遵循自己的意愿,去与他人分享我们个人化的观看方式和评价。

文:汉斯•施耐德

理论哲学教授,波茨坦

原文德语,翻译:李双志

2013年6月