来源:vice中国

当兵

让我讲“开窍”的时刻,对我来说最重要的,恐怕就是早年服兵役的经历。我从里面学到的东西诱发并影响了我后来的创作。

现在台湾服兵役的期限是一年,以后可能会缩短成半年,而我那个时候是两年。

88年台湾有一个五二零农民暴动事件,我就是在那之后开始服兵役的。

整个服兵役这件事,有点像是一种通过仪式的感觉。分为两个阶段,先是在大学期间要经过两个月的暑训,之后才是毕业之后的兵役。暑训的两个月对我的震撼是最大的,消解认知粉碎理念,手段极尽疯狂变态,后面的两年和这两个月相比根本就已经不算什么了。这种震撼给我带来毁灭性的结果,感觉好似一次大换血,将我过去所相信的一切信仰、观念之类通通土崩瓦解掉。

当时的我,算是一个比较敏感的小孩。暑训开始时,我恰巧抽到了一个魔鬼连,也就是整个师里面最严格的一个连。通常这种连的产生,跟这个连的连长有直接关系。连长是一个台湾原住民,在这里有必要说一下台湾原住民的状况:台湾原住民进入汉人社会后,很多都会选择当兵、做警察这类职业。这是以他们的种族背景决定的。他们自古以来住在山里,以打猎种田为生,过自给自足的生活。种族特点整体上比较接近菲律宾巴丹岛、中南半岛的一些种族。 更因为其有独立的语言文字体系,在文化上和现代汉人缺乏关联,使得他们在汉语书写上与汉人无法竞争,以至于他们无法在汉人统治的教育与择业系统里存活下去。所以这个魔鬼连的连长,他就不得不要做出一些努力,换回一些成绩来证明自己,作为对平日里所受到的不公平待遇的反抗。他想把我们变成一个真的部队,他是这么说的,也是这么做的。

我在这个严酷的过程里学到了很多东西。

首先,有关对与错的观念。在军队里面,就是要把自己头脑里“对与错的观念”打破。比如抽签处罚制,凌晨突然把你蒙在被子里,乱打一通。当时部队的最高指示已经不是反攻大陆了。但你绝对想不到,没了战争部署,部队的最高军事指示居然落在禁毒上。很好笑,禁毒——顾名思义是警察的事,很明显,他们就是无聊到要随便找一个目标、一个理由来维系整个军队存在的意义。我记得当时有个任务是这样的:这个任务需要每个班派一个自愿的兵出来完成。所谓自愿就等于轮流,大家都心照不宣,谁去的少就轮到谁。任务是把漱口喝水用的钢杯里面的牙膏和牙刷位置成角摆齐,要做到很Matrix(矩阵),很OCD(强迫症)的。关键在于最后,上级通常会自定惩罚比例,假设一共有十个班,那按指标会有三个班因为“任务完成差或未完成”而被处罚。处罚的方式是整个部队在跑圈的时候,你会绕着部队的圈再跑一个圈,就好像卫星轨道一样,在台湾我们叫“太空飞鼠”。

在“对与错”的观念瓦解之后,接下来当头一棒,就是打破所有统治阶级、律法在你头脑中固有的概念。在这个过程里,我了解到所谓“正常社会”下面的力量,就是靠军事支撑起来的;没有军事力量,国家的边界就无法权衡、无法维持、无法和外界产生另外一种权利变化。所以军队的这种变态,其实是正常社会的一个基础,而不是真正的变态,它是正常社会的反面。所以我不觉得所谓的“合理管教”——即不虐待、不逼迫兵的教育和管理制度是可能的。这种软绵绵、甜蜜蜜的假面,在部队里是无法实现的。“合理管教”的提出是因为近几年,台湾有新兵出操的时候中暑致死,所以新规定出台说“30摄氏度以上禁止出操”。这太搞笑了,假设如果打仗,人家会跟你约好30度以上不打仗吗?类似这些部队改革的议题很有意思,它和社会的关系,以及其自身的价值观都非常有趣。归根结底,再直白不过了,部队最终要做的一件事就是不人道的,就是在你面前杀一个人的问题,这种问题你无法合理化,只有盲目的服从才有办法去执行、去维持这个体系。所以我觉得,这是社会的基础,而不是它的变态之处。当然这里我们一直说的军队所指的是现代军队,小型部落社会可能不需要军队作为基础也可以成立。古代军队和现代军队是两回事,比如台湾原住民,每一个男人都是勇士,为食物领地,掠杀防御。它的构成不是分工的结果,而是把所有东西都融合贯通、紧密结合在一起,所以这种集体不会产生因为分工而变态的结果。现代军队因为权利职责高度分工、隔离的原因,才会达到极端变态的结果,隔离的程度越高就越变态。可以说,战争打响的时刻是变态程度达到顶峰的时刻,因为在那个状态下,已经到了正常社会已经无法制约部队的时候了。

这两个月暑训之后,我就进入到了心理崩溃的状态,倒不是真的受了什么虐待,跟肉体的劳累和伤痛没有关系,是价值观的全盘瓦解与溃烂,对国民党政治宣传、教育和价值观的大崩溃。直到三月学运,我们去占领中正纪念堂。在参与学运的过程中,这种消极的动力才让我慢慢从之前的崩溃中走出来。

兵役、学运,这两件事连起来就变成一个我从18岁到20岁人生的巨大转折。这个转折之后,开始的是一个狂飙阶段,我把自己扎到很多事情中去:校外通过学运,参加环保运动,下乡去看台湾的工业污染,做田野调查,去一步步了解台湾社会的真实面貌;校内就集中在落实校园民主上。“零与声噪音解放组织”算是在这个狂飙阶段的一个转变,由政治转向艺术、噪音、表演。其实准确说,打那之后,我就强烈感到一种抽离感,感到自己终于可以从以政治为核心的思想斗争里跳出来了,终于把自己从暑训的分裂中解脱出来,得到治愈。

现在看似我可以通过这些独立发生的事件、这些时间点来讲述一切,但实际这种转变是循序渐进的,并没有一个单一的转折点。

来源:vice中国

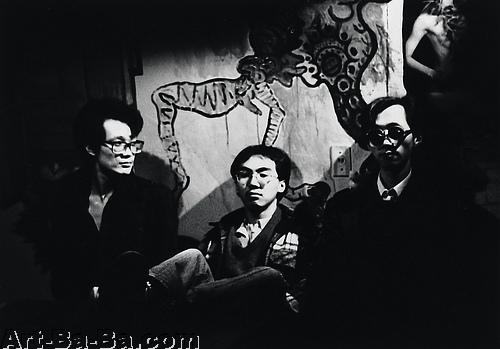

“零与声”与90年代

“零与声噪音解放组织”

接下来,我想简单说说“零与声噪音解放组织”(www.etat.com/zslo),以及整个90年代给我的启发。

“零与声”在一开始,也是我做艺术的起始阶段,源动力仍然可以归结为对军队的一种反叛。当时我考美术系没有考上。因为学运的关系,会想到要做一个噪音的团体,当然用现在的标准来看,已经不能说是“噪音”了,只能说那是无法归类的东西。它不是一个摇滚乐队,也很难说是实验音乐。

首先,朋克文化对我影响很大,主要体现在形式和内在双方面的自由、DIY 的态度。除了朋克,还有工业之类更偏的东西也给我很大影响。但一般来说,台湾听朋克的人根本不会想到去听那些偏的东西,而且台湾朋克里也没有另类,都是做工业的人在搞怪。我当时也算是在这个工业的小圈子里。90年代还没有普及因特网,你也没有办法独自接触到这些东西,只有在小圈子里,集合同道的力量才有办法。

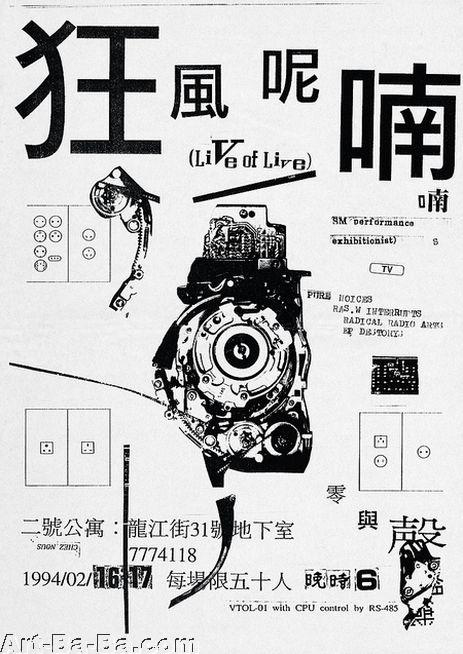

"零与声"演出海报

回溯90年代的表演,我觉得算比较进步、比较成熟。首先要先提到观众。很长一段时间,观众的定义已经在人们头脑里固定不变了,而我想做的就是否定这个定义。“零与声”起初就想把观众引到表演中来,一般都是用比较挑衅的方法。我们越发意识到,观众的作用比我们想象的要大得多,当然这也取决于很多客观原因:比如在学运这个特定时期的前提下,所有来看演出的人都是特殊时期下的特殊观众,荒诞癫狂、手舞足蹈都不足为奇。

整个90年代的氛围就是这样,很朋克、很激进。然而对于现在台湾年轻人来说,那个时期只是被遗忘,几乎无人知晓、无人问津。至于原因,我想一个是没有兴趣,一个是没有转换成文本保留下来。2000年开始在混的人有可能会知道一些那时的事,但现在开始混的就肯定不知道了。倒是有少数一些当代艺术的研究者在追溯当时的史料。

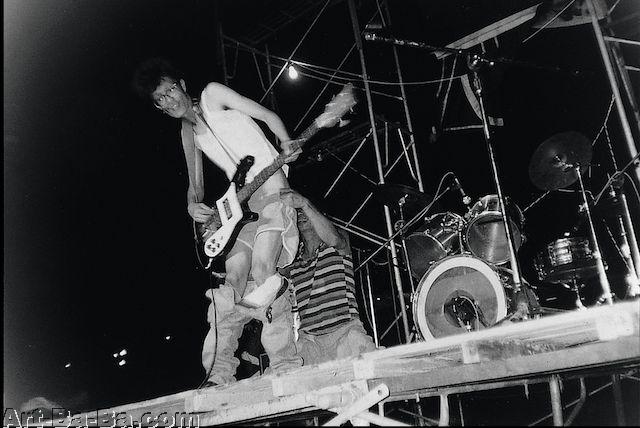

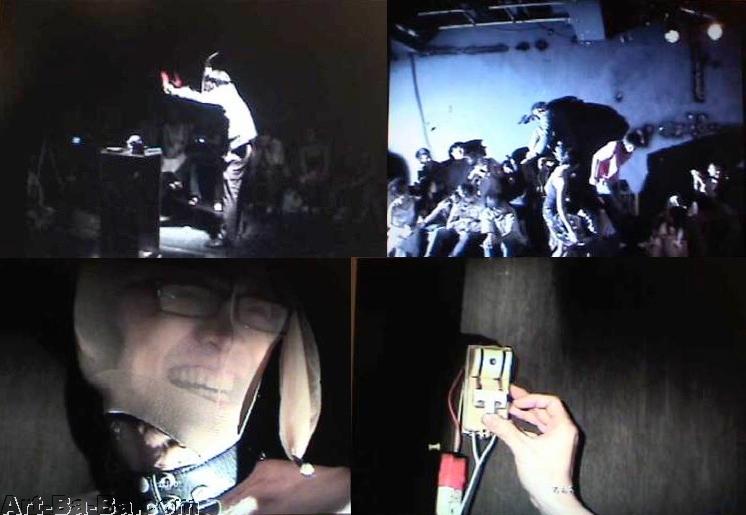

零与声1994年在破烂节

关于90年代给我表演带来的影响,我在这里想以“鬱言师”系列演出为例,因为算是我和那个时期联系比较紧密的两次表演。第一次,我踩了观众的头。演出之前就跟他们说过我要踩头,讲了10分钟后就真的踩了。观众的第一反映是向四周散开。我记得第一个被踩的女孩还手打我,力气比我大。但是后面的人就坚持在原地不动,乖乖地让我踩,踩到头破血流......他们真的就像屁股上长钉子、被死死地钉在椅子上一样。

所以在这之后,在“鬱言师2”里我试了更猛的,椅子上缠电线,做成电椅。总电闸架在舞台上,我带着面具跟他们讲奥斯威辛集中营,讲犹太人进毒气室的心理状态,讲为什么犹太人会乖乖接受这种折磨......因为事实上,犹太人从被逮捕到进毒气室的过程是很漫长的,人家先是调查你的身家财产、过几个月再发公文要求你遵守新的条文法例,再过一年或更长时间,再告知你去某个地方集合报道,直到最后进毒气室......其实很多犹太人在死之前,都是经历了这样一个漫长的过程,也就是因为这个层叠渐进的过程,他们才没有逃跑。所有人心里都有一个潜在的希望,谁都不知道下一次是什么,就连执行命令的党卫军也不知道接下来的指示是什么。我的表演就是要讲这个问题。

我当时借用了爱迪生的三个发明:电灯泡、电椅和留声机。整个表演是用录音带在放,算是留声机的一个延续发明;整个空间的照明是一个大灯泡,再加上电椅,三位一体,一个爱迪生之夜。拉下电闸的时候,电椅会导电,同时电灯会断电,所以电人的时候整个房间就会漆黑一片,灯打开的时候就电完了。我就是这样做了,现在说起都不敢相信,居然从头到尾没有一个人中途站起来过......我就是把奥斯威辛集中营浓缩成一个小表演。观众进入这个剧场,就已经被这个环境洗脑了,他们的身份就是被固定为来看表演的人。我的任务也是要消解掉现实和表演之间的界限。说到底,还是朋克的东西,和朋克一样,演出的时候他根本不是在演,他做的一切事情就是自我的显现,就是他本人的状态。这个态度对我的影响非常大。是我在表演上开窍的地方。我觉得真实是可以进入剧场的,至于手段,对我来说,那个时候我只能采取色情和暴力的方式。

鬱言师1(上两图),鬱言师2(下两图)

说到色情和暴力,我想在这里打个叉:台湾有一两个人也在做类似这样的表演。有个女孩叫蔡繡如,每次表演都是一对一进行。一次她在地上铺了橡皮垫子,垫子上又罩了莱卡布,使地面瞬间变的很软很滑,然后在整个空间里塞满了气球。蔡穿着黑衣服,你走进去后,她会突然在莱卡布外面抱你,让你摔倒,外力加之滑软的四周,瞬间使你永世不得翻身,越挣扎越没用,因为她会在此刻开始肆无忌惮地舔你。你会感觉自己置身于肠道,即将被消化,就是一 种色情和死亡的意向。每个人要在里面被她折磨半个小时,如果放轻松,特别要是有S&M倾向,那应该算舒服;如果不能放松,还有洁癖的话,可想而知会有多痛苦。

回到正题,90年代和其相关衍生在这里算画上句号。

零与声曾经的成员,现在都在某种程度上和过去保持着一种联系。刘行一在做中医、玩古琴,精神内核的东西都还在延续,因为都是和身体有关系的。Steve回到香港,跟从前的状况没有改变,和20年前的他是一样的。刘伯利以前在浊水溪公社,后来做过配乐,因为台湾业界糟糕的环境,鉴于发挥空间的匮乏,就没有再继续下去。对我自己来说,搬到北京是一个决定。2006-2007年间,我受邀参加了两次活动:一次 是“大声展”,一次 是“mini midi"。这两次经历让我看到北京活跃的地下文化氛围,决定搬过来。到现在,我也不知道为什么,只是一直都没有搬走而已。刚搬过来的时候我看到的那个北京地下圈子,应该算是一个高潮,现在高潮确实是过去了,但整体的氛围没有太大的改变。

2006,mini midi,林其蔚+DINO(左) & ⽓球⾳乐:2009先锋⾳音乐节(右)

来源:vice中国

写书

关于写书,我就简单地说说动机。

声音艺术一直难以定义,也是因为当代艺术的范围在无止境的扩大。当代艺术在中国是借助市场经济崛起的,事实上就是房地产的崛起。在台湾,地产商、有钱人是很讨厌当代艺术的,他们不觉得当代艺术可以当作一顶标榜自身品味的皇冠,观念很土很老套,在建筑上更毫无实验性可言。在台湾你不会看到那些在北京瞬间就拔地而起的解构主义建筑,因为台北很信奉风水说,任何有悖于风水的建筑都不会被考虑。而对于声音艺术,台湾人认为在画廊,展厅的墙上钉四个喇叭,每个喇叭一同发出不同频率、音色、音高的声音,就是声音艺术,或者再有那种一伸手,一抬腿就可以改变声音的装置就更好了,他们认为这就是声音艺术。所以这一切关于媒体艺术和声音艺术的宣传,在台湾都是无聊的陈词滥调。面对这种现状,你没有辩驳的余地和必要,因为声音艺术本身的复杂性,“sound art”在英语里的解释就已经相当复杂了,何况字面之外的解读,更是浩瀚磅礴的棘手问题。

所以面对这些问题,我觉得有必要先把这个东西在我自己的头脑里梳理清楚,也作为我自己10年来工作的整理和消化。书的写作起始于2003年,我最根本的动机其实是想揭露外界对公众的欺骗。台湾政府文化部门启动文化创意产业,他们所宣扬的那些陈词滥调就是一种欺骗,就是一种炒地皮的手段。因为没有内容,摆在人眼前的东西都是假的。这些东西既没有文化内涵又不能赚钱。看似政府慷慨支持文化事业,实则是何等巨大的资金、资源浪费。

刚到北京的时候,我发现这边有很多科技哲学类的书籍和资料。万圣书园两三个书架都是科技哲学的书,在台湾怎么凑都不到一排。我不是说“科普”,是“科技哲学”类。有几本书对我的帮助非常大,一下子转换了我写书论述的方向。尤其是有关技术和艺术的问题,花了我很长时间。严格说,到现在我也没有真正完成对这一部分的研究,对我来讲,是上溯到艺术跟技术还没有分家之前的状态,因为只有追溯到那个时候,才可以找到方法来解释当今技术与艺术分离的问题。这是北京生活这几年对我写书一个比较大的帮助。

来源:vice中国

“音肠”与个人表演

音肠

对于接下来做表演的想法,我还是要先确定观众的状况,针对不同观众我会布置不一样的演出。我要知道观众是谁,再想要对他们说什么样的话,因为我不是对所有人说的。我在表演当中一直比较强调对话的感觉。做这类表演这么多年,不用说,过程是相当挫折的,没有钱赚都是题外话,重要的是想法和创作的进程很举步维艰。还是说“鬱言师”系列,我连演了三四场,电了总共大概100多人,我觉得我已经在用直白到不能在直白的语言、直接到不能再直接的方式来说这个问题了,但到最后只有极少的人意识到这个过程里真正发生了什么事,没有人明白我到底在传达一个什么样的概念。没有沟通就没有结果,如此说来,我的整个表演就是失败的。

我唯一一个不需要事先了解观众的表演系列就是“音肠”。你丢给他们一个东西,每个人的反应都不同。“音肠”一方面可以无限反复,一方面集合了情境主义国际所带给我的灵感,60年代字母派诗人和情境主义者那一票人发明的action poetry:在卫生纸上写诗,传给观众,让他们一起读诗。我在法国看到过老诗人的重演,很震撼。我想我完全可以把它音乐化。

“音肠”我会一直演下去。其实我的目标是把它变成小学的教材,现在听起来好像玩笑,不过也算一个目标吧,我在台湾的小学里尝试过几次。还有,我想在此提一个流程问题,也关乎我对待“音肠”表演的一个态度:表演“音肠”,我比较强调策展人的作用,就是说如果没有一个中间人出来做邀请、做策划,我是不会自己跑去庙宇、小学、画廊、艺术馆等任何地方表演的。这个道理很简单:假设我是一个杀蟑螂、杀老鼠的人,肯定是因为你家先有老鼠、有蟑螂,打电话叫我去我才会去,我肯定不会提着清理工具自己上门问你家卫生怎么样、有没有四害......所以我希望自己是这样一个角色,而不是一个艺术家介入的角色,表演本身也更像是工具,而不是我自己的创作。