来源:周末i城市 冰雁

胡项城这些年做的实事,似乎与艺术无关。较为人熟知的是青浦金泽的旧屋改造,之后又去“倒腾”有机农场,据说明年的重要项目是“人类肉体工程”。孕育并实践多年的乡村传统文化修复,是胡项城自2000年回国后致力经营的主业。寒冬之时,胡项城又在浦东临靠外环的喜玛拉雅艺术中心门前,建起一座嘈杂、坚硬、庞大甚至有些荒诞的工地现场。未完成时,胡项城背着红色双肩包行色匆匆地赶来,走在前头挨个介绍,回头笑说:“你看这像不像一个游乐园?”

永不消失的家园

哲学家陆兴华陆曾问胡项城:家园还在吗?还是只剩下了半个?胡项城回答:一眼看去,家园是破碎了,也许是失去了。这一次,我似乎是拣来家园的碎片,去“制作”另一个家园。从我做人的角度看,家园,还是在的。然后做着做着,我发现家园仍然在我们手上,不会丢。但就算丢了,也没关系。碎了、散了,就再把它粘起来,也就好了。

喜玛拉雅艺术中心对面的这座工地,就是胡项城最新装置个展“这不是零”的一部分。他从建材市场淘来许多废弃的雕花木窗、木门,铺设成“拆”字型的迷宫,迂回上升的过道上,还安装了红色的警报灯。“拆”的艺术指向,当然不算新鲜,但连接胡项城惯用的艺术材料,就成为“修复”家园的一个开始。

《构架•展望》这座圆形的脚手架并非为搭建楼宇而建,它恰恰是建造的主角与目的。鲁班的彩灯像周围堆满从旧木材市场收集来的建筑雕饰碎片

在现场中,一台用废旧木材组成的压路机,机身布满被废弃的传统印刻的残片图像。压路机压出一个圆形路面,圆圈不是失去记忆的零,而是连接历史和传统走向未来的通道。而展览的东面,有座用各地废物与新旧木材组装成的传统廊亭,展览期间,这里会成为临时砖瓦的工坊,胡项城将与参与者一起将千万片残片印刻在泥坯上,带有记号的砖瓦,在转嫁为新建筑的材料。就这样,传统历史的图腾,通过一次看似粗陋的实践,传递给下一代。

可是未来的家园又会怎样?

“有时越想,越说不出我们应该回到哪种家园,才能将今天的失乐园变成复乐园。我这些年的保护经历已向我证明,那一复乐园可能根本不存在。我在日本、非洲和我国西藏的艺术和保护经验告诉我,须维护的不是身外的那个生态,而是我们的艺术和工艺坐落在我们身上的那个生态。我们身上有循环了,保护的事,才有基本的把握。否则,就混入中国各地的老街修复运动里。老家,是无法修复的吧?但若一定要说,那只好说老家在我们的身上,在我们的双手之间。”

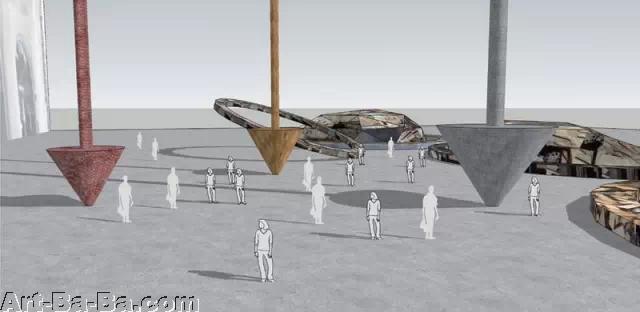

3个大型的箭头装置效果图,胡项城称之为“环球箭头计划”

修复自己的生态

青少年时期的胡项城,随上海美专的著名艺术教育家孟光先生学习素描、油画,期间不间断地造访刘海栗、颜文樑等不同流派的艺术家吸取养料。文革期间,他在工厂做木模工,据说这对于他日后的雕塑有很大影响。1976年,胡项城毕业于上海戏剧学院舞美系,并留校在美术系油画专业任教,陈箴、蔡国强、韩生等都曾在他的门下学习。

1978年胡项城援助西藏大学任绘画教研究主任,为西藏培养了第一代的艺术教师。不过回想这段经历,胡项城苦笑道:“我觉得自己那时的教育挺失败。因为当时我将自己吸收到的俄罗斯画派、印象派、野兽派教给西藏人,但当地很多人本身就会画画,还画得很不错。他们中有几个学生很固执,怎么都教不过来。现在想想,他们反而是最好的。如果真被掰过来,反而就坏了。”

1986年,已在大学任教的10年的胡项城赴日本留学。1980年代末,怀揣好奇心的胡项城远赴非洲,并往返于东京、纽约、上海,巨大的时空与地域文化的落差,使得艺术家的作品更多表露出对现代社会固化、单一、均质、轻浮的反思。

架上拼贴绘画《意念的结构》(局部)展于沪申画廊“隐形-显像”个展

“像纽约这样的城市,开始可能觉得兴奋,但慢慢就会有失落感。这种均质化的生活,其实对人是一种摧残。生活空间是呈90度的直角型,很少有随意。但这个空间(这不是零)让人回到童年,有一种旋转、迂回的仪式感。

从周庄高价买房,到小西门的街区重建,再到金泽的有机农场,对于乡土传统文化复兴的方案,胡项城有自己

一套较完整的设想。

“我想做6个方面事情,来完成社会细胞的改良。乡土文化理论研究,包括国内外;环境问题。这已经成为更加迫切的课题,需要将自然农业和环境保护联系在一起;行为礼仪,建立人的秩序;造物、工艺;教育与传媒;村镇社区建设。我们的有机农场前后有两个,现在主要是几个年轻人在做。当地的农民已经习惯用化肥,但我坚持要配置小型循环生态链。果然,我们的农场成了避难所,出现了很少见的萤火虫。”

胡项城谈到此处,神情颇为欣慰。作为曾经的灵魂的工程师,明年他要推进的“人类肉体工程”项目,听来有些滑稽,但正如他说的,“别说灵魂,过不了多久,我们的身体就快消失了。而农民、厨师、医生,他们都是供养我们身体的工程师,所以我想和他们一起在超越美术馆的场域,比如农场、市集来研究食物、历史等问题。应该会很有意思。

大型的水泥管道象征不断膨胀的人类欲望

Q & A

胡项城

1950年出生在上海,毕业于上海戏剧学院舞美系,蔡国强曾是他的学生。他旅居日本及非洲,独特的经历使得他的艺术创作和社会实践跨越多个领域,包括代文明与传统历史的界线。

您觉得什么是家园?

在我十多年的传统保护经验中,这问题也是一直纠缠我。记得王维有一首《送别》回答的很精当:但去莫复问,白云无尽时。而《木兰辞》告诉了我们古典家园的原型,它是节日的道具,需要我们一起来演,而且还要有远道而来的客人,在节日里显形。我们古人说的家园,意思很开放。我们今天有了环境学、生态技术,还有了经费,但有了那些,仍不足以造出家园。我想,这得一起动手,建着建着,我们也许就会知道。

户外有三个巨型箭头,有什么寓意?

这3个大型箭头装置,我称之为“环球箭头计划”。分别用废弃的木片、崭新的玻璃和冰冷的水泥制作而成。木质箭头让我们联想到人类从钻木取火以来那种坚忍不拔的进取精神。最大的水泥箭头则表达了当下钢筋水泥时代人类无处不在的超强力量。玻璃箭头预示了未来的不确定性,暗示当我们不断进取的同时,也需要考虑自我瓦解的危机。我们现在处于进步和倒退的时代。电脑和网络,削弱了大家写字的能力,这种以消失另一种能力为代价,是很可惜的。

为什么当时会去非洲?

当时的非洲和西藏都有共同点,很纯净。(原始?)不好说,也许他们还觉得我们很原始。非洲给我很大生活影响。我们的艺术、生活是被严格分类的,这是很不仁道的。但他们是综合的。大家都参与艺术和劳动。没有界限。他们有自己的信仰。艺术活动都为信仰而服务。像我们这种自由人,有时会觉得歉意。因为都像我们这样,社会运作也要出问题。毕竟,大部分人都在重复劳动。那么这个展览就提出了空间引导,指导一些超越常规的动作。