来源:TANC艺术新闻中文版

去年的香港巴塞尔艺术展首设“光映现场”展区,策展人为常驻北京及苏黎世的多媒体艺术家及制作人李振华。今年的“光映现场”仍由李振华策展,以7个章节呈现36位艺术家的影像作品。放映于香港艺术中心内的Agnès b.电影院进行,给观众带来别样的体验。

与绘画、雕塑、装置等类型的艺术作品相比,影像艺术的历史非常短暂。它被引入巴塞尔艺术展的历史始于1995年,在那届艺博会上,瑞士艺术家Pipilotti Rist和西班牙艺术家Enrique Fontanilles获得首届“录像艺术专区”(Art Video Forum)大奖。

为什么不能为影像艺术专门设置一个单元呢?参与巴塞尔艺术展的艺术家们提出这样的疑问。4年后的1999年,集中放映艺术家电影及录像作品的“光映现场”正式启动,成为巴塞尔艺术展上备受关注的板块之一。而在2014年,“光映现场”第一次来到亚洲,成为香港巴塞尔艺术展的亮点项目之一。

本届香港巴塞尔艺术展“光映现场”开幕之前,在凌晨十分依然热闹繁忙的香港街头,TANC特约作者与该展区策展人李振华展开对话,探讨在宏观的商业框架下,影像单元的在地策划。

香港巴塞尔艺术展“光映现场”展区策展人李振华

Q:今年“光映现场”讨论的主要话题是“与革命说再见”,实际上,与之相关的7个章节也与去年的设置有一定延续性。在策划思路上,今年与上届的主题及章节构成着怎样的呼应或演进关系?

A:关于主题,你发现的这点很有意思,其实是有意这样设置的。在去年的研讨会上,我设置了“行动与激进主义者的乌托邦”作为话题,这与今年的主题“与革命说再见”是有上下文关系的。去年时我有这样的感受:介入性的艺术将走向何处?香港作为一个特殊的城市,有现实的“战争”存在,而所有的“革命”都真的有意义吗?这是在“战争”之后的重新思考。所以,应该是时候“与革命说再见了”,这种盲目的集体行动有时并不导致好的结果。

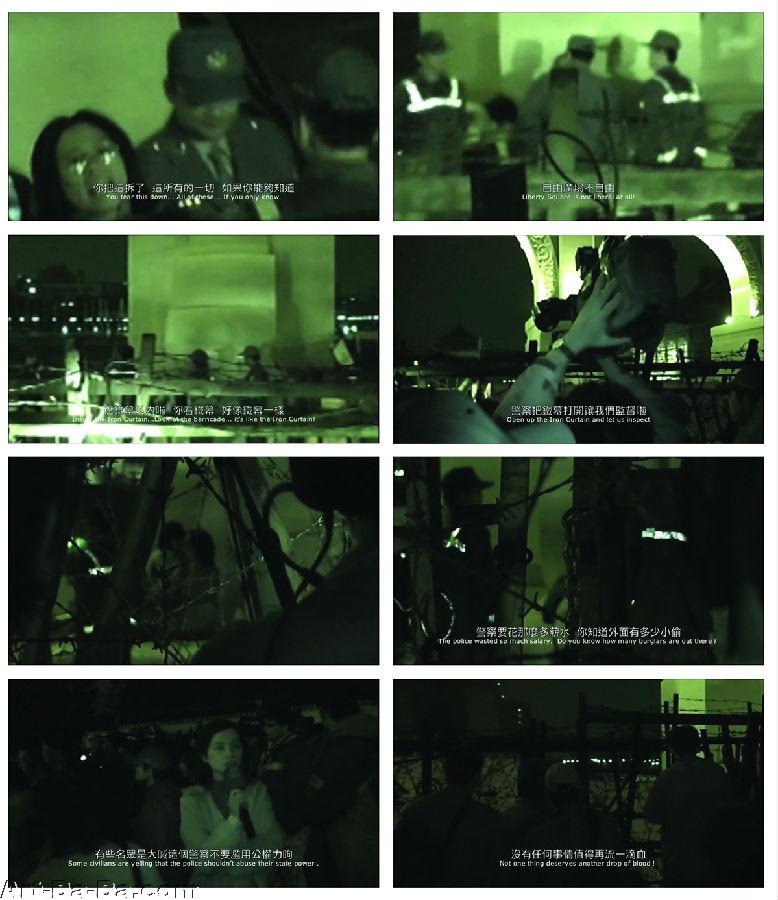

余政达作品《她是我阿姨》(视频截图,2008年)

西野达影像作品《Deixa eu falar》(视频截图,2011年)

Q:在“早熟的革命”(Minor Revolution)这个章节,你选择了日本艺术家西野达和台湾艺术家余政达的作品,他们都具备某种共通的幽默感。而这一章节的标题则直接与今年的主题“与革命说再见”发生了关系。“革命”在当代艺术的语境中意味着什么?

A:“早熟”是指一个行为在实施之后没有可能继续发展下去,但是却有极好的愿景;而“革命”在这里体现了一种幽默感,是指艺术对社会的介入。依靠艺术来完成的变革,很大程度上来讲无用的,并无法起到颠覆作用。或者说,这种颠覆作用是延时的,它在一定程度上会有提示作用,促使你进行思考。而早熟的东西,由于出现得过于早,究竟什么时候能产生作用,这也是我所期待的。

Q:在瑞士巴塞尔艺术展的“光映现场”单元中,实验电影和40分钟左右的短片作品居多,同时设置有映后交流环节;迈阿密巴塞尔艺术展的影像节目则是在公共空间中发生。在为香港这个特殊的城市空间策划影像单元时,选择标准上会与其他城市有什么不同?

A:瑞士巴塞尔艺术展可以邀请任何艺术家参加,而香港巴塞尔艺术展有一定的预设规则,需要在画廊提供的名单中遴选。我认为,这种规则其实是好的,有规则就有依循的方法,我们在规则中尽量找到其他的可能性。同时,我也想知道,在我的主观意识之外,是否有更大的主观意识。这种更大的主观意识,正是我所感兴趣的。

我想去探寻香港巴塞尔艺术展这种超级博览会的文化动态。和去年一样,我在今年的策展工作中依然依循着两个暗线:一是电影、录像的混杂,二是香港在地的发展特质。我们希望把香港电影工业里的东西融入进来,例如2011年我与梁学彬在香港共同策划的“平行世界”展览,我们邀请了电影导演杜琪峰作为艺术家。这个线索到今天仍然延续,在香港的城市空间中,我们希望挖掘一种在地性。

Q:继续延伸刚才的问题,和瑞士巴塞尔艺术展不同的是,香港的“光映现场”更多的是录像作品,但却同样在一个正式的影院环境中播放。通常而言,很多录像作品并不适合在影院式的场所里播放,你是如何打破这种限制的?

A:因为影院的放映环境也是预设好的,所以在挑选作品时,我会更多地在录像作品中考量电影语言的东西。纯粹的行为记录很难在这个单元出现,这也是根据规则的一种工作方法。为影院找到合适的内容,也可以说是找到一种“相遇”。

Raed Yassin的作品《The Immigration Forecast》(视频截图,2010年)

Q:黎巴嫩艺术家Raed Yassin的作品《The Immigration Forecast》在5个章节的末尾都出现了,递进式地进行了5集放映。这件作品采用气候播报的方式,对移民问题进行了探讨,这种看似重复的播放设定,是出于什么考虑?

A:这里涉及到一个In Between的概念。在我们的项目里,一直有一个关于“衔接”的问题,每部电影之间,特别是短片作品之间,其实是没有联系的,人们也并不在意章节。这时,假如置入一种类似重播的东西,当你看完一个章节,你会看到相似的作品又再度出现,会打破观影的惯性,给予每个章节一种趣味的联系。这种联系用Raed Yassin的作品来体现,指向性是很具有政治意味的。

Q:在艺博会这种大的商业框架下,“光映现场”扮演了什么样的角色?是否在一定程度上推动了影像收藏的市场化发展?

A:影像收藏现在仍然是比较私人化的行为,拍卖行、博览会、非营利机构都在做推动工作,但市场化并不是靠几个主体的推动就能实现的。我所做的也并非是影像收藏市场化的工作,“光映现场”其实是为了找到一种影像艺术与公众之间连接的方式。同时,我们必须认识到,在今天的艺术环境下存在一种“主权”问题,艺术家具有很强的主导力,他们也希望作品在不同的环境中出现。在画廊的展位上放置电视机播放,和影院里正式放映肯定不一样。

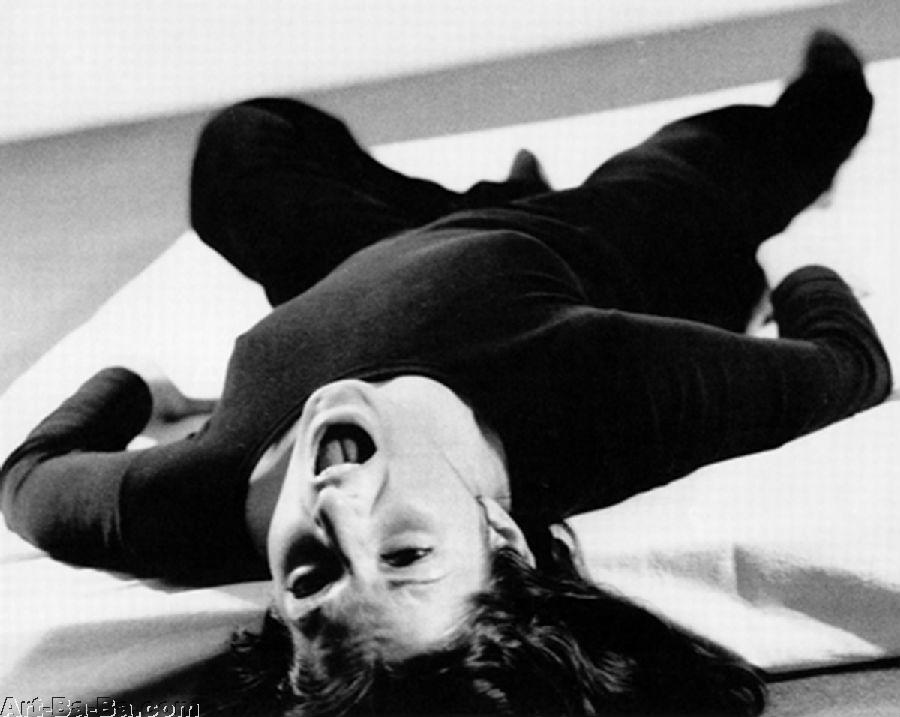

Marina Abramovic作品《Freeing the Voice》(视频截图,1975年)

程然作品《初级钢琴曲》(视频截图,2014年)

Q:最后一个章节以“伟大的艺术家”命名,对应的英文名却是Goddess(女神)。这种中英文转译差异的趣味与之前提到的“早熟的革命”是类似的。“Goddess”这种带有浓烈性别色彩的命名是否有着特殊含义?在作品选择上,Marina Abramovic的《Freeing the Voice》和程然的《初级钢琴曲》实际上都是对女性的观看,除此之外,这两件作品之间的内在联系是什么?

A:“伟大的艺术家”是7个章节中最重的一个,也是我为明年开启的引子。如果把“女神”两字倒置,其实指向的是经典影片《神女》(阮玲玉主演,1934年)。我喜欢关于词意和文化语境的转译,这背后藏了很多东西,也和我最近所思考的问题接壤,即关于女性身体的出现和其在影像艺术中的真正所处的位置与角色是什么。Abramovic既是艺术家、表演者,也是记录自己的人,这个问题可以被拉扯成:一个人同时具有多重身份,但又只在一段影像中出现。这一点是与程然的作品呼应的,刘嘉玲的参演使我们看到,一个商业明星如何在艺术家的影像作品中出现;同时,在程然的男性视角下,女性所代表的身份又到底是什么。而Abramovic所要提供的则是在其自主的女性视角下的身份问题。 撰文/洪雅笠

香港巴塞尔艺术展“光映现场”放映时刻表

3月14日

12:30-15:00

章节1:都市风格(Urbanity)

陈天灼,《PICNIC》,2014年,7分50秒

宋琨,《千吻之痕》,2012年,6分44秒

UJINO,《In the Rain》,2014年,3分钟

Raed Yassin,《The Immigration Forecast》(Ep.1),2010年,1分钟

陈天灼影像作品《PICNIC》(视频截图,2014年)

章节2:早熟的革命(Minor Revoluation)

西野达,《Deixa eu falar!》,2011年,9分30秒

余政达,《她是我阿姨》,2008年,7分07秒

3月15日

13:00-15:30

章节3:复原(Healing)

岛袋道浩,《Sea and Flowers》,2013年,2分19秒

Michael Craig-Martin,《Film》,1963年,17分钟

雷本本,《Nostalgia》,2014年,11分钟

MASBEDO(Nicolò Massazza及Jacopo Bedogni),《2’59”》,2014年,2分59秒

Aikaterini Gegisian,《The City / Game 1》,2007年,2分钟

冈田裕子,《EXERCISES》,2014年,8分48秒

田口行弘,《Funke》,2014年,5分钟

刘雨佳,《The Ray》,2013年,5分19秒

程然,《在入睡之前 第四部分:蝴蝶与花》,2013年,4分钟

刘辛夷,《街头霸王》,2012年,5分16秒

Raed Yassin,《The Immigration Forecast》(Ep.2),2010年,1分钟

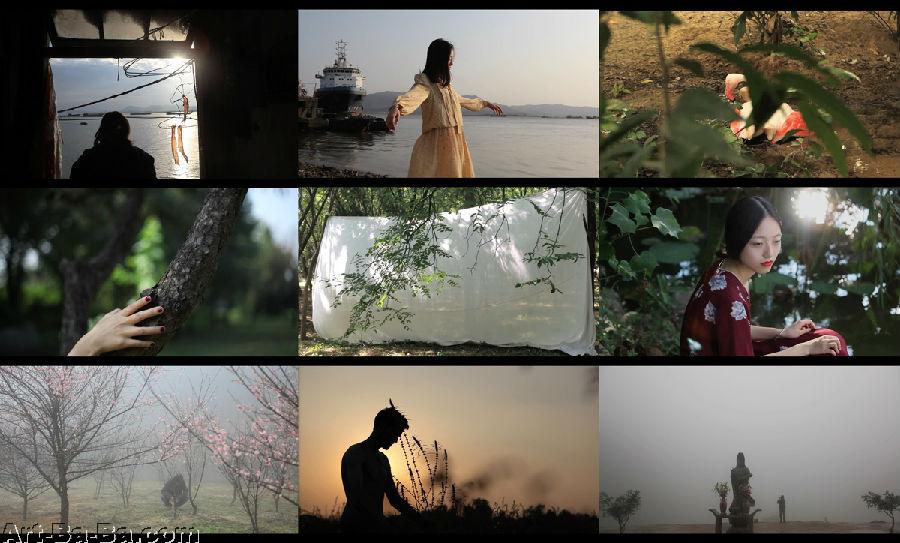

刘雨佳作品《The Ray》(视频截图,2013年)

雷本本作品《乡愁》(视频截图,2014年)

章节4:无处(Nowhere)

陈秋林,《彩条》,2008年,8分08秒

Aikaterini Gegisian,《The Image Unfolded》,2007年,5分38秒

许家纬,《铁甲元帅-龟岛》,2012年,6分35秒

姚瑞中,《万岁》,2011年,5分30秒

姚瑞中,《玉山漂浮》,2007年,1分01秒

Cao Guimarães,《Limbo》,2011年,17分钟

周滔,《现实之后》,2013年,14分20秒

刘诗园,《视线的边缘,或大地的边缘》,2013年,6分钟

Raed Yassin,《The Immigration Forecast》(Ep.3),2010年,1分钟

3月16日

13:30-15:30

章节5:复演,再造和重现(Reperform,Reconstruct,Represent)

Tobias Bernstrup,《South of Heave》,2014年,5分22秒

John Akomfrah,《Peripeteia》,2012年,18分12秒

Liberte Grace(Amy Tan),《The Perfect Boy Myth》,2007-2014年,8分04秒

雷磊,《照片回收》,2013年,5分40秒

鄢醒,《艺术、太艺术的》,2013年,9分16秒

姚清妹,《审判》,2013年,9分钟

Raed Yassin,《The Immigration Forecast》(Ep.4),2010年,1分钟

姚清妹影像作品《审判》(视频截图,2013年)

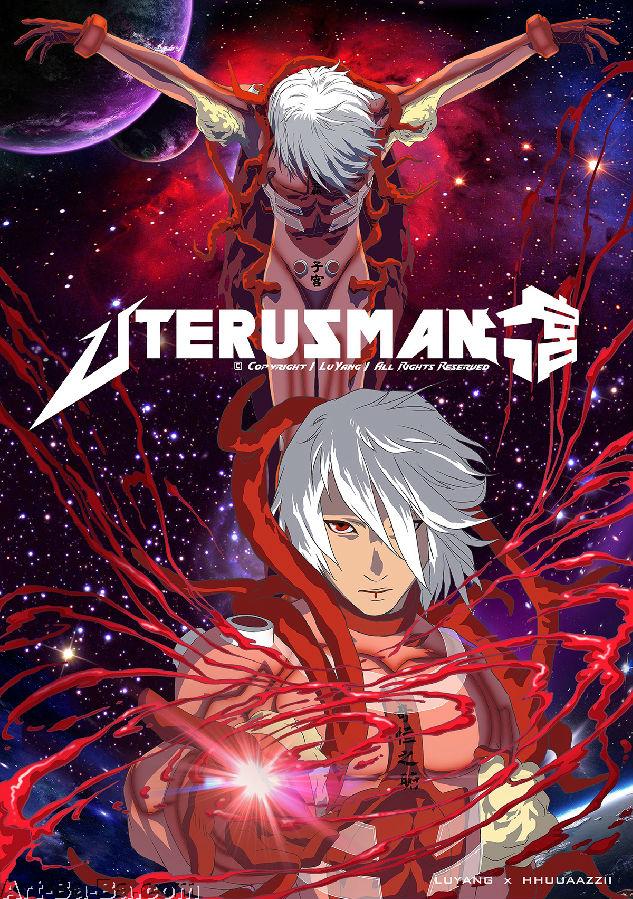

章节6:动漫现世(Animated Reality)

陆扬,《子宫战士》,2013年,11分20秒

Adam Shecter,《Last Men》,2011年,5分48秒

Hans Op de Beeck,《Night Time》,2014年,15分30秒

张立人,《战斗之城》,2012年,6分54秒

张小涛,《量量历险记》,2012-2013年,11分49秒

Richard Lewer,《Worse Luck I Am Still Here》,2014年,4分47秒

Raed Yassin,《The Immigration Forecast》(Ep.5),2010年,1分钟

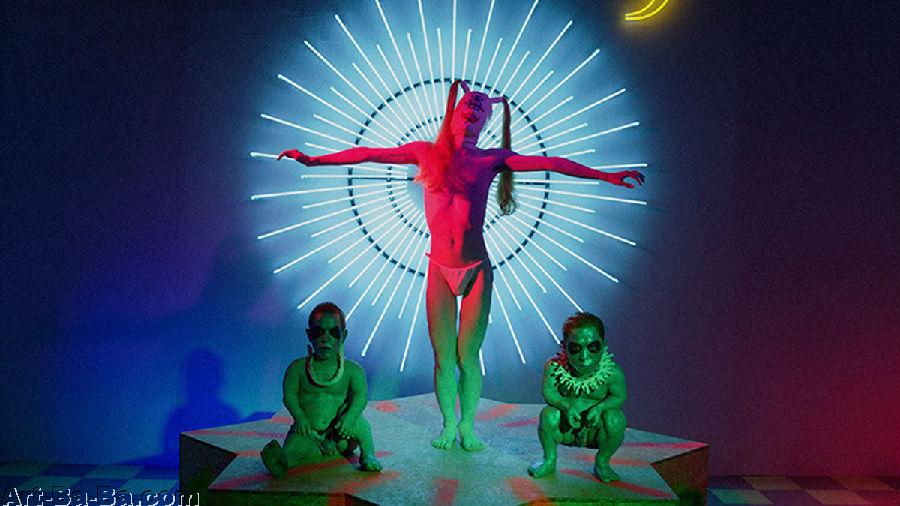

陆杨作品《子宫战士》海报

3月17日

13:30-15:30

章节7:伟大的艺术家(Goddess)

Marina Abramović,《Freeing the Voice》,1975年,3分26秒

程然,《初级钢琴曲》,2014年,4分33秒