来源:艺术世界 郝敬班

克里斯·马凯,《回眸系列》(StaringBack Series: They Stare),1952-2006,亚历山大·斯图尔特(Alexandra Stewart),日期不详,626.5px×880.5px,黑白照片、铝合金装裱,Courtesy Peter Blum Gallery,New York

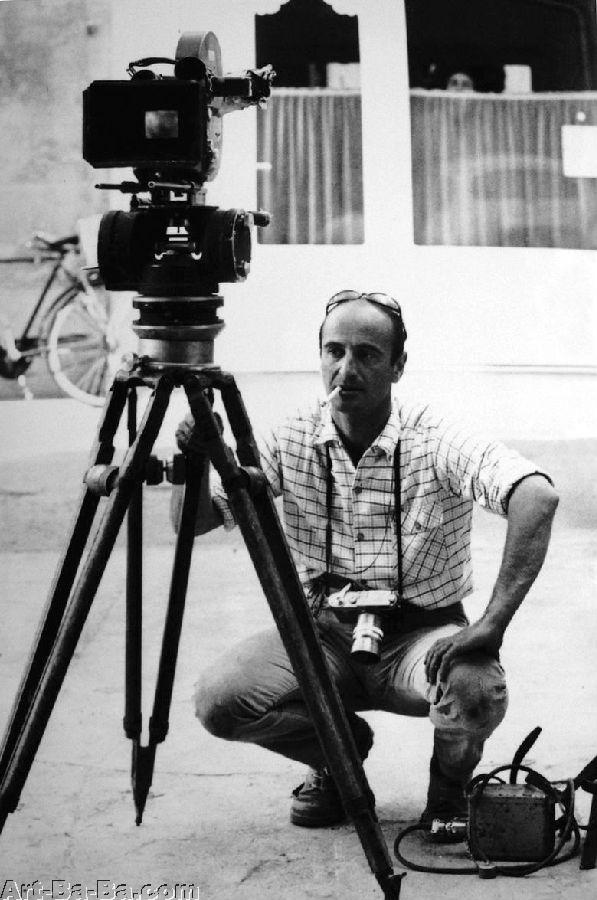

克里斯·马凯(Chris Marker)是一位出生于上世纪二十年代的法国左派电影人,创作生涯从 1940 年代开始一直持续到他的去世(2012 年)。他的实践形式极为多样,涉及小说、摄影、电影、电视、评论、录像装置等等。也曾于 1960 年代末投身到集体性质的斗争电影中。他围绕着对记忆、历史与图像的不懈思考,将上个世纪诸多极其重要的文化记忆印刻在自己一生的创作之中。

克里斯·马凯

虚构框架

克里斯·马凯,《西伯利亚来信》,1958

1958 年,克里斯·马凯完成了影片《西伯利亚来信》(Lettre de Sibérie)。安德烈·巴赞(André Bazin)将这部影片称为“一篇纪录的散文”,由此“散文电影”的名词被延用至今。1956年,苏联G。C。D的第二十次代表大会,开始从官方上实施去斯大林主义政策,苏联进入了冷战中政治文化的“解冻”时期。限制外国人进入苏联的政策有所放松,苏联希望能有更多的外国人进入苏联对他们的建设成就进行正面的报道。马凯和其他几个人在这样的情况下,由法国-苏联联合会以及一些苏联组织支持组成了代表团去苏联进行访问拍摄。但在参观拍摄的过程中,问题很快就由(按照被希望的那样)对苏联进行报道,变成如何再现看到的苏联?当一辆雅库茨克公车驶过一辆豪华吉姆车和一些筑路工人时,马凯开始质疑如何去观看这个画面,配以苏联式的宣传语它可以用来歌颂建设,如果换成批判共产主义的旁白,它可以用来展现不平等和工人艰难的工作环境,或者仅仅是进行客观的描述,但他在影片中说到:“客观也不是答案,可能这不会扭曲西伯利亚的现实,但也的确把它分离出来了,这种分离足以构成一种评价,进而还是破坏了这里的现实。”马凯在影片中将这个镜头反复播放了三次,并置了它被使用的三种可能性,除此他还赋予了这部完全由纪录素材构成的影片一个虚构性框架,影片的一开始,一个男性的声音在旁白中说:“我在一个遥远的地方给你写这封信,这个地方叫做西伯利亚。”

未来的记忆

克里斯·马凯,《美丽的五月》,1962

1961 年,当马凯拍摄他的第一部长片《美丽的五月》(Le joli mai,1962)时,就开始构想一部有关摄影的电影,1962年,这个构思在影片《堤》(La Jetée)中实现,这部影片可以说是他最广为流传的作品。也是他几乎唯一一部剧情片——之后的虚构短片《大使馆》(L'Ambassade,1973)采取了伪纪录片的手法,也许也是因为《堤》,这位一生其实只拍过四部并不典型的“科幻”影片的导演(其中还有两部是短片),在公众视野中和科幻结下不解之缘。然而《堤》的确以一种独特的方式开始了对贯穿马凯一生思考的两个关键点的探讨——图像和记忆。如果参考他之后几部在其中我们可以看到对图像与记忆更具细节也更为深入的讨论的作品,例如《红在革命蔓延时》(Le Fond de l'air est rouge,1977)、《亚历山大之墓》(Le Tombeau d'Alexandre,1993)、或另一部“科幻”影片《没有阳光》(Sans soleil,1982),《堤》可以被看作是一部“观念”电影,它将图像与记忆的观念转化为科幻剧情的编码(encode)。这个马凯在构思时自己也“不完全理解的故事”并非巧合地在阿甘本(Giorgio Agamben)对居依·德波(Guy Debord)分析中找到了一种精确的阐释:

记忆不能还给我们过去——如果可以,那记忆也将是地狱。相反,记忆把可能性交还给过去。这正是本雅明在记忆中发现的神学经验的意义——他说,记忆实现了那些未实现的,又把已实现的变成未实现的。可以说,记忆是现实的情态器官;它能够把真实转化为可能,把可能转化为真实。如果你仔细琢磨一下的话就会发现,这也是电影的定义。电影不也总是做着同样的事情,即把真实转化为可能,把可能转化为真实吗?

克里斯·马凯,《堤》,1962

在《堤》中,通过记忆返回过去的男主角,不正是不断试图通过记忆完成未完成的——他和女主角的故事,把已经实现的变成未实现的——回到过去改变已发生的结局,但最终发现令他一直困扰不解的一个记忆的画面其实见证的正是他自己在未来的死亡?记忆成为了一个真正的无法逃脱的地狱。影片也通过用静态的照片作为叙事手段,使制造电影真实的虚幻连续也暴露在镜头前。电影和记忆以隐喻的方式同时得到了强调。

克里斯·马凯,《红在革命蔓延时》,1977

马凯的科幻,与科技无关。虽然他是最早接受模拟信号和数字剪辑并宣告胶片电影死亡的导演,但一直到他去世前,他用以制造科幻效果的手段都是最简单、甚至看起来粗糙原始的数字技术,因为技术的发展对他来说是可以让一个媒介变的更加民主的可能性——一个人有一台电脑就可以进行自由的表达。在《堤》中,遭受大规模毁灭无计可施的人类将“未来”视作寻求解决方法的询问对象。同样的情节也出现在他 1984 年受法国劳工民主联盟委托制作的纪念工会运动 100 周年的影片《2084》中,几个电影人在实验室中试图制作一部探讨工会运动 100 年历史的影片,但遭遇了困难,于是他们决定把时间推到 2084 年,去看在未来工会发生了什么。但在两部影片中,“未来”都没有成功地解决我们现在的问题。在马凯的科幻影片中,未来是一个观察点,让我们在思考现在的时候带有一种历史的眼光,能够把当下当作一个在未来必然会变成历史的时刻来观察。在这个意义上,他的科幻影片和他的历史影片共享了一致的逻辑。在《红在革命蔓延时》中,马凯在 1952 年赫尔辛基奥运会上拍摄的障碍超越马术赛的冠军门多萨(César Mendoza)的镜头中说:“你永远不知道你拍的是什么”,二十年后这个马术冠军成为皮诺切特(Augusto Pinochet)军政府(Junta)的成员之一,门多萨将军。这正如马凯的科幻片,我们站在“未来”的现在,去将一段历史或历史的画面放在不同的情景中观看,它呈现出了截然不同的意义。影像并非等于真实,记忆和历史也并不是过去,同样它们都是一种“编排”的结果。这从阅读历史中学到的一课也正是马凯在科幻片中想让我们在观看当下时带有的历史观。

图像的“区域”(Zone)

克里斯·马凯,《没有阳光》,1982

在马凯 1982 年完成的影片《没有阳光》中,记忆的机制不再以隐喻的方式编码在剧情中,而成为了影片的内容本身。它在构建一段记忆的同时,反复指涉记忆构建的方式——记忆如何不断对过去的事件和经验进行重新塑造。图像在这里也并非如在《堤》中一般,更多地只是和记忆在概念上发生了重叠。影片中虚构的主人公克拉斯那(Krasna)这样说到:“我记得东京的那个一月,或者应该说我记得我在东京的那个一月拍摄的画面,它们已经取代了我的记忆,它们就是我的记忆。”这里,马凯是从一个非常具体的角度切入了对记忆和图像的思考。他很自然地好奇,当图像不仅仅是自己记忆的载体,而成为其创造者,甚至如他所说已取代了记忆时,作为一个制造的图像的人,他像工具一样参与其中的这个再现的世界又具有什么样的意义呢?那些他帮助创造的世界的记忆又扮演着什么样的角色?

片中克拉斯那有一个设计电子游戏的日本朋友,他有一个业余爱好,着迷于把各种各样的图像“喂”进电脑中一个被称作“区域”的地方。“区域”的名字是马凯向塔科夫斯基(Andrei Tarkovsky)的另一部非典型的科幻电影《潜行者》(Stalker,1979)的致敬。在“区域”中的图像看起来和“真实”中的图像不一样,马凯对它们进行了简单的滤镜处理使它们看起来不那么容易被我们的双眼辨别,这简单的处理在马凯的科幻世界中象征性着剥除所有图像被赋予的意义,而只留下一个中性的“外表”。就像他在片中讲述的自己对日语中没有形容性的名词的热爱。当图像作为记忆和历史时,剥除它的“意义”意味着不再区别对待过去,不对它进行筛选和编撰,而使所有的过去以某种“纯粹”的状态平等地进入存储它们的“区域”。这是对一种理想的图像状态和历史状态的想象,然而它只能存在在想象中,因为从他赋予自己第一部影片虚构性框架时起,马凯就已经知道影像从来就不是单纯的。

克里斯·马凯,《第五层》,1996

他于 1996 年完成的最后一部影片《第五层》(Level Five)也许更好地回答了克拉斯那的疑问。在这部影片中女主角劳拉试图完成失去的爱人留下的一个游戏编程——一部关于二战中冲绳战役的战争策略游戏。在这场战役中,日军命令冲绳岛民为不落入敌人之手自杀,三分之一的岛民听从了命令,死亡人数达十五万人之多。劳拉为了完成这个编程的任务,需要不断重访自己同爱人的记忆,以及他对冲绳的记忆。在这里,一段私密的个人回忆与一段冲绳悲剧性的历史产生了共鸣,在这样的剧情框架下,女主角不断用自己的记忆介入冲绳的记忆,也试图通过让这段无法言说的历史进入自己的记忆而变的可以言说。虚构的劳拉的记忆,一段极为主观和私人化的冲绳战役的历史,与这个岛的历史,或者说这个岛的记忆在这里异常复杂地交错。这部影片也以更加巧妙的方式延续了他一贯对记忆与历史的虚构性的探讨。女主角在对冲绳战役的研究中,通过想象和构建那些历史人物的私人回忆而接近这段历史,她也在不断构建着自己的对爱人的回忆。而赋予了这场战役一个游戏框架——通过游戏人们可以改写历史、赢得失去的战役——正是对历史编撰的自反性呈现,不仅如此,影片也进入了对具体的历史构建细节的图像学考察,一个代表性的历史图像——将国旗插在已占领的敌方土地的画面是如何在历史中逐渐成为一个神话的?或者在革命、在抗议、在战争中反复出现的一个在被烧死的人图像又具有什么样的历史意义?片中劳拉给所有这些人起了一个共同的名字——古斯塔夫(Gustav)。在这个意义上,《第五层》是马凯最为完整的科幻影片,他在这部影片中对之前的所有思考进行了更为思辨,也更为浪漫、细致的呈现。存在于想象中的理想的“区域”也在其中得到了“还原”,并和其他“当下”一样,被放在了未来的记忆中,成为“遗址”,马凯在影片中借劳拉之口这样说:“这是一种当时非常普遍的习俗,人们被一位知名的保护神灵引导着。有些部落称它为‘computer(英语中“电脑”的意思)’,另外一些管它叫做‘ordinateaur(法语中“电脑”的意思)’。你可以就任何事对它进行提问,你可以将记忆托付于它,但其实你不再拥有任何记忆,它就是你的记忆。”