来源:TANC艺术新闻中文版

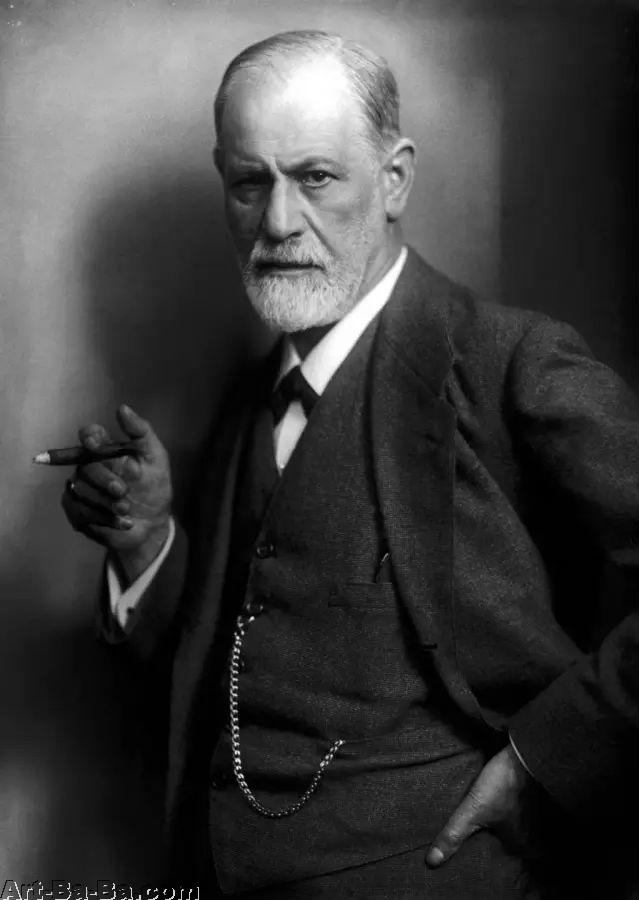

▲ 西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856年5月6日-1939年9月23日),1921年(摄影:Max Halberstadt)

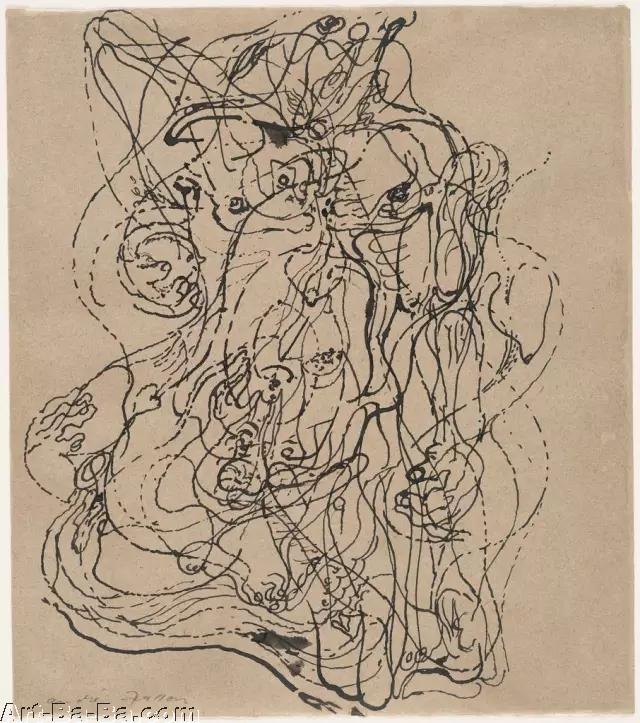

▲ 萨尔瓦多·达利(Salvador Dali),《弗洛伊德画像》 (图片来源:伦敦弗洛伊德博物馆)

超现实主义者尊弗洛伊德为导师,

科学界曾对其嗤之以鼻

- ▬ -

1900年,《梦的解析》问世,尽管这本著作一开始在学术界争议不断,却一版再版,到1929年已经重印了8次。他认为梦无法带给我们任何新鲜的东西,梦境无非拼凑了昨日的残余和被压制的过去。

▲ 马克思·恩斯特(Max Ernst),《Aquis Submersus》,1919年

达达主义代表马克思·恩斯特受到弗洛伊德精神分析理论的启发,于第一次世界大战后的1919年创作了作品《Aquis Submersus》。恩斯特强烈地感受到战后人类社会的危机,弗洛伊德针对精神病人的治疗方法也可能适用于当时整个社会。

弗洛伊德对于梦的阐释和潜意识理论引起了一批艺术家的强烈兴趣,他们用画笔记录下自己的梦境。

当时的超现实主义团体代表人物安德烈·布雷东(André Breton),非常仰慕弗洛伊德,并于1921年在维也纳拜访了他。但弗洛伊德却对超现实主义不屑一顾,因为他本人当时对艺术的理解更为传统和古典。

▲ 安德烈·布雷东

1938年,达利前往伦敦亲自拜访弗洛伊德,试图说服他认识到他的潜意识理论对超现实主义绘画的重要意义。然而,达利当时既不会德语也不会英语,弗洛伊德并未对他表示出任何好感,这在其后弗洛伊德给作家茨威格(Stefan Zweig)的一封信中可见一斑。弗洛伊德认为当时的那些超现实主义倡导者简直可笑至极,虽然后者把他奉为灵感的渊源,并尊为导师。一年之后,弗洛伊德便溘然长逝。

▲ 萨尔瓦多·达利,《自动书写》(Automatic Drawing), 1924年

诗人W·H·奥登在他1940年创作的诗歌《纪念西格蒙德·弗洛伊德》中写道:

……他经常出错,时而荒谬

对我们来说他已不再是一个肉身

而是主宰一代思潮

因他的影响,人类的生活从此截然不同

那一代思潮在奥登写下这首诗歌后数十年影响力不减。

解放被“超我”压抑的“本我”-潜意识与“行动艺术”

- ▬ -

弗洛伊德认为,人的潜意识是违反道德和伦理的,人在现实中没有达成的愿望可以在幻想的王国得到满足。艺术家就像一个精神病人,从一个他不满意的现实中退缩回来,钻进他自己想象出的世界中。他的创作正如梦一样,使“潜意识”愿望获得一种假想的满足。

乔希·科恩 (Josh Cohen) ,伦敦大学金匠学院英文系教授及精神分析师这样解读弗洛伊德的精神分析学对艺术的影响:“潜意识确保了人类可以始终超越任何法律、度量和准则,因为我们可以将潜意识施加于其上。精神分析学说对“不精确的”人性的执迷是它和艺术紧密关联的主要原因。“

▲ 杰克逊·波洛克(Jackson Pollock,图左)在其位于纽约的工作室中进行“行动绘画”

▲ 君特·布鲁斯(Günter Brus),《自画像》,1965年

超现实主义者自由地在画布上绘下梦境,是试图释放在现实生活中被“超我”所压抑的“本我”,而1950年代美国的“行动绘画”(Action Painting)以及1960年代的“维也纳行动主义”(Wiener Aktionismus)背后的驱动力则可被视为那个被释放的“本我”。

“性”作为当代艺术的重要主题

- ▬ -

艺术家迈克尔•克雷格-马丁 (Michael Craig-Martin,曾任教于伦敦大学金匠学院)对《艺术新闻》说,西格蒙德·弗洛伊德理论中最显而易见和最重要之处即是他将性置于人类身份和意识的核心。这一想法仍旧是现代西方社会的基石之一。

▲ 路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)与其作品《蜘蛛 IV》(Spider IV),1996年

在认识到弗洛伊德重新定义了我们关于自我的认知之后,艺术家无可避免地视弗洛伊德的伟大想法为洞悉人类创造力的关键。克雷格-马丁认为在20世纪,包括毕加索、杜尚、达利和布尔乔亚在内的艺术家都对性很着迷。

▲ 翠西·艾敏(Tracey Emin),《被爱伤害的人》,2009年 (图片来源:翠西·艾敏工作室)

▲ 莎拉·卢卡斯的作品《Suffolk Bunny》,被置于弗洛伊德位于伦敦的书房内(图片来源:萨迪·科尔斯 HQ和伦敦弗洛伊德博物馆)

如今翠西·艾敏和莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)依旧执迷于这个主题。杰夫·昆斯毫无疑问也是。尽管艺术家对性的持续关注并不让人感到意外,但有如此多重要的艺术家都将之作为创作的中心,这一点非常有趣。在1970年代出现了性别政治,比如女权主义和同性恋的权利。就同样的问题,一个女权主义艺术家和一个超现实主义者的表达方式会大相径庭,但并不完全相异。(编译/蒋立言,赵文睿)