来源:TANC艺术新闻中文版

今年的6月13日是图像学创始人阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)诞辰150周年,他的学术理论曾其精神疾患而备受冷落。而今,他的学术价值被重新挖掘,从现当代美术馆的大型主题展,当代艺术世界的“弄潮儿”到伊斯兰极端组织破坏圣像的暴行,瓦尔堡的《记忆女神的图集》和“悲怆公式”能告诉我们什么?

从巴黎大皇宫的“连续撞击”到伦敦V&A的“波提切利再想象”

▲ 巴黎大皇宫举办的展览“连续撞击”预告片

日前正在法国巴黎大皇宫(Grand Palais)举行的展览“连续撞击”(Carambolages)吸引了如潮的观展人群,正像展览预告片中的多米诺骨牌效应一样,本次展览没有主题性或是编年体的策展动线,而是引导观众从纯粹的视觉感受出发,依靠自己的想象和理解,由一个图像自动联想到下一个图像,如同多米诺骨牌游戏。

▲ 左:博尔坦斯基,《黑影:被吊死的人》(1989);右:葛饰北斋,《灯笼怪》(1831-1832)

博尔坦斯基(Christian Boltanski)的光影雕塑《黑影:被吊死的人》(ombre:Le Pendu)旁是葛饰北斋的《灯笼怪》;中国的太湖怪石则与17世纪画家杨·费特(Jan Fyt)描绘的趴卧在地的狗的素描习作毗邻而置。

▲ 杨·费特,《趴卧着被拴着的狗》(17世纪)

▲《太湖怪石》(Rocher de lettré)

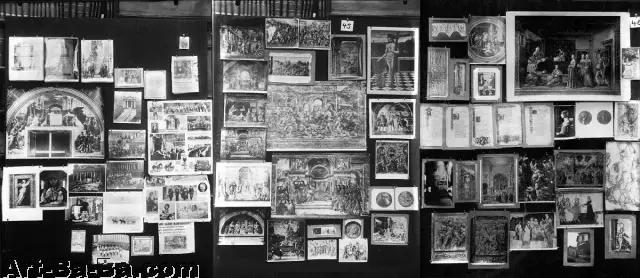

策展人马尔丹(Jean Huber Martin)的灵感正是来源于德国艺术史学家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)在上世纪20年代的《记忆女神的图集》(Mnemosyne Atlas),瓦尔堡收集各类明信片、照片、地图、旅行手稿、邮票、时刻表等,他将图集作为研究工具,把诗歌、哲学、民俗学等领域的资料贯穿艺术史研究。他将看似不相关的图像资料并置,利用“好邻居法则”,激发图像与记忆之间的关联,探索图像背后的事实。

▲《记忆女神的图集》,局部

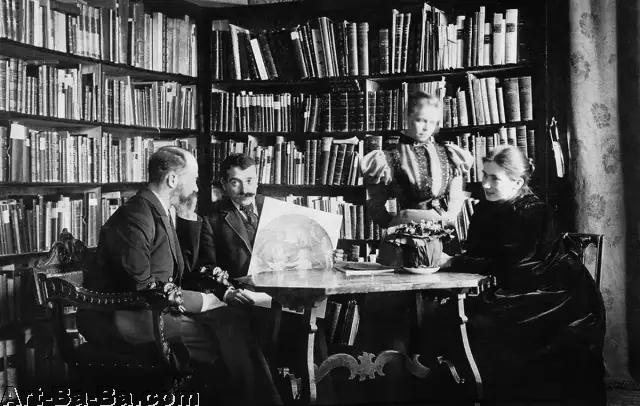

▲ 瓦尔堡(左二)的图像学在20世纪艺术史研究上占有重要位置

瓦尔堡1866年出生于德国汉堡一个银行大亨之家,他开创了艺术史研究的新观念”图像学“(Ikonographie),它于1912年第一次在他的著作中出现。他的科学图集和艺术实验对20世纪的艺术史研究影响深远,打破了传统的以年代、风格和艺术家划分的艺术史研究。

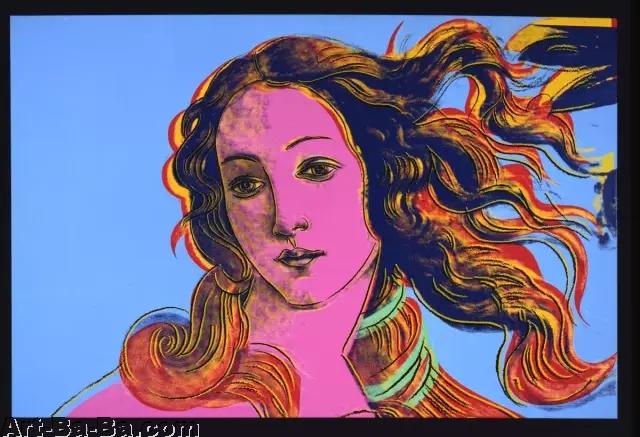

▲ 安迪·沃霍尔,《文艺复兴的绘画细节》(1984)

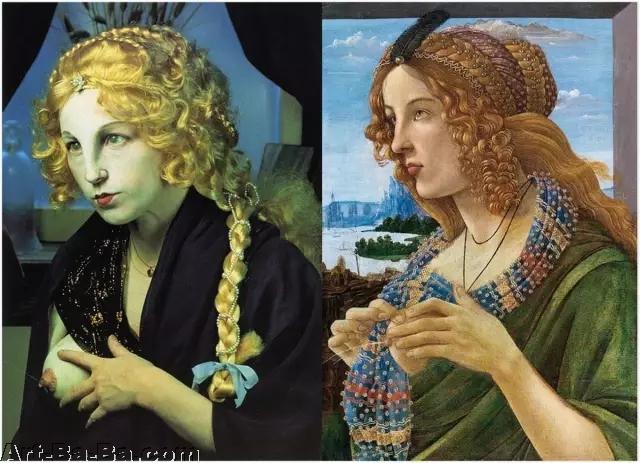

▲ 辛迪·舍曼,《历史肖像无题#225》(1990)与波提切利《寓言肖像》(1480)

▲ “波提切利再想象”,展览现场

无独有偶,今年上半年巡回欧洲的展览“波提切利再想象”(Botticelli Reimagined)也是打破了时空界限,文艺复兴时期的绘画巨匠波提切利的维纳斯形象启发了之后无数的艺术家,从安迪·沃霍尔(Andy Warhol)到辛迪·舍曼(Cindy Sherman),影响范围还波及时尚和大众文化,如Dolce&Gabbana推出的以该幅作品为花纹的春夏女裙。

▲ 波提切利《维纳斯的诞生》(La nascita di Venere),1485年,现藏于乌菲兹美术馆

瓦尔堡对意大利文艺复兴——尤其是波提切利的绘画——怀有极大的兴趣,早在1893年,他就将波堤切利的《维纳斯的诞生》和《春》作为论文研究对象:他探索“古典主义的来世”(Nachleben der Antike),反对仅仅从图像的纯粹形式出发的美术史研究,因为一切图像公式都与情感负荷和行为方式紧密相连。他提出了“悲怆公式”(Pathosformel)的概念,即某些姿势具有普遍而长期的意义,而以某种方式表达自我有其生物学根源。

“当你悲伤的时候,你抬起双手;当你高兴的时候,你欢呼雀跃——这些都是基本的身体需求,瓦尔堡学院(Warburg Institute)的院长大卫·弗里伯格(David Freedberg)说,“认知神经学为我们提供了足够的知识去更好地理解人们对图像的反应,无论他们身处博物馆还是自己家里。”

▲ 罗斯科,《红色5号》(1961)

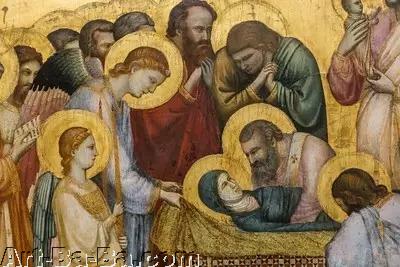

▲ 乔多,《玛丽亚之死》局部(约1310)

放眼当代艺术界,打破传统编年叙事体,以图像本身或作品背后的故事串联起来的展览不计其数,如将罗斯科(Mark Rothko)的《红色5号》与乔多(Giotto di Bondone)的《玛丽亚之死》放在一起,前者曾深受后者在意大利文艺复兴时期的壁画作品中自然流露的人物情感的影响。伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)自2000年开馆起,便以主题展作为展览计划宗旨,在泰特现代美术馆(Tate Modern)于2000年举行的主题展“风景/物质/环境”将大地艺术家理查德·朗(Richard Long)的作品《红页岩循环》与莫奈《睡莲》系列并置。

▲ 左:理查德·朗,《红页岩循环》(1998);右:莫奈,《睡莲》系列(1916年后)

艺术史学家,曾担任德国卡斯厄鲁尔造型艺术学院教授的沃尔夫冈·乌尔里希(Wolfgang Ullrich)认为,现今无数的策展人将瓦尔堡奉为宗师,很大一方面原因在于他开创的“图像学”激发了图像内部的力量,通过将不相关的图像并置、比对而创造出新的价值。比如把一幅中世纪的宗教绘画与一尊极简主义雕塑放在一起,或是将卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的绘画置于理查德 ·朗的大地艺术作品的旁边。另一方面,也为馆藏和资金有限的美术馆提供多样化的展览辟出一条新路。

瓦尔堡与当代艺术世界的“弄潮儿”

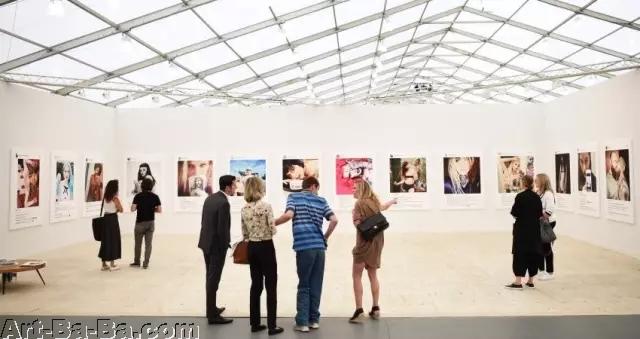

▲ 理查德·普林斯的Instagram艺术作品亮相2015年纽约弗瑞兹艺博会(Frieze)

▲ 理查德·普林斯,无题(肖像)(2014)

如今在当代艺术领域如雷贯耳的名字,他们中的很多深受瓦尔堡图像学理论的启迪。以Instagram艺术而著称的理查德·普林斯(Richard Prince)在2015年纽约弗瑞兹(Frieze)艺博会上,以9万美元1张的价格售出他从Instagram的明星账户上截取的照片而引起广泛争议;而早在2014年纽约高古轩画廊(Gagosian Gallery)的一场名为“新肖像”(New Portraits)的展览上,他则展出了38张从Instagram上下载的明星肖像,只是在照片底部加上了自己的评论。

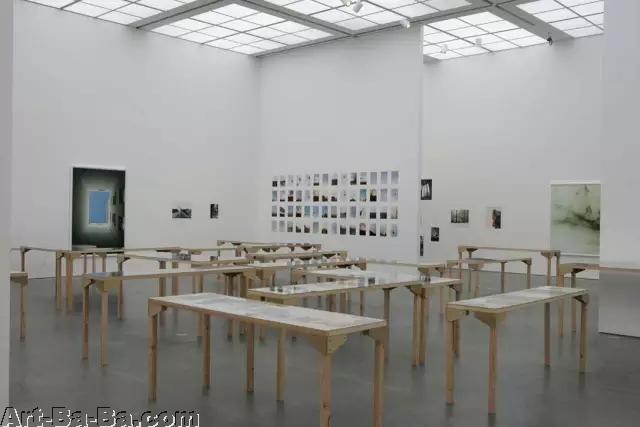

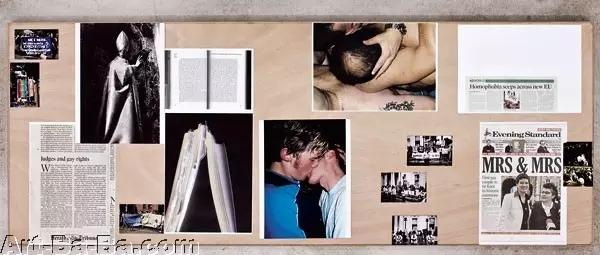

▲ 沃尔夫冈·提尔曼斯,《真相研究中心:2007/2008》 (2005-2008)

▲ 沃尔夫冈·提尔曼斯的录像装置《建筑之书》亮相2014年威尼斯国际建筑双年展

首位非英国籍透纳奖得主,当代艺术界炙手可热的沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)的作品中跨越了他早期赖以成名的摄影艺术的界限,发明了一种名为“全景式的墙面装置”(All-Over-Wandinstallationen)。如作品《真相研究中心》(Truth Study Centre 2007/2008),他对报纸、杂志中的新闻素材和流行文化主题进行重新组合和拼贴,并将其布满整个空间:从墙面、橱窗到书桌。在2014年的威尼斯国际建筑双年展上亮相的影像装置《建筑之书》(Book for Architects)中则汇集了他450余张房屋、内部空间、外立面的摄影作品,通过巧妙编排各张照片之间的顺序,反映了他个人对建筑的观点-“由个人和外部因素导致的控制和堕落”。提尔曼斯的个人信条--我制造图像,为了认识这个世界(Ich mache die Bilder, um die Welt zu erkennen)与瓦尔堡的图像学理论不谋而合。

如何用瓦尔堡的图像学解释圣像破坏行径

▲ 伊斯兰极端组织摧毁摩苏尔博物馆内的雕像,视频来源:Tube News

近年来,伊斯兰圣像破坏运动频频爆发,在2015年2月公布的一段视频里,伊斯兰极端组织在位于伊拉克北部,藏有迄今为止3000多年的亚述文明古迹的摩苏尔博物馆(Mosul Museum)破坏雕像,背景配音咏唱道,先知“命令我们毁掉这些雕像”,“当年先知和他的同伴们完成征服之后,也做了相同的事情”,“你看到的我们身后的那些古迹只是之前几个世纪的人们的雕像和偶像,他们礼拜的对象是这些东西,而不是真主”。

▲ 照片上是破坏前的帕尔米拉城的胜利拱顶,实景图为遭伊斯兰极端组织破坏后的景象

如今,现代神经学为瓦尔堡的假设给出了生理学上的解释,弗里伯格向《艺术新闻》解释道:“在那段关于摩苏尔博物馆的视频里,每一个被劈裂的雕像头颅都让旁观者感到不寒而栗……每一个使用风钻破坏雕像面部的动作,以及对它们的眼睛的刺戮都会激发一种痛彻肺腑的内受性反应……我们通过激活自身的体感皮层、脑岛和其它与感觉相关的大脑皮层,对他人身体遭受到的暴力攻击和刺戮感同身受。” 弗里伯格认为,瓦尔堡除了对艺术史的独特贡献之外,我们需要把他的工作置于人类学、生物学和政治学的领域进行考量。

“意义的赋予和创造”是当代艺术的重要核心之一。身为银行之家长子的阿比·瓦尔堡当年对继承家业毫无兴趣,唯一的要求是让家庭资助其所有用于研究的书籍,可以潜心于学术。如今,颇具讽刺意义的是,他的“图像学”理论却成就了创造无尽商业价值的当代艺术市场。另一方面,“悲怆公式”的假设在若干年后被认知神经学所论证,也说明了他的图像学概念鼓励学术的异质性。正如瓦尔堡在1927年的一封信中写道:“只有当艺术史展现出··· ···看待艺术作品比迄今为止更多元的角度,我们的活动才会重新吸引学者和普通大众。”

(编译/蒋立言)

瓦尔堡的图书馆

伦敦瓦尔堡学院| 6月13日-6月17日

阿比·瓦尔堡|记忆女神的图集

德国卡斯厄鲁尔艺术与媒体中心| 9月1日-11月6日