'85 新潮美术运动-1980年美术大趋势

发起人:velvetgolden 回复数:0

浏览数:3295

最后更新:2007/10/21 15:50:22 by

1980

1980年,有这样的几个主题延续了70年代末美术的发展状况:

1.1 创作主题:

批判和控诉的伤痕作品成为主流,展现自然生活的作品渐渐出现。

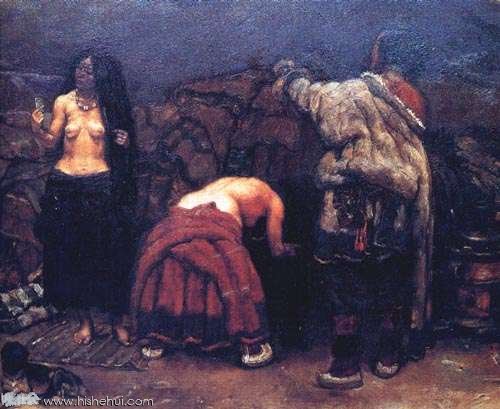

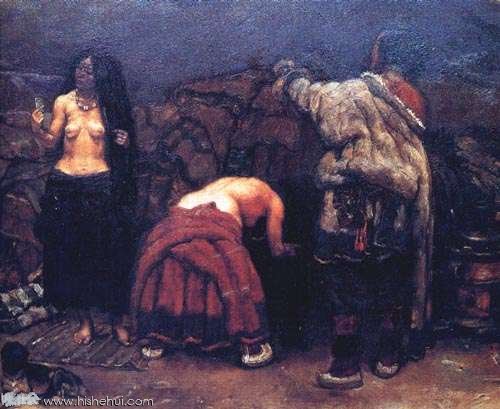

其一是批判现实主义的主题作品增多,并且受到重视和肯定,在80年初形成了高潮。1980年一月《美术》上发表了连环画《枫》的作者程宜明的文章关于创作连环画枫的一些想法,为枫的创作作了辩护。1同一期上,更加重要的作品《1976年X月X日的雪》2出现在插图中,程从林的这幅再现文革武斗事件的作品用真实的形象和色彩,展示了伤痕美术最典型的主题。画面构图是造成的戏剧效果同王世墩的《血衣》3中的戏剧场景起到了相同的效果。79年底,就有各种表现文革武斗事件的作品在各省市的庆祝建国30周年的美展中出现。在1980年2月的《庆祝中华人民共和国三十周年美展》中,获奖的作品一等奖和二等奖分别是《枫》和《1976年X月X日的雪》。这说明它已经排除阻力,成为占主导地位的美术题材。

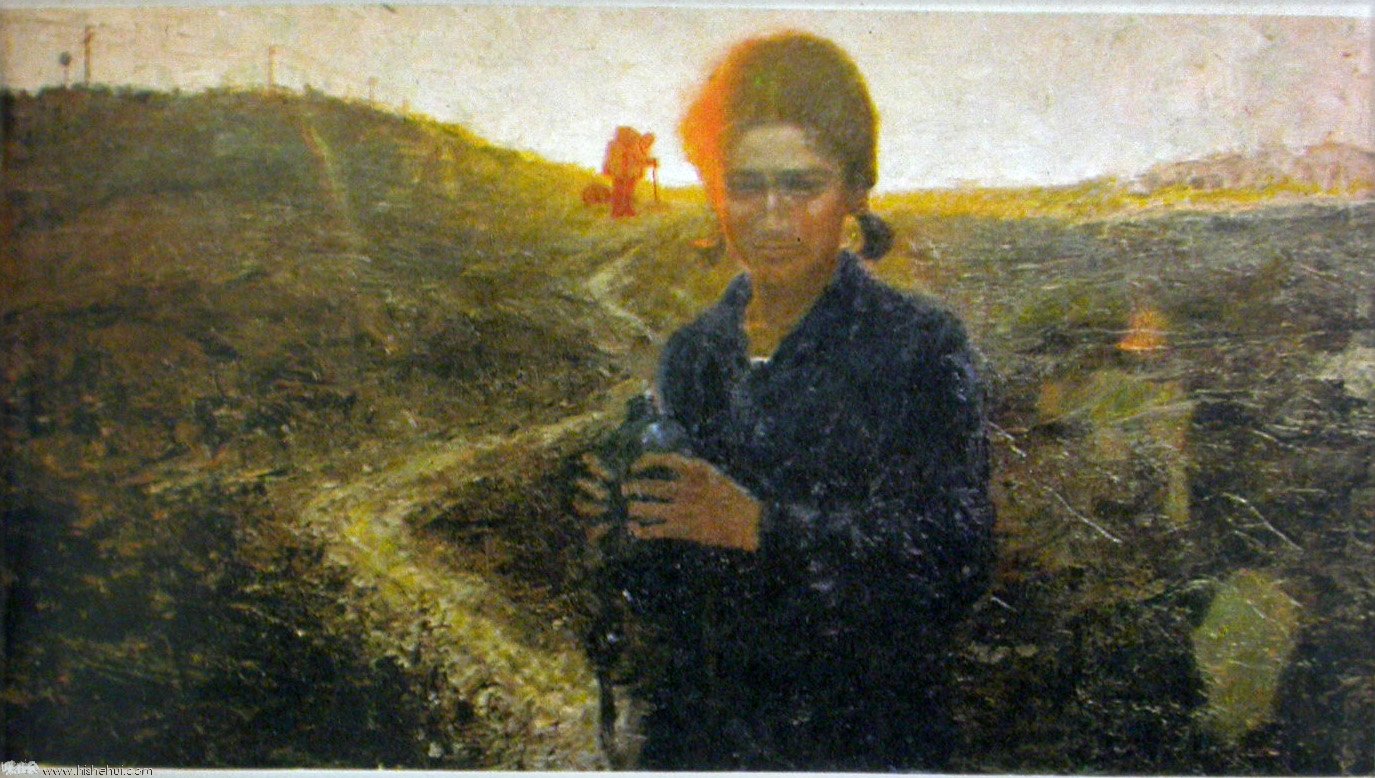

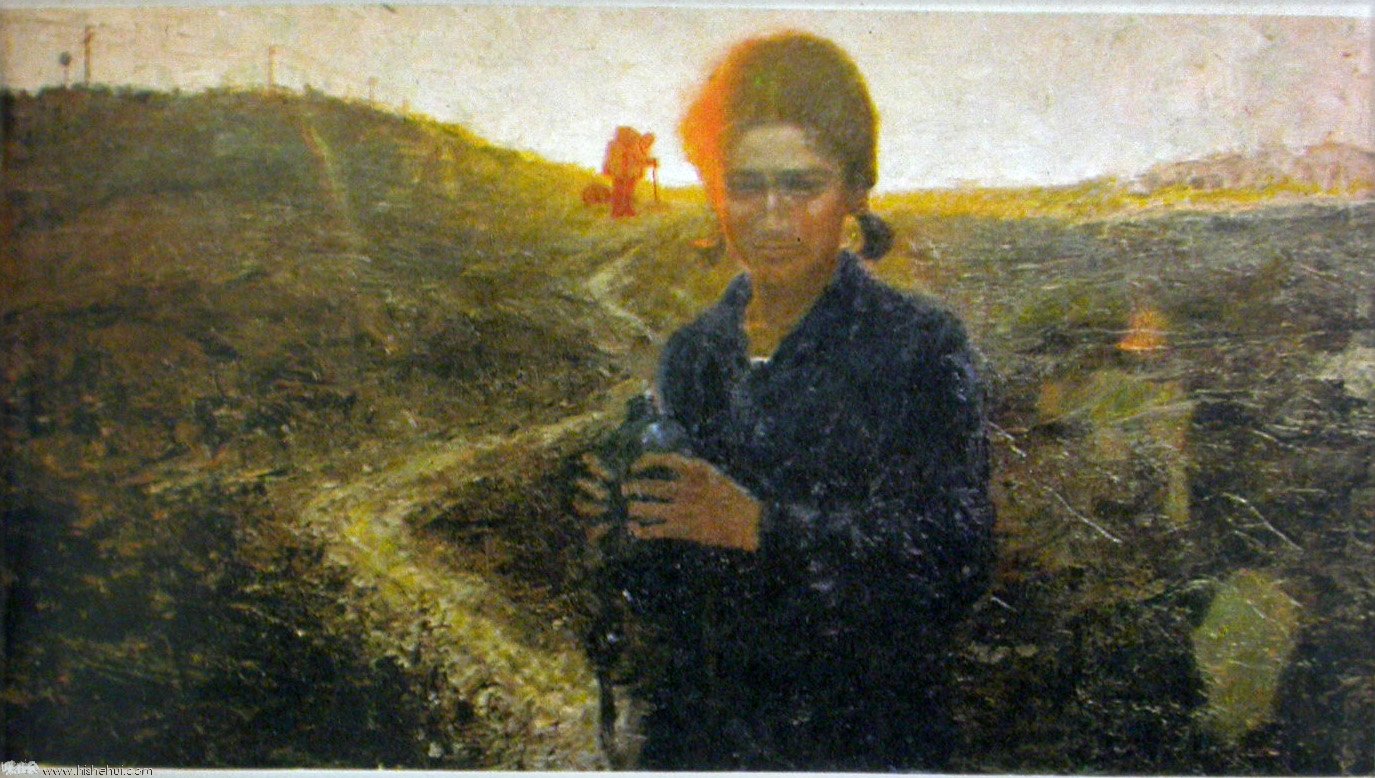

相比表现冲突的主题,描写知青生活的作品王亥的《春》3整个画面上蒙着一层模模糊糊的感觉,少了直接的控诉和悲怨,直视现实中又带有说不清的对惨痛的回避。这些表现知青生活的作品形成了四川美术学院毕业生作品的主导风格,对他们展开的讨论以支持为主的。《美术》第12期中一篇总结性的文章,何溶的《读四川美术学院毕业生美展》中,说道应该肯定这种现实主义和年轻人的创新。4这里说的现实主义和文革时期的革命现实主义是不同的,这种现实主义没有突出的人物,没有激荡的情节,没有跳出的色彩,而是暗色为主,恢复自然和人本身的本原面貌。

1.2 绘画语言:装饰风格流行,抽象和印象的画法在讨论中

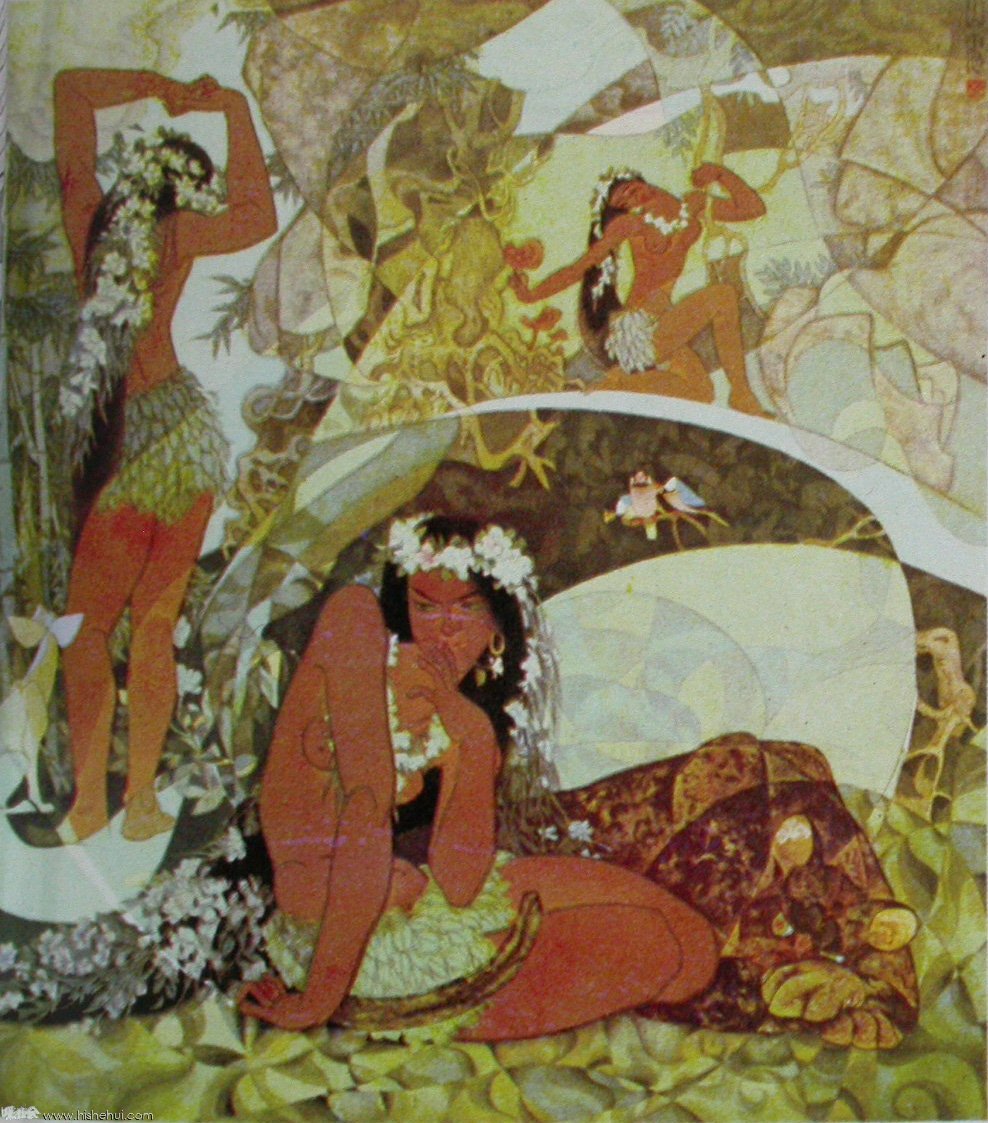

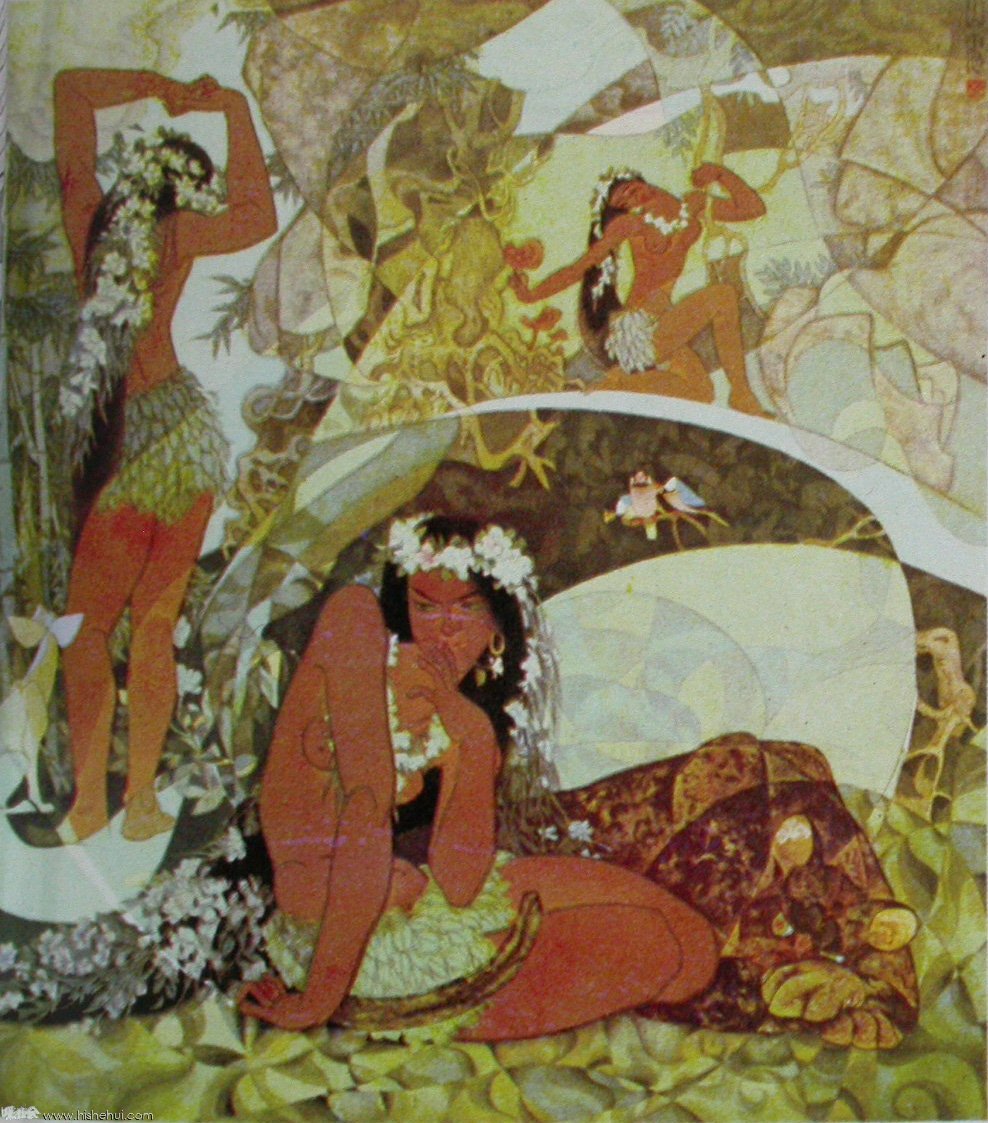

以机场壁画为代表的装饰民族风格的作品,将几个方面更完全的结合了其来。刘绍荟《苕树屯》5发表在美术杂志上,同时发表在杂志上的是维也纳分离派的作品和莫迪利亚尼的作品。装饰画风的画家和维也纳分离派以及莫迪里亚尼的作品确实有相似的形式和色彩感觉,不同的是,装饰画风的画家是仅仅从视觉感受的角度来理解这些艺术作品的,而没有提到和这些画法相关的西方美术理论。中国理论界对外国的这些作品的评论是发于形式而止于美感的,讨论的目的是如何利用形式,来创作更加优美而喜闻乐见的画作。而抽象的含义主要就是指这种装饰性和形式美,这种理解在这个时期是很普遍的。

1.3 外国美术的介绍逐渐走向了对西方现代美术的正面了解。

浙江美术学院办的《国外美术资料》改版为《美术译丛》,并在国内公开发行。印象派摆脱了在文革中的受批判地位,作品出现在各大美术杂志上,得到正面客观的评论机会。米开朗基罗,德拉克洛瓦作为印象派的先导,作品得到重新介绍。7德加作品在北京展览,并且开始介绍凡高作品8。美国画家波洛克早期的有具象特点的作品出现在美术杂志上,说明对西方美术的接受限度已经推行到后印象和后现代中具有现实主义特色的东西。邵大箴的文章《现实主义精神与现代派艺术》中说“科学、工业、动的时代影响人们的感情和趣味,影响艺术形式的旋律和节奏,现代艺术中也有现实主义”9。美术讨论会上,世界潮流的需要成为讨论美术形式发展的条件,这样的话,西方现代派、形式美和绘画语言、抽象、自我表现都可以拿来被谨慎的使用,不过前提条件是要说明他们和现实生活之间的关系,并且说明使用的只是形式,以追求更现实更符合社会发展的美感形式,而不是所谓的“形式主义”10。现实主义和形式主义之间的互相敌对和偶尔的融合在这一年开始全面展开。

1.4 中国画:

山水人物画为主,以气势风格的山水画老画家重新浮出水面,传统中国画复苏,民族文化形象继续使用中获得了新的含义。

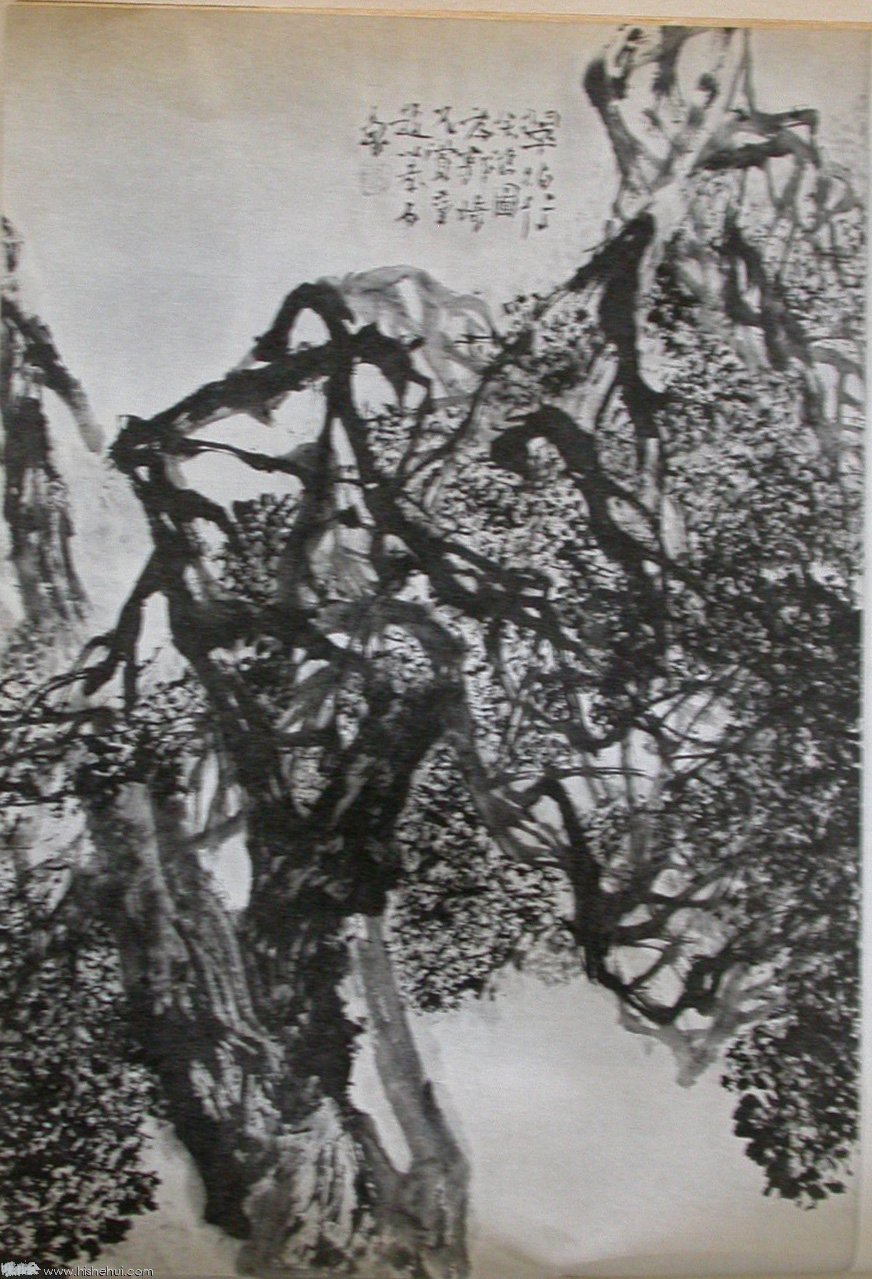

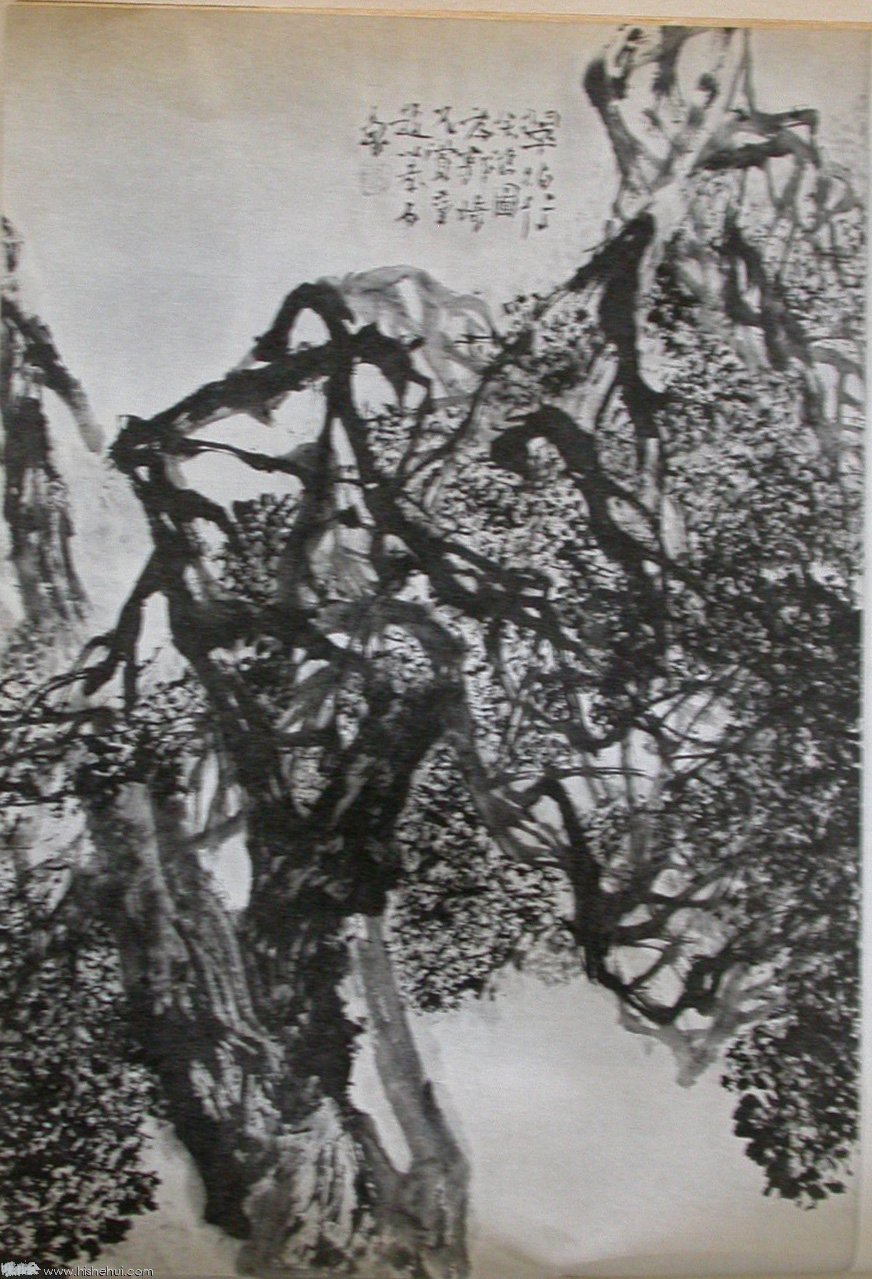

这时的中国画,仍然是山水人物画占主要的部分,另外以新的社会群体为主题的画作占有优势。1980年春天,第五届全国美展开幕,展出作品417件,其中中国画106件。周思聪《人民与总理》11获一等奖,王有政《悄悄话》12,刘宇廉连环画《枫》获得一等奖。这些作品对于现实主义的理解有更近了一步。周思聪早期有方增先的痕迹,还有蒋兆和、黄胄的画风也影响了一些人。周思聪、卢沉的《矿工组画》13相比起来更具有力量感。山水画方面,一些解放前被批判的老画家得到重新重视。1980年7月,8月分别召开了石鲁和傅抱石的中国画艺术讨论会,紧接之后的讨论会简报上全面的肯定了他们在山水画,尤其是气势为主的中国山水画上作的贡献和取得的成就。14传统的中国画得到了客观的介绍,比如清代四王的作品,在文革时期一直是受到批判的文人画的典型,在这一年也开始慢慢重新出现,从笔墨画法上得到了正确认识。

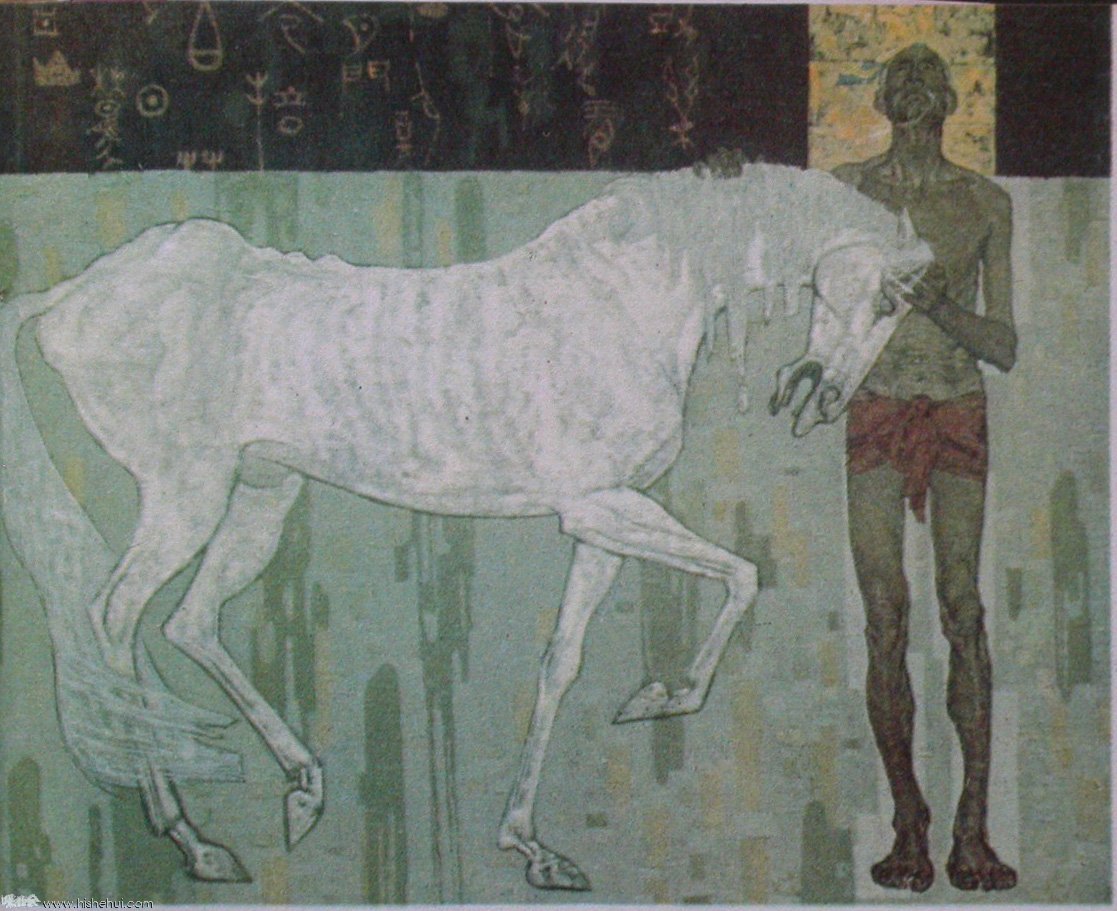

民族美术形象,包括各类佛教石窟雕塑,敦煌莫高窟壁画,民间的剪纸年画就从民间被发掘出来,不管是油画还是中国画都看到了它们在塑造形象上的优势,在使用敦煌式的装饰风格越来越多的同时,民族文化的另一个方面,就是蕴含气势美的民族符号成为创作母题和形式来源。7月,《同代人油画展》在北京中国美术馆举行,展出了15件青年画家的80余件作品。展览的突出特点是注重形式风格,尤其是民族符号的运用。1980年美术第10期发表了《同代人画展》的作品,其中最突出的是王怀庆的《伯乐图》和《永恒》,15图中使用了霍去病墓前的石人和石虎的形象反复叠加,气势庞大,色彩冷静,既是民族气势魂魄的呼唤,又是对民族精神遗失的质问。简单的并列形式显得有些单一和笨拙,不过是早期使用比较成功的例子。在中国画方面,提出了一些理论,强调应该突出民族特色的理论,潘公凯在怀念潘天寿的文章中引用了潘天寿早年对民族文化的的说法:“要强调民族文化,不能割断历史 ;民族文化遗产中,也包含着中国民族的现实主义。”16有的是直接的呼吁通过民族文化来构建作品的艺术形象,以开阔视野,走出渐入甜俗的装饰风格:“艺术主题是人的主题。我国幅员广大,历史悠久人口众多,我们应通过艺术把我们民族形象恰如其分树立在世界上,如滔滔黄河,古老长城,巍峨的喜马拉雅山。我们的民族形象是雄伟的、深沉的、而绝不是纤细和甜媚的。”17

1.5 体制外的青年人美术运动:

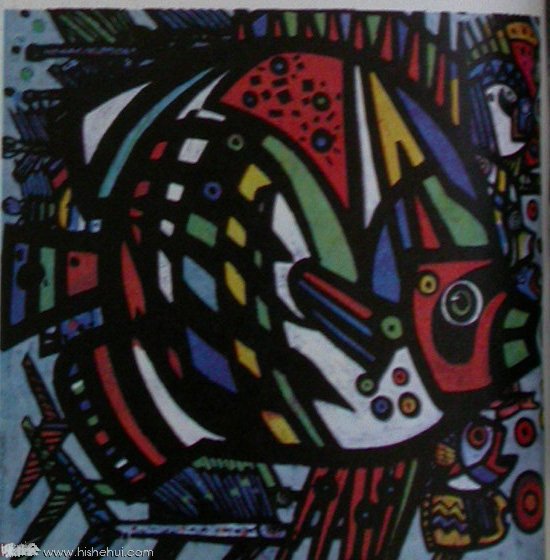

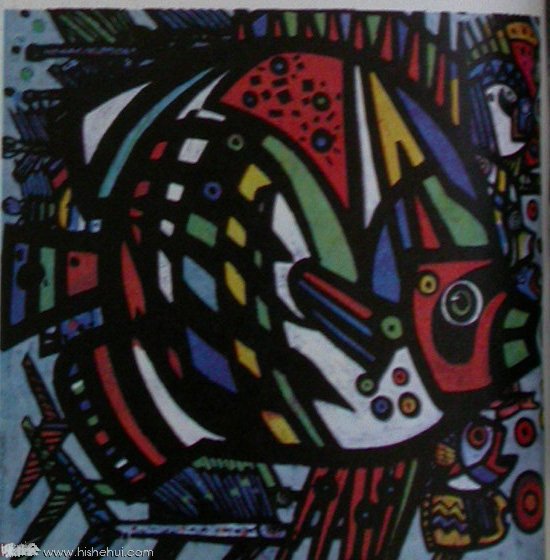

79年底被主流所回避的星星美展再次在中国美术馆外开展18,相比上次美展被大多数人指责的情况,第二次星星美展得到了讨论的机会,19舆论评价仍然是以不解为主,但是将他们的作品发表在杂志上,增加了评论面和不同的呼声。可以看出的是,星星美展的作品也是以对社会的批判为主题的,但是不仅仅单纯指向了文革时期,而且还包括当时多种的社会状态,这种广泛的社会性和抽象的形式以及粗糙的画法构成了它激进的面貌。

1980年,有这样的几个主题延续了70年代末美术的发展状况:

1.1 创作主题:

批判和控诉的伤痕作品成为主流,展现自然生活的作品渐渐出现。

其一是批判现实主义的主题作品增多,并且受到重视和肯定,在80年初形成了高潮。1980年一月《美术》上发表了连环画《枫》的作者程宜明的文章关于创作连环画枫的一些想法,为枫的创作作了辩护。1同一期上,更加重要的作品《1976年X月X日的雪》2出现在插图中,程从林的这幅再现文革武斗事件的作品用真实的形象和色彩,展示了伤痕美术最典型的主题。画面构图是造成的戏剧效果同王世墩的《血衣》3中的戏剧场景起到了相同的效果。79年底,就有各种表现文革武斗事件的作品在各省市的庆祝建国30周年的美展中出现。在1980年2月的《庆祝中华人民共和国三十周年美展》中,获奖的作品一等奖和二等奖分别是《枫》和《1976年X月X日的雪》。这说明它已经排除阻力,成为占主导地位的美术题材。

相比表现冲突的主题,描写知青生活的作品王亥的《春》3整个画面上蒙着一层模模糊糊的感觉,少了直接的控诉和悲怨,直视现实中又带有说不清的对惨痛的回避。这些表现知青生活的作品形成了四川美术学院毕业生作品的主导风格,对他们展开的讨论以支持为主的。《美术》第12期中一篇总结性的文章,何溶的《读四川美术学院毕业生美展》中,说道应该肯定这种现实主义和年轻人的创新。4这里说的现实主义和文革时期的革命现实主义是不同的,这种现实主义没有突出的人物,没有激荡的情节,没有跳出的色彩,而是暗色为主,恢复自然和人本身的本原面貌。

1.2 绘画语言:装饰风格流行,抽象和印象的画法在讨论中

以机场壁画为代表的装饰民族风格的作品,将几个方面更完全的结合了其来。刘绍荟《苕树屯》5发表在美术杂志上,同时发表在杂志上的是维也纳分离派的作品和莫迪利亚尼的作品。装饰画风的画家和维也纳分离派以及莫迪里亚尼的作品确实有相似的形式和色彩感觉,不同的是,装饰画风的画家是仅仅从视觉感受的角度来理解这些艺术作品的,而没有提到和这些画法相关的西方美术理论。中国理论界对外国的这些作品的评论是发于形式而止于美感的,讨论的目的是如何利用形式,来创作更加优美而喜闻乐见的画作。而抽象的含义主要就是指这种装饰性和形式美,这种理解在这个时期是很普遍的。

1.3 外国美术的介绍逐渐走向了对西方现代美术的正面了解。

浙江美术学院办的《国外美术资料》改版为《美术译丛》,并在国内公开发行。印象派摆脱了在文革中的受批判地位,作品出现在各大美术杂志上,得到正面客观的评论机会。米开朗基罗,德拉克洛瓦作为印象派的先导,作品得到重新介绍。7德加作品在北京展览,并且开始介绍凡高作品8。美国画家波洛克早期的有具象特点的作品出现在美术杂志上,说明对西方美术的接受限度已经推行到后印象和后现代中具有现实主义特色的东西。邵大箴的文章《现实主义精神与现代派艺术》中说“科学、工业、动的时代影响人们的感情和趣味,影响艺术形式的旋律和节奏,现代艺术中也有现实主义”9。美术讨论会上,世界潮流的需要成为讨论美术形式发展的条件,这样的话,西方现代派、形式美和绘画语言、抽象、自我表现都可以拿来被谨慎的使用,不过前提条件是要说明他们和现实生活之间的关系,并且说明使用的只是形式,以追求更现实更符合社会发展的美感形式,而不是所谓的“形式主义”10。现实主义和形式主义之间的互相敌对和偶尔的融合在这一年开始全面展开。

1.4 中国画:

山水人物画为主,以气势风格的山水画老画家重新浮出水面,传统中国画复苏,民族文化形象继续使用中获得了新的含义。

这时的中国画,仍然是山水人物画占主要的部分,另外以新的社会群体为主题的画作占有优势。1980年春天,第五届全国美展开幕,展出作品417件,其中中国画106件。周思聪《人民与总理》11获一等奖,王有政《悄悄话》12,刘宇廉连环画《枫》获得一等奖。这些作品对于现实主义的理解有更近了一步。周思聪早期有方增先的痕迹,还有蒋兆和、黄胄的画风也影响了一些人。周思聪、卢沉的《矿工组画》13相比起来更具有力量感。山水画方面,一些解放前被批判的老画家得到重新重视。1980年7月,8月分别召开了石鲁和傅抱石的中国画艺术讨论会,紧接之后的讨论会简报上全面的肯定了他们在山水画,尤其是气势为主的中国山水画上作的贡献和取得的成就。14传统的中国画得到了客观的介绍,比如清代四王的作品,在文革时期一直是受到批判的文人画的典型,在这一年也开始慢慢重新出现,从笔墨画法上得到了正确认识。

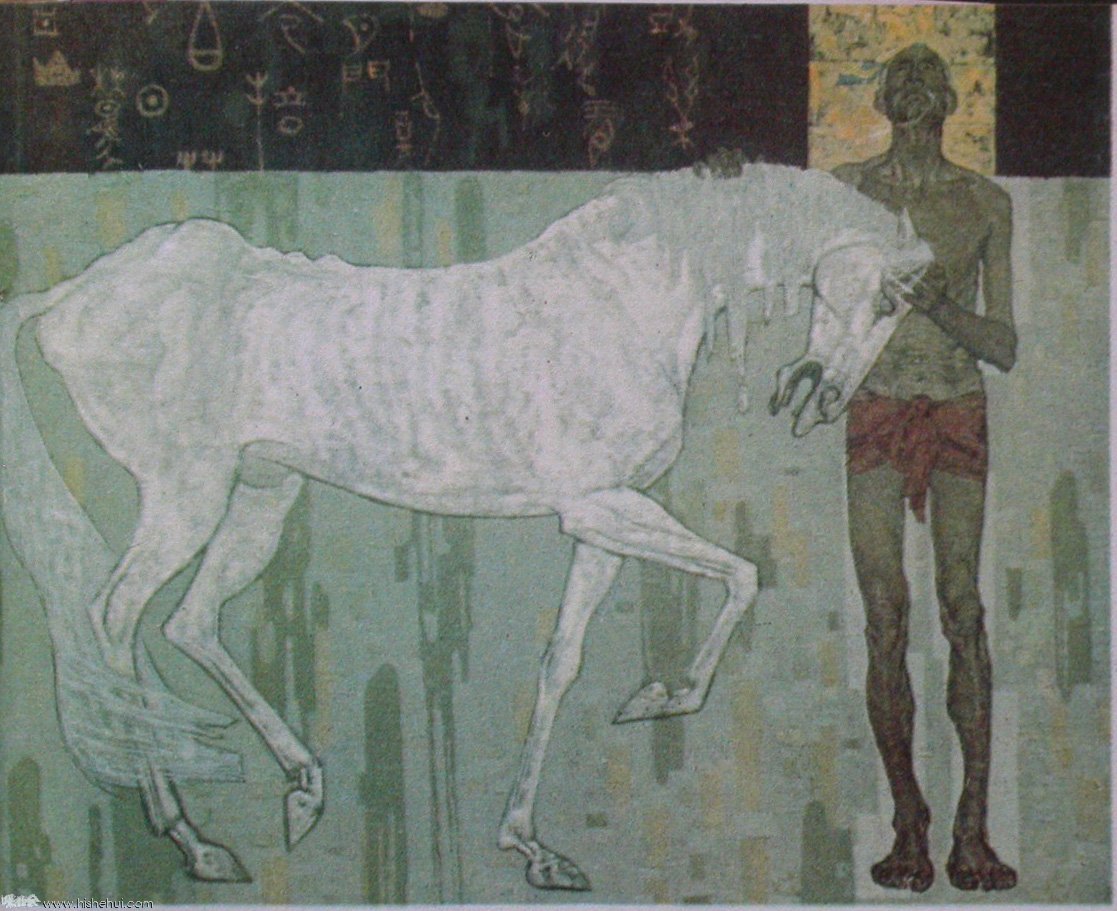

民族美术形象,包括各类佛教石窟雕塑,敦煌莫高窟壁画,民间的剪纸年画就从民间被发掘出来,不管是油画还是中国画都看到了它们在塑造形象上的优势,在使用敦煌式的装饰风格越来越多的同时,民族文化的另一个方面,就是蕴含气势美的民族符号成为创作母题和形式来源。7月,《同代人油画展》在北京中国美术馆举行,展出了15件青年画家的80余件作品。展览的突出特点是注重形式风格,尤其是民族符号的运用。1980年美术第10期发表了《同代人画展》的作品,其中最突出的是王怀庆的《伯乐图》和《永恒》,15图中使用了霍去病墓前的石人和石虎的形象反复叠加,气势庞大,色彩冷静,既是民族气势魂魄的呼唤,又是对民族精神遗失的质问。简单的并列形式显得有些单一和笨拙,不过是早期使用比较成功的例子。在中国画方面,提出了一些理论,强调应该突出民族特色的理论,潘公凯在怀念潘天寿的文章中引用了潘天寿早年对民族文化的的说法:“要强调民族文化,不能割断历史 ;民族文化遗产中,也包含着中国民族的现实主义。”16有的是直接的呼吁通过民族文化来构建作品的艺术形象,以开阔视野,走出渐入甜俗的装饰风格:“艺术主题是人的主题。我国幅员广大,历史悠久人口众多,我们应通过艺术把我们民族形象恰如其分树立在世界上,如滔滔黄河,古老长城,巍峨的喜马拉雅山。我们的民族形象是雄伟的、深沉的、而绝不是纤细和甜媚的。”17

1.5 体制外的青年人美术运动:

79年底被主流所回避的星星美展再次在中国美术馆外开展18,相比上次美展被大多数人指责的情况,第二次星星美展得到了讨论的机会,19舆论评价仍然是以不解为主,但是将他们的作品发表在杂志上,增加了评论面和不同的呼声。可以看出的是,星星美展的作品也是以对社会的批判为主题的,但是不仅仅单纯指向了文革时期,而且还包括当时多种的社会状态,这种广泛的社会性和抽象的形式以及粗糙的画法构成了它激进的面貌。