[卓越空间]隋建国个展公共化的个人痕迹现场

发起人:velvetgolden 回复数:7

浏览数:2927

最后更新:2008/04/30 07:59:56 by

其实……其实……很简单。

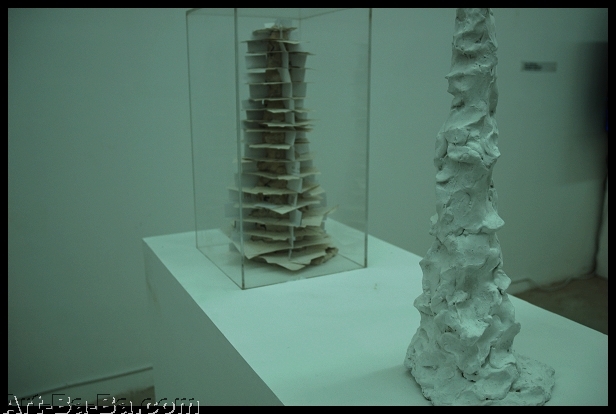

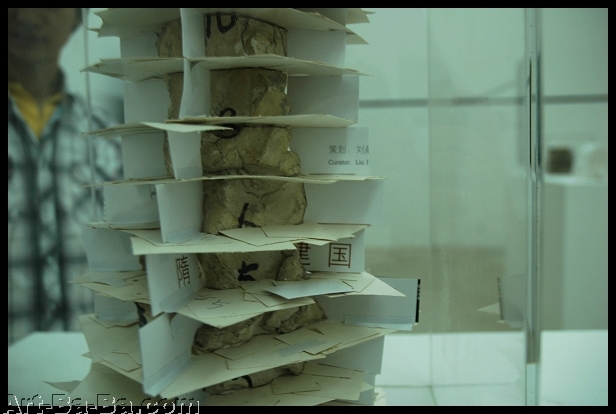

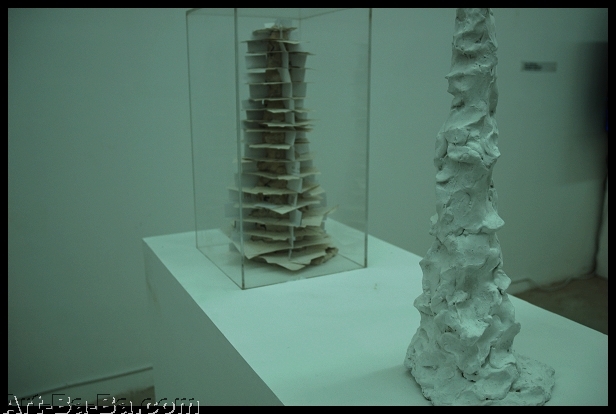

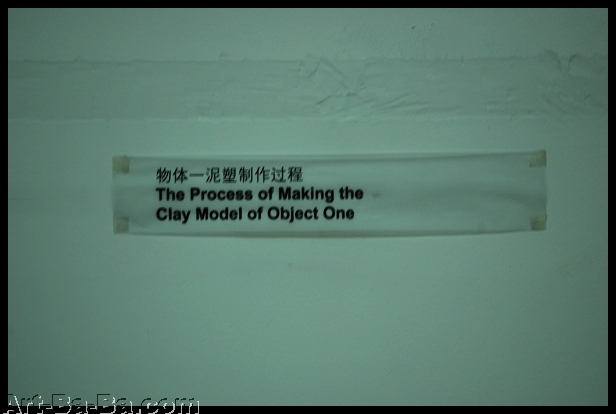

老隋那泥巴随手捏了三个陀,布满手纹指纹等等……

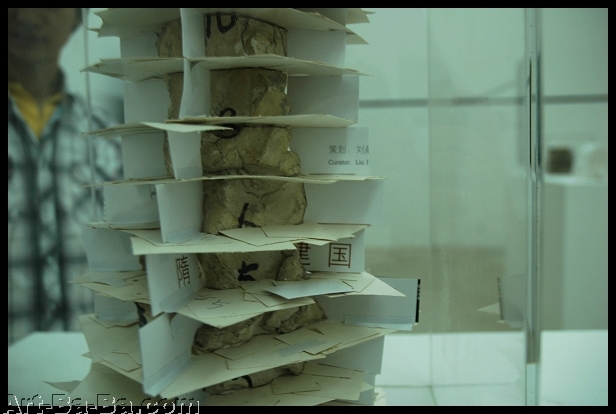

助手将其用正统的雕塑手法翻模、激光分割、装木头框子,按比例放大等等(很多太专业的术语)

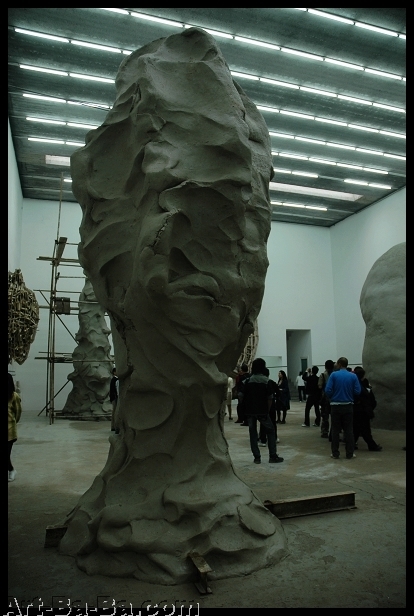

最后,这三小陀编成三大陀,纪念碑尺寸的大雕塑。

老隋说,他最大的困扰就是不知道怎么做得不像雕塑。

如此搞,是为了考察无意义的随手的个人痕迹,如何被放大成公共意志。

话这么说,老隋的无聊行为就崇高了。不过,也许更应该讨论一下,

个人化的无聊行为,如何被忽悠成理论,又如何被弄成展览的

[attachment=89772]

[attachment=89773]

[attachment=89774]

[attachment=89775]

[attachment=89776]

[attachment=89777]

[attachment=89778]

[attachment=89779]

[attachment=89780]

[attachment=89781]

[attachment=89782]

[attachment=89783]

[attachment=89784]

[attachment=89785]

[attachment=89786]

[attachment=89787]

老隋那泥巴随手捏了三个陀,布满手纹指纹等等……

助手将其用正统的雕塑手法翻模、激光分割、装木头框子,按比例放大等等(很多太专业的术语)

最后,这三小陀编成三大陀,纪念碑尺寸的大雕塑。

老隋说,他最大的困扰就是不知道怎么做得不像雕塑。

如此搞,是为了考察无意义的随手的个人痕迹,如何被放大成公共意志。

话这么说,老隋的无聊行为就崇高了。不过,也许更应该讨论一下,

个人化的无聊行为,如何被忽悠成理论,又如何被弄成展览的

[attachment=89772]

[attachment=89773]

[attachment=89774]

[attachment=89775]

[attachment=89776]

[attachment=89777]

[attachment=89778]

[attachment=89779]

[attachment=89780]

[attachment=89781]

[attachment=89782]

[attachment=89783]

[attachment=89784]

[attachment=89785]

[attachment=89786]

[attachment=89787]

这个展览真是太棒了!! 顶级的作品+ 艺术家+ 空间+ 策展人!

老隋的作品是最像大师!看来大师作品也是有固定模式可学的!

和蔡国强做的收租院比,在概念上没什么创新。

沸腾的北京,每时每刻都在呈现出新的面貌,随处可见的建筑工地, 推动着它向现代化、国际化的大都市挺进着。隋建国的个展正是在这样的生存氛围下诞生的,这就是“公共化”的前提,而在这个“公共化”面前,艺术家的“个人痕迹”又是如何延伸的呢?这次展出的作品与隋建国以往的作品有很大不同,以前是把比较单一的元素直接放大,这次是把一种元素重复组合后再放大。他将自己在城市中的感受赋予在雕塑作品中,相对于公共化的环境,这种感受是具有个人痕迹的,作品所展示的,也正是个人的欲望和思想。

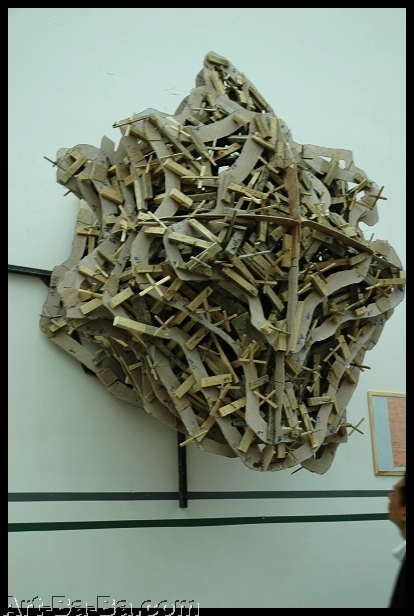

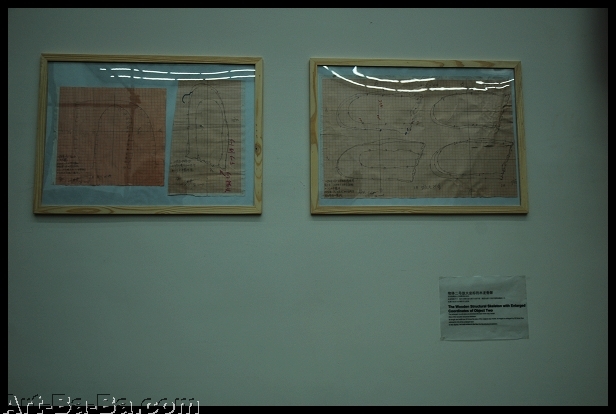

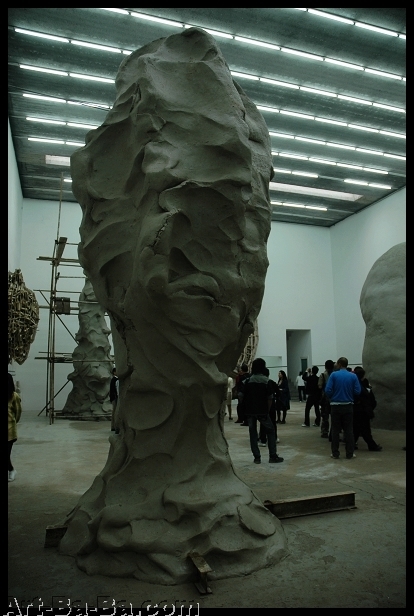

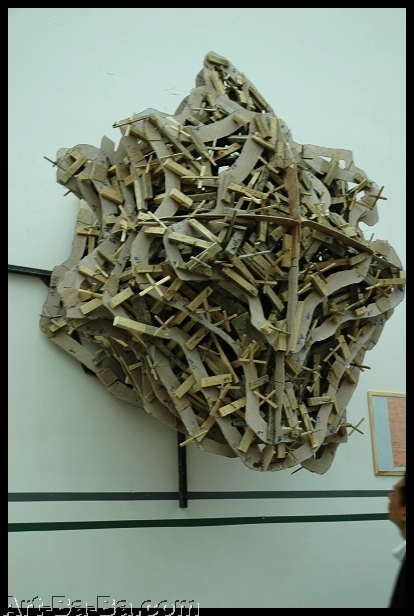

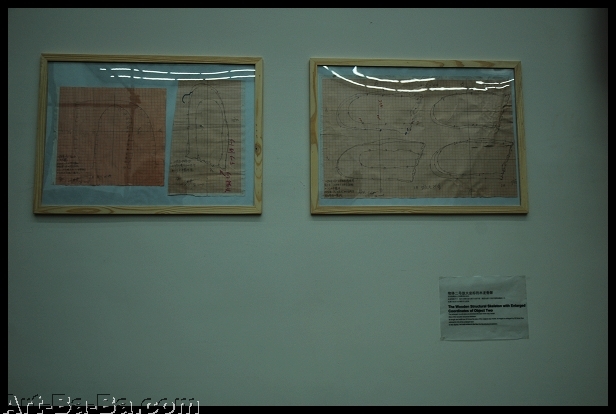

《物体一》和《物体二》拔地而起,由水泥揉捏成不规则的柱状物,缩小后更像古典园林中的太湖石,但放大到5、6米的高度,四周被施工用的脚架包围,由此夸张了自身的体量感。《物体一号放大坐标的木龙骨架》和《物体二号放大坐标的木龙骨架》,都是由类似于三合板木条拼合而成,摆出龙骨阵一样的气势。《物体一》和《物体二》中,木条作为创作材料,按作者的意图或纵横或交错,连接叠加,组成一个庞大的物体, 内部则由金属支架支撑。在雕塑中使用木条作为材料也不乏其人,如美国艺术家内维尔森(Loise Nevelson);用放大的方式作为创作手段,也有波普艺术家奥登伯格(Claes Oldenburg),两位都活跃在纽约60年代的艺术界。如今,完全不同的时空下,却产生了类似的语境:经济发展,建筑业蓬勃。而与纽约不同的是,北京是个历史文化古都,但在向西方看齐的过程中,却逐渐弱化了自身的优势。看似现代化的面貌却有着四不象的尴尬。从隋建国的作品中就能感受到这种尴尬:看似拥有龙骨阵、太湖石这样传统文化的外衣,但实质却是在工业文明中产生的怪物,这不禁给人带来一种危险感。

雕塑作品和人的这种比例关系,使每一个观者直面自己的渺小。超级大的雕塑,怪异的姿态,无论是高高悬挂还是平地拔起,都是在强迫观者去仰望。就好像我们和这座城市的关系,工业文明直逼我们而来,我们或者别无选择地承受,或者麻木地接受,我们在这里生存,无处可逃。每件作品好像都在质疑:城市建设带来的是这些怪物么?

— 文/ 许芳

转artforum

《物体一》和《物体二》拔地而起,由水泥揉捏成不规则的柱状物,缩小后更像古典园林中的太湖石,但放大到5、6米的高度,四周被施工用的脚架包围,由此夸张了自身的体量感。《物体一号放大坐标的木龙骨架》和《物体二号放大坐标的木龙骨架》,都是由类似于三合板木条拼合而成,摆出龙骨阵一样的气势。《物体一》和《物体二》中,木条作为创作材料,按作者的意图或纵横或交错,连接叠加,组成一个庞大的物体, 内部则由金属支架支撑。在雕塑中使用木条作为材料也不乏其人,如美国艺术家内维尔森(Loise Nevelson);用放大的方式作为创作手段,也有波普艺术家奥登伯格(Claes Oldenburg),两位都活跃在纽约60年代的艺术界。如今,完全不同的时空下,却产生了类似的语境:经济发展,建筑业蓬勃。而与纽约不同的是,北京是个历史文化古都,但在向西方看齐的过程中,却逐渐弱化了自身的优势。看似现代化的面貌却有着四不象的尴尬。从隋建国的作品中就能感受到这种尴尬:看似拥有龙骨阵、太湖石这样传统文化的外衣,但实质却是在工业文明中产生的怪物,这不禁给人带来一种危险感。

雕塑作品和人的这种比例关系,使每一个观者直面自己的渺小。超级大的雕塑,怪异的姿态,无论是高高悬挂还是平地拔起,都是在强迫观者去仰望。就好像我们和这座城市的关系,工业文明直逼我们而来,我们或者别无选择地承受,或者麻木地接受,我们在这里生存,无处可逃。每件作品好像都在质疑:城市建设带来的是这些怪物么?

— 文/ 许芳

转artforum

叶永清 涂鸦放大