张培力阵风展览现场,暨cige收藏家酒会

发起人:velvetgolden 回复数:7

浏览数:3322

最后更新:2008/04/29 16:10:51 by guest

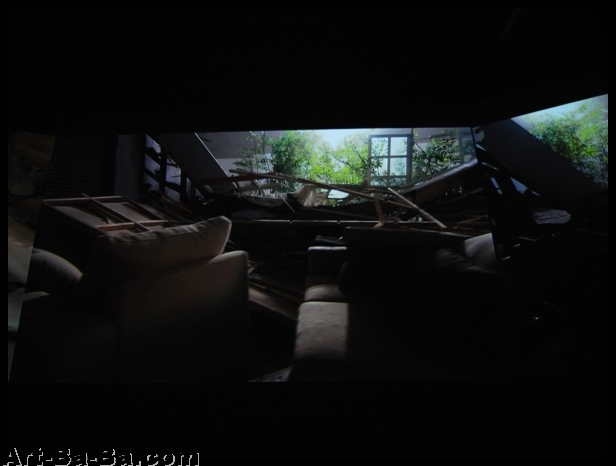

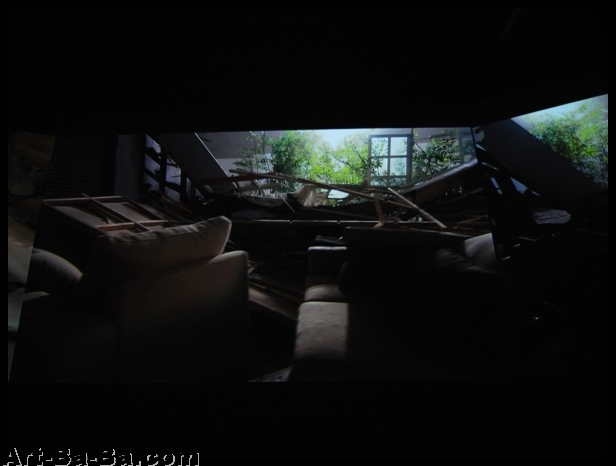

张培力在boers-li空间搭了一个房子

张培力把房子用“大风”吹倒了

张培力把吹的过程拍下来在boers-li空间放

张培力把房子的残骸摆在boers-li空间展

[attachment=91057]

[attachment=91058]

[attachment=91059]

[attachment=91060]

[attachment=91061]

[attachment=91062]

[attachment=91063]

[attachment=91064]

[attachment=91065]

[attachment=91066]

[attachment=91067]

[attachment=91068]

张培力把房子用“大风”吹倒了

张培力把吹的过程拍下来在boers-li空间放

张培力把房子的残骸摆在boers-li空间展

[attachment=91057]

[attachment=91058]

[attachment=91059]

[attachment=91060]

[attachment=91061]

[attachment=91062]

[attachment=91063]

[attachment=91064]

[attachment=91065]

[attachment=91066]

[attachment=91067]

[attachment=91068]

原来自己做了个这么大的。。。 [s:327] [s:323]

笑!

樱桃

[s:325] [s:304]

张培力:中国录像艺术之父

张培力被称为“中国录像艺术之父”。他1957年出生于中国杭州一个医生家庭,1984年毕业于浙江美术学院油画系(现中国美术学院),目前为中国美术学院新媒体系的主任与副教授,在录像领域里从事了大量的开拓性工作。

时下中国的新媒体、影像艺术发展得如火如荼,引起全世界关注,中国艺术家的影像作品不时在国际上参展或获奖。但这些成绩不能不跟一个名字联系起来,就是张培力。张培力是无可争议的中国录像艺术先驱,今天依然是重要的代表之一,不断探索新的录像艺术语言、尝试各种手法的应用。1988年,中国第一件录像艺术作品《30×30》在他手中诞生,从此张培力为中国艺术写下了一个新的坐标。1991年上海衡山路的某地下车库举办的一场小型当代艺术展览上,张培力带来了他第二部录像作品《卫字3号》,这也是录像艺术在中国首次进行公开展示。从此,张培力将在西方产生仅几十年,仍在发展中的新媒体影像艺术引入中国——这件事迟早要有人去做,张培力站在了先锋的位置,并坚持到今天。作为’85新艺术运动的一名干将,他的绘画作品在80年代中期已经有了不小的名气,之后的影像则将他送进了中国最前卫艺术家的行列,之后一直到现在,大多中国影像作品里面都脱不了“张氏语言”的影子。现在中国的新艺术能够在世界占据一席之地,正因为张培力等人的尝试和努力。

九十年代,日常生活的姿态和行为作为张培力作品图像的借鉴物,对人的身体进行特写占有很大的比重,例如他取材于搔痒的“不确切的快感”[1996],整组录像作品只有人的身体不同部位的特写镜头,现在已成为他的代表作之一。“屏幕”[1997]则是表现人照镜子日常行为的录像——和搔痒一样,张培力使用人在日常生活中姿态的特写,如照镜——观众面对照镜者的脸,有一种偷窥的感觉,摄像机比收录这些人日常生活的眼睛更为清晰,同时镜头对于日常生活私隐的放大,表示出“人在本质上存在着深刻的共性”,而这种共性对于艺术家来讲也是所有沟通、交流和经验的基础,“它混淆种族、性和文化上的差异,使人获得某种意义上的沟通和交流的可能性。”在柏林,张培力展出的是“不断增大”[2000],由十二个吹泡泡糖的嘴巴大特写的录像组成,咀嚼、吹泡,占据整个镜头画面的泡泡球,加上它大声破开的画面和声音组成作品的节奏——张培力最近的作品对于节奏尤其感兴趣。他的观点还在于身体的感觉和对于人的本质的兴趣。逻辑性和结构性的图像,包括图像里的朴素简练、明确清楚,使这位在国际上被承认的艺术家成为中国录像艺术的一位重要人物。

近二十年来,张培力的作品曾在纽约现代艺术博物馆、汉堡火车站国家美术馆、第45届和第48届威尼斯双年展、第3届亚大当代艺术三年展,第11届悉尼双年展、第4届里昂双年展、第4届光州双年展等多处展出,用影像这种直观的手段表达中国艺术家的观念、现状,扭转其它国家人们对中国的误解和滞后的认识,从很大程度上来说,正是这些不需要语言翻译的艺术作品,才能够让人们直观地从中感受到真正的中国。他的早期作品《游泳者》,《今晚没有爵士乐》则是他最负盛名的架上绘画作品。仅1999年一年,张培力赴展的足迹就遍布威尼斯、柏林、纽约、耶路撒冷、日本福冈、澳大利亚昆士兰、伦敦、温哥华等地,几乎成了历时一年的长途国际旅行。目前,他的录像拷贝价格已达数万美金。

11月张培力个展《短语》即在新兴的北京环铁艺术区举办,除了新作《喜悦》与录像装置《短语》,还有张培力从1988年至2004年的录像作品回顾。

张培力对于老电影有种很复杂、难以割舍的感觉,在反复观看中他回到了记忆里,并找到一种创作的可能性。全新的创作使他从以前个体经验影射社会和文化,转移至直接切入文化历史问题,手法也去掉拍摄的步骤,采用直接剪辑方式。完成后的作品的相较以前更加极简,衍生为阅读上的大众化倾向,返回到所谓的“看山仍是山”的艺术境界。

关于作品,艺术家自己说到:“我试图用的双视频的手法,呈现叙事结构与符号之间的关系,在我看来,符号一旦从叙事的时间性中抽离出来,便获得了更大的(被解读的)自由。六七十年代的电影对我来说是有着特殊意义的素材,因为它所呈现的非物质化,因为它的浪漫主义色彩以及超越个人情感的气慨,可能引起我们对当下生活的某种关照与对比。”

张培力被称为“中国录像艺术之父”。他1957年出生于中国杭州一个医生家庭,1984年毕业于浙江美术学院油画系(现中国美术学院),目前为中国美术学院新媒体系的主任与副教授,在录像领域里从事了大量的开拓性工作。

时下中国的新媒体、影像艺术发展得如火如荼,引起全世界关注,中国艺术家的影像作品不时在国际上参展或获奖。但这些成绩不能不跟一个名字联系起来,就是张培力。张培力是无可争议的中国录像艺术先驱,今天依然是重要的代表之一,不断探索新的录像艺术语言、尝试各种手法的应用。1988年,中国第一件录像艺术作品《30×30》在他手中诞生,从此张培力为中国艺术写下了一个新的坐标。1991年上海衡山路的某地下车库举办的一场小型当代艺术展览上,张培力带来了他第二部录像作品《卫字3号》,这也是录像艺术在中国首次进行公开展示。从此,张培力将在西方产生仅几十年,仍在发展中的新媒体影像艺术引入中国——这件事迟早要有人去做,张培力站在了先锋的位置,并坚持到今天。作为’85新艺术运动的一名干将,他的绘画作品在80年代中期已经有了不小的名气,之后的影像则将他送进了中国最前卫艺术家的行列,之后一直到现在,大多中国影像作品里面都脱不了“张氏语言”的影子。现在中国的新艺术能够在世界占据一席之地,正因为张培力等人的尝试和努力。

九十年代,日常生活的姿态和行为作为张培力作品图像的借鉴物,对人的身体进行特写占有很大的比重,例如他取材于搔痒的“不确切的快感”[1996],整组录像作品只有人的身体不同部位的特写镜头,现在已成为他的代表作之一。“屏幕”[1997]则是表现人照镜子日常行为的录像——和搔痒一样,张培力使用人在日常生活中姿态的特写,如照镜——观众面对照镜者的脸,有一种偷窥的感觉,摄像机比收录这些人日常生活的眼睛更为清晰,同时镜头对于日常生活私隐的放大,表示出“人在本质上存在着深刻的共性”,而这种共性对于艺术家来讲也是所有沟通、交流和经验的基础,“它混淆种族、性和文化上的差异,使人获得某种意义上的沟通和交流的可能性。”在柏林,张培力展出的是“不断增大”[2000],由十二个吹泡泡糖的嘴巴大特写的录像组成,咀嚼、吹泡,占据整个镜头画面的泡泡球,加上它大声破开的画面和声音组成作品的节奏——张培力最近的作品对于节奏尤其感兴趣。他的观点还在于身体的感觉和对于人的本质的兴趣。逻辑性和结构性的图像,包括图像里的朴素简练、明确清楚,使这位在国际上被承认的艺术家成为中国录像艺术的一位重要人物。

近二十年来,张培力的作品曾在纽约现代艺术博物馆、汉堡火车站国家美术馆、第45届和第48届威尼斯双年展、第3届亚大当代艺术三年展,第11届悉尼双年展、第4届里昂双年展、第4届光州双年展等多处展出,用影像这种直观的手段表达中国艺术家的观念、现状,扭转其它国家人们对中国的误解和滞后的认识,从很大程度上来说,正是这些不需要语言翻译的艺术作品,才能够让人们直观地从中感受到真正的中国。他的早期作品《游泳者》,《今晚没有爵士乐》则是他最负盛名的架上绘画作品。仅1999年一年,张培力赴展的足迹就遍布威尼斯、柏林、纽约、耶路撒冷、日本福冈、澳大利亚昆士兰、伦敦、温哥华等地,几乎成了历时一年的长途国际旅行。目前,他的录像拷贝价格已达数万美金。

11月张培力个展《短语》即在新兴的北京环铁艺术区举办,除了新作《喜悦》与录像装置《短语》,还有张培力从1988年至2004年的录像作品回顾。

张培力对于老电影有种很复杂、难以割舍的感觉,在反复观看中他回到了记忆里,并找到一种创作的可能性。全新的创作使他从以前个体经验影射社会和文化,转移至直接切入文化历史问题,手法也去掉拍摄的步骤,采用直接剪辑方式。完成后的作品的相较以前更加极简,衍生为阅读上的大众化倾向,返回到所谓的“看山仍是山”的艺术境界。

关于作品,艺术家自己说到:“我试图用的双视频的手法,呈现叙事结构与符号之间的关系,在我看来,符号一旦从叙事的时间性中抽离出来,便获得了更大的(被解读的)自由。六七十年代的电影对我来说是有着特殊意义的素材,因为它所呈现的非物质化,因为它的浪漫主义色彩以及超越个人情感的气慨,可能引起我们对当下生活的某种关照与对比。”

”关于作品,艺术家自己说到:“我试图用的双视频的手法,呈现叙事结构与符号之间的关系,在我看来,符号一旦从叙事的时间性中抽离出来,便获得了更大的(被解读的)自由。六七十年代的电影对我来说是有着特殊意义的素材,因为它所呈现的非物质化,因为它的浪漫主义色彩以及超越个人情感的气慨,可能引起我们对当下生活的某种关照与对比。”

说到底创作的作品气质,还有方式还是离不开自己的生活经验,和自己所处的年代发生的一些事情。而年纪大的人,是站在一个“高度”去教学生的,年纪小的对自己的年代发生的事情有自己的判断,从而做出自己的作品,这时这些老者是怎样去把握呢,很多东西还是强加给自己的学生。

说到底创作的作品气质,还有方式还是离不开自己的生活经验,和自己所处的年代发生的一些事情。而年纪大的人,是站在一个“高度”去教学生的,年纪小的对自己的年代发生的事情有自己的判断,从而做出自己的作品,这时这些老者是怎样去把握呢,很多东西还是强加给自己的学生。

[quote]引用第6楼art-ye-ye于2008-04-30 00:07发表的 :

”关于作品,艺术家自己说到:“我试图用的双视频的手法,呈现叙事结构与符号之间的关系,在我看来,符号一旦从叙事的时间性中抽离出来,便获得了更大的(被解读的)自由。六七十年代的电影对我来说是有着特殊意义的素材,因为它所呈现的非物质化,因为它的浪漫主义色彩以及超越个人情感的气慨,可能引起我们对当下生活的某种关照与对比。”

说到底创作的作品气质,还有方式还是离不开自己的生活经验,和自己所处的年代发生的一些事情。而年纪大的人,是站在一个“高度”去教学生的,年纪小的对自己的年代发生的事情有自己的判断,从而做出自己的作品,这时这些老者是怎样去把握呢,很多东西还是强加给自己的学生。[/quote]

站在高度教学生的同时,引导学生去打开自己的生活经验

”关于作品,艺术家自己说到:“我试图用的双视频的手法,呈现叙事结构与符号之间的关系,在我看来,符号一旦从叙事的时间性中抽离出来,便获得了更大的(被解读的)自由。六七十年代的电影对我来说是有着特殊意义的素材,因为它所呈现的非物质化,因为它的浪漫主义色彩以及超越个人情感的气慨,可能引起我们对当下生活的某种关照与对比。”

说到底创作的作品气质,还有方式还是离不开自己的生活经验,和自己所处的年代发生的一些事情。而年纪大的人,是站在一个“高度”去教学生的,年纪小的对自己的年代发生的事情有自己的判断,从而做出自己的作品,这时这些老者是怎样去把握呢,很多东西还是强加给自己的学生。[/quote]

站在高度教学生的同时,引导学生去打开自己的生活经验