段凌宇:刘小东,找不着北的观看之路

转自:读品

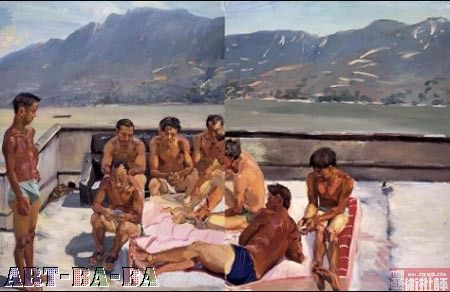

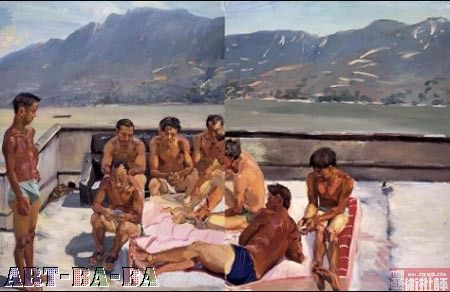

这个夏天,刘小东一直向北,回到他的故乡——辽宁金城。这十年,他画了三峡,画了青藏铁路,画了北川。这一次,他要回归,画他的发小,那些路途迥异的伙伴,老去的金城小子。

绘画已经不够了,日记、照片、纪录片,还有众人的“行为”,一起加入到这条观看之路中。

刘小东=绘画+什么……

这算刘小东的“作品”吗?或者说古典时代对“作品”的定义还适用吗?

“将展出20多幅刘小东的全新绘画作品,200余篇生活记录,以及侯孝贤导演拍摄的纪录片,第一次完整、全面地呈现出著名艺术家刘小东的创作历程和艺术实践。”(新闻稿)

关键词:作品=绘画+生活记录 +纪录片……

“这个多方位的展览,包括侯孝贤执导的纪录片在内,均是专门为尤伦斯当代艺术中心设计、创作和呈现的。”(杰罗姆·桑斯)

关键词:艺术机构

2010.7.1 昨晚侯导他们5人到了北京。今早7点我们乘坐大客车驶往金城。大客车太大了,能装三四十人,装着我们一行九人开往我的老家。(刘小东日记)

关键词:艺术团队

2010.9.21 昨天热闹,时尚先生、虹、surface媒体八九人拍照。(刘小东日记)

关键词:时尚+传媒

2010年11月17日展览开幕。11月27日,艺术家讲座:阿城和小东对谈。更多的媒体报道。

……

框、题目、签名、博物馆、档案、生产(复制)、话语、市场,这些同时是作品的外延和界限(德里达《绘画中的真理》)。框和题目就是作品本身。作品是生产,是装置,是行为。

写实与现实

早年,刘小东以对庸碌之辈的表现著称,批评家们称他为“玩世现实主义”。彼时当代艺术圈对“现实”的定义是反宏大叙事的。89之后,艺术家们对外部的社会结构无能也无力发言,于是他们转回日常生活和自己的内心。这种选择被认为是符合“道义”的,这种对现实新的截取方式有着“主义”般的正当性。最近十年,鉴于中国社会发生的巨大断裂,蜷缩在自己的小世界里已经不符合新的“道义”标准了,而我们失去的指点江山的能力依然失去着,我们的艺术家只能画大事件里的琐屑,那些被三峡被工业转型被城市化裹挟而下的小民生活。小东画三峡,画青藏铁路,画北川,每一次都好像朝着这条现实主义的路更近了一步。而现在他画自己的来路,更被解读为回归之作。金城是个人的,是生他养他之地;也隶属于宏大的社会结构,城市化的进程和工人阶级的消失不是可以用回归和乡愁打发的。

刘小东是二十年来中国最成功的写实画家,从无聊青年到移民、农民、灾民再到回归之作里的发小,他的路径恰好是当代艺术二十年的写照。在这样的阐释体系中,仿佛现实是一个回心,我们需要借助媒介借助手法借助题材一步步逼近它。二十年前无名鼠辈和庸碌生活开始成为新的现实(回想起来,这些自称鼠辈的人并非底层,连草根都算不上,多是些摇摆的小知识分子。方力钧的光头和刘小东的无聊都是知识分子的自画像,顶多是带着市民面具的小知识分子。)而最近十年,至少在当代艺术领域,三峡,青藏,汶川似乎才是现实之地。某次讲座上,小东很纠结状地说,艺术家对现实的责任。那时,他刚从三峡回来。

我并不打算讨论小东的技巧或者题材,我疑惑的是这种阐释背后暗含的道德诉求。我也无权质疑艺术家们的良知,这不是我感兴趣的。只是在种种对现实的捕捉和努力中,我感到有一些东西,一些真正有力的东西滑出了画布。小东们留下的只是现实的拟像。写实与否的讨论没有任何价值,画移民还是故乡也没有关系。如果这意味着取得道德制高点的话,如果写实手法意味着离现实更近一步的话。

影像与绘画

这是艺术史的老话题了,论到逼近真实,绘画能跟摄影比吗?能跟纪录片比吗?

不大有人认真看待这两种艺术实践对小东的意义,在超级强大的“写实”绘画面前,它们都逊色了。其实小东对它们一点都不陌生,2005年他到三峡写生,以12名拆迁工人为模特创作了油画《温床》,朋友贾樟柯拍下了他的创作和生活状态。这次小东又和“最厉害的华人导演”——侯孝贤(刘小东语)合作,记录下他的绘画行为。而摄影一直充当着他在绘画与现实之间的重要媒介,他会拍摄成千上百的照片,借助它们完成自己的构图。之前,这些“快照”仅仅被当做绘画的余料和素材,这次它们和日记、纪录片、绘画一起被摆到了尤伦斯。

沿着这样的思路,我是不是该说,这些影像作品要比绘画更给力,更能传达现实的痛点和伤感。在某种程度上是的,文字、照片、纪录片为这次展览加分很多,没有它们,这些画会更虚弱。但是,我并不打算褒扬尤伦斯杰出的策展团队,因为他们的努力并不能阻止《金城小子》一路滑向虚无。

没错,这次刘小东很“当代”,最老实的架上绘画搭上最时髦的imager, video还有众批评家的discourse。尤伦斯的展厅像个大装置。

现实与宏大或琐屑无关,与写实与否无关,更与影像或绘画无关。你是真的给力还是假装的现实,这才是关键。

取景框不能作假,我们捕捉到的仍不过是现实的碎片,这碎片可以打磨,切割,镶嵌,装裱。最终装裱到尤伦斯的墙上,装裱到西方艺术生产的东方镜像上。

刘小东把老乡们从生活环境中“写实”到了底片和画布上,到了尤伦斯到了媒体,难道这些不是现实,只有金城和下岗职工才是现实。我不是要区分金城、北京和美国哪个才是我们的现实,这就像你问蔡国强农民和双年展哪个才是他的现实一样无趣,我想说的是,没有对这个体系的自觉,你跟我谈什么写实,谈什么纪录的道德制高点,就是扯淡。回归还是出走,毫无意义。

是时候清算我们的“真实拜物教”了。

尤伦斯的文艺腔

据说,这是一次回归。据说,刘小东的回归触动了批评家们的乡愁。

若干年前,朱文写过一篇小说《人民需不需要桑拿》。我借朱文的虎皮问一声,到底是谁需要抒情?人民需不需要抒情?

画布上的金城老乡们需不需要我不知道,我们看得到他们的形象,但形象不等于人,它们没法说话。宣称乡愁汹涌的依次是:刘小东本人、侯孝贤、媒体、中外策展人和批评家(虽然我不明白西方批评家的乡愁从何而来)、观众。

画布上的老乡们依然沉默不语,喋喋不休的倒是我们这些旁观者。

这是一条观看之链,刘小东写生金城老乡,侯孝贤记录画家和模特的工作,媒体报道诸位牛人的金城之行,批评家娴熟地把艺术纳入话语生产中去,策展人给他们开门、殿后,最后辉煌地呈现。展览即观看,东方对西方,城里对乡下,上升了的乡愁对实打实硬碰硬的生活的观看,艺术对现实的观看。

我们这群链条末端的傻×观众东张西望,在牛人们的乡愁面前,我们不知道是不是该调动自己的泪腺。

我可以拒绝吗,面对全球资本主义艺术景观,我觉得自己的眼泪和感伤很廉价。

没错,画中人是困顿的、无力的、无聊的,容易激起伤感情绪的。可这份伤感是刘小东的,评论家的,观众的。与画中人无关。

他们不是谁的乡愁,他们在过的是自己的日子,容不得也不需要抒情。

金城小子

这一切都让我想起贾樟柯,另一个出息了的小城少年。他们合作过纪录片《东》。他俩的生活之路和文艺之路惊人地相似。出身小城平民家庭,都以表现小人物起家,现在跻身当代艺术的红人榜,也都逐渐尝试“宏大叙事”,都是艺术圈“贴近现实”的代表。更类似的,还有那种慢慢失去的抓取生活的能力,乡愁沦为艺术秀场上最时髦的装饰。

10月的一天,刘小东的画棚被一名醉酒者撞得一片狼藉,里面的画几乎毁了。损失“超过两千万”。这是金城之行最反讽的结尾,现实永远比艺术更强悍,它才是那股撕裂你撞痛你的力量。它绝不会服服帖帖地任你纳入画框。它拒绝任何观看。如果说在这次艺术生产中,有一个余数,有一个无法被生产线消化的核,那就是它。这个撞画的年轻人才是真正的金城小子。

我太理想了,金城小子的反抗性是我赋予的。金城已然成为一个景观,一个任刘小东纳入画布,任衣锦还乡的小城中青年肆意流泪和抒情,任某某姆参观和意淫的景观。或许我该把这哥们称为行为艺术家,他和东哥一起为金城之行划上了完美的句号。

是否如某策展人所说,我们面临着“人的溃败,世界的溃败”,我不知道。我看到的是艺术的溃败。

后记

那幅被撕裂的画,被放在展厅正中央,尤伦斯的小姑娘站在旁边做守卫状,片刻不离。

连撕裂都被消化了,何况摄影,何况写实。

这个夏天,刘小东一直向北,回到他的故乡——辽宁金城。这十年,他画了三峡,画了青藏铁路,画了北川。这一次,他要回归,画他的发小,那些路途迥异的伙伴,老去的金城小子。

绘画已经不够了,日记、照片、纪录片,还有众人的“行为”,一起加入到这条观看之路中。

刘小东=绘画+什么……

这算刘小东的“作品”吗?或者说古典时代对“作品”的定义还适用吗?

“将展出20多幅刘小东的全新绘画作品,200余篇生活记录,以及侯孝贤导演拍摄的纪录片,第一次完整、全面地呈现出著名艺术家刘小东的创作历程和艺术实践。”(新闻稿)

关键词:作品=绘画+生活记录 +纪录片……

“这个多方位的展览,包括侯孝贤执导的纪录片在内,均是专门为尤伦斯当代艺术中心设计、创作和呈现的。”(杰罗姆·桑斯)

关键词:艺术机构

2010.7.1 昨晚侯导他们5人到了北京。今早7点我们乘坐大客车驶往金城。大客车太大了,能装三四十人,装着我们一行九人开往我的老家。(刘小东日记)

关键词:艺术团队

2010.9.21 昨天热闹,时尚先生、虹、surface媒体八九人拍照。(刘小东日记)

关键词:时尚+传媒

2010年11月17日展览开幕。11月27日,艺术家讲座:阿城和小东对谈。更多的媒体报道。

……

框、题目、签名、博物馆、档案、生产(复制)、话语、市场,这些同时是作品的外延和界限(德里达《绘画中的真理》)。框和题目就是作品本身。作品是生产,是装置,是行为。

写实与现实

早年,刘小东以对庸碌之辈的表现著称,批评家们称他为“玩世现实主义”。彼时当代艺术圈对“现实”的定义是反宏大叙事的。89之后,艺术家们对外部的社会结构无能也无力发言,于是他们转回日常生活和自己的内心。这种选择被认为是符合“道义”的,这种对现实新的截取方式有着“主义”般的正当性。最近十年,鉴于中国社会发生的巨大断裂,蜷缩在自己的小世界里已经不符合新的“道义”标准了,而我们失去的指点江山的能力依然失去着,我们的艺术家只能画大事件里的琐屑,那些被三峡被工业转型被城市化裹挟而下的小民生活。小东画三峡,画青藏铁路,画北川,每一次都好像朝着这条现实主义的路更近了一步。而现在他画自己的来路,更被解读为回归之作。金城是个人的,是生他养他之地;也隶属于宏大的社会结构,城市化的进程和工人阶级的消失不是可以用回归和乡愁打发的。

刘小东是二十年来中国最成功的写实画家,从无聊青年到移民、农民、灾民再到回归之作里的发小,他的路径恰好是当代艺术二十年的写照。在这样的阐释体系中,仿佛现实是一个回心,我们需要借助媒介借助手法借助题材一步步逼近它。二十年前无名鼠辈和庸碌生活开始成为新的现实(回想起来,这些自称鼠辈的人并非底层,连草根都算不上,多是些摇摆的小知识分子。方力钧的光头和刘小东的无聊都是知识分子的自画像,顶多是带着市民面具的小知识分子。)而最近十年,至少在当代艺术领域,三峡,青藏,汶川似乎才是现实之地。某次讲座上,小东很纠结状地说,艺术家对现实的责任。那时,他刚从三峡回来。

我并不打算讨论小东的技巧或者题材,我疑惑的是这种阐释背后暗含的道德诉求。我也无权质疑艺术家们的良知,这不是我感兴趣的。只是在种种对现实的捕捉和努力中,我感到有一些东西,一些真正有力的东西滑出了画布。小东们留下的只是现实的拟像。写实与否的讨论没有任何价值,画移民还是故乡也没有关系。如果这意味着取得道德制高点的话,如果写实手法意味着离现实更近一步的话。

影像与绘画

这是艺术史的老话题了,论到逼近真实,绘画能跟摄影比吗?能跟纪录片比吗?

不大有人认真看待这两种艺术实践对小东的意义,在超级强大的“写实”绘画面前,它们都逊色了。其实小东对它们一点都不陌生,2005年他到三峡写生,以12名拆迁工人为模特创作了油画《温床》,朋友贾樟柯拍下了他的创作和生活状态。这次小东又和“最厉害的华人导演”——侯孝贤(刘小东语)合作,记录下他的绘画行为。而摄影一直充当着他在绘画与现实之间的重要媒介,他会拍摄成千上百的照片,借助它们完成自己的构图。之前,这些“快照”仅仅被当做绘画的余料和素材,这次它们和日记、纪录片、绘画一起被摆到了尤伦斯。

沿着这样的思路,我是不是该说,这些影像作品要比绘画更给力,更能传达现实的痛点和伤感。在某种程度上是的,文字、照片、纪录片为这次展览加分很多,没有它们,这些画会更虚弱。但是,我并不打算褒扬尤伦斯杰出的策展团队,因为他们的努力并不能阻止《金城小子》一路滑向虚无。

没错,这次刘小东很“当代”,最老实的架上绘画搭上最时髦的imager, video还有众批评家的discourse。尤伦斯的展厅像个大装置。

现实与宏大或琐屑无关,与写实与否无关,更与影像或绘画无关。你是真的给力还是假装的现实,这才是关键。

取景框不能作假,我们捕捉到的仍不过是现实的碎片,这碎片可以打磨,切割,镶嵌,装裱。最终装裱到尤伦斯的墙上,装裱到西方艺术生产的东方镜像上。

刘小东把老乡们从生活环境中“写实”到了底片和画布上,到了尤伦斯到了媒体,难道这些不是现实,只有金城和下岗职工才是现实。我不是要区分金城、北京和美国哪个才是我们的现实,这就像你问蔡国强农民和双年展哪个才是他的现实一样无趣,我想说的是,没有对这个体系的自觉,你跟我谈什么写实,谈什么纪录的道德制高点,就是扯淡。回归还是出走,毫无意义。

是时候清算我们的“真实拜物教”了。

尤伦斯的文艺腔

据说,这是一次回归。据说,刘小东的回归触动了批评家们的乡愁。

若干年前,朱文写过一篇小说《人民需不需要桑拿》。我借朱文的虎皮问一声,到底是谁需要抒情?人民需不需要抒情?

画布上的金城老乡们需不需要我不知道,我们看得到他们的形象,但形象不等于人,它们没法说话。宣称乡愁汹涌的依次是:刘小东本人、侯孝贤、媒体、中外策展人和批评家(虽然我不明白西方批评家的乡愁从何而来)、观众。

画布上的老乡们依然沉默不语,喋喋不休的倒是我们这些旁观者。

这是一条观看之链,刘小东写生金城老乡,侯孝贤记录画家和模特的工作,媒体报道诸位牛人的金城之行,批评家娴熟地把艺术纳入话语生产中去,策展人给他们开门、殿后,最后辉煌地呈现。展览即观看,东方对西方,城里对乡下,上升了的乡愁对实打实硬碰硬的生活的观看,艺术对现实的观看。

我们这群链条末端的傻×观众东张西望,在牛人们的乡愁面前,我们不知道是不是该调动自己的泪腺。

我可以拒绝吗,面对全球资本主义艺术景观,我觉得自己的眼泪和感伤很廉价。

没错,画中人是困顿的、无力的、无聊的,容易激起伤感情绪的。可这份伤感是刘小东的,评论家的,观众的。与画中人无关。

他们不是谁的乡愁,他们在过的是自己的日子,容不得也不需要抒情。

金城小子

这一切都让我想起贾樟柯,另一个出息了的小城少年。他们合作过纪录片《东》。他俩的生活之路和文艺之路惊人地相似。出身小城平民家庭,都以表现小人物起家,现在跻身当代艺术的红人榜,也都逐渐尝试“宏大叙事”,都是艺术圈“贴近现实”的代表。更类似的,还有那种慢慢失去的抓取生活的能力,乡愁沦为艺术秀场上最时髦的装饰。

10月的一天,刘小东的画棚被一名醉酒者撞得一片狼藉,里面的画几乎毁了。损失“超过两千万”。这是金城之行最反讽的结尾,现实永远比艺术更强悍,它才是那股撕裂你撞痛你的力量。它绝不会服服帖帖地任你纳入画框。它拒绝任何观看。如果说在这次艺术生产中,有一个余数,有一个无法被生产线消化的核,那就是它。这个撞画的年轻人才是真正的金城小子。

我太理想了,金城小子的反抗性是我赋予的。金城已然成为一个景观,一个任刘小东纳入画布,任衣锦还乡的小城中青年肆意流泪和抒情,任某某姆参观和意淫的景观。或许我该把这哥们称为行为艺术家,他和东哥一起为金城之行划上了完美的句号。

是否如某策展人所说,我们面临着“人的溃败,世界的溃败”,我不知道。我看到的是艺术的溃败。

后记

那幅被撕裂的画,被放在展厅正中央,尤伦斯的小姑娘站在旁边做守卫状,片刻不离。

连撕裂都被消化了,何况摄影,何况写实。

我们面临着“人的溃败,世界的溃败”,我不知道。我看到的是艺术的溃败。