来源:狩猎

Nam June Paik, TV Buddha, 1985. Collection Pierluigi and Natalia Remotti. 尽管从来不以佛教徒自居,白南准(NamJune Paik)在创作中反复用到佛像象征,并且他的禅意并不局限于对图像符号的借用,而是一种更全面也更直指人心的佛性,例如其早期激浪派的行为表演和行动音乐作品就与佛教临济宗有着相近相通之处。 本文作者即站在这样的角度,梳理了白南准的艺术脉络:早年的他以激烈暴力来抗衡约翰·凯奇式的静寂;作品“头禅”指涉了顿悟;“禅之电视”则似乎通过改变电路让电视和观者都进入冥想状态;而在古典亚洲艺术史研究者Walter Smith看来,经典作品“电视佛”更是以现代性的解读视觉化了《妙法莲华经》中现在佛与过去佛两相对照的一幕。 从禅宗佛教的角度看待白南准的作品并不是唯一和绝对的理解方式,却多少能让我们体察到艺术家晦涩指涉的所思所想。

人们也许会说约翰·凯奇具有佛教徒的气质,但是与之不同,白南准则是个天生反传统的人。白南准生于韩国,童年生活优渥,却作为难民远离故国,在日本接受教育。某一次,对一个关于他是否是佛教徒的问题,白南准作出的回答是“不,我是一个艺术家。”尽管如此,作为一个艺术家,白南准的初始或许就比约翰·凯奇的终点更加接近禅宗佛教的本质。早期的白南准反对宿命论并敬重 “在孔学教化下生活的中国和亚洲人民,对尊长完全遵从,几乎没有个人自由空间”的传统。而禅宗佛教却与之相反,其具有特质的价值观及结合激烈途径来求取开悟(satori)的方式,对白南准来说具有一定的吸引力。如果凯奇寻求的是佛教观念中的宁静平和,白南准则被禅宗中通过震撼和惊讶来表达的另一面所吸引,这与宁静平和其实一样简单。更简单地说,事实上,在他的创作早期,正是年轻的愤怒与疏离感助燃了他的创作。 白南准比凯奇年轻一代,他是二十世纪五十年代国际化政治与生气蓬勃的文化变革的产物。十七岁时,为了躲避朝鲜战争他与家人逃离韩国,最先去了香港,之后到达日本。他在京都大学学习了音乐与艺术史,在那里他写作了关于约翰·凯奇的老师阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg)的论文。1956年毕业后,白南准前往西德开始学习现代音乐。1958年他移居到科隆,在西德广播电台的电子音乐工作室 (Studio for Electronic Music of West German Radio)工作。在同年夏天他遇到了约翰·凯奇,后者当时正在达姆施塔特(Darmstadt)的新音乐国际假期课程中。在凯奇的影响之下,白南准开始作曲并表演“行动音乐”——其令人炫目的,时有暴力的动作试图将观众从被动消极的状态中唤醒,就犹如佛教临济宗(Rinzai Zen,译注:唐代高僧临济院义玄为祖师的禅宗流派后传扬到日本,未到日本前已经成为禅宗一派,以机锋凌厉、棒喝峻烈的禅风闻名于世)的禅师对其门徒采用惊吓以达到更高一级的体悟。

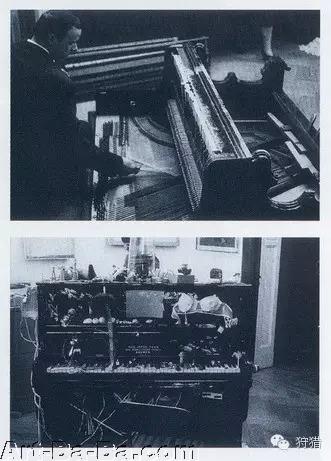

Fig. 1&2, Nam June Paik, Etde for Pianoforte, performance in Cologne, 1960. 而凯奇却并不为此激动。在1982年,一次与白南准作品回顾展相关的研讨会上,他描述了对白南准行为作品最初的体会: 我记得自己在科隆时观看了一个他自己所表演的作品“钢琴练习曲(Etude for Pianoforte, Fig. 1&2) 。他表演时身后是一扇打开的落地窗,从地面一直到天花板。他的行为举止都让人如此吃惊,以至于我们甚至可以想象他会直接把自己从五楼扔到大街上。快结束时,他穿过满屋子的观众离开了房间。每个人,我们所有人,全都恐惧地瘫坐在那里,鸦雀无声,像是见证了某种永恒。没有人动弹。我们都惊呆了。最后,电话响了。“是白南准,”玛丽·报沃敏斯特(Mary Bauermeister)说,“他打来说表演结束了。”我当下决定以后再看白南准的其他演出之前一定要三思后行。 凯奇没有提到的是,在白南准离开房间之前给他自己和大卫·都铎(David Tudor)的头上浇上了洗发液,并且剪掉了凯奇的领带——这是一幕被广泛阐释为公然的俄狄浦斯情节的场景。凯奇承认自己完全无法想象将白南准视为一个作曲家。他认为在白南准的作品中最具有“音乐性”的是“那些他没有给予表演指导,那些简单得只有环境音”的作品。他所想的或许是诸如“电视佛(TV Buddhas)”这样的作品,它在白南准的全部作品中处于最宁静的一端。然而,凯奇又确实极具天赋地能够理解白南准另一件甚为费解的作品,即创作于1964年的“电影禅(Zen for Film)”,其中包含了长达一小时的空白胶片: 白南准邀请我和摩西·坎宁汉(Merce Cunningham) 到坚尼街(Canal Street)观看他的 “电影禅”,一个长达一小时而没有画面的电影。“身是菩提树/心如明镜台/时时勤拂拭/勿使惹尘埃。”“ 菩提本无树/明镜亦非台/本来无一物/何处惹尘埃?”在这个作品中,尘埃在投影仪的镜头上以及这个空白的冲印胶片上,“总不是一无所见”。

他在这里所提及的自然是神秀与慧能的论禅之争。

阿兰·卡普罗(Allan Kaprow)曾评价白南准在六十年代早期是以“文化恐怖分子”而为人所知的,他概括道:“白南准是他自己具有讽刺性的论断的一种活化身,即相对就是绝对,而反之亦然。”只是,白南准“讽刺性的”论断其寓意何在是值得思考的。白南准受到凯奇的影响,研习了禅宗、电子学、富有社会实践意义的电子媒介学者马索·麦克卢汉(Marshall McLuhan)、富有社会实践意义的工程师巴克敏斯特·福乐(Buckminster Fuller)以及海森堡的不确定性原理。在不确定性原理中,电子呈现出波粒二象性,这取决于电子被观察到的时刻和位置(时间和空间)。如果白南准想要破坏什么,那就是二元论,意即一种带有阶级色彩的关于文化及其与社会关系的观点;换句话说,也就是文化传统。白南准在作品“钢琴练习曲”中所要打击的某种结论性的对象,也许正是约翰·凯奇的领带。

Fig. 3&4, Nam June Paik, The Monthly Review of the University for Avant-Garde Hinduism, 1963. 一直以来白南准总是对于他对佛教的态度闪烁其词,但是“禅”这个字眼却很早开始就多次出现在他作品的标题中了。最起码,这种形式迫使观众们去思考这个字眼在当代西方文化语境中的涵义。白南准一个激浪派的行为是创作于1963年的名为“先锋印度教大学月报 (The Monthly Review of the University for Avant-Garde Hinduism)”的邮件艺术项目 (Fig. 3&4) 。所谓的“先锋印度教”就是一种对佛教的看法。 凯奇所见证和参与的那件行为艺术创作于1960年。在六七十年代这段时间中,白南准站在国际艺术家激进团体的最前端,他们将约翰·凯奇搞跨界、反偶像崇拜的表现方式实践出了新的形式。白南准对于行为艺术独一无二的贡献是他将移动影像技术——电影、单频录像,以及最值得一提的,电视——以雕像和装置的形式进行创作,从而能够在画廊和博物馆里展出。白南准同时也直接用广播媒体进行创作。通过电子技术,他改变了行为艺术,使其具有广泛的适用性,甚至是参与性。不过,他的终极目标却更具野心:如他所言是 “丰富人类脑细胞之间的神经元突触”。 那么,白南准首先需要打破几个鸡蛋——还有几架钢琴。1959年11月在杜塞尔多夫,他首演了作品“向约翰·凯奇致敬:为磁带播放器和钢琴所作的音乐 (Homage to John Cage: Music for Tape Player and Piano)”。在表演一系列行为时,白南准播放了一卷拼接的磁带。根据当晚的一个观众所说:“在这个为磁带录音机和钢琴所作的‘音乐’中,最为惊悚的事出现在五分钟左右:出现了电子噪声的咆哮,鸡蛋被飞打在墙上,一辆摩托车咔哒咔哒作响,一个音乐盒叮叮当当,收音机嘟嘟地播报着政治新闻,白南准在钢琴上演奏起了类似车尔尼练习曲的作品,一串念珠飞过我的头顶,一架老旧的钢琴试图奏出乐句的最后一声却破了音,之后就被如雷般的声响盖过;突然间一切归于沉寂和一片漆黑,最后,白南准带着倔意的脸庞被一段残烛所照亮。”

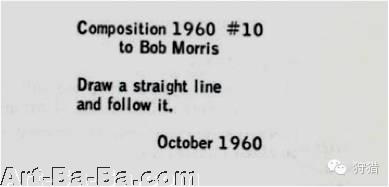

Fig. 5, La Monte Young, Composition 1960 #10 to Bob Morris, “Draw a straight line and follow it”, 1960.

Fig. 6, Nam June Paik performing “Zen for Head” at Fluxus Festspiele neuester Musik, in Wiesbaden 1962.. 在第一届激浪派的官方艺术节——1962年9月举办于德国威斯巴登市政博物馆(Städtisches Museum)的“激浪派国际新锐音乐节(Fluxus International Festival of Very New Music)”——上,白南准表演了一段拉蒙特·扬(La Monte Young)的作品,白南准将其更名为“头禅(Zen for Head)”。(白南准前一年在科隆首演了他所改编的拉蒙特·杨的《作品1960》之十)。扬的乐谱这样指挥着表演者:“画一条直线并跟着它。”(Fig. 5) 白南准照着这条指示,把自己的头发沾上由墨水和番茄汁混合而成的墨汁,用他的头发当做笔刷,然后自然地,他的身体 “跟着”这条由他在长卷纸上画出的线。(Fig. 6) 这个粗糙的成果与禅宗文人的笔触相比也不为过。拉蒙特·扬的 “乐谱”在激浪派的风尚中使艺术与生活之间的界限崩塌;“头禅”则用最直接的表演方式对原来的作品进行了一次富有禅宗意味的呈现:把你的头作为笔刷。白南准所使用的血红的番茄汁与墨水混合物既提醒了人的天性又提醒了人的脆弱。这是一件杰出的行为艺术作品。

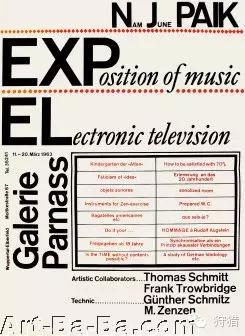

Fig. 7, Archive photos of Nam June Paik's "Exposition of Music--Electronic Television", 1963. 白南准在德国职业生涯的高峰是他1963年的作品“对音乐的说明——电子电视 (Exposition of Music--Electronic Television, Fig. 7)” 。在伍珀塔尔(Wuppertal)帕纳斯画廊(Galerie Parnass)的一个房间里,白南准借用了凯奇“预制的”钢琴的概念并将其进一步发展,他将三架钢琴拆解和毁坏,以至它们失去了钢琴的功能。唯一的幸存者,“完整的钢琴 (Integral Piano)”,则被翻肠倒肚并缠绕成一个包含有玩具、一个时钟、一盏台灯、一个胸罩和一些蛋壳组成的物体。蛋——在白南准的作品,特别是其早期作品中屡见不鲜——使人想起这样的谚语:“不打破鸡蛋就做不成蛋卷”。白南准这些蓄意破坏的意图是想通过颠覆我们的成见来重新梳理我们的感知。

Fig. 8, Televisions used by Nam June Paik in his "Exposition of Music--Electronic Television", 1963.

Fig. 9, Nam June Paik, Zen for TV, altered television set, 1963.

这一点被其他的文化物件所强化了,除了传统的钢琴,白南准在1963年的博览会上还彻底地改造了电视。在帕纳斯画廊的另一间展厅里,他展出了十二件“预制的”电视机作品(Fig. 8),它们散布在地板上,被转变成多种形式。例如一台被称为“光点 (Point of Light)”的电视机与一个收音机相连,观众们可以通过旋转收音机的音量钮来调整电视机中央的聚光灯光照的大小。在 “禅之电视 (Zen for TV, Fig. 9)”中,白南准将屏幕上的图像简化为一道明亮的水平线,而他又将电视机侧放过来使水平线变成了竖直垂线。他的命名暗示了这个电视机既可以作为一个冥想的辅助设备,同时其本身也在一种冥想的状态之中。“我很自豪可以这么说,所有这些电视机都完全改变了它们本来的内部电路。”白南准当时曾开玩笑地说。 1964年白南准迁居纽约,在这里他又重新与在德国激浪派中结识的音乐家与艺术家建立起了联系,其中就包括大提琴家夏洛特·摩尔曼(Charlotte Moorman),后来她成为了白南准重要的合作伙伴。次年,白南准在纽约伯尼诺画廊(Galeria Bonino)举办了他在美国的第一场展览。在这场他自己命名为“电子艺术”的颇有影响力的展览上,白南准又一次展出了他预制的电视机。“电子艺术”展览在艺术家中产生了一场飓风,并且激发了出现于60年代晚期的视频艺术浪潮。然而,白南准想要触及更加广泛的观众。作为一个麦克卢汉的追随者,他对于如何吸引媒体的注意有着绝妙的主意。

Fig. 10, Nam June Paik and Charlotte Moorman, Opera Sextronique, 1967.

1967年2月9日傍晚,白南准和夏洛特摩尔曼在纽约表演了白南准的作品“性电歌剧(Opera Sextronique, Fig. 10)”。这场活动“仅限受邀来宾参加”,海报上这样声称: 在三场20世纪的音乐解放运动(连续的,非宿命论的、行动的)之后,我发现依然有一个环节是缺失的,那就是前佛洛依德派的伪善(PRE-FREUDIAN HYPOCRISY)。为何在艺术与文学中作为支配性主旨的性,独独在音乐中是被禁止的?……音乐史需要它的大卫·赫伯特·劳伦斯,需要它的西格蒙德·佛洛依德。 根据摩尔曼的笔记(很可能由白南准书写),第一幕的开始: 在一片漆黑之中——有两到三分钟的寂静——录音(永平寺春祭Eihiji’s Morning Ceremony……由一个美国的音乐学者所灌录的壮美乐声)象征着“世间万物的无常”。与这些锣声响应的是白南准通过远程遥控的有节奏间或点亮和熄灭的闪灯……我穿着“电子比基尼”——一套精心设计的三件式“灯光比基尼”,充满45个六伏特的灯泡——象征着女性永恒的美。我走得十分缓慢,就像在日本的傩戏里那样,坐到我的椅子上并开始演奏白南准改编马斯内的“挽歌”(然后当白南准演奏钢琴伴奏时,小杉武久Takehisa Kosugi 控制开关那些闪灯)……在这个咏叹调中,白南准将佛教进行了现代化,他美化了电子时代,并批判了已经商业化了的所谓的“性革命”,并将之升华到浮士德/佛洛依德/劳伦斯的水平上。 第二幕,摩尔曼“半裸着穿着黑色曳地晚礼服裙”饰演一具“静坐于一个大提琴旁的希腊女性躯体”。在这一幕中,他和白南准双双被纽约警察逮捕。三个月后,摩尔曼由于有伤风化的暴露被判有罪并处缓期执行。白南准则被判无罪,因为法官难以对“色情音乐”这个概念定罪。

Fig. 11, Nam June Paik and Charlotte Moorman, TV Bra for Living Sculpture, 1969.

Fig. 12, Nam June Paik and Charlotte Moorman, Performing John Cage’s 26’1.1499’’ for a String Player, 1965.

“性电歌剧”这件作品成了一次出色的尝试。摩尔曼成为了一个电视脱口秀节目的红人,并且这两个人成为了七十年广受欢迎而极具挑衅意味的行为艺术团体——他,激浪派的疯子;她,一个离经叛道的大提琴演奏家,但又同时是优雅的女士。(按照白南准的说法,她是个倔强的南方姑娘——就像“野橡树”。)白南准为她创作了许多作品,包括一个由三台电视机制作而成的大提琴,每一个电视机上播放的都是她正在演奏它的画面。也许最广为人知的作品是1969年的“活体雕塑的电视胸罩 (TV Bra for Living Sculpture, Fig. 11)”。而他们最大胆尖锐的搭档是1965年的表演,在这场演出中摩尔曼演奏了约翰·凯奇的一段作品,白南准半裸的身体则变成她的大提琴。他的脸庞埋在她(着衣的)胸怀中,在他的头部和下背部,白南准握着一条竖直琴弦的上下两端,当摩尔曼演奏时手臂拥抱着白南准(Fig. 12) 。这一次,是一条琴弦变成了一道竖垂线,连接起两个紧紧拥抱,奏起音乐的身体,这是一种典型白南准式的对于二元论的超然观念。

Fig. 13, Nam June Paik, TV Buddha No. X, 1974-82, seventh-century Korean Buddha statue, monitor, camera, soil. Installation at the Whitney Museum of American Art. 有一种对超然的思考是自我吸纳和连接。白南准对这个概念最成功的表达是其作品“电视佛 (TV Buddha, Fig. 13)”,自从1974年起,他为这件作品创作了好几种不同的形式。从表面上看来,“电视佛”所指涉的是,到1974年时,电视机在人们家里所占据的位置取代了原来家庭祭坛中佛像的位置。白南准自己对一个记者说:“我是一个社会性的思考者。电视已经太过普及,所以我们必须去思考它。我当时想把电视这种媒介做成高雅的艺术,就像巴赫(Johann Sebastian Bach)那样的。”更早的时候,在另一个采访中,他解释道:“我对禅的反应就如同我对巴赫的反应一样。”白南准将电视和冥想的佛祖这一图像放在一起的意图,是要将电视提升到一种最高层次的意识水平。这种解读被白南准偶然放在“电视佛”旁边一同展出的另一件作品——“电视罗丹(TV Rodin, 1976-78)”——所强化。这是他的第一件多频录像作品,类似地将一个电视与一个小型的罗丹“思想者”雕塑结合在一起。 但是,就像所有优秀的艺术作品一样,“电视佛”表达了不同层次的涵义。亚洲艺术史家瓦尔特·史密斯(Walter Smith)曾经在传统佛教的语境下分析了白南准为其在1982年惠特尼美术馆回顾展而作的“电视佛”版本。在惠特尼的这一版本中,一个石佛像对坐在一个包含它他自己影像和一个土堆的电视显示器前。史密斯将白南准这对彼此相对而坐的佛像与传统亚洲艺术中的一对进行了对比,即历史中的佛祖(现在佛)释迦摩尼,或称为乔达摩·悉达多,与过去世界的多宝佛。这对双佛造像出自《妙法莲华经》,其中的插图标注了释迦摩尼的说法,即他只是宇宙间所有佛法智慧的一个化身;过去曾有过其他佛,而未来也还会有其他的佛。多宝就是过去佛,他曾经在万古岁月前站在最高的觉醒果位上。在他圆寂前他曾发誓在佛法被重新光大之时他会再次现身。 史密斯指出:“在《妙法莲华经》中, 当多宝佛出现在释迦摩尼佛前时,是坐在一个光辉明亮的佛塔(stupa)中显身的。”佛塔最简单的形式就是一个坟头。多宝佛的形象暗示了他作为一个来自过去时代的佛的信号。还有什么能比一个放在佛塔形土堆上的电视屏幕——电视屏幕上的图像正是真正由光所生成的——更适合影射葬礼的呢?在《妙法莲华经》中,两个佛进行了一次对话。在描绘了这个场面的亚洲艺术作品中,两个佛彼此深切交谈,就像白南准作品中的两个佛像一样——一个由石头制成,一个由光生成。 1974年白南准曾经说过,当他第一次开始构想“电视佛”这个观念时,他“刚刚买下了四个日本佛像——上乘的古董——作为投资。” 久保田成子(Shigeko Kubota),一位日本艺术家,三年之后成为了他的妻子,“非常喜欢这些佛像,她向佛像祈祷,然后她的祷告反馈到了我身上。”对于白南准如何得到“电视佛”的灵感,这个解释颇为可疑,因为白南准总是强调他很穷,果真如此则投资佛像看起来并不像是他可能做出的举动。他应该是在投资他的艺术。 当禅修者们在一个佛像前冥想打坐,他们专注于他们自己的佛心——他们自己便成了佛。毫无疑问,这一点才是“电视佛”的核心涵义。一个1989年“电视佛”的变体版本中,附属着一个有白南准自己的脸部特征的铜制雕像和一个作为容器盛放着一支燃烧中的蜡烛而没有显示屏幕的电视机。在这个当代的祭台上,摇曳的烛火之光取代了显示器的电子之光。这个场景是对白南准早期的行为艺术“向约翰·凯奇致敬”结尾处的一种回溯:“突然间一切归于沉寂和一片漆黑,最后,白南准带着倔意的脸庞被一段残烛所照亮。” 及至1980年,白南准不再需要用暴力来抗衡凯奇的静寂。他想传达的信息通过启蒙和觉悟而获得力量。协同这些信息,白南准成功地走向全球,他还创作了一些人造卫星广播放送节目,比如“早上好,奥威尔先生(Good Morning, Mr. Orwell, 1984)”,“包裹全世界 (Wrap around the World, 1988)”,以及1999年在纽约千禧年前夜的一次“终极”环球播送。白南准也许没能达到商业电视节目播送那样的效果,但是他的确创作了大量以电视为媒介的表演,使其像音乐一样,可以连接人类的思想与心灵。这是一个值得深思的命题。 ----------