来源:瑞象馆 陈姗姗

七月毕业季,东伦敦的老楚门酒窖(The Old Truman Brewery)再一次成为各大摄影艺术院校毕业展的舞台,“无围栏”毕业作品展 (“Free Range” Degree Show)像往年夏天一样按时开展。从2011年起,“无围栏”展出包括摄影、时尚设计和建筑设计等毕业生的作品。

展览所在建筑外部

英文“Free Range”直译为散养,常用在鸡蛋和猪肉产品上,以此来标榜产品来自无约束、无压力的动物因此质量上乘。以此类推,“散养”的毕业新人自然按时他们思维活络还未受到名禄的束缚,“产品”也相当与众不同。

展厅所在的老楚门酒窖位于著名市集砖巷市场(Brick Lane Market),由19幢互相联通的楼房组成,好似庞大迷宫般的商场地下停车场。每周日,这里是当地有名的市集,被200多家独立商贩的摊位挤满;而每年盛夏,生意也要为毕业生们的作品让位。

展览开幕现场

这是我第一次光顾 “无围栏”摄影展,也算是误打误撞。在老楚门酒窖门口问路的时候被塞了一本印制精美的展览手册并被告之今天是“无围栏”摄影展的开幕式,于是没有带任何预设,沿着楼梯进了展厅。

毕业生们仰着年轻朝气的面孔,簇拥在摄影展品前,或合照或自拍。他们手握酒杯,和朋友、家人、老师一起庆功。我看到了自豪,看到了他们所期待的荣耀:作品印制成大幅相片和摄影书,终于在东伦敦地标性建筑中展览的荣耀。

总面积超过五平方千米的老楚门酒窖虽然没有都被展品占满,但气势庞大,对参展毕业生来说可能是至今最靠近“艺术家”这个词的场合了。古典砖墙和法式大窗带来的仪式感让艺术毕业生过了一把参展艺术家的瘾,学生、教授轮番举杯做演说。学校也不失时机地搭起免费酒台,把开幕式安排得有板有眼。

在把所有摄影展厅逛完三遍之后,我不但发现艺术生穿着相似 -- 大多披挂着长外套,顶着荧光色的头发,他们的作品的主题和形式可以毫无零头地归为几大类:纪录人像摄影占大半;摄影棚里出产的色彩斑斓的时尚人像最吸引眼球;概念摄影和装置零散在各展厅角落 -- 有一位毕业生甚至把大费周折整个客厅搬到了展区做成装置,可谓用尽解数“搏出位”。毕业生酷爱跟拍家人,也有不少自我心灵探索;许多摄影师是夜猫子,爱在夜幕降临后街拍;不少人和食物的形状和颜色较上了劲;许多拍社会边缘人群的作品,至于谁拍了谁,辨识度太低记不牢。

学校印制了价格昂贵的毕业生摄影画册,也有学生自费出版了摄影书。几乎每个人都有名片,没有名片的也在墙面或作品的某个角落留下了自己的邮箱和网站。虽然有些学生作品拍的是自我探索,名片上引的却是婚礼或儿童摄影。确实,要在摄影圈获得一席之地不容易,在追求艺术的路上,摄影也能成为糊口的技能。

散养艺术的包装下,透露的是浓浓的焦虑。然而,还是有一些作品感触到我:这些作品触及关于人性的永恒话题,与艺术史中的例子有完美的对接。也许艺术的潮流就和潮汐一样,这些年轻人在创造新的轮回。

几位年轻艺术家拍摄了自己熟悉的城市街头,用旁观者角度观察普通的事物。他们的驻足停留在旁人看来十分不寻常 -- 谁会匍匐在深夜的小食店外只为拍下食客的侧影?谁会悄悄从阳台窥视自己的邻居,分析他们的业余生活?

利比·皮尔斯(Libby Pearce)花了七个月在夜间的伦敦街头拍摄的《圣殿》(“Sanctuaries”)展现了城市生活的隔绝和疏远。皮尔斯的的画面有着霓虹般诱惑的色彩,在夜晚的小食店、公车站和街头记录下城市人寂寞的侧影。

利比·皮尔斯(Libby Pearce)作品

利比·皮尔斯(Libby Pearce)作品

利比·皮尔斯(Libby Pearce)作品

利比·皮尔斯(Libby Pearce)作品

第一次见到皮尔斯的作品时, 我脑中立即显现美国现实主义画家爱德华·霍普(Edward Hopper)的画作。霍普刻画独行的人们在旅行中途的停靠站的静止状态。在加油站和汽车休息站,人们沉浸在自我的世界中,任观者想象。

皮尔斯的作品也让我想起王家卫的作品,具有电影般的连续性。她说,摄影师格雷戈里·克鲁森(Gregory Crewdson)剧照般精致的作品也是她的灵感来源之一,显露出城市平静表象下的疏离感。在选取最终的作品时,她也特别选择了最能表现出故事性的相片,让观者觉得拍摄对象是有故事的人。*

皮尔斯也尝试在国外拍摄,但拍摄的效果远达不到伦敦的作品。或许,拍摄自己熟悉的地方,摄影师能在同一地点流连,不但能更能体现出当地的风貌,也能更有效地捕捉人们的情绪。

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)选择在自己的家乡葡萄牙里斯本拍摄。他的作品《上瘾还是休闲》(“Addiction or Leisure”)和副标题 “监控还是偷窥”(“Suvilliance or Voyarism”),表达了两层意思:科技在人们休闲生活中的地位和艺术家如何用新科技观察被拍摄者。

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

阿方索·洛佩斯·费雷(Afonso Lopes Ferreira)作品

费雷透过居民楼的窗户,捕捉了人们在夜幕降临后的生活。在近距离观察这些日常景观之后,我们可以发现,人们的生活围绕通讯工具展开。我们看到一家人在客厅里盯着平板电视;饭桌上,有人在发短信;电脑或平板电脑的在独居的人们脸上投下荧光。

而将这种偷窥的场景定格,费雷带给我们第二层意思:在科技越来越发达的今日,人们可以毫无障碍地拍摄到对面几十米远处的房屋。新科技与社交网络相结合,让我们意识到无论在实体还是在网络社会中,我们个人隐私界限越来越模糊。我们在网络中的活动被记录、分析和分享,这和被镜头所监视又有什么区别呢?

费雷说:“我们每天都和一个时刻淹没在信息里的社会打交道,每时每刻都需要知道发生了什么,却对每件事没那么关心。所有的信息都被等同对待 -- 对每件事都没有给足应有的关心,所以有所的事情都被看轻了。我想刻画被过度放大的社交(social)和反社交(anti-social)科技 -- 这些科技和我们每天的生活混合在一起。我格外尝试了用一种令人愉悦、不易察觉但又不会淹没个性的方法捕捉环境和人物。”**

费雷还说,他特地选择了二连画幅来创造宽幅的环境画面,不但在视觉上更有冲击力,而且画面更有连贯感*。费雷在家乡里斯本拍摄的日常生活与我在家乡上海的经历非常相似。每次乘坐在高架上飞驰的汽车,我都会特地瞟一眼沿途高楼里人们。对他人生活的短暂一瞥,激起无限的想象。从我房间的窗户,我也曾目睹合租的年轻人人手一台电脑坐在客厅里打通宵游戏。费雷的作品是一种容易共享、不分地域的经验。

刚从苏格兰的艺术院校毕业的莱恩·麦肯(Ryan MacCann)用虚构的手法展现了同一主题。《交流故障》(“Communication breakdown”)展现了家人、朋友、配偶或陌生人在不同场合的无交流状态 -- 他们分明在一个空间中,却紧握手机,忽视了身边的人。麦无独有偶地选择了夜景,在卧室、客厅、酒吧、公车和街头等地点,用模特摆拍,捕捉了人们渴望与世界连结却讽刺地因为社交媒体而错过的孤独情绪。

莱恩·麦肯(Ryan MacCann)的作品

以上三件作品的视角处在偷窥(voyeuristic)和自我检测之间,是摄影者对现实有意识的刻画。这些作品的相同之处即是他们能立刻让观者从第一人称角度、即他们不常用的角度来观察世界,打破了观者舒适圈(comfort zone)。另外一些作品通过自省来讨论人性。

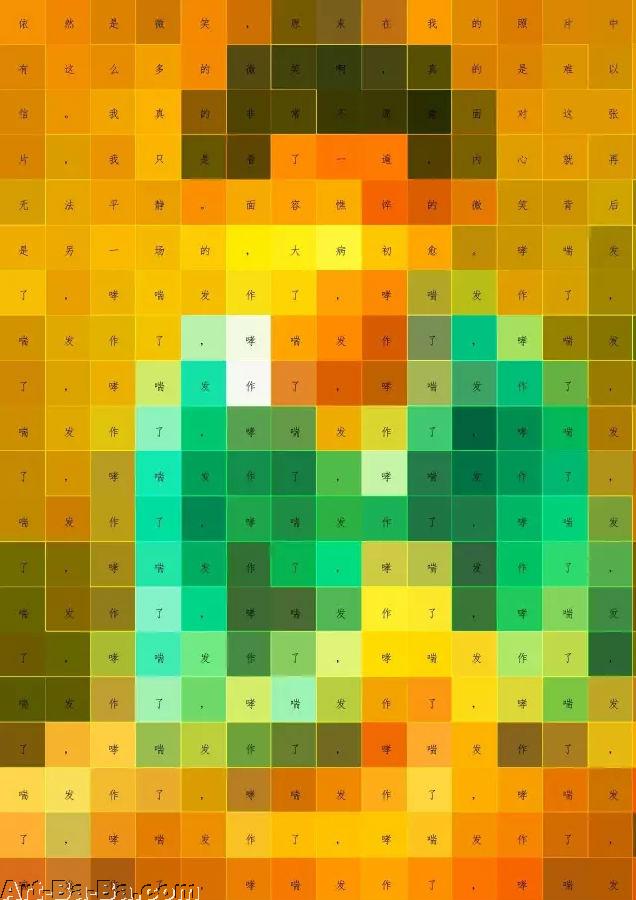

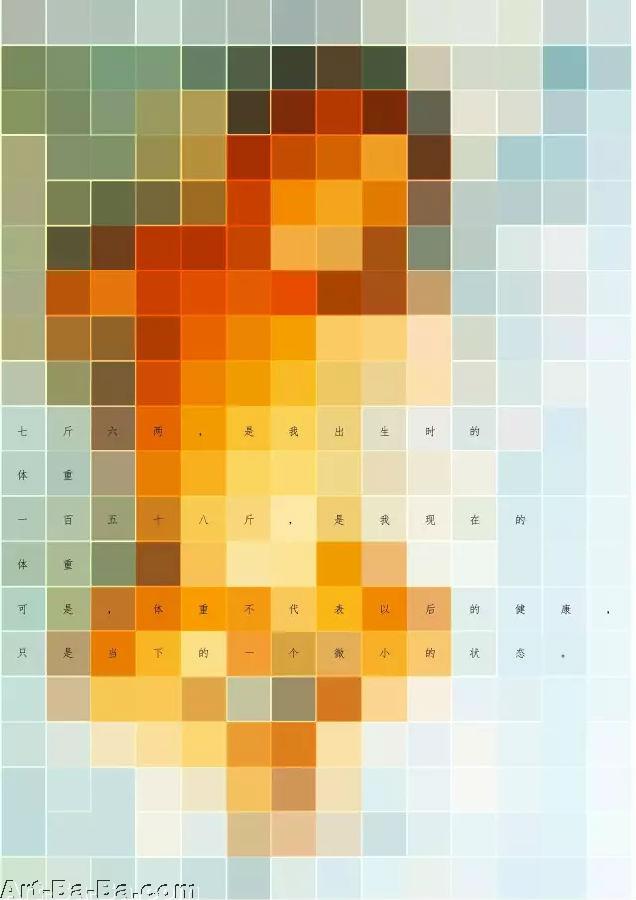

创意艺术大学(University of Creative Art)的毕业生张沛之的作品《与记忆的对话》(“Dialogue with Memory”)讨论了孤独感。乍一看,《与记忆的对话》是马赛克组成的图画;凑近一看,有些方框上印着汉字。

张沛之的父亲帮他扫描了400多张家庭相簿里面的照片。因为三口之间单独生活在一个远离大家庭的城市中,所以照片大多都是三口之家。张沛之说:“这些照片中,有的会让我有非常强烈的记忆,有些则完全记不起来,我相信那些记忆都是来自于‘独生子女孤独的困惑’,于是我筛选了有强烈记忆的作品进行二次创作。”***

张沛之作品《与记忆的对话》

张沛之作品《与记忆的对话》

张沛之从童年的照片里选出五张最合心意的照片,将他们像素化并印制出来。在远处,观者可以恍然辨认相片的内容 -- 中国孩子典型的摆拍纪念照 -- 而凑近之后,却辨别不出照片的内容。对张沛之来说,照片虽然记录下了他童年中珍贵的记忆,他却挣扎着去回忆。****

为了解释图片内容,张沛之书法练习方格模样的马赛克上写上了字。这些字比起方格来要小许多,所以在远处能辨认照片的距离,人们无法看到文字,而在能看清文字的距离,却看不出照片的内容。对张沛之来说,这些文字才是照片的真正意义。

张沛之作品《与记忆的对话》

张沛之作品《与记忆的对话》

张沛之作品《与记忆的对话》

张沛之写下这些表达内心的文字,并把自己的作品作为“一种自我救赎的方式”。张沛之说:“在束缚了中国2500多年的儒家文化中,是不允许讨论孤独的存在的。儒家文化中的五伦,都是在讨论每个生命与周边生命的关系,感受到孤独的人,在五伦的关系中,是不完整的,不能被称作完整的人。但是在有计划生育的大背景下,这就显得格格不入,明明一家就一个孩子,明明就是一个个孤独的个体的存在,却无法被讨论。”***

戴西·阿什菲尔德(Daisy Ashefield)的装置《爱》(“Love” )关注了人们常常讨论的另外一个话题:爱。对我来说,《爱》是本次观展的最大的亮点。

戴西·阿什菲尔德(Daisy Ashefield)装置作品《爱》

阿什菲尔德说,《爱》这个项目来自她的恐惧:害怕自己没有办法找到真爱。她的装置由三面围墙和墙中间的地面组成。墙中央是巨型的摆拍照片以及她和朋友的宝丽来相片;墙面靠上的部分是手机信息的截频;地面上,是她睡在自己单人床上的真人大小的贴纸相片。

看着自己的朋友一个个找到伴侣,阿什菲尔德说,她觉得心里难受又很孤单 -- 虽然她有深爱的家人和朋友,但还是渴求亲密关系。于是,她想,要如何才能让自己分心而不这么难受呢?于是,她开始从不同的人际关系中寻找爱。

戴西·阿什菲尔德(Daisy Ashefield)装置作品《爱》

阿什菲尔德非常善于围绕个人体验并用已有材料来做二次创作,她的作品《家庭根基》(“Family Roots”)就是在家庭相片上用绒线作画。阿什菲尔德说,其实她挣扎了很久才接受自己的风格。她一直自认为是棚拍摄影师,但在创作了《爱》之后,发现自己的棚拍人像是所有展览内容中最弱的一项。于是,她决定下一个项目再从自己的生活中取材,跟拍自己的二战英雄叔叔。

在视觉创意公司鸭兔(Duckrabbit)的网站上有一则博文说道:“摄影学位,是不是能改变命运?”文章中有位摄影学生抱怨:“学完欠了一屁股债,就拿了一张纸,做了一个群展。”英国学生的学费超过九千英镑一年,国际学生学费更高,值得吗?文章分析,许多学生觉得不值,一来是由于许多老师摄影师出身却多年不能养活自己,只能投靠大学教书,自然没有什么教育热情;二来,大学的奖励机制不健全,好老师未受到应有的鼓励。

介于许多欲求学习摄影的人对实践的需求,德国摄影师霍尔格·波尔滕(Holger Pooten)去年新开的伦敦摄影学院(London Institute of Photography)。在这里,波尔滕抛开了学术派重视艺术史和暗房技术的传统教学方法,让学生和来自设计公司等的业内人士合作,在毕业时,他们就已经有了实战经验。波尔滕说,他的学生大多是对摄影一窍不通的人,在一年后的毕业的时候,对摄影技术已经能熟悉掌控。学校也会组织学术讲座,补充学术方面的知识。波尔滕觉得,传统院校的教育让学生与现实脱节,而自己的学校提供了另一条路(alternative education),让他们对行业的了解更加深刻。

然而,在这背后隐藏的更深的问题是学生的求知欲望。阿什菲尔德觉得学位对她的启发很大,因为学生必须学习各种形式的摄影和与摄影相关的实践项目,即使是他们不擅长的领域,比如布展,他们也要硬着头皮去做。做完之后,不但对摄影有更全面的了解,也探索了自己的长项弱项。张沛之觉得英国的摄影课程注重对艺术学生与社会接轨的实践,毕业展不会只在学校里面。

我和摄影师朋友郑婷聊天,她说,对她来说摄影和画画一样,是一种纯艺术(fine art),是表达自我的方式,技术是次要的。摄影科班出身的郑婷现在已经扩展到装置、概念等其它艺术形式,但对她来说上艺术大学是一种寻找自我声音很好的过程。但至于谋生,该来的,慢慢的都会来。

注释:

* 作者与皮尔斯访谈,2017年7月

** 费雷摄影师自述

https://afonsolopesferreira.wordpress.com/

*** 作者与张沛之的访谈,2017年7月

**** 张沛之摄影师自述

http://www.zhangriver.com/page-2

“无围栏”毕业作品展在6月15日-7月17日在老楚门酒窖展出。具体信息请见http://free-range.org.uk/