注释

来源:西西弗斯艺术小组 文:鲁明军

「摘 要」延续了《观察者的技术:论19世纪的视觉与现代性》的思路,乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)在《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》一书中,围绕1879年马奈的《在温室花园》、1888年修拉的《马戏团的巡演》以及1900年塞尚的《松石图》三幅画,结合这三个不同时期的哲学、心理学、社会学及视觉技术发明等,揭示了三种不同的视觉机制和认知秩序,以及19世纪末以来历史速度的解放。本文认为,克拉里不仅“套用”了福柯的考古学框架,还承袭了尼采的谱系学传统。当然,克拉里的理论也存在着诸多缺陷,比如这种共时性的“中层论述”不仅忽视了活生生的个体经验,也回避了历史本身的动力等。就此,本文也尝试探寻对于克拉里叙述有可能构成修正和补充的理论。

在《观察者的技术:19世纪的视觉与现代性》(Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century)这本经典的视觉研究著述中,乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)主要讨论了19世纪以来,随着视觉技术及与之相应的绘画、知识的变化,视觉的生理学机制是如何逐渐取代了17世纪以来所形成的暗箱机制的,意在“表明有关视觉观念的历史变化,是如何与一种更大范围的主体性的重新塑造不可分离的;因为这种主体性的变化不仅涉及视觉经验,也涉及现代化与理性化的过程”。在同样经典的第二本著作《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》(Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture)中,克拉里则围绕马奈、修拉和塞尚的三幅作品,以及与同时期哲学、心理学、社会学及视觉技术之间微妙的同构关系,深入探讨了19世纪末以来主体建构机制的内在变化,亦即生理学机制逐渐被瓦解的过程。其目的是为了揭示,“在现代性内部,视觉如何只能构成一个被一定范围的外在技术捕捉、塑造或控制的身体层次;与此同时,视觉又是如何成为能够回避体制性围剿,发明新的形式、影响及紧张关系的身体的一部分”[1]。据此,他选择了两个内在相关又具有一定差别的视角:“观察者”(Observer)[2]和“注意力”(Attention)。严格说,两本著作应该是一体的,它们所面对的都是19世纪以来的视觉、主体与现代性的问题。

乔纳森·克拉里

约翰·伯格(John Berger)说过,“我们注视的从来不只是事物本身,而是事物与我们之间的关系。”[3]“注意力”首先还是一个视觉概念,它不仅建立在“观察者”的基础上,而且它们具有同样的内在逻辑。在克拉里这里,“观察者”的意思是“这个人是在整套预先设定的可能性中观看的,他是嵌合在成规与限制的系统当中的”[4]。而“注意力”(Attention)的词根本身便回荡着一种“紧张”(tension)状态、一种“绷紧”(stretched)状态以及“等待”(waiting)状态的余音。它暗示了一种在惊奇或静观中固定、抓住某物的可能,在这种状态中,聚精会神的主体既无法动弹,也没有根基。[5]显然,无论“观察者”,还是“注意力”,都是在所谓的主观能动与客观被动之间的互相制约或紧张关系中形成的。区别在于,“注意力”是在“观察者”的基础上,揭示了“凝视机制”的松动和逐渐瓦解的过程,甚或还隐含着“观察者”的消失,即整个19世纪以来所形成的“生理光学”(physiological optics)这一视觉机制逐渐被替代的过程。

《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》

(将于2017年8月正式出版)

和《观察者的技术》一样,在《知觉的悬置》中,克拉里依然袭用福柯的历史断裂论,尽管时间跨度很短,但还是诉诸期间不同时段所体现的不同的视觉机制和认知秩序。这当然有别于既有的(几乎所有的)艺术史叙事,即简单地将三个个案归结为印象派、新印象派(或“点彩派”)和后印象派,三者之间还有一个相对明确的形式语言联系,但克拉里的研究告诉我们,他们的断裂感远远大于连续性。这在某种意义上,其实已经颠覆了既有的那套历史叙事。也因此,笔者认为这样一种论述既不是艺术史,也不是视觉史,而是一部视觉考古学或认知考古学。[6]

《观察者的技术》

一、作为一种认知:绘画、知识与科学技术

迄今为止,笔者所目及的有关克拉里的探讨主要包括两类:一类是艺术史或视觉史的解读,侧重于克拉里对于绘画和视觉的精彩分析和阐释;另一类是哲学解释,将其视为一种主体哲学加以审视,进一步诉诸现代性的反思和检讨,这主要集中在19世纪以来主体哲学遭遇理性化危机之时,艺术家、哲学家以及科学家们是如何以自己的方式重建主体的。相对而言,克拉里更为看重的历史学的角度反而比较少见。在我看来,恰是在历史的维度上,形成了他基本的理路和观念。

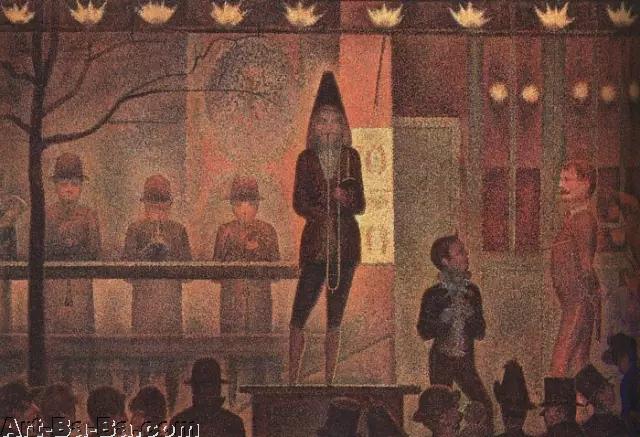

一如既往,在《知觉的悬置》中,克拉里还是意在探索绘画、科学技术发明(侧重视觉)与知识(包括哲学、社会学、政治学、心理学、生理学等)三者所共享的一种认知机制。整体而言,三例个案马奈的《在温室花园里》(1879)、修拉的《马戏团的巡演》(1888)和塞尚的《松石图》(1900)分别可以归结为“出神的凝视”、“理性的光晕”、“分心的建构”三种不同的认知方式和主体意识。[7]限于篇幅,本文无法完全呈现克拉里的具体分析,我们不妨就以他着力最多的修拉为例,看看他是如何游弋在绘画、技术与知识之间的。

修拉:《马戏团的巡演》(Circus Sideshow)

修拉占了全书最长的篇幅,克拉里以其《马戏团的巡演》这幅画作为切入点,横贯与之几乎同时的赫尔姆霍茨(Helmholtz, H.)、艾伦费尔(Ehrenfels, C.)、马赫(Mach, Ernst)、冯特(Wundt, Wilhelm)、查尔斯·亨利(Henry, Charles)、柏格森、尼采、詹姆斯(James, W.)、涂尔干、马克思、齐美尔、韦伯、弗洛伊德、勒庞(Gustave Le Bon)等思想家和科学家的主要知识观念和视觉技术发明,勾勒了一个1880年代的认知谱系。

克拉里发现,在修拉创作《马戏团的巡演》之时,奥地利心理学家艾伦费尔出版了他极具影响力的著作《论格式塔属性》,并引发了对于形式性质的争论。实际上,它与现代知觉的危机是纠缠在一起的。艾伦费尔认为,一种形式独立于它的部分而存在,而知觉此时则具有一种内在的统一性,用以抵抗原子化和碎片化。而此时,即使从近距离看,修拉这幅画也拥有一个与它们赖以被建构的个别的色彩笔触不相关的知觉统一性。比如画面整体朦胧的紫罗兰色与局部的橙色、蓝色等颜色及相应的光线密度没有任何共同之处,其中紫色便是“格式塔属性”。这意味着,原子主义的联想与格式塔整体主义之间不再是一种对立与紧张关系,而是形成了一种各自不同又共存的知觉经验。因此,修拉的作品就是在这两极间不确定的摇摆中运作的。[8]

艾伦费尔(Christian von Ehrenfels)

直到今天,几乎所有的艺术史叙事都认为修拉最大的贡献是释放了色彩纯粹自治的潜能。也因此,“点彩派”一度被视为是通向现代主义的一个过渡阶段。然而,这样一种论调却无视杜尚等对于修拉的认识。在杜尚眼中,修拉的实践恰恰是对于现代主义解放色彩这一“神话”的批判。他甚至认为,修拉是19世纪最有科学头脑的,所以和大多直接记录瞬间印象的印象主义画家不同,修拉的绘画源自精心的设计,在这点上,连塞尚都不及。[9]就此,赫尔姆霍茨及后来的皮尔斯的态度更为明确,他们认为这里的色彩实际是一种建构,是一种复杂的推论。这意味着,对于修拉而言,“色彩并非是一个印象,而是一种推论”[10]。且这一色彩推论,还不仅是为了建构一个具有“古典风格”均衡的视觉结构,它还形成了对于视觉注意力的一种干扰,可以说,正是点彩这一技巧中固有的振动阻止了单一知觉结构的可能性。此时,注意力既是凝聚的,也是分裂的,它并不固定,而表面马赛克式的分布同时将知觉视为优先于或完全外在于形象或背景的一种视觉组织。[11]

除此之外,与色彩相关的是当时流行的一个生理学理论——“激活”。比如有生理学家做过一个相关的视觉实验,发现橙色和红色在“正常人”和“歇斯底里的人”主体中都会产生强烈的生理反应,而蓝色和紫色则是一种减少或抑制的反应。这恰恰证明了“激活”对于修拉绘画的意义所在:注意力依赖于身体对特定运动神经中枢的抵制能力[12]。与“激活”论密切相关的是尼采的“权力意志”论。套用尼采的话说,修拉的绘画不是表征的问题,而是各种力量的关系问题;它不是符号学,而是一种物理学[13]。在这里,经验不是统一的,而是一种冲突的混合。这种混合不仅体现在色彩之间,也体现在色彩与造型之间。而且事实也已表明,修拉对于捕捉稍纵即逝的瞬间没有太大的兴趣,相反,他的绘画更多是在诉诸一种理想化的现代性纪念碑。就像他造型的底本中总有一些是源自古希腊雕塑,他是“希望把来来往往的现代人描绘得如同雕带中一般,通过把他们安排在色彩和谐的画布上来抓住他们的本质。”[14]

可见,修拉的绘画并非只是美学和生理学的实践,同时亦不乏社会学的色彩。克拉里发现,修拉绘画中的感觉与社会之间的运动和涂尔干的著作具有诸多相似之处,他们都是在虚构一种社会形象[15]。而且,涂尔干的思想和早期格式塔理论之间本身就有着一定的联系,他拒绝纯粹的并置,并把综合作为一个动力和自我组织的过程,其中包含各种矛盾和罅隙[16]。与之相应,在修拉的画面中,也到处充斥着社会群体的宏大表征,和更多孤单、疏离人物形象之间无休止的系统运作。尤其值得一提的是克拉里关于画中长号演奏者形象的社会学分析。他认为,这个形象既是前现代的巫师,也是现代社会的一个小丑,而这样一种集合则构成了韦伯所说的克里斯玛和官僚科层统治的一种矛盾混合。此时,作为一种永恒的社会结构不可避免的衰落,即“克里斯玛(Charisma)的去势”就像教士一样的长号手,暗示了一种淡漠的悲悯[17]。紧接着,克拉里又切换到视觉心理学。他援引了赫尔姆霍茨的理论,认为其三种控制光线进入眼睛的方法,可使人们看见自己的视网膜血管,而且它像一棵树的树枝一样向各个方面分叉。克拉里认为,画面左侧的树,既是一棵树,也可以看作身体将自己镌刻到知觉领域的视网膜树这一标志,从而形成了生理眼睛与可见世界结构的一种结合[18],甚至可以说是“视觉的领域借以被整合进欲望领域的血管”[19]。

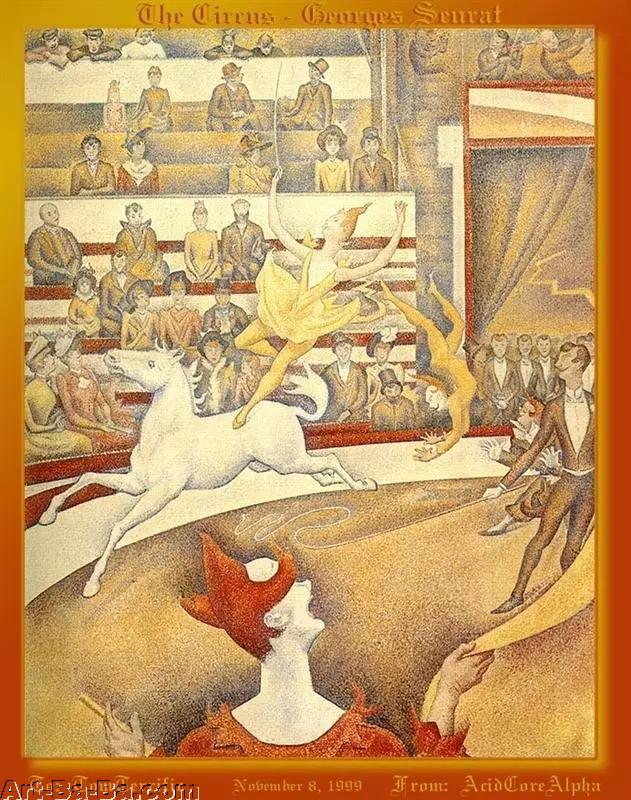

修拉:《马戏》(The Circus)

尽管社会学机制与视觉心理学机制表面是分离的,但在克拉里眼中,他们与修拉《马戏团的巡演》共享了同一个认知结构。高明之处在于,随后他又切换到社会心理学的分析,转向古斯塔夫·勒庞、塔尔德的研究,他发现画面中的人群与他们的理论具有同样的现实表征。比如勒庞认为,剧场结构是控制群体最有效的手段,因为它容易制造致使群体失去理性的幻觉[20]。而正是在这一时期前后,有关剧场、奇观以及心理控制技术都交汇在瓦格纳的歌剧中。瓦格纳坚持认为视觉比听觉更重要,所以他建构“封闭”的剧场装置,目的就是为了凝聚观者的注意力。对于修拉而言,《马戏团的巡演》无疑是对瓦格纳奇观模式的一种拆解,和对其企图的一种尖刻嘲讽和揭露。而且在未完成的作品《马戏》中,他试图用更暗、更宽的画框突出人物的明亮,这本身就形同瓦格纳的剧场建构。更重要的是,他将两个场景分开处理,以此建构的这一“绝缘媒介”式框架同样深具瓦格纳的色彩。此时,《马戏》与《马戏团的巡演》之间形成了一种内外空间的结构关系,而这样一种区隔恰好回应了几乎同时期的一项视觉技术发明——埃米尔·雷诺(Emile Reynaud)的活动视镜。

大概在1870-1890年间,雷诺一直致力于设计制造各种模仿运动的装置。活动视镜是西洋镜的一个变种。最初的改造中,观众可以同时看到反射的图片、实际图片以及整个机械设计结构,从而干扰并抵消了观看的效果、亮度和色彩。到1879年,雷诺进行了一个很重要的改造,他隐藏了装置的技术操作部分,使得观众在新设计中看不到视觉被建构的过程和性质,他称其为“视镜—剧场”。且不论这一空间的区隔是否影响修拉先后创作了《马戏团的巡演》和《马戏》,但可以肯定的是,“《马戏团的巡演》中的透视空间的崩溃在《马戏》中恰是作为奇观的那个不可能、看不见的幻影的条件”[21],这和“视镜—剧场”是同构的。

未完待续,本文原载于《世界3:作为观念的艺术史》。

[1] Jonathan Crary,Suspensions of Perception: Attention,Spectacle and Modern Culture,London&England:The MIT Press,2001,p.3.中译参照沈语冰、贺玉高初译稿,特此致谢!并参见沈语冰:《注意力和视觉性的建构:乔纳森·克拉里和他的视觉研究》,见黄宗贤、鲁明军编:《视觉研究与思想史叙事(下):眼与心,物与词》,桂林:广西师范大学出版社,2013,第112-126页。

[2] 这里的“观察者”(Observer)并非纯粹视觉意义上的观看者,而更接近一种文化系统内的认知主体。参见拙文:《视觉机制与认知秩序——论克拉里的视觉考古学与现代性叙事》,载《文艺研究》,2014年第5期,第135页。

[3] 约翰·伯格:《观看的方式》,吴莉君译,台北:麦田出版,2010,第11页。

[4] Jonathan Crary,Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century,London&England:The MIT Press,1992,pp.5-7.

[5] Jonathan Crary,Suspensions of Perception:Attention, Spectacle and Modern Culture,p.10.

[6] 参见拙文:《视觉机制与认知秩序——论克拉里的视觉考古学与现代性叙事》,载《文艺研究》,2014年第5期,第135-143页。

[7] 参见拙著:《视觉认知与艺术史:福柯 达弥施 克拉里》,桂林:广西师范大学出版社,2014,第83-123页。

[8] Jonathan Crary,Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture,p.157.

[9] 参见王海艳:《杜尚密码》,杭州:中国美术学院出版社,2012,第108-109页。

[10] Jonathan Crary,Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture,p.159.

[11] Ibid.,p.160.

[12] Ibid.,pp.164-166.

[13] Ibid.,pp.174-175.

[14] 转引自曲培醇(Petra ten-Doesschate Chu):《十九世纪欧洲艺术史》,丁宁等译,北京:北京大学出版社,2014,第410页。

[15] Jonathan Crary,Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture,pp.178-179.

[16] 涂尔干:《社会分工论》,渠东译,北京:生活·读书·新知三联书店,2013,第324页。

[17] Jonathan Crary,Suspensions of Perception:Attention, Spectacle and Modern Culture,pp.201-203.

[18] Ibid.,pp.215-217.

[19] Ibid.,p.218.

[20] Ibid.,p.245.

[21] Ibid.,pp.256-258.

来源:西西弗斯艺术小组

鲁明军 | 绘画、认知与艺术史 ——论乔纳森·克拉里的视觉考古学(下)

二、重访认知地层与现代性叙事

在一次访谈中,克拉里不认为自己是个传统意义上的艺术史学家,更愿意将自己视为一名历史学家。[1]笔者也曾指出,深受福柯影响的克拉里,他真正的目的并非是揭示一段艺术史的演变,而是探寻不同历史阶段认知方式的断裂和转变。所以,《观察者的技术》和《视觉的悬置》都是一部认知考古学的研究。

在福柯这里,历史是一层层叠加累积形成的,但层层之间与其说是连续的,不如说是一种断裂的“连续”。其中,每一层都有一个复杂的系统,所有的意识、知识及认知方式都取决于这个系统的运作。因此,考古学或是基于考古学的历史研究,真正关心的不是意识或知识的转变,而是各个不同的时期,这个系统是如何运作的。就像他所说的:“考古学不是去探讨‘意识’/(专业)知识/科学这一轴线,而要去探讨话语运作/(总体)知识/科学的一个轴线。”所以,并不存在所谓的“科学知识增长,有的只是一种话语规则的转变”[2]。

米歇尔·福柯

继续套用福柯的话说,没有只靠自己就存在的绘画,它总是在与其他绘画、知识、技术等并立的支撑关系和依赖关系之中;它是网络中的一个节点——这个网络包含了这个点或隐或显地指向其他绘画、知识或技术的整个指涉系统。这个指涉系统,含有自治与他治的复杂关系,都是不同的。因此,尽管一幅绘画在它的既有系统中作为一个客体是有规定的和受限定的,但是它的统一性仍旧是可变的和相对的。[3]某种意义上,福柯的这一视角和逻辑直接决定了克拉里的思考角度和分析进路。如果以此审视克拉里的工作,它就像是一层一层揭开19世纪末认知结构的层次。而他讨论的所有对象,无论绘画,还是知识,包括科学技术,都不再是简单的社会再现或反映,更不是在各自自足系统中的必然推论,而是在同一个地层,不同领域可能共享、甚至相关的一种认知方式。此时,绘画、知识与技术之间可能的互相影响固然重要,但并非克拉里真正的目的。那么,之所以将其概括为“视觉考古”,就是因为他的出发点和切入点都是绘画或视觉技术,不过,他真正关心的还是不同地层的不同认知方式或知识话语的组织运作。所以,这更像是一种认知地层的重访。

在《观察者的技术》中,他选择以“观察者”为角度,而在《知觉的悬置》中,“注意力”成为绘画、知识和技术三者之间可能交汇的一个线索。“注意力”并非是凭空产生,它来自于克拉里长期的观察和思考。实际上,考古学的意义就在这里。潘诺夫斯基曾经说过,艺术史就是考古学[4]。但明显不同的是,潘诺夫斯基强调的是图像的传播、意义和历史的连续性,而克拉里关心的则是历史的断裂和认知机制的变化。因此,克拉里对于绘画、视觉技术和思想知识的观看、体验和理解并非置于一个形式和审美的层面,而是放在人的认知习惯层面上予以考察,更重要的是,他还诉诸三者在同一个时代背景下,一同所遭遇的认知困境以及相似的反应方式。所以,它还具有一种明显的谱系学色彩。这样一种论述视角和取径显然受维利里奥(Paul Virilio)《视觉机器》[5]直接影响。不同的是,后者更强调视觉的社会、政治功能机制,而前者则诉诸一种处在“中层”地带的认知机制。当然,从根本上来说,它还是植根于福柯的理论。

《视觉机器》

虽然说,克拉里沿袭了福柯的叙述框架和逻辑,但在处理具体的问题时还是有别于福柯。首先,他并不有意地选择极为边缘的史料,力图证明历史的另一面向,相反,除了从绘画或视觉技术及其某一个角度切入稍显边缘以外,在分析论证中他所选择的对象几乎都是知识和科学领域的主流。其次,福柯的论证始终紧扣着他所选择的角度和进路,比如疯癫、惩罚、性等,以此重构一个新的历史句法。而克拉里不同,虽然也有角度,但这个角度已经把各种可能涉及的领域融汇在一起,在横向维度上,他并没有像福柯那样将其区分开,自身构成了一个谱系。因此,克拉里的工作更像是将《疯癫与文明》、《规训与惩罚》与《词与物》三本书的相关内容横向叠加在一起,从而构成了一部似乎更加“结实”的认知考古学。最后,二者虽然都具有相近的态度,但是他们对待态度的方式或态度的生成路径还是有所不同。在福柯这里,对于现代性是带有强烈的批判和对抗姿态,甚至可以说,他写作的出发点就是对于现代性及其权力机制的质疑和检讨。但在克拉里这里则不然,他虽然有态度,但他进入问题的时候并没有受到态度的干预,还是立足于相对的“中立”与“客观”进入历史,所以他的态度是通过分析和判断带出来的。因此,不像福柯那样具有颠覆性,克拉里还是在承认的基础上揭示现代性的内在悖论,进而诉诸一种新的现代性批判方案[6]。

《词与物》

同样是在诉诸一种认知秩序的揭示,福柯在《词与物》中对于19世纪的判断是:历史化秩序,区别于古典时期的“再现”和文艺复兴时期的“相似性”。福柯认为,“从19世纪起,大写的历史限定了经验的诞生地:经验先于所有确立起来的年代学而从这个诞生地就获得了它自己的存在。……由于大写的历史是所有在经验中赋予我们的一切存在方式,所以,它成了我们思想无法绕过的一切存在方式。”[7]且根本在于,“在19世纪初,一个知识的排列已经被构成了,在这个排列中,不仅出现了经济学的历史性(相关于生产形式),人类存在的限定性(关于匮乏和劳动),而且还出现了大写的历史终结的期限——无论它是不确定的放慢速度,还是彻底的颠覆”。[8]所以,在《疯癫与文明》、《规训与惩罚》、《临床医学的诞生》的19世纪论述中,福柯所要揭示的恰恰是“历史化秩序”的背面,即基于理性、进步的历史化秩序背后更为严酷的精神规训和灵魂惩罚。当然,福柯也承认,早在19世纪末的时候,尼采已经通过燃烧它而使它最后一次闪闪发光[9],也就是说,尼采已经意识到这一历史化秩序及其价值危机。

和福柯一样,克拉里也是微观介入,但背后还是有一个相对整体的历史观。如果说《观察者的技术》直接“套用”了福柯的框架的话,那么《知觉的悬置》更像是对于福柯的一个补充。福柯也曾提及19世纪末历史化秩序的危机,但是他并没有涉足这一危机内部的紧张。克拉里的审慎在于,一开始他就没有将历史化叙事作为自己的方法,以反向的批评姿态另起炉灶,重建一部新的叙事,而是通过考古学的方式一层一层揭开重访历史。因此,他所呈现的恰恰是19世纪末的认知冲突、危机及可能重建的努力。至少,他意识到从1880年代前后开始,历史化秩序及其所决定的认知机制已经在松动,而且,他以自己的研究表明了既有的秩序是如何松动的,同时还释放出了松动和解体的速度。

三、视觉考古的缺陷与理论修正

德国艺术史家汉斯·贝尔廷(Hans Belting)所谓的“艺术史的终结”所针对的无疑是19世纪以来所形成的“历史化秩序”这套知识机制。实际上,贝尔廷的意思是,不是历史本身终结了,而是我们对历史的理解发生了变化,也包括对于艺术的理解发生了变化。确切地说,“艺术史的终结”背后有着双重的背景,一是福柯对于19世纪以来的历史化秩序的检讨,对于弗莱(Roger Fry)所建构的从“印象派”到“新印象派”再到“后印象派”这一形式进化史叙事的反思;二是对植根于这套秩序的艺术生产方式的反思,或者说是对绘画或艺术本身的一种重新定义。而克拉里的工作就是在这双重反思的背景下,探触19世纪的艺术还有没有历史的可能。

汉斯·贝尔廷

和福柯一样,克拉里并没有抽掉历史,他所有的叙述都是在历史的维度上展开的。但是,他的反思同样是双重的。对于19世纪以来的这套历史化秩序的检讨构成了他论述的基调,他强调的还是历史的断裂与考古学逻辑,在此基础上,他通过绘画—知识—技术三个维度的复杂关联建构了一个共时性的认知谱系。不过,他并没有抛弃既有的历时性的艺术史叙事秩序对于艺术生产的“决定性作用”,因为这也是一个事实,所以,他的分析不时地在回应艺术史,不仅在分析方法中袭用了经典的图像分析(比如人物的塑造)和形式分析(比如色彩的讨论),更重要的是,它还在不断地回应19世纪以前的视觉机制,包括文艺复兴时期的透视/相似性、古典时期的暗箱/再现等,反复论证19世纪是如何从这些机制中摆脱出来,创造了一种新的观看方式,也或多或少为历史的更替提供了一点动力。譬如在分析修拉《马戏团的巡演》的构图的时候,他追溯至达·芬奇《最后的晚餐》。可见,在克拉里笔下,修拉不仅是依循于19世纪以来的艺术史秩序,更重要的是,修拉在绘画中对于当时文化的一种回应姿态也说明,即便是在艺术史秩序内部的工作,它也不是我们以往所理解的那一绝对自足的形式、风格的创造,而是一种认知秩序的探触。也就是说,克拉里的叙事本身便带有19世纪写作的色彩。或者说是一种基于反思19世纪的19世纪写作方式。由此,我们可以认为绘画或艺术不再是一种单纯的形式或审美,而是一种认知的谱系。

然而,就像库恩(Thomas S. Kuhn)所遭遇的诘难一样,福柯的论述背后潜在的也是一个静止的结构,和一个被建构的静止的主体,这导致他们都解决不了认知结构或范式断裂性更替的动力问题。[10]在我看来,克拉里的论述某种意义上还是对此有所修补。因为,绘画也好,技术也罢,包括知识,其自身并不是完全共时性的生成,都有各自的一个相对自足的历时性维度,这在某种意义上或许为历史的更替提供了一种动力。不过,尽管如此,它还是无法构成一种系统性的动力。在这个意义上,德·迪弗(Thierry de Duve)的《杜尚之后的康德》或许会成为其理论缺陷的一个补充。至少,它为历史的断裂或连续提供了一种系统性的动力,而不像克拉里,只是停留在一种形式层面的联系。

《杜尚之后的康德》

可能我们既有的知识经验都认为杜尚的现成品终结了绘画,但在德·迪弗看来,现场品从修拉就已经开始了,因为修拉的实践已经彻底从传统的手感和眼睛观看中摆脱了出来,而且,在修拉极其科学理性的点彩技术背后实际上隐含着一个重要的前提,即管装颜料的发明。因为在此之前,纯粹的颜料分类是不可能的,而且,很多时候颜料都是艺术家自己手工磨的,而修拉不加调和地使用管装颜料,本身就意味着将颜料视为一种现成品。这同时也意味着,现代劳动分工已经开始介入绘画了。这也是杜尚尤其欣赏修拉的原因所在。另外,我们都熟知1917年杜尚的《泉》挑衅了美国独立艺术协会的展览制度,但德·迪弗提醒我们,在此之前,库尔贝和马奈已经挑衅过独立沙龙艺术展览制度。这实际暗示我们,现成品和绘画之间并非如此泾渭分明,在杜尚这里,现成品其实就是绘画。或者说,杜尚是在库尔贝、马奈和修拉的基础上推进的,它不是一种彻底断裂的关系。唯一变化的是关于艺术的定义,从此,它不再是一个传统意义上的媒介划分,而是一个唯名论意义上的一般艺术的概念。综上可见,从库尔贝、马奈到修拉再到杜尚,这种变化是一种系统性的推进,而不是一种断裂。[11]所以,德·迪弗是从生产系统的角度,为艺术史的结构性变化提供了一种新的解释。

作为一部历史学著述,我们也须承认,克拉里抽掉了鲜活的经验,只剩下抽象的认知框架时,而所谓的历史断裂本身也被化约为一种均质的转化,缺少了一些必要的层次和丰富的细节。就像W.J.T.米歇尔所说的,克拉里的框架、词汇虽然借自福柯,但走向总体性的宏大叙事倾向却跨越所有层面,影响到“单一的社会表面”,听起来更像德国唯心主义的历史,而这恰恰是福柯努力抛弃的东西。甚或说,他是重蹈了唯心主义的覆辙,把所有可能关于“观者”以及“注意力”的理论和历史都融入了对一个纯粹假设的片面的非经验的叙述之中。[12]在这个意义上,它更像是一部历史哲学,而非历史。

余论

在讨论19世纪视觉与现代性的第一本著作《观察者的技术》中,从暗箱的兴起到被生理学光学替代,长达一两百年,然而,在《知觉的悬置》中,克拉里选择了三个地层,分别是1879、1888和1900,之间相隔正好是10年左右。问题就在于,克拉里为什么在讨论19世纪晚期的时候,把范围和时间跨度压缩得这么短?我想,一个很重要的原因是,进入19世纪晚期,资本主义和现代性的日益成熟已经释放出了发展的速度,也就是说,认知方式的更替本身就在加快。这是一方面。另一方面,之所以选择这个三个时间点,也是因为这是一段极具变化的过渡时期,从一个大历史的角度看,这一时段本身构成了一个重要的历史节点。而克拉里的工作,某种意义上是在回到这个节点的基础上,试图深入揭示这个节点内部丰富多变的话语运作。他真正关心的是,在马奈、修拉及塞尚的画面及其观看方式的变化中,永恒的古典的凝视机制是如何逐渐地被加速的生理光学机制和恍惚、出神的观看所替代。这不仅是因为科学技术(包括视觉技术)的高速发展带来的生活方式的加速,也不仅是因为历史意义上的求变、求新和进步的诉求,更是因为资本主义将人的欲望和能动性彻底释放了出来,是人类失控的欲求加速了我们对于现实和未来世界的认知和构思。

早在15世纪,意大利艺术与科学家们教我们几何的实际空间透视法,空间深度从近到远,视野从大到小,直到地平线消失点。19世纪以来,当三维被二维空间所替代,凝视的焦点被抽掉的时候,实际上解放的不仅仅是视觉,还有速度。或者说,被解放的视觉中本身便含有速度。所谓“一瞥”就是一种新的视觉速度。这样一种解放实际与技术的革新是同构的。而这恰好和维利里奥的反思构成了一种互应。不过,比起激进的维利里奥,克拉里则显得克制了许多,但他们之间一直保持着良好的学术友谊与合作关系。虽然克拉里并没有明确或强调“速度”,但他业已意识到技术媒介带来的认知方式的疾速变化。从此,我们“用于看、理解、度量以及构想现实的东西,与其说是光,不如说是速度”,“光影”已经被“速度”所取代。[13]

《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》

从19世纪晚期至今,或明或暗一直回响着“速度的解放”这样一种声音,速度抹平乃至消解了认知的更替,以至于我们无法体察它们之间的断裂和变化,感受到的反而是一种连续和进化。如果说百年前认知地层的区隔只是10年之久的话,那么今天可能是一个月、一天,甚至一小时、几分钟、几秒钟……我们已经无力去探究其可能的断裂和转变,我们感受到的只是一种失控的进步和速度,抑或,麻木已经致使我们感受不到速度。多年后,克拉里出版了他迄今为止第三部专著《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》,某种意义上也是对“速度的解放”这一“现代性灾难”的一种批判性回应[14]。表面看,睡眠似乎与之前两部著述没有直接的关系,但其内在主旨和方法则是一贯的。这也说明,无论是作为艺术史家,还是历史学家,抑或哲学家,克拉里同维利里奥、福柯一样,他的历史感与个人活生生的现实体验是分不开的,由于他真切地感受到了技术带给他日常生活的变化,包括睡眠的体验,才诱使他回到历史的维度上予以考察。也因此,他们的知识展开变得不再抽象和冰冷,而是一种有温度、有感觉的历史叙述。

注释

[1] 李佳玲:《在观察背后:乔纳森·克拉里纽约访谈》,载《典藏·今艺术》,2008年第3期,第156页。

[2] 刘永谋:《福柯的主体解构之旅:从知识考古学到“人之死”》,南京:江苏人民出版社,2009,第80页。

[3] 福柯:《论科学的考古学》,赵文译,见汪民安主编:《福柯读本》,北京:北京大学出版社,2010,第53页。

[4] 潘诺夫斯基:《作为人文学科的艺术史》,曹意强译,范景中校,见:《艺术史的视野——图像研究的理论、方法与意义》,杭州:中国美术学院出版社,2007,第11页。

[5] 参见维利里奥:《视觉机器》,张新木、魏舒译,南京:南京大学出版社,2014。

[6] 参见拙文:《视觉机制与认知秩序——论克拉里的视觉考古学与现代性叙事》,载《文艺研究》,2014年第5期。

[7] 福柯:《词与物:人文科学考古学》,佘碧平译,上海:上海三联书店,2001,第286页。

[8] 福柯:《词与物:人文科学考古学》,第341页。

[9] 福柯:《词与物:人文科学考古学》,第342页。

[10] 刘永谋:《福柯的主体解构之旅:从知识考古学到“人之死”》,第138-141页。

[11] 德·迪弗:《杜尚之后的康德》,沈语冰等译,南京:江苏美术出版社,2014,第125-165页。

[12] W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京:北京大学出版社,2006,第12-13页。

[13] Paul Virilio, The Vision Machine, Indiana:Indiana University Press,1994,p.71.

[14] See Jonathan Crary,24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep,New York: Verso,2013.