来源:ARTYOO 文:蒲英玮

2015年特纳奖获得者,建筑师、设计师团体Assemble

公共艺术的

“世界平面”

托马斯·赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn)......2015年特纳奖获得者,建筑师、设计师团体Assemble......

当代艺术在公共空间中的“异变”

托马斯·赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn)作品

政治的沉沦

撰文/ 蒲英玮

一:“明天的希望扰乱了我们的节庆。未来比海洋更为糟糕;其中空无一物。计划,未来展望,长远计划…就像是在屋顶上思考,没有更高的一层。不过,当你认真构建时,那么其余的就会额外地到来。“【1】

在经历了上个世纪那些深切的灾异之后,新世纪的危机以一种更加温和的姿态降临,但这并不影响它的面孔的狰狞,每个实践者在今天都依然面临着一个不可回避的现实,那就是我们必须在新的情景中再一次自我澄清行动的范围,重置感知世界的方式,并且尝试贴近更加真实而具体的公众;抑或是重新发明新的话语空间,创造新的交流可能。而促成这一应激状态的契机则是整个世界遭遇了后真相(Post-Truth)时代的强势到来;从英国脱欧到特朗普的当选,舆论与知识界的预测在现实的检验中被一次又一次地证明了那只不过是对现实的有限性臆想,真正的现实已经在不知不觉中与我们的实践渐行渐远。而我们手中紧握着的那些看似确凿的证据也要不可避免地归还给福舍(Michel Faucheux)口中的那个“徒劳的旧世界”了【2】,或者,那个被我们曾经称之为世界的现实一瞥。

阿多诺(Theodor Adorno)

亚里士多德在《政治学》中曾提到“人是在本质上是政治性的动物”这意味着政治—以多样性的共同生活为目的—对人的存在来说是本体性的维度。而现代政治在很长的时间里遗忘了一个更加根本和紧迫的问题:在参与政治生活前,如何使政治成为可能?或者如何站在行动的立场上,进行政治性的思考和政治性的活动?【3】而艺术实践又是如何介入到现实的肌理中展开行动的?它是否是鲍瑞奥德(Nicolas Borriaud)口中的“通过公众的协作,来达到建立关系世界与社会样式的发明“的参与性艺术;或者是毕肖普(Claire Bishop)所说的”拒绝虚假的一致性,追求无尽差异共存“的对抗性艺术;抑或是阿多诺(Theodor Adorno)提出的“艺术从日常生活领域独立出来,独立于社会外在领域提出的要求,成为一个自治王国”的自律式艺术?【4】这都需要我们再一次回到具体的艺术/社会文本中重新观察两者的交织关系。

二: “歌队,是集体性、匿名的存在,由一组官方性的公民群体来承担。他的职责是通过它表现出的恐惧,希望,疑问和判断来传达观众的情感,而正是这些观众构成了城邦共同体。城邦把自己变成一个舞台。在某种程度上,城邦表演的对象就是他自己,它在大众面前把它自己表演出来。”【5】

库尔贝 《世界的起源》

库尔贝曾在一封给雨果的书信中明确地提到了对拿破仑三世的不屑以及颠覆其政权的欲望,并向来自奥斯曼土耳其的外交官兼收藏家哈利勒-拜(Khalil-Bey)献上了那幅臭名昭著的《世界的起源》。在之后的几年中,收藏家把这幅描绘女性阴部的绘画悬挂于盥洗室的墙面并用墨绿色的丝绒遮挡,只有被邀请来的贵客才有机会体验帷幔拉开的观看仪式。这幅画的神秘内容随着那些看画者的沉默被愈加发酵,与此同时,考虑到库尔贝与那位传说中来自奥斯曼帝国的间谍的反动身份,民众有足够的理由相信《世界的起源》是一副不折不扣的挑衅作品。之后巴黎革命爆发,拿破仑政权被推翻。至此,艺术作品与政治立场在公众空间中的合谋为历史留下了第一桩非著名悬案。

而在之后的现代主义与后现代主义运动中,伦理作为艺术与公众相遇的前滩也愈发向实践者敞开了。而伴随着资本世界与大众传媒的发展,公众的概念被放置在了更多的维度中去识别与被识别。首先被这一现象改变的就是放置于公共空间的艺术。

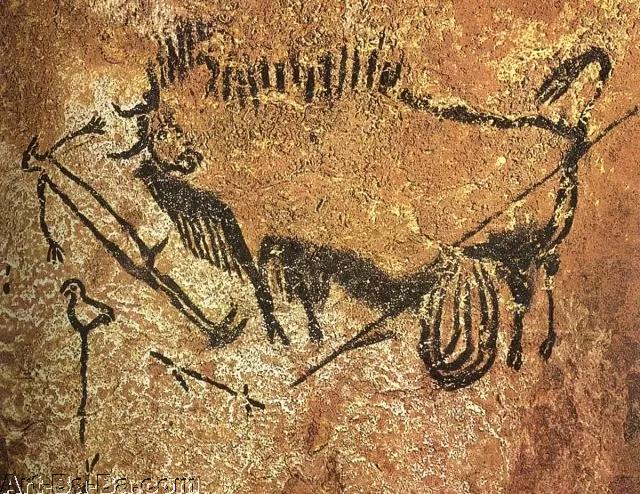

《野牛·人》法国拉斯科洞窟壁画

西斯廷的穹顶

亚历山大·考尔德(Alexander Calder)作品

安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)《云门》

伍迪兹科(Krzysztof Wodiczko)作品

霍尔泽(Jenny Holzer)作品

从拉斯科的洞穴壁画,到文艺复兴时期西斯廷的穹顶,从考尔德的活动雕塑,到卡普尔的云门。这些放置在公共空间的“作者性纪念碑“像《机械复制时代的艺术品》中提到的绘画一样,首先存在于某个特定地点,作用于某个特定的地缘文化关系中,而后在媒体传播中丧失了此时此地性。无论是芝加哥的千禧公园,还是纽约现代美术馆的广场,所有的信息与语境都会在某一个发亮的屏幕上被压缩成为一张图像。但这并不是宣告着作品的死亡,而是恰恰向我们揭示了一个媒体时代的新现实,也就是说今天的艺术作品同样是一个存在于媒体空间的叙述事件,通过言说与影像实现了与公众对接。而这种强势的景观性介入在事件与传播的层面上是更加持久的,也就是说我们可以通过使用一种朝生暮死(éphémère )的瞬间方式来占领最大限度的认知空间。例如波兰艺术家伍迪兹科(Krzysztof Wodiczko)与美国艺术家霍尔泽(Jenny Holzer)在不同建筑表面的宣言式大型投影。最终作品作为文献继续在认知空间传播,不断被人以事件的形式重访。

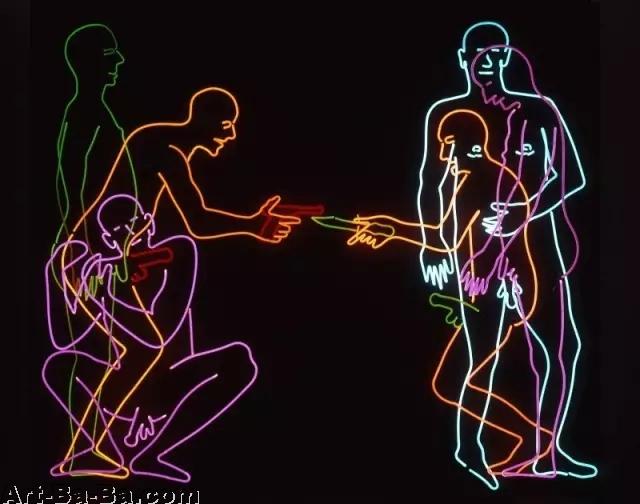

瑙曼(Bruce Nauman)作品

而这种景观宣言是否真的有效,或者真正触及了真正的社会结构?这显然是另一种类型的实践者所质疑的。同样面对新的交流空间的生产,这一部分艺术家选择了更加具体的而密集的构建工作。他们的实践常常与社会活动家混淆,但似乎身份从未是他们需要迟疑的。就像瑙曼(Bruce Nauman)在定义自己艺术家的主体性时一样“如果我是艺术家,我在工作室工作,那么我做的任何事情都是艺术。”托马斯·赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn)也是这样去定义自己的实践的:“我和政客最大的不同就是,我首先认为我是一个艺术家。”

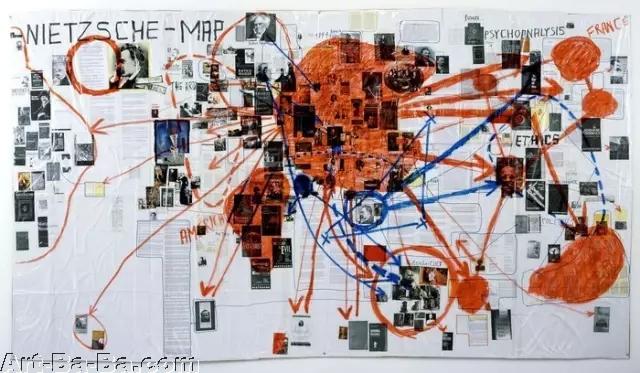

托马斯·赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn)作品

托马斯·赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn)《永恒的薪火》

赫赛豪恩的作品常常向现实提供着一个又一个的临时情境。在艺术家致敬巴塔耶,德勒兹与葛兰西等人的《纪念碑》系列中,艺术家分别用不同风格的场景构建了这几位他认为介于文学、哲学、艺术之间不同维度的人;再到东京宫的展览《永恒的薪火》中高悬着的德国诗人阿诺·施密特(Arno Schmidt)的巨幅照片;亦或者是被艺术家反复用标语和廉价材料塞满的白立方空间,赫赛豪恩似乎从不避讳自己作品的动机与好恶,在每次与公众触碰的时刻依然保持着高度完整的主体性。可以说,赫赛豪恩的实践首先是一个个体的社会性行为,并没有对观众的发动与参与方式的预设,也就是说在赫赛豪恩的介入行为中并没有参与与否的负担。例如在巴黎东京宫的展览《永恒的薪火》中,赫赛豪恩不仅在展场内设立了临时的图书室,酒吧台与上网室,还邀请了近两百位的诗人,哲学家与各个领域的学者来展厅做小型的讲座与探讨,尤其重要的是,艺术家说服美术馆免去了参观的门票,观众可以即来即走,并可以在一日之内往来多次。最终,通常被人们所诟病的精英式介入在自由的组织形式下运转良好,知识与理念被转化成了轻盈的相遇,而对于这种文化协作赫赛豪恩也是保持开放的“这不是一个文化运动,我们也没有一个共同的计划要实现。人们来到这里,偶然的,不规律的。人们可以任意的截取这些片段性的思想和行为,这也是一个生产和传递的过程。”

建筑师、设计师团体Assemble 作品

而相比之前提到的两种参与到公共语境中的艺术家,第三类实践者则从未对自己的身份有过宣誓与认领。他们更多的作为潜行者而存在或藏匿于公众的视野之中。亦或是像萨义德(Edward Said)笔下那些“不请自来的局外人”一样:“既没有职位要守护,也有没有地盘要巩固,具有某种根本上令人不安的特质。”【6】而Assemble,这个由18名30岁以下的建筑师与设计师组成的松散团体,在获得特纳奖的几个月前就连是否接受奖项提名都是经过团体会议决定的。而对于他们参赛作品,《Granby Street》利物浦南部街区的改造项目,不少艺评人颇有微词地认为是否应该把建筑与设计实践纳入到艺术的语境中来考量。但也许在泽曼(Harald Szeemann)的“当态度成为形式”之后,在博伊斯的社会雕塑之后,改变社会关系并提出新的协作模式的实践同样也可以作为艺术。而Assemble团体在不同社区,陪伴不同人群协同建造出的演出室,游戏间,电影院,图书馆等功能各异的公共设施与那些就地取材而制作而成的精巧的设计产品共同营造了一个个新的共同体。这种具体的实践恰如其分的镶嵌到了现实的缝隙当中,并真实地改变了区域居民的生活方式。

从公共景观到公众事件,再到具体的社区实践。不论是库尔贝19世纪的画室还是今天Assemble团体的工作间,现实的细腻层次似乎从未削减,每一个维度都各自对应着公众不同程度的感知与参与,并为即将到来的行动者留有空间。

建筑师、设计师团体Assemble 作品

三:“答案—所有的可能性—已经给出,并成为陈词滥调,露着谄媚的牙齿,蹲坐在路旁,它诱人的安全网上挂着灰烬与死亡…复仇的答案在问题没有提出之前,就一直等着他们自投罗网。”【7】

在历史性的回顾了几种公共实践之后,随之到来的是一段前所未有的新沉默。那张狰狞的面孔再一次向眼前靠近,告诉我们似乎今天以前的事情都变成了废历史,人们再也没有办法攻下一座新的城池了。后真相的梦魇再次来临,似乎在世界的各处都存在着这样一个群体:他们从来被这个这个世界所遗忘,在公众生活中扮演着不见天日的极夜行者,苦难而愤怒。而今日世界的处境恰恰明确地向我们传达着这样一个绝望的信号,这群人真正成为了“被沉默的大多数“。我不确定他们是可以否享受千禧广场的阳光,也不确定他们是否曾踏入美术馆与人交谈,同样不确定他们是否会在利物浦精致的社区散步。但若提到一种新政治的可能,可能与他们尽快相遇才是真正迫切的事情。

艺术家蒲英玮1989年出生,本科毕业于四川美术学院油画系,目前在法国里昂国立高等美术学院就读

蒲英玮的创作以文献研究的方式展开,并认为个体的经验与记忆是作为世界存在的证据。通过影像、装置、照片、绘画、文本、出版等不同媒介的表达方式,蒲英玮同时也在生产着新的“感性文献”。这些档案在跨越了种族、国家、宗教、语言、殖民等宏大叙事后,最终降落在作者自传式的个人史写作上。

【1】《日常生活的革命》,鲁尔·瓦格纳姆,张新木 戴秋霞 王也频 译,南京大学出版社,2008

【2】 MichelFaucheux,“Literature andDisenchantment,”Trans.R.Scott Walker,In Diogenes ,1989

【3】《汉娜·阿伦特:历史、政治与公民权》菲利普·汉森,刘佳林 译,江苏人民出版社, 2004

【4】《阿多诺对“艺术介入”的批判》,常培杰,西西弗斯艺术小组,2017

【5】《神话与政治之间》,让-皮埃尔·韦尔南,余中先译,北京三联书店,2011

【6】《知识分子论》,爱德华·萨义德,单德兴 译,台北麦田出版社,2004

【7】《行动-从身体的实践到文学的无为》,汪海,北京大学出版社,2013