来源:瑞象馆

在游客涌向威尼斯双年展“全世界的未来”时,“不安的大地”(La Terra Inquieta / The Restless Earth)正在米兰三年展馆(La Trianale di Milano)进行。一入场便面对“欧盟公民”(EU Citizens)和“其他人”(Others)的区分标示(赛捷·卡莫里克/Šelja Kameric, 2000)。开门见山,“不安的大地”是针对欧洲难民危机的直接回应。近年来难民群体的报道占据媒体版面,也成为艺术展中不断重现的主题。自2007年的第十二届卡塞尔文献展(documenta 12)起,越来越多艺术家和展览关注到大规模跨国移民流离失所的现象。

阿德尔·阿贝德赛梅,希望 (Adel Abdessemed, Hope, 2011-2012)

“不安的大地”囊括三十九个国家的六十余位艺术家,其中不少来自中东北非地区。许多作品甚为眼熟,在各类探讨国族身份、移民与边境的展览中曾经出现。譬如布什哈·卡里里(Bouchra Khalili)的录像“绘制旅程计划”(The Mapping Journey Project)去年作为“公民与边境”(Citizens and Borders)的一部分在纽约现代艺术博物馆播映,2014年的时候已经在纽约新美术馆的“此处与他处”(Here and Elsewhere)展出。同一展览上还有瓦法·霍拉尼(Wafa Hourani)的难民社区想象模型“2087年的查兰迪亚”(Qalandia 2087),均为“不安的大地”展上的亮点。

瓦法·霍拉尼(Wafa Hourani)“2087年的查兰迪亚”(Qalandia 2087)

安德拉·乌苏塔(Andra Ursuţa)的“感伤的全球贸易“(Commerce Exterieur Mondial Sentimental)

“大地”策展人正是新美术馆的当家马西米利亚诺·吉奥尼(Massimiliano Gioni)。吉奥尼是策划大型展览的高手, 擅长运用装置、录像、纪实摄影、文档、人造物,等综合媒介作品呈现多元视角,强调多层次叙事中的互文性。展览命题借用爱德华·格里桑(Edouard Glissant)的同名诗集,延续了诗人对于文化共存可能性的追问。全球化经济背景下,难民问题处于社会、文化、政治各个层面失衡冲突的交叉口,策展的前提是正视移民潮无所不在的影响力,直面当代历史、地理和文化正被重塑的现实。

“大地”在概念的重新定义和议题设置方面中规中矩。吉奥尼着力于突显艺术家细腻且个人化的经历和不落主流框架的观念,拥抱现实的复杂性,避免简化为宏大叙事的工具或新闻媒体的官方“真相”。艺术家用虚实相济的手法表现了移民的困境、战争余波和历史变迁。除了上述两件佳作,还有安德拉·乌苏塔(Andra Ursuţa)的雕塑“感伤的全球贸易“(Commerce Exterieur Mondial Sentimental), 阿德尔·阿贝德赛梅(Adel Abdessemed)的装置“希望”(Hope)等强有力的作品。本文仅就几件难忘的影像和档案作品与大家分享。

弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)《要过桥先到河边》(Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River)

弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)的 《要过桥先到河边》(Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River)由两频道录像、小幅油画和装置组成。其核心部分是2008年拍摄于直布罗陀海峡的行为录像。海峡划分开欧非大陆,最窄的地带两端只隔一万四千米,也因此成为偷渡进入欧洲的首选地。埃利斯在两岸的摩洛哥和西班牙分别找来一群孩子从各自海岸线出发相向而行。在浪涛中,他们手持用拖鞋改造的玩具船排成一线,形成一座非欧大陆间的人肉桥梁。一旁几组小幅油画描绘了人们在海边谈天看海等休闲活动,还有一些则以简单色块组成陆地交界处的一隅,边境线两侧各被贴上二元对立的概念(进/出,开/关,向往/归属,我们/他们,开始/结束,等)。录像另一边是一列和录像同款的改造玩具船,到头墙上靠着一面镜子,将船队延续到了无穷空间。

海洋向来承载很多隐喻,作为国境边界与陆地终结的同时是贸易通道和殖民霸权的起始。随着全球化经济的扩张,海似乎再也不是不可逾越的自然屏障了,无孔不入的资本逻辑似乎拉近了地理距离,却建立起了不平等的版图。实际上,资本、商品和服务可以流通,人却没有这种自由。这一地点的选择凸显了当代全球化经济的自身矛盾。鞋子改造的玩具船对比贸易运输工具集装箱巨轮,想象的桥梁对比现实疆界的“墙”,埃利斯的双重叙事揭示了在看似全体得益的表面下常被隐去的故事:一方土地(的人)成为世界另一部分(人)创造价值的代价。

阿尔巴尼亚艺术家阿德里安•帕奇(Adrian Paci)的“临时置留中心”( Centro di permanenza temporanea)勾起了我熟悉的恐惧:在梦里怎么跑都跑不快,奋力也只是留在原地。伴随着远处飞机引擎声,填满了阶梯的人似乎在等待登机。然而,一架又一架飞机离开跑道,画面中心的梯队没有发生任何变化。至少该有人做些什么或许下一架飞机会在他们面前停下吧,并没有。缺席的飞机和徒劳的等待使不安和压抑不断累积,梦魇般的不适仿佛可以在投影仪的光线中触碰到。

这件作品的原标题也可以按字面翻译为临时的永久中心(center for temporary permanence),荒谬而精确地描述了抵达欧洲后难民之生存困境。在所谓暂时的安置营内等待庇护落实的过程中,移民通常会失去所有法定身份,这一不确定的状态可长达数月,走完所有官僚程序到真正安顿可能要过好几年。无尽的滞留和未知的将来,这梦魇般的焦虑是难民每天切身的挣扎。本以为到达新的大陆既意味着旅途结束,然而,这只是下一段奥德赛的开始。

阿德里安•帕奇(Adrian Paci)的“临时置留中心”(Centro di permanenza temporanea)

史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)的 《静止》(Static)用35毫米胶片在直升机上拍摄而成。镜头环绕自由女神像,远景与特写交替。虽然标题是静止,视角一直在运动。大多数观众未曾从这些角度细看过女神像,即使亲身游览过,它更像是和背景里曼哈顿天际线一样的地标。新鲜的观看方式唤醒了习以为常的认知,它让观众停下来反思女神像的象征意义。是否自由女神像的意义已经随着时代发展而改变?我们做了什么来捍卫或损害她代表的价值?我们要践行她所代表的信仰,还是只当做是无法企及的海市蜃楼?

史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)的 《静止》(Static)2009

展览还收录了2016年普利策奖突发新闻摄影奖的获奖作品。路透社摄影师捕捉了叙利亚、伊拉克和阿富汗移民穿越地中海逃难之路上的磨难。

路透社/阿尔奇斯 康斯坦提尼蒂斯REUTERS/Alkis Konstantinidis, September 2015

使展览打开更多讨论空间的是纪实摄影与虚构作品的并置。菲尔·柯林斯(Phil Collins)的录像“如何制造一个难民”(How to Make a Refugee) 拍摄了科索沃战争后,一个波斯尼亚难民家庭接受媒体采访摄制的片段。片中仅展现了非常有限的背景与环境信息,镜头主要集中在男孩一人,以及媒体以男孩作为拍摄对象的干预过程。作为观察者,柯林斯从外围记录了媒体的存在是如何打搅了这一家庭的日常生活,他们包围男孩,不断提问、调整姿势和采光。有一幕,一名记者直接要求男孩“揭伤疤”---指挥他露出腹部的疤痕。

柯林斯拍摄了一个难民形象之构建的幕后故事,指出媒体之于报道对象可以是支持也可能是剥削的矛盾之处。一方面,关于难民的图像在主流媒体传播后,能引起观众的情感和政治回应,应当是有利于难民群体的。另一方面,没有任何图像是纯粹的再现,甚至可以说拍摄对象像一颗棋子一样,被利用来成全图像制造者的叙事编排。而由此得到的观众反馈,也是操纵的结果。

值得注意的是,这里还体现了信息创作与输出中的不平等。全球化环境中,理论上每个人都有接触信息的平等权利,实则不然。大众平日接触到的叙事是从西方视角建立的,鲜少听到未经过滤的移民群体自己的声音。这则录像提醒了观众,提防落入悲剧和创伤的景观化的陷阱,用批判眼光看待“真实性”。

菲尔·柯林斯(Phil Collins)“如何制造一个难民”(How to Make a Refugee, 1999)

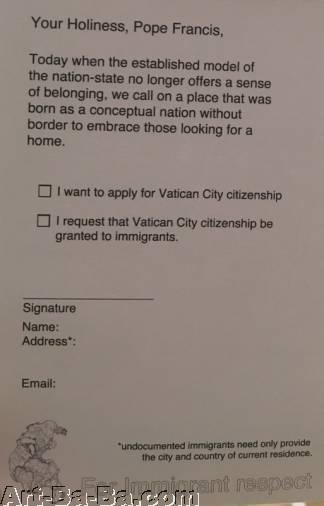

“大地”还探讨了艺术和艺术家在社会政治变迁中的角色和责任。展览上的许多作品以另类的方式书写历史,将私人化的经验传递给公众,抵抗根深蒂固的主流话语。它们无不体现着同样的立场--无论以何种方式因何种目的成为移民,移民首先是人。也有另一些作品选择直接介入公共领域,例如塔尼亚·布鲁格拉(Tania Bruguera)的《公投》(Referendum)计划。她将请愿书印刷在明信片背面, 搜集签名向教皇提议为所有移民颁发梵蒂冈国籍。她希望能借集体力量促使教皇使用他作为政治领袖的权力。明信片正面的图像是在陆地被海洋分割前的盘古大陆,写着“尊严不分国籍”(Dignity Has No Nationality)。

塔尼亚·布鲁格拉(Tania Bruguera)《公投》(Referendum)

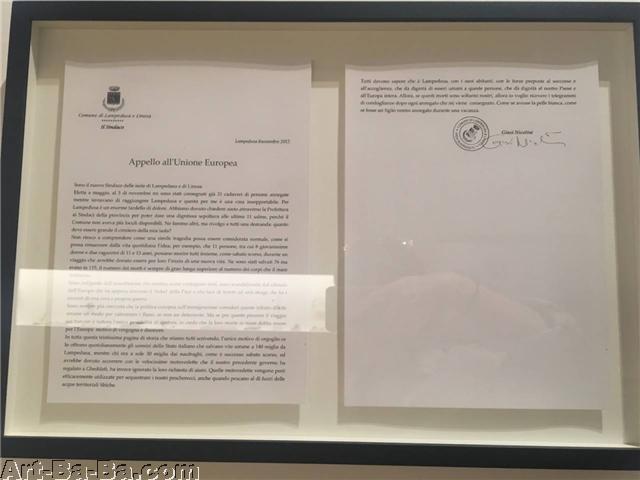

然而,艺术真的可以做到改变世界吗?展览的文档区块展示了意大利小岛兰佩杜萨的市长写给欧盟当局的信“Appeal to the European Union”。在2011年,有大约一千五百人在从非洲进入欧洲的路上死于船难。由于兰佩杜萨岛地处突尼斯以北仅80公里,移民船悲剧常发生在附近。2012年,在又一次船难发生后,兰佩杜萨岛市长在信里写道:“...我真想不明白,为什么如此悲剧能被你们看做常态?”欧盟的袖手旁观让实施救援的小岛不堪重负。“...我们市的墓地已经没有空间给最后11具尸体了。我们会想办法开发更多空间。但是我想问你们所有人一个问题:我们小岛上的墓地得多大才够?”

在这封令人心碎的信函之后发生了什么?2013年10月,一艘从利比亚出发的难民船在兰佩杜萨岛附近翻覆,造成359人死亡。为避免此类惨剧再次发生,意大利启动了“我们的海洋”搜查救援行动(Mare Nostrum)。然而,该行动未能得到欧洲各国的支持,由于经费短缺不得不在一年后终止。

可以说,这封信是整个展览最震撼的作品。白纸黑字,兰佩杜萨市长的严厉拷问不留余地地让读者承认,你只是个旁观者。

《呼吁欧盟》 (Appeal to European Union), 朱塞佩纳·尼古利尼(Giusy Nicolini), 2012

我也想问,怎样才算够了?需要什么才能使书房里、广场上、艺术中我们深信不疑的价值和理念延伸到需要它的地方?什么才足以对抗一种失去敏感度的文化和集体不作为?这可能已超出艺术的野心。“大地”从方方面面呈现了移民这一问题背后的创伤以及其背后的政治问题,在虚构与现实的碰撞中归还无名个体生命的尊严,提供了多重叙事和批评的空间。也许它能改变的不多,可它决不是失败。