来源:典藏 马玲玲

和2015年的普通夜晚无异,在相约看完Nothing Gallery的展览后,一群90后在厦门街边的海鲜大排档相聚,觥筹交错间互相排解着青年生活的焦虑苦闷以及校园与当代世界间存在的巨大断裂感。在米酒满溢的桌上,乘着兴起,基于一句“厦门好无聊”,他们决定开始一项为时四五个月参与城市的计划。而这,仅是一切的开始。

彼时,他们都还在厦门,对于这座城市的深入理解以及不断的出走所带来的眼界开阔,使得他们对厦门以及这里沉闷、保守、滞后的当代氛围感到厌倦。他们想要改变些现状而不是从这座城市离去,这是他们身上存在的勇气,也是他们日后实践中有关“当地性”的重要注脚。

轴艺术项目小组成员(厦门肉食公司)

于是,有人开始征集项目的参与成员,他们宣称,要通过自己发现厦门这座岛屿的可能性。最终,厦门艺术家林中飞和卢川、余雨萍、邱鼎、黄晓伟、林鹭琪、龙奕瑭这六位来自厦门大学不同年级的学生先后凑到了一起,共同组成了“轴艺术项目小组”(AXIS Art Project),并在自我对厦门的不断拓展实践与“当地性”研究当中,试图让厦门走出当代的最边缘。

看上去这似乎并不是一个十分新鲜的故事,不过是每一代草莽青年逆袭的重复过程,但是,与上一代不同的是,“反抗”“现代”“前卫”等热血的群体执着已日渐消散,他们身上更多的是对于城市参与的主动性以及较为清晰的自我认知——“实验精神比精英主义更重要”。除去生存时代语境的不同,那种对生活的重视、敏感,对自我的重视及原生的城市经验,让个体在城市熙来攘往的群体洪流之中得以有机会舒展。中国当代曾经的狞厉厚重、负重而行,在他们那里变得如此的轻盈、自由。

轴艺术项目小组成员

“关注生活并不就是伤春悲秋,比起前辈我们自然少了很多历史知识与经验,但是从另一方面来看,我们也因此与时代更为同步,从我们合作的艺术家们的作品中也可见端倪。同时我们也不想把自己捆死,还是希望在‘边缘城市’多做一些边缘的探索和尝试。”

前人与后来者作为比对的坐标都已模糊,只有现实的个体经验与实践伴随着时间轴兀自前行。对于小组成员来说,“轴艺术项目小组”的未来是什么?他们的“现代性”如何寻找?城市、乡村的切换有着何种转向?都不重要,重要的是他们在实践中发声、帮助发声、提问、帮助提问,并且在这整个过程中汲取成长的养分。

轴艺术项目小组是什么?

“‘轴’就是没有野心要做什么大事,当时厦门真的没有什么当代艺术的气氛,因此我们只是想往这个池子里扔石头,即使没有声响,有涟漪也是好的。”这是他们最初的想法。其后,在日渐深入的实践中,他们开始逐步通过一种中介(大概是艺术)找到一种舒适的社群关系和某种创造性的生活模式,“轴艺术项目小组”本身或许就是这样一种存在。

这个凭借短暂项目临时拼凑起来的小组,虽然成员们年龄、爱好都有很大差异,但他们的默契非常好。几乎每次看到他们,都能隐约感知到某种内向的一致性和相互扶持的团队感。某种程度上,他们都是自我的分子,都有着彼此独立的能量,而当这一个个分子聚集,这个被构建的物才是“轴艺术项目小组”。

轴艺术项目小组成员

“大家都是凭着相同的兴趣凑到一起,也难得都满有默契的。我们有个公交车的比喻,最终目的地都是一样的,中间站台很多,每个人都有上下车的自由。没有阶级制度,大家都是平等的。具体到不同的任务或者小项目上会根据每个人的专长指定一个负责人和抉择者。整体还是协调前进。”

然而,民主的另外一面必然是分歧。“没有权威是我们的一个问题,但也是整个团体保持活力的关键。分歧的存在也不是负面的,有分歧在我们看来都是好的,说明大家都还在积极思考。”于是,争吵,辩论,无尽的观点往来、反驳,直至最后达成最一致,成为他们解决问题的方式和决策手段。在这个过程中,观点得到最大限度的陈列,可能性从那些分歧的缺口中不断生长,让他们能够不断提醒自己不要陷入思考的危险生活之中。

“我们合作过的一位90后艺术家说过一句话:我希望我的作品像清风一样。”一位成员说道。事实上,他们亦如是,流动性和刻意的“轻”在他们那里异常明显。他们可以是策展人,也可以是艺术家,可以是都市的实践者,也可以将毫无生机的城市眼光重新投掷到乡间,似乎没有任何事物拥有固定状态。当被问及他们对于小组未来的规划时,他们毫不掩饰地回答:“未来没有明确的规划,还是很凭时机的,哈哈。”

氛围轻松,是和他们谈话最深刻的印象。成员七嘴八舌的表达自我,想法肆意驰骋,一股平等与自信缠绕其间,那或许是整日泡在图书馆与文本间所滋养的文化自觉,也可能是来自他们在个体与城市这种群体的相处中所习得的某种有关自我发现的经验。

“在地性”,没有标志的坐标物

在“轴艺术项目小组”的所有策展实践中,“在地性”是一个无法绕过的词汇。它是小组成员们个体焦虑与思考具体来源的体现,是对于所处环境的思考和实践。这个“在地性”的过程可视为通过文化、学习、生活各个部分输送至策展的每一块砖瓦,从基建到最后的装饰,贯彻始终。而这个绝对核心的价值观,在“一座岛屿的可能性”和“流动店铺计划”这两个较为早期的展览中表现得十分明显。

2015年展览“一座岛屿的可能性”现场

厦门沙坡尾举办的第一回展览“一座岛屿的可能性”,让“轴艺术项目小组”真实地参与进了厦门。他们透过含混着“焦虑的存在感”的现状向自我发问,在泛文化概念下的“可能的岛屿”议题中直指艺术家在自我认知上的问题——“孤岛”。

毫无疑问的是,这个展览是他们中大部分人当时最真实的状况。小组成员龙奕瑭届时已经在一家厦门的画廊中工作两年,生存的焦虑与现实世界的断裂感持续积压,而与外部世界的交流如“上海双年展”等最当下的现代艺术发声则冲击着他们,个体的怀疑与孤立在厦门清醒着。于是,他们通过发问、发声以及帮助发问、发声,让艺术家与大众从慌乱的城市发现自我所处的境地,也企图借机消弭自我的迷惘与焦虑。

"厦门肉食公司"

而后续的“流动店铺计划”,则更为深入地指向了青年一代精神上共同的城市环境,它包含着“厦门肉食公司”与“上海发廊”等多个部分。作为全然城市经验的产物,“流动店铺计划”将现代社会最具消费社会象征的商业店铺作为对象,试图通过最为生活化的场景将预置性的人造景观延伸。在这个计划中,第一回的发生地沙坡尾的命运改变引起了他们对现实世界的质疑。“在地性”不再仅仅与厦门有关,它与上海也发生了极为微妙的互动,而这种关系与“厦门肉食公司”获得了上海当代艺术博物馆(PSA)的“2016年青年策展人计划”有着直接关联。

《街头霸王2》

厦门肉食公司”从90后颇为熟悉的游戏《街头霸王》中提取线索,以游戏中虚拟的地域——厦门肉食公司作为切入点,重构虚拟世界和现实世界之间的逻辑关系。在“厦门肉食公司”中,小组扮演着一位能书写“历史”的小说家,在文本中搭建出一种预置性空间。

2016年展览“厦门肉食公司”现场

在“厦门肉食公司”的小说中,一个具体和似乎熟知的地理空间在“进去—出来”或“进来—出去”的结构原型上得到架构,一种欺骗性的、明确的浸入感被营造。真实、虚拟,真实的书写者、隐含的读者,都被迫要求独身闯入这个世界,在一种地方性小叙事中体验一种间离效果。戏剧的演绎形式,充斥在空间结构化的视觉中,但一旦观众进入展场,文本及策展人、艺术家共同伪造的“店铺”逐渐退却、回归为符号。

2016年展览“厦门肉食公司”现场“

而这,便是“轴艺术项目小组”部分参照罗兰·巴特(Roland Barthes)的“作者之死”的奥义在上海的解压和自厦门压缩后携带而来的“在地性”。而“上海发廊”则是他们“在地性”的偶然性产物,是绝对上海的空间重构,厦门的“在地性”在这里逐步失效。

2016年展览“上海发廊”现场

“厦门肉食公司”和“上海发廊”展览结束后,小组便带着压缩、解压,然后再被压缩的“在地性”回到厦门。在“在地性”真实位移后,一种看似明显的转向,也在他们身上悄然出现。

后流动店铺时代:

城市?还是乡村?

“在‘厦门肉食公司’中,我们已经隐隐有了对城市的疏离感和无力感,如果把城市比作霓虹的荒野,自己则像一只老鼠一样四处乱窜或漫游。越是这样,人就越会看清楚城市的景观本质,我们试图去抗争,通过流动店铺的方式开展游击,但城市的行动机制让我们半途而废,大概我们过于适应城市了,以至于在其它大部分时间里过分地淫浸在狂欢式的景观中。同样,那试图建立的临时性集会,原本想以此来消解孤独感,但在此前和此后我们无疑又陷入了更大的空乏中。”

孔德林,《巫高计划·画符和日记》,巫高废弃建筑墙面,墨 ,尺寸可变,2017

Kong Delin,Wugao Project · Writing Spell and Diary,Abandoned Walls; ink ,Variable,2017

对于小组的成员来说,参与城市、策展实践皆是为了缓和生存所带来的焦虑,而事实上,当他们越深入到城市实践之中,他们的焦躁却在以倍数计地增加。“我们总算认清了一个事实:这样的尝试在同一个城市的行动中一定会日渐趋于无效。”

孔德林,《巫高计划·画符和日记》,巫高废弃建筑墙面,墨 ,尺寸可变,2017

Kong Delin,Wugao Project · Writing Spell and Diary,Abandoned Walls; ink ,Variable,2017

于是,面向广袤乡村的念头开始出现。他们来到离厦门只有1小时车程的的后田,在这个质朴的乡村中他们没有做任何田野调查,也从未试图开展传统意义上的社区营造,而是在这里感知到它年轮般的村落空间形态。这里的古厝如同所有城市边缘的衍生物一般,中空、凋零,却又可以以现代商品小区的状态递进。于是,他们驻扎在这里,与小组的朋友们共同设立起一个名叫“404 Not Found Lab”的空间,并为这个试验场的WIFI取名为“taohuayuan”(桃花源)。那种远离现代的虚无焦躁,在后田开始有了某种怡然自得的归隐意味。

巫高计划参展作品:托恩·泽弗,《瞬间的雕塑06072017》 ,摄影,60*40cm、40*60cm, 2017 Ton Zwerver, Sculpture for The Moment 06072017, Photograph,60*40cm、40*60cm, 2017

凑巧的是,他们近期的展览“巫高计划”以及《方志小说写作驻地》也在持续进行着,而这些展览似乎都远离了他们曾经最为熟悉的城市生活。这种极大的改变,不禁让人猜测,他们是否会从城市这个现代围猎场中退出,去到这个时代另一群人为了逃离现实的虚妄而臆想的“田园世界”。

“这当中看似明显的转向,其实并没有关联可循,只是我们最近的几次实践凑巧选择发生在乡村。”

2017年展览“巫高计划”现场

作为一场联结乡村的展览,“巫高计划”更多源自艺术家本体的困惑,小组更多的是以某种旁观者的身份而存在。故乡的流离失所,让作为边缘补充的乡村黯然失色。乡村空间与当代社会空间变得如此混淆、重叠,关于空间的自我认知被再一次带到了当代人的面前。而至于《方志小说写作驻地》,则是一个由现场经验所展开的地理想象,它企图通过驻留的现场性及写作重构“乡村”在固有认知中的印象。

2017年展览“巫高计划”现场

小组的成员说,“巫高计划”以及《方志小说》算是与艺术家、策展人朋友们间的一些机缘,是碰巧的产物,而非刻意为之。在这些计划告一段落之后,他们会逐步恢复到他们自己持续的、且有迹可循的脉络中来,而这个脉络的着落点还是会降落在小组本身。

对于城市、乡村,他们并没有太多执念。城市并不意味着“进”,乡村也并不意味着“退”,西方并不意味着“现代”,东方也并不对应“传统”。人生存于现代,现代性就是我们所敏感的、困惑的,而不是人为找寻得到的结果,虽然,“我们”并不能“所指”所有人。

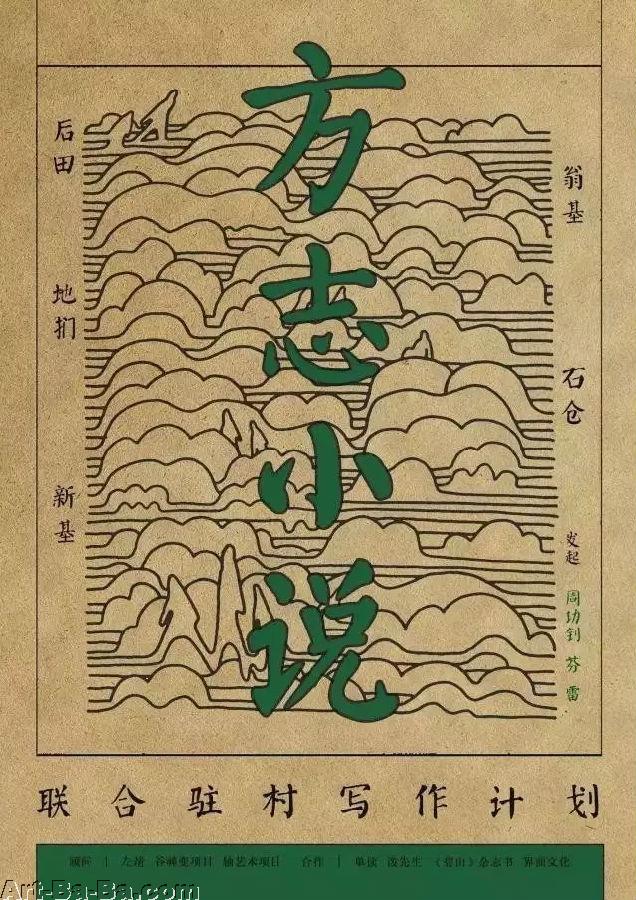

方志小说

在“轴艺术项目小组”身上,我们看到了青年们的独立性思考。那种对于自我的把控度,群体协作的有效性以及对于素材选择的自由与轻盈让人感叹。虽然,在这一年,小组成员们陆续从厦门与校园四散而去,美国、广州、北京、厦门后田,物理位置的改变也为“轴艺术项目小组”的实践增添了更多的难度,但是他们依旧活跃在自己的试验场中,甚至开始筹划为他们自喻的虚拟身份——乐队“喜鹊”录制专辑。

游泳、段义孚的《经验透视中的空间和地方》、“倒车事件”、尤伦斯当代艺术中心的实习、吴亦凡的freestyle……他们的生活在变动之中逐步被扩容至复杂,而在细节的乐不可支和全新的人生体验间,他们又会在将来带来怎样的不可预见性与成长,我们不得而知。或许正如他们自己所说:“时间是往前走的,我们也是。”

文|马玲玲

图|轴艺术项目小组