来源:艺术世界杂志

蔺佳 | 文、采访

艺术家 | 图片提供

李燎,《消费》(Li Liao, Consumption),行为,现成物(工牌),2012

2012年10月9号,李燎通过深圳龙华区的招聘市场应聘进入深圳富士康(龙华园区)当一名流水线工人,任职在iDSBG 事业群SMT 制造课,岗位为焊前AOI。他在该岗位工作45 天,直到自己生活结余后的工资足以购买一部该部门的产品(iPad mini Wi-Fi 16GB ),11 月23 号他离职出厂。

中国在公有制经济占主导的时代,在国营工厂参加工作是大多数城市劳动者唯一的生活方式。工厂除了是劳动场所,也是一个功能非常健全,能满足工人各种生活、家庭需求的微型社会。但自上世纪80年代以来,市场经济的发展在中国掀起一场巨变,城乡关系、人口的迁徙、人们的价值取向都经历着打碎与重组。如果以“工厂”为落点,会发现现代化企业制度下的“工厂”不再是一个向内封闭、坚固稳定的生产空间,而是一面折射着整个经济社会构成关系的抖动的棱镜。

1988年,富士康集团在深圳投资建厂。如今,作为这家巨型私营企业在全中国30多家子公司与工业园区的其中之一,深圳富士康龙华科技园居住着30万员工,园区拥有20家食堂。企业庞大的体量无疑造就了其无法自行消化的困境,它既从属于全球化贸易与消费的外循环,又容纳着身处变迁的个体劳动者所形成的内循环。如今,工厂每逢新年都要经历退工和招工的大潮,招到的工人多为来自五湖四海的流动人口,他们暂时地委身工厂,出卖劳动力,以期实现荣归故里或掘金创业的梦想。他们稳定性不高,与工厂、与同事的关系也较为脆弱。进入工厂之后,他们成为了单纯的流水线上或机器前的操作者,鲜少能与其他人发生交流,与其他事物发生交换,打工者的社会人属性受到了削弱。

2012年,李燎潜入深圳富士康公司担当流水线工人,打了45天的工。这名为《消费》的作品在艺术家的社会性“劳动”与“消费”之间画出一个可逆的等式。李燎并不愿意在自己的作品中掺入主观感受的记录,或许他不想把创作方式变成煽情的写作,但那些属于他个人和他的观察对象的直接而机敏的反应,依然叙述着我们在时代中的个人传记。

李燎,《消费》(Li Liao, Consumption),行为,现成物(工服、工牌、上岗证、劳动合同、iPad mini),2012

李燎身着工服在深圳富士康(龙华园区)北大门拍照。

李燎,《消费》(Li Liao, Consumption),行为,现成物(劳动合同),2012

李燎,《消费》(Li Liao, Consumption),行为,现成物(iPad mini),2012

李燎,《消费》(Li Liao, Consumption),行为,现成物(工服、工牌、上岗证、劳动合同、iPad mini),展览现场

ArtWorld:2012年的作品《消费》是你搬到深圳多久以后决定要做的作品?深圳给你什么特别的感受?

李燎:我从2010年开始陆续去过深圳,2012年做了《消费》之后才常驻深圳,一方面原因是我女友就在深圳,一方面也因为我能去武汉代课的机会也少了。深圳城市很新,有很多第一代移民,年轻人之间基本上没什么隔阂,大家都冲着升职、加薪、当老板来的,都很努力、单纯。

ArtWorld:作为一个艺术家,你的生活圈子可能离按部就班的体制化生活距离较远。在做《消费》这个作品之前,你对这样的生活方式、按这种方式生活的人们是否熟悉了解?你为什么会对工厂感兴趣?

李燎:我创作这件作品之前曾打过一些体力劳动的工,我知道这类工作工作时间框得很死,又间歇性地让人很闲,在很多工作时间劳动者处在无聊的状态。其实越是这种工作,它越不需要工作者有什么技能。我对工厂感兴趣仅仅是艺术家在材料方面的审美选择,那年我觉得工厂挺酷,工人挺酷,就去了工厂做作品。

ArtWorld:“酷”这个词挺抽象的,你说的“酷”是指工人有特殊的工作技能,还是指工人能成一种庞大的工业“机器”的组成部分,与艺术家这种社会零散人差别很大?

李燎:“酷”是对劳动者的一种赞扬,他们有一种脚踏实地的感觉。我觉得他们酷并不是通过对工厂的观察,而是反观艺术才觉得工人很酷。

ArtWorld:你是通过什么样的办法进入深圳富士康的?你交给公司哪些个人材料,哪些材料是真实的,是否有材料做过伪装?

李燎:应聘时我发现我事先多虑了,条件很简单,有小学文凭、手脚健全就可通过招工。我还因为自己的成见,剪了头发,把学历伪装成初中。富士康每天都培训大量新工人,并不需要招有经验的工人。应聘成功后,我参加了一个星期的岗前培训,把我分配给一个师傅,坐在他身旁边学边上岗。只用了两三天时间,我就适应了自己的工作任务和生活环境,就像倒时差。习惯之后要度过的时间才是遥遥无期。

ArtWorld:你具体的工种是什么?是否有某一个时刻让你感觉自己是与其他富士康工人没有区别的工人?在为期45天的潜伏期,你的心理感受有没有阶段性的变化?

李燎:我的工种是普工,岗位是焊前质检。上班期间,我每日12小时待在厂里,12小时待在宿舍。在厂里的时间包括两次吃饭时间,其余大部分时间很无聊,没什么特别感觉。平时和师傅聊天最多,吃饭时碰见工友也聊聊天。师傅是个小孩,15岁离家打工,在几个厂里干了五年,想攒钱回老家,他每天会问我“元芳,你怎么看”。我们的出身没什么区别,我当时也没有保持什么艺术家意识,也不避讳被工友了解自己的状况,而且也没有人要打听什么。

当时我持续的状态是我了解自己会离开,不会长呆,所以很庆幸,因为工作状态毕竟挺麻木的。中间的爱恨情愁,常人无法想象,也会有一些我因为自己的因素而情绪波动又需要为上班时间而控制情绪的情况。

ArtWorld:你觉得庆幸是因为对工人生活还是存在一种负面感受,负面的点有哪些?在工厂内,关系比较亲近的工友间会相互关心对方的心情状况吗?

李燎:工人们觉得在那里打工没有晋升空间,也不会学到一技之长。带我的师傅打工五年,除了积攒下来的一点钱以外,没有攒下其他任何东西。在工厂,大家时间都很少,没太多工夫互吐真言。

ArtWorld:你认为富士康所营造的工厂形态和中国过去的工厂形态究竟有怎样的区别?你认为这种服务于市场经济、消费社会需求的集体生活是否不可能成为一种正面的建制?

李燎:富士康公司做得还是不错的,厂区里各种功能的机构设施都有。过去与现在的工厂的区别不在于硬件和形态,而在于阶级的地位变化,现在已经没有工人阶级这个说法了。至于说现在的工厂能有怎样正面的建制,我认为既然工人已经没有权力地位了,能不能给人一点上升空间?

ArtWorld:完成《消费》的直接结果是你购买了一部iPad mini,以这种方式为作品画上句号是否想反映你在现代社会所观察到的消费决定生产这一现状,而非我们传统理解的生产决定消费?

李燎:两种说法没什么区别,是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。做这个作品的前提是我在逛街时想买iPad mini这个商品但买不起,因此想拿自己的劳动去换取。这个作品会提醒我自己消费是需要代价的。

ArtWorld:你经常在我们社会所发生的事中发现荒诞性,并以艺术的方式回应。你觉得为什么社会大多数人并没有发现这种荒诞性?能够发现并判别某种事物是荒诞的,是“艺术家”与普通人的区别吗?艺术家的身份是否应该与普通人区别开来?

李燎:艺术家自以为是呗,别人都去做所谓的正事啦。我也不知道艺术家该不该与普通人区分,但别人一听你是艺术家就会把你和普通人区别对待。

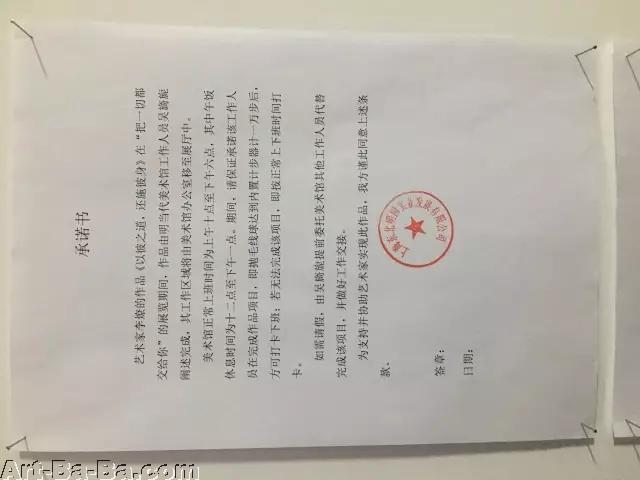

李燎,《以彼之道,还施彼身》(Li Liao, An Eye For An Eye, A Tooth For A Tooth),持续性项目,现成品,视频截图,2016

李燎的妻子在一家服装设计公司工作,这家公司的老板出于一种对“健康生活与工作”理念的笃信,将其化入公司文化建设,制定了一条内部规定:员工工作之余每天要行走一万步,用微信“运动”功能呈现证明,如果没有完成这个任务,员工就要扣减奖金。李燎的妻子在繁忙工作之余很难完成这一任务,李燎就帮助她作~弊~,用摇晃手机的方式产生虚假的“计步”数量。在这一事件中,一种“观念”(健康生活)产生行为规则(每人每天走一万步),进而因为各种原因,预期的目标行为(步行)被异化成另一种事与愿违或风马牛不相及的行为(摇手机)。最终,“摇手机”这一异化行为本身产生了某种意味,并凝固为“有意味的形式”(克莱夫-贝尔)。出于对这一形式的关注,李燎开启了一项潜伏式的项目:让李燎妻子所属的服装设计公司在进行服装展示走秀时,安排每名模特手持一个水晶石,在走秀过程中不停晃动,以此对应和延续用“摇手机”完成步行任务的这一行为。

李燎,《以彼之道,还施彼身》(Li Liao, An Eye For An Eye, A Tooth For A Tooth),持续性项目,现成品,明当代美术馆展览现场,2016

李燎在展览这一作品时,与美术馆共同挑选了一名女性员工,将她的工作地点搬到展厅内李燎的作品旁,在让该员工正常完成日常本职工作之外,为她制定一个类似每日行走一万步的规则:她抛扔一个内置小米手环的毛线球,当手环计步器计数达到一万步时,即可提前下班。

李燎,《以彼之道,还施彼身》(Li Liao, An Eye For An Eye, A Tooth For A Tooth),持续性项目,现成品,明当代美术馆展览现场,2016

ArtWorld:联系你的其他作品,比如在《艺术是真空》中,你艺术家的身份受到以岳父等家人为代表的普通人的社会认知的质疑,你认为定义艺术家身份的是艺术家的自我认识,还是来自他人、社会,甚至艺术行业本身的看法?你在做项目时,有时需要招募普通人来参与(比如《一记武汉》《僵局》),你如何对他们解释“艺术家”?

李燎:这些因素都会影响艺术家的身份认知,影响力的先后顺序和你问题中一致。人在社会中就是要被评价的,不管是不是做艺术,自我认定是一个出发点,而不能是虚无的权力感。我对参与我作品的人一般不解释我是艺术家,只解释作品需要他们怎么做。

ArtWorld:从《消费》《以彼之道,还施彼身》《僵局》这些作品来看,你对“规则”有浓厚的兴趣——如何遵照规则,如何在规则中偷渡。为什么你希望讨论规则?你认为艺术家是守规则的人吗?

李燎:我想讨论的更倾向于是权力,而权力的载体是规则,在作品形式上用规则能比较直观地呈现权力。艺术家是装作不守规则,装得好就非常棒。

*全文刊载于《艺术世界》322 期“工厂”