来源:ESTRAN 文/阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed) 译/宫林林

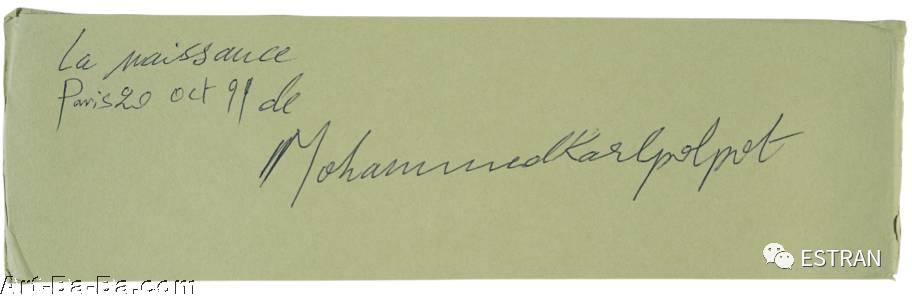

《La naissance de MohammedKarlPolpot/穆罕默德卡尔波尔布特的诞生》,1999,纸上圆珠笔,8.5×29cm,艺术家收藏。

……访谈最大的成功之一就在于保持这种既严苛又愉悦的张力。阿岱尔·阿德斯梅和皮耶·鲁奇·塔基相识十多年了,他们对彼此有着深刻的欣赏之情。词语的道路通往某处。而这个某处在别处。

在这样的组合之下,阿岱尔·阿德斯梅无所不谈。当然,在他的作品中,同时也在这篇对话里,他拒绝封闭在某一语境中,不管是地理的、知识的,还是个人的。他的参照多种多样,却都不具备装饰或者解释说明的作用。每一个参照都住进了一个男人的精神和内心,早上,他在日出前起床,几个小时地沉浸在阅读练习中。这是因为他认为最重要的就是不接受封闭的可能性。

《访谈》肯定是一篇极为重要的文献:它是一位艺术家从世界获得观点,选择面对和反抗这个世界的立场的鲜活标志,与他构建世界的灵感有着深层的和谐一致。正因如此,本书还有更多好处:这本阿岱尔·阿德斯梅欣然描述为“承认之书”的册子,凝结着运动的气力。道路不仅仅通往别处,正如问题随着对话一一出现。它还通往某个别处,艺术的别处:艺术家描述一件作品时,他想到的不是一件物品,而是一种世界观。他在说话时,使用的不是日常语言的词汇。他实现并重建了词语的意义。《访谈》的读者可能顺理成章地被他透着诗意的音调所打动。这并非无足轻重的事:诗歌,在现代性中,是革命的语言,是向别处迁移的语言。打开《访谈》,我们便感觉到了别处,我们转而相信了生活在别处的必要性,别处也就是艺术。

当务之急明确无误:“你要改变的你人生。”如果说艺术家追寻的目标表现出必须超越平凡存在的强烈意识,那么不应该将之看成出世的。恰恰相反,随着访谈中时间的流逝,随着对生命价值的确认,阿岱尔·阿德斯梅让我们所有曾忘记过的人想起,对超越的充分体验就是在世界内部的生活。他以此为读者带来关于内在人文主义的了不起的一课。

——多纳蒂安·格劳(Donatien Grau),《访谈录——与皮耶·鲁奇·塔基的对话》序言,《别处的路》(节选)

开端

皮耶·鲁奇·塔基(Pier Luigi Tazzi,以下简称P):做艺术家是没有理由的。当然,在西方文化中,艺术家曾被赋予一个明确的角色。艺术家这个身份,在某个时期,被框定在我们所谓的艺术体系中。现在情况完全变了,至少从第三个千年头上就开始了。当初你为什么选择做艺术家?为什么选择艺术?

阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed,以下简称A):我没有选择艺术,是艺术选择了我。宗教徒会说他是“选民”。

访谈录——与皮耶·鲁奇·塔基的对话(节选)

阿岱尔·阿德斯梅

宫林林 译

湖南文艺出版社

开端

皮耶·鲁奇·塔基(Pier Luigi Tazzi,以下简称 P):做艺术家是没有理由的。当然,在西方文化中,艺术家曾被赋予一个明确的角色。艺术家这个身份,在某个时期,被框定在我们所谓的艺术体系中。现在情况完全变了,至少从第三个千年头上就开始了。当初你为什么选择做艺术家?为什么选择艺术?

阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed,以下简称 A):我没有选择艺术,是艺术选择了我。宗教徒会说他是 “选民”。

我出生在君士坦丁(Constantine,阿尔及利亚东北部城市),母亲是穆斯林,出生的房子是犹太人的,几位助产士是基督教修女。我想那一天汇集了一神教的诸神。我的第一声啼哭,我将它看做宇宙之诗的一句,这个宇宙没有边界,没有颜色也没有国家,但向着未来。最早给我留下强烈印象的画面就是土耳其浴室里的赤裸身体,我见过我母亲的裸体,却从未见过父亲的。

……

《Bourek/布里克》,2005,喷气式飞机机身,226×274cm,私人收藏。照片摄于展览《阿岱尔·阿德斯梅:生或死》,长岛P.S.1当代艺术中,纽约,2007。

P:在西方文化传统里,艺术通常被认为是看(regarder)或看到(voir)世界的特别窗口。这也是你最初的视角吗?

A:在阿尔及利亚,我的故乡,没有窗口,因为房子是女人的地方而街道是男人的地盘。所以街道就是我的小天地。

也许正因为如此我才没有犹豫,在后来,将街道当做工作室,随心所欲。在西方城市,艺术家可以使用剩余土地,人们请艺术家去装饰需要重新定义的空间,或在城市中进行干预来解决各种问题,好像这样就足够了。可是当艺术家选择把工作室放在公共空间,他就要请求批准,为图像版权付钱。这就是我通过《禅》(Zen)所发现的,那是我第一次使用我家旁边的一个外部空间......有了日常生活里的这种经验和阿尔及利亚街头文化,我便可以、我就能让自己轻松运用。后来我到柏林创作《市中心的幸福》(Happiness in Mitte),然后到纽约做 《压榨机,来吧》(Pressoir, fais-le)。 再后来到巴黎,我将工作室的内部空间延伸到我所在街道的人行道上,为了给动物、野兽拍照。

《Zen/禅》,2000,录像投影,1分33秒(循环播放),彩色,有声,可变尺寸。

童年

P:对童年的阿尔及利亚你有什么记忆?

A:我来自奥雷斯地区(Aurès)的东部,那里干燥、伤痕累累:努米底亚柏柏尔人的土地。

我记得那些宁静的画面,粗粝的风景,岩石。作为小孩子和大孩子的我在巴特纳度过了天真的岁月。在这个时期我积累无知(non savoir)的经验 , 我自己对此并不知情。学校请埃及的教员来教我们阿拉伯语,我当时觉得这是门奇怪的语言;入侵者的语言。那是阿拉伯化带来的覆灭。

……

我成长其中的体系拒绝承认本国文化,用脱离现实和日常生活的幻象来控制本国文化。在我的故乡,表达是稀罕之物,几乎不存在。我的童年打上了恐怖与仇恨的印记,由战争和宗教引起的恐怖。我经历了后来宗教狂热的形成。在那个时期,我受到第一次打击,我父亲禁止我母亲讲自己的语言。柏柏尔语被全面禁止,因为那是殖民时期,一切行政事务都用法语。只有在节日和唱歌时才可以使用柏柏尔语,因为在这样的时候它的身份是民俗主题。

第二次打击是1989年10月之后,那时我十八岁。我哥哥请求我母亲舍弃她的裤子和裙子,重新穿上阿拉伯长袍(djelaba),因为他的朋友都嘲笑他。她照做了。我的母亲无法自我表达;阿拉伯-伊斯兰主义最终让我们的女性失去尊严。女人是受迫害的。种族隔离。

《Telle mère tel fils/有其母必有其子》,2008,飞机,毛毡,铝,金属,27×4×5m,布迪·泰克收藏。

P:在胡赛马也是一样:1970年女孩穿迷你裙,到了1978年戴头纱的越来越多。

A:1971-1973年间,我跟我的家人住在巴特纳,一个不识字的战争英雄摧毁了那里的一座漂亮的小教堂,因为它代表了基督教和殖民主义。在我家里,伊斯兰教受到了宽容。斋月,朝圣节,我从不背弃这些。我将它们当做我的一个阴暗面。我终究是个柏柏尔人——阿玛齐格(Amazigh)——法国公民。

法国

P:你来到里昂时有什么感受?

A:我在巴特纳遇到非洲圣母院的神甫,马里奥格神父。他建议我去画教堂湿壁画......我没有湿壁画的绘画技术,而且我不愿意冒这个险。说实话,我也不愿意做已经存在过的东西。我或许可以画一种新的湿壁画......但是他拒绝了。他看出我受到当时气氛的胁迫。经他和他姐姐柯莱特的介绍,在里昂时我躲在亨利·勒·马斯内神父家里,里昂是个充满暴力和排斥的城市。但里昂也是好客的、细腻的。那是我童年好友哈利姆发现和讲述的里昂。

里昂,真实的里昂,是边缘的里昂。一对俊男美女勒内和让-皮埃尔收容了我两年:他们是记者,日夜开着收音机。我得知了世界上在发生什么。“放松” 酒里有着我非常简单的过去。

直到我跟朱莉结婚,跟她在一起的幸福,促使我爱这个世界,把我从重重灾难中拯救出来。我的言语不足以描述我的喜悦,在幸福的顶点我唾弃日常中那些小忧虑。

《Séparation/分离》,2006,喷墨照片,90×103cm。

P:巴特纳,阿尔及尔,里昂,在里昂之后,是巴黎,它成了“你的城市”,你决定生活至今的城市。

A:巴黎是欲望之都也是放弃之都,永恒的港口。我在这里几次迁居。巴黎,是应许之地。从巴黎出发我去过很多地方,我成了世界公民。

这里是智力马拉松的起点,与批评家朋友和策展人的紧密会面,汉斯·乌尔里奇·奥布里斯托、侯瀚如、居伊·托尔托萨。

我跟乔治·拉帕萨德(Georges Lapasade,1924-2008,法国哲学家、社会学家)不分彼此,他的狗就在我的酒柜里喝酒,我家跟他家没有分别。我们没完没了地讨论。小时候我经历过精神恍惚,而他的作品都是对这一现象的思考。我们生来就是要混在一起的。

他那时病了在做透析,却仍不知疲倦地与我讨论、亲近。乔治的姿态非常激烈。他跟机构进行着不懈的斗争,机构让我们成为我们不是的那种人。起初,乔治开辟了一片开放工地:拓宽灵魂知识的基础工程。

艺术、经济和语言

P:长久以来决定人的发展的条件之一就是经济。

即使在西方艺术中,从它的开始,十二世纪——法国大教堂——和十三世纪末——乔托的画——之间,城市的文艺复兴,市场和商品交换对于在欧洲建立这种模式起到了决定性的作用,这种西方艺术的模式。一种发展的、进步主义的模式,最终消失在世界上,几乎跟有着相同名字的文化和文明模式同步。

在第一次工业革命和社会分工出现时期,仍旧是经济的作用,使艺术成为外在于总体生产系统的活动,这个系统承载着马克斯所定义的异化。在这个时期,艺术成了从总体生产系统出逃的路线。与此同时,它失去了自身的空间与时间。一件毕加索的作品,是一幅精神图像,或者是一件奢侈品,跟乔托的湿壁画或卡拉瓦乔占据一个明确空间的油画正相反。毕加索的作品没有地方放,除非作为奢侈品。这就产生了距离,至今仍存在于艺术与社会之间。并且将艺术品放在了物品市场上。

还有:那些最早重新开始占据具体空间的艺术家是偶发派和激浪派艺术家,还有日本的具体小组。在美国的极少主义之后,约瑟夫·波伊斯,意大利的贫穷艺术,布鲁斯·瑙曼,罗伯特·史密森,伊娃·海瑟,马塞尔·布达埃尔都永久定格了具体空间。这个空间的具体存在主要建立在经济基础之上。这些曾是商业画廊空间,美术馆(Kunsthalle)空间——没有收藏的博物馆,文献展和双年展这类大展览,甚至是叫做“替代艺术空间”的空间。所有这些空间都建立在经济之上。当你想到卡尔·安德烈的木头和金属板、库内利斯的煤、马里奥·梅兹的柴捆,波伊斯的油脂或者布达埃尔的空模子占据了资产阶级的客厅或者美术馆,这意味着他们成功地建立了一种新型经济关系。

还有,1990年代,经济又一次决定了最后的变化。但是,不再是普遍意义上的经济,而是市场经济。达明安·赫斯特这样的人建立了跟市场经济的新型关系,而不是跟短期经济的关系。

A:我认为这可能只是指库内利斯或者约瑟夫·波伊斯之类的艺术家。他们创造了跟经济的关系。简妮思·库内利斯卖给收藏家一个用鸟做的作品:每一次都要买鸟……他还卖了一只鹦鹉。约瑟夫·波伊斯,卖橄榄油,乔瓦尼·安塞尔莫,卖一片生菜叶;他们发明了一些东西,带来了一些东西。正如人们所说,他们卖掉了不可卖之物。而杰夫·昆斯、达明安·赫斯特、莫里吉奥·卡特兰这些艺术家相对于市场来说,什么都没发明出来:他们打包出售。

唯一真正重要的,就是全然“真实”的东西。而这不是经济,是艺术。

P:不过,你的作品在一定程度上触及了经济。

A:我跟经济的关系总结起来就是我做什么都为了破产。我付出全部,我必须花掉一切、烧掉一切。

我就像以前母亲在父亲领到工资时那样做。她给我们做跟平时不一样的饭菜,有肉,还有糕点。但是到了月中没钱时,母亲就给我们一片面包加一滴橄榄油。我总是欣赏她每次的创意。

有一天我给母亲打电话,我问她什么时候来法国看我。她回答我说不能跟我说太久,因为她在做布里克(bourek,一种阿尔及利亚食品,类似炸春卷),快烧焦了。布里克的皮非常薄,用面粉做的,包着肉馅、土豆、黄油、辣椒、盐、香芹,还有橄榄。

后来她问我:“你好吗,我的儿子?”这个时候我有了做《布里克》的主意,将一架飞机压得跟纸一样扁,然后把它卷起来,以达到飞机与天空的完美融合。我母亲一度忙于家中厨房,我忙于艺术的厨房。她管家,我管艺术。跟她一样,如果我没有足够的钱实现一个计划,我还是可以一直做东西。有时候这些东西很贵,有时候一点都不贵。

纸上的一张画足矣。只要它承载着名副其实的爆炸性元素。

《Décor/装饰》,2011-2012,双面刀片状特制铁丝网,四件组成:每件尺寸约为210×174×41cm,弗朗索瓦·皮诺收藏。照片摄于恩特林登美术馆的展览,对面是马蒂亚斯·格吕内瓦尔德和尼古拉斯·德·阿格诺的作品《伊森海姆三联祭坛》,1512-1516年间,科尔马,2012。

P:我认为经济一直是艺术、文化、人类文明的基本要素。动物没有经济。

A:你知道,我只管面包,它是我的物质成分也是我的食物,但我绝不是面包师。

艺术与语言

P:语言是与艺术直接相关的另一个方面。正如我所说的,你开始创作的那个时期的积极趋势就是知识提供了更高的视野。在我提到的艺术家当中,从里克力·提拉瓦尼到Superflex(一个丹麦艺术家团队),都聪明地享受世界。这不是直觉的、天真的享受,它是因智慧而变得精良的享受。

A:智力与理论都一文不值,只有你切切实实做了什么才说了算。

P:然而,正是通过语言才得以建立与“现实”的关系。

1990年代,每个人每时每刻都使用一种非常老练的语言。消极的如达明安·赫斯特,积极的如里赫伯格。前者是传统语言。后者是 一种更新过的语言,是跟风格发展相适应的新语言。

你跟语言的关系是怎样的?你跟新媒体的关系怎样,你跟某种媒介的使用的关系怎样?对你而言,跟同代的其他艺术家一样,没有可以辨认的风格特征,毋宁说你们都对工具使用自如,这些工具因为技术的发展和语言的复杂化才可触及,而且可以为每个人所用。

A:风格:是的,可能吧。可是这跟我没多大关系。我相信是否建立一种风格总是跟其他人有关,商人、鉴赏家、艺术史家、批评家、理论家。

我对工具的使用从不是出于对工具自身的特殊考虑。我找到什么就用什么。语言:我的作品从来没有“无题”。取个题目,是命名一种现实,让它出现。这不是总结一番话语,而是呈现一个图像。图像是对我来说是首位的。题目是图像的转写。

时间、永恒、毁灭

P:在你的作品尤其是录像作品中,总是有一种循环:有限的持续,随后将重复,这是与你的时间概念相关的非常精确的尺度。之后一切爆炸重来。这是人们能感觉到的东西,在一定程度上可以说很明显。

A:循环,是永远的重新开始。而永远的重新开始,是速度。

《Sept frères/七兄弟》,2006,喷墨照片,74×100cm。

P:在我看来,你作品中的速度总是与物理因素有关。

A:确实,而且每件作品都不同。我从不重复自己。我身上从没有过重复。

Schnell(德语:快),快,迅速。在柏林时我从直升机上扔下一台摄影机,从七百米的高度。七百米,是因为我非常喜欢数字7,在《七兄弟》里也能见到这个数字,《市中心的幸福》里有七只猫。摄影机就那么摔下去,我捡回没有坏掉的带子,我得到了坠落的效果,我将它循环。当我们经历一场急速坠落时我们看到什么?

这是录像的核心,持续的时间就是坠落的时间。

摄影机像疯了似的:就像受了某种神经刺激。这个物品曾经活过。生命:增加或者剪掉了图像。

这个物品耗尽了,那是人性的衰竭。1996年间我也玩过这种衰竭:我用了几个月的时间寻找一位笛子演奏者,他的年纪要相当于马格里布人家的父亲。这位父亲要吹奏曾经安抚我入眠的柏柏尔音乐。找到这位父亲后,我拍摄他的裸体,让他失去身份,只保留笛子的气息声。但为什么是个男人而不是女人?对我而言,这是对父权文化的批判。艺术家不能总是尊敬他的文化,有时他需要与之对峙,创造冲突,引起叛乱。对我来说,这也是在作品制作的过程中最美也最震撼的经验(无论在画里还是画外),从协商开始一直到完成。

衰竭也是自然的,因为失去了气息。而这种自然的衰竭,我将它放到了《禅》里,在花园里拍摄的一个场面。

《Joueur de flûte/吹笛者》,1996,录像投影,30分10秒(循环播放),彩色,有声,尺寸可变。

P:这种物理性,几乎能在你的所有作品里找到。这是叙述的矛盾,但是也正是通过这种物理性,你得以表达关于时间的某种东西。

A:速度,是永恒重复的来源,也是重复的反面。安迪·沃霍在纸上印满同一头牛,但他只是让牛翻倍。接着,车祸、电椅、原子蘑菇不是别的,只是灾难的强制性重复。

P:所以是时间在循环。这表达了你的时间感,空间的去中心化。

我觉得这个行动在对抗以中心性理念为依据的1980年代的艺术家。巨大的虚空,崇高的虚空(the sublime void),而艺术作品就在这虚空之中。作品如同人群,拥有能量。至于你呢,我觉得完全不同。作品不是中心化的。不再有中心性。有时候,完全是边缘的。在“商店”(Magasin)的展览上,像《当动物是你的摄影师时什么都有可能发生》(Anything can happen when an animal is your cameraman)或者 《唯意志先生们》(Messieurs les volontaristes)这样的作品都是边缘的,不仅相对于展览的物理空间来说,也相对于精神空间。你作品的盛放跟意识的盛放相类似。于是它占据了真实空间,但是没有了中心。

这种特性更加属于这一代——帕维尔·阿瑟曼、郭贞娅、苏拉西·库索旺、帕斯卡·马赛因·塔尤、纳利·华德,杨福东、崔正化这一代——更属于当前这一代而不是之前那一代。这是出于这个原因,我想在我们谈话的这个时候,引入一个基本问题。对你来说,艺术家在今天的位置是什么?在过去的西方文化中,有过一种线性发展,其基础是接续的风格,相继,循序渐进,目的是某种解放,超越之前的条件。

A:我相信,这一代开辟了一个世界。不过这一代选择跟世界一起,而我,选择面对和改变世界。

对我来说,一个作品如果不是自传性的,它就不存在。

《哈比比》(Habibi)是幅自画像:我的大骨架,在飞机引擎的驱动下头朝下漂浮在空间里,飞机是真实尺寸,就在我身后。同时直接参考了我喜欢思考的一个姿态——不是贾科梅蒂的《行走的人》的那种象征性姿态,不是罗丹的《思想者》那坐着的人,也不是佛祖的神圣姿态。是一种恍惚出神,空间中的飞行,在生与死之间。我处理的不是都市风景,而是用现在的民用或军用飞机飞过的路线连接起天空。

我用骨架代表自己。这是作品不会摧毁你的证据。它有一种特殊性,一个空间,一段时间,隐藏的财富。就是这些构成一种美学,这就是主题。它不需要证明,它有自己的需要,自己的维度,自己的属性。

只有内部控制外部。我想,今天当人们创作时,最使人震惊的可能是艺术家作为神话、作为中心人物的消失。这种消失是伴随着“策展”(curating)的诞生出现的,因为策展人没能当上作家或者馆长。最开始,他们是些失败的画家。

两种层面

P:你所有的作品都有两个层面的解读。

一种可以被称为简易解读(lectio facilis):我们看到你的艺术表达的是从流放的位置/情境看待世界,而作为艺术家的你,就像是后殖民主义的正义的或挑衅的代表。

另一种,困难解读(lectio difficilis):作品的力量包含着深邃而昏暗的实体,超越一切意义。

是否一个控制过程的结果或者一种诗意建构的作用不会考虑可能的后果?

A:其实我不是很清楚为什么艺术的观众,用普鲁斯特的话来说,这些艺术的新单身贵族,他们总是要把艺术家或作者放回他的出身,或者他出生的地点、他的生平。如果我喜欢一个作者,我不去想他的社会地位或者他的地理状况,我总是进行抽象,从他身上提取纯粹的汁液。我对后殖民主义一直不信任,不仅出于道德的原因。只不过是我拒绝这样东西。

当人有了后殖民经历,有了亲身的、身体的经历;就好像你用毒蘑菇做了汤,你进了医院,你陷入昏迷,有人给你诊断,洗胃,然后你离开这种强烈的疗法。你不会再这么做但不能相信这事不会又一次发生:这是文化病终结的终结。

我承认。我出生于1971年,我在解放战争的观念下成长。1980年代时人民暴动,后来是内战、伊斯兰的盛行和血腥恐怖主义。历史还没有终结。

我的整个青年时期是在恐怖和暴力中度过的。

即使这不是有意识的,但就是如此。

我们被这些侵略和暴力包围。

有人说我的作品有侵略性、暴力。好吧,对这些人,我回答:“我从没想过这些。我做图像而已……”

P:但是除了在你的许多作品中比较明显地表达出的暴力之外,我发现还有些别的东西,更为深刻的东西,就是我称之为实质 (substance)的东西。而且,如果说我们能够轻易地辨认暴力,这个实质就难以察觉地藏在力量之中。

《Chemins qui ne mènent nulle part/不通往任何地方的路》,2011,纸上木炭画,121×80cm,私人收藏。

A:除了变成轶事的自传经历之外,让我感兴趣的就是本质(essence)了。在《穆罕默德卡尔波尔布特》中,有恐怖的宣告,但也有别的东西,更高层次的东西,那就是作品的诞生到完成。行动一下子压下来,保持了这种直接性;这就是我从不操控图像的原因。为了保持呐喊的强度。

P:在你的作品中,题目起着至关重要的作用,你也注意到了。除了作为表达性或解释性的表演指示(didascalie)之外——而且它们有时候显而易见——题目本身也是作品后来的成分。

A:我不会在森林看守员和伐木工之间做区分。

我的题目是给我自己的,为了用手术刀在身体上展示或者标记一条线。

但是今天,在阿拉伯-伊斯兰社会,词语、言论和意见都被看做罪行。没有平等可言,这是疯狂。

《Coup de tête/头球》,2012,树脂,224.8×157.5×95.3cm。

P:如果词语本身就是罪行,那事物(chose)呢?只是罪行的证据还是别的 “东西”?

A:沉默,就是死亡。而你,沉默是死,说话还是死,那么就说话再死吧。

我消失,我死在我的创造里。

当我用大理石块创作《头球》时,那个姿势在大理石上产生了效果,而大理石在我身上产生效果。这就是事物。

P:也许这就是你总是越界的原因?任何系统都强加秩序,即使是艺术系统。

A:正如尼采所说:“逃跑吧,我的朋友,到孤独中去。”

对我来说,一件有分量的作品就是孤独的呐喊。

一件作品、一段体验、一次思考,

艺评家奥西安·沃德带你走进体会当代艺术的《观赏之道》