来源:泼先生PULSASIR

本文节选自【MAF】《复合时间:后当代情境下的思辨美学》第二和第三部分,全文共五个部分。【MAF】是毛继鸿艺术基金会所创立的集知识生产、专题讨论、艺术创作实验和跨学科对话的综合平台。它致力于以流动的边界与形态,多元开放的思想来推动前沿的美学研究、知识生产和艺术实践。【MAF】既是激发所,也是生产站,它的使命关乎于艺术与美学领域里与我们的时代所交叉的所有思想的、形态的、行动的新兴力量。泼先生与【MAF】深入合作,持续推送前沿思想内容,敬请关注!

这篇对话,源自哲学家Armen Avanessian(来自奥地利的哲学家、文学理论家和政治理论家,师从法国哲学家郎西埃[Jacques Rancière],主要涉及思辨实在论与加速主义在艺术和哲学领域的研究和写作)与作家Suhail Malik(执教于伦敦Goldsmiths学院,并担任其 MFA Fine Art Programme的联合总监,他的写作和主要研究方向为政治经济学理论以及当代艺术发生和运转的条件与机制),于2016年1月在柏林进行的一次对谈所编辑的修改稿,同期发表于 DIS Magazine,原文标题为《复合时间与后当代》(The Time-Complex.Postcontemporary)。本文的德文版收于文集《Der Zeitkomplex. Postcontemporary》,由Armen Avanessian与Suhail Malik编辑出版。中文版由姜宇辉根据英文翻译,【MAF】编辑校对。插画: Andreas Töpfer。

本文对话着之一:阿尔曼·阿瓦尼斯安将出席11月7-8日在上海举行的【重置时间:艺术、技术与当代的未来】国际论坛。

复合时间:

后当代情境下的思辨美学 *

Armen Avanessian 对话 Suhail Malik

* “复合时间”,英文为 “time-complex”,也可译作“复杂时间”或“时间复合体”,然而“复杂”这个词只是形容了时间维度之“多”,而并未突出它们之间的“合”的作用;“时间复合体”又稍显不够简洁,故暂且译作“复合时间”。—— 译注

一种关于万物的美学:

反未来的当代艺术

Suhail Malik (下简称SM):在“当代”这一伪装之下的现代主义左翼对未来怀有着一种忧郁症,它取消了这个未来,只是为了保留它自己所接受的预设:当下。过去和未来被视作当下的变体。左翼批判性的优势就在于,当代由此就能够以自身的方式对所有时间进行容纳、异化和殖民化。这在当代艺术中尤为明显,甚至成为艺术的一种定论。它甚至取消了自身的未来性—— 如果不是那个一般意义上的未来,其存在不过是为了实现自己作为“捕获-机制”(capture-mechanisms)的批判性成就,——由此证明当代艺术高于一切的优越性。

Armen Avanessian (下简称AA):当代艺术是一个很好的例子,还因为它并非仅仅是晚近的新自由主义式的经济和政治重组的受害者,而且还确实是协助建立这个重组网络的帮凶——从一个左翼批判的视角出发,它将自身的逻辑施加于各个层次。尤其是,它强调了当下的主导地位,并将过去作为行动的前提,进而——正如前述——也就将个体化的经验作为这个重组的主要益处。它引领着在一场波及各个层次的普遍审美化运动:个人/个体的创造性、原创性,等等;城市与环境作为创造性的空间和“颠覆性的”事业;通过“产消合一者(prosumer)”——其“天然的”栖居地正是那种已然转变为近乎连续不断的双年展事件的智能城市 —— 来实现生产与消费的合并。所有这些都回到了一种对当下性和日常生活的审美经验的迷执,由此牺牲了它自身重构的可能,而这种可能却恰恰是所谓“诗学”(poetics)和“创制”(poiesis)的(首要)任务。

Raqs Media Collective

《全息图》(Hologram)

2017年

SM: 通过一种审美性相遇来实现经验的持续丰富,当代艺术由此也同样以一种系统性的理解为代价,吸引我们去关注特征和细节。在她的本期论文之中,Victoria Ivanova[11]令我们注意到此种操作逻辑,并将其与人权体制联系在一起,因为后者在全球化秩序之中以一种对应的方式,在所谓的“历史终结”之后建构起普遍性和特殊性之间的联系。

但让我们澄清一点,这并非是一种导致停滞的条件:当代艺术被整合进新自由主义之中,以便丰富其精英受惠人及相关者的经验,因而在某种程度上它促进了变革与改造。这部分地体现出新自由资本主义式发展的思辨性当下的复杂性:它看似以美学化、以促进变革但也维持一定稳定性的方式来实现一种个人的利益,一种经验的丰富 ——

[11]Victoria Ivanova是一位住在伦敦的策展人、研究者和作者。2010年,她作为创办人之一,开创了在乌克兰的一个跨学科文化平台,主要致力于行动主义、教育和艺术之间的跨领域研究和交流。——编者注

AA: 这样一种审美经验并非仅仅得自艺术,而是源自所有一切。

SM: 是的,经验的审美化,或经验即美感。这同样也是一种泛化的伦理学:无任何政治诉求地赞赏差异,一种无法无天(superliberal)——

AA: 一种去政治化 ……

John Hejduk

《受难者》(Victims)

1984年

SM:之所以说去政治化,那是因为它也是一种去系统化。这样一种审美/伦理的鉴赏就是拒绝 —— 以间接的方式,也即作为一种背景条件 ——做出系统性界定。此种界定被认为是太过复杂,以至于无法被理解或改进。作为一种极权主义立场,它根本是不可能的或简直就是顽固不化。由此我们只能被迫局限于存在与经验的“特异性”(singularities)。这种特异性无疑是当代艺术所颁布的禁令,施行于每一件作品及其社会规范之中。正是在这个意义上,正如Ivanova所指出的,它是新自由主义社会关系的一种少数、但却颇具范式性的原型。

尽管很多当代艺术作品有着批判性的内容,但在新自由主义社会中,当代艺术本身却沦为大国的玩物,正是在这个基础上才得以对此种勾结进行连贯性理解,并由此挑战主流的模式。这里需要被强调的,并非仅仅是满足于将当代艺术的批判口号中的无政府主义-左翼的种种变体与对日益加剧的资本与权力之集中的右翼关注相合并的做法,而更是要看到,二者可以被视作持有共同的关注点,因为它们都试图抹平或简化思辨性复合时间,都是对思辨性当下所进行的一种抵制性的去时间化。

而为了对抗这些以及其它类似的反应,有必要采取策略和实践(praxes) —— 也即理论 —— 来从思辨性当下获取驱动力。这正是右翼的保守策略与左翼的批判及美学方法都完全无法做到的。正如我们所说,二者被合并于当代艺术之中,而后者所能做的也唯有巩固这样一种状况—— 无论它宣称要做什么,假装要做什么,或它的内容标牌上到底写了些什么。

AA:我们都赞同,必须在一个后-当代的思辨性复合时间之中思索和行动。然而,目前的问题在于:怎样区别于它的资本主义的或金融-封建制的变体?一种思辨理论如何营造出一种差异,使思辨性当下区别于它的新自由主义的剥削形态——无论我们对此种主导形式的特征进行如何不同的描述?思辨政治学如何得以营造一种差异的方式令复合时间得以加速?

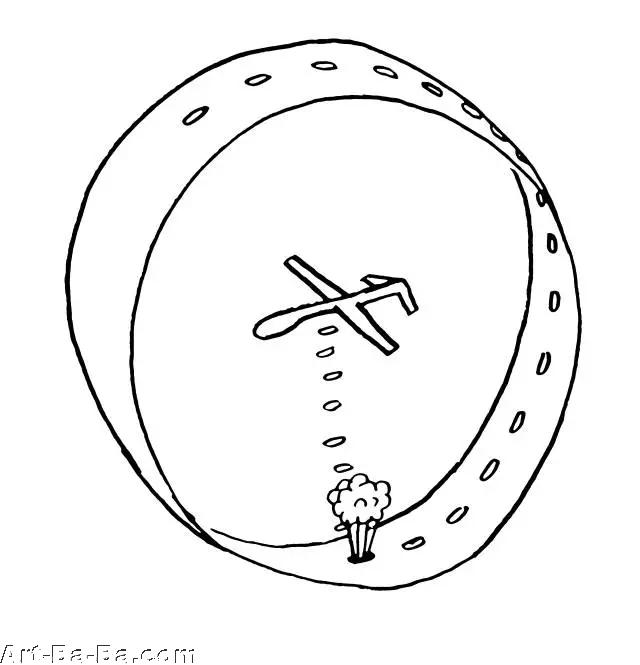

插画: Andreas Töpfer

SM: 这肯定就是根本的政治问题。一个进一步的理论要点将会有助于我们理解这里的困难。也即,为何我们想要超越当代性的愿望不能单纯等同于德里达对“在场”之形而上学的批判?对德里达来说,“在场”(presence)是西方形而上学的首要范畴,它所限定的不仅是西方传统中的主要的哲学原则,而且还包括与之相关的主导的社会、政治及语言构型。德里达指出,当下(present)的那种所谓的自足性需要被瓦解和重构。他的任务,就是要解构在场 —— 从本体论上,从时间上,空间上等等。而我们所据理力争的则是,当代性同样也是一个具有延展性的社会和历史的当下,或当下化(presentification)。因此,在这个意义上,难道我们不只是在重复德里达吗,即便说他是批判谱系中的一个需要被超越的关键人物?

AA:在某种程度上,重复德里达还算不上是最糟糕的。不过,他的解构必然是一个持续进行的过程,它针对的是自我确立的当下性的意识形态及效应,但这个过程本身也需要被解构:形而上学需要被解构,它一直在解构自身,因此这是一个无休止的步骤。不幸的是,解构(本身)太容易染上那种令人厌倦的现代主义的否定性(the negative)美学病,后者与以下种种迷恋形态相去不远:迷恋法兰克福学派,迷恋非同一者,或玩弄意义与内容之对立的“延异(dfférance)”—— 从来不是好事情;以及迷恋作为空无与非-可读性(non-readability)的减损(subtraction)—— 这是好事情。我认为,这是一种非常现代主义的、20世纪的逻辑,但同样也是当代性的逻辑。但与所有这些尝试形成鲜明对照,对于思辨性当下之改写必须承认,意义始终已经存在,因此德里达及他所归属的批判谱系所认可的那种对当下的持续变动和减损之步骤并不一定是积极的。

Christian Jankowski

《我爱艺术!》(I love the art! )

“参观者”系列

2014年

霓虹灯雕塑

200x120 cm

因而,就解构、或上世纪的美学中的绝大多数其它脉络而言,无论它们有着怎样的优点,但最终总是归结为这样一种美学:它不断赞颂着断裂、清空以及诸如此类的姿态(想想巴迪欧的一些令人生厌的门徒吧)。不过,通过思辨性的复合时间,我们就不再身处断裂性的逻辑之中。我对一种时间本体论没有疑义,只要它能够赋予我们另一种避开当下来理解时间的可能性。

SM:说德里达终结于一种美学,你是对的。但它同时也是一种伦理学,因为它强调了一种始终是独特的、不可调和的对脆弱性的经验。他对明确的意义大加斥责。

AA: 我们不应该对明确的意义惴惴不安。或许正相反。

SM:当然。我不太清楚我补充的观点是否与你的回应彼此一致,但我想说的是,思辨性复合时间的构造是对在场之解构的社会性的(也即主要是技术的和经济的)操作。这就是说,语义学或工具性操作在复合时间的社会之中的进行方式,恰恰就是以德里达所确认的方式来对在场和意义进行解构。正是由于思辨性的复合时间,我们才不再身处于一种“在场”的形而上学之中。在他关于技术以及由此牵涉到的空间、地点和本体论的移位(displacement)的讨论之中[12],德里达多少谈到了这一点。 但这些讨论中一个导致政治疑难和被回避地最深的要点就是,广受青睐的对时间、意义等等的解构实际上正是通过资本化的过程才能进行。正是“他们”—— 国家-企业的网络——实施着解构,而且干得比德里达还要好。由此看来,“当代”所严格执行的,正是对当下的削弱,由此来对抗通过思辨性的复合时间所进行的对当下之解构。这里,当代性既包括你所提及的中断、缩减、延迟等等各种步骤,也包括很多其它步骤,如语义的解构。

[12]Jacques Derrida and Bernard Stiegler, Echographies of Television:Filmed Interviews (Cambridge: Polity, 2002).

关于思辨性当下的语法

SM: 回到你的问题:有别于右翼的那种悲哀的复合性及左翼对于思辨性当下的反应(也即体现于艺术和别处的当代性),我们所需要的是一种介入复合时间的方式,它所关注的不仅是在这个改进过的基础之上获取利润并加重剥削——新自由主义已经如此成功地实现了这些目的。复合时间的资本化构型是对于思辨性当下的有所限制的组织化;它虽然也体现出复杂性(complexity),但却复归于当下化,因为利润现在必须要根据新自由资本主义的短期主义(short-termism)来进行积累。

AA:问题就在于,不得不承认,新自由主义的社会、技术、政治与经济构型具有一种优势,因为它运行于思辨的时间性内部,这部分体现于它所确立的与此种思辨逻辑相一致的机构功能。然而,新自由主义构型也同样还原了复合时间的思辨维度,因为它否弃了未来及当下的开放性与偶然性。

插画: Andreas Töpfer

SM:不,我不赞同。我认为问题恰恰在于,它敞开了更多的社会的及语义的偶然性。这就是Ulrich Beck及其他与“风险社会”这个观念相关的学者在20世纪90年代所作出的诊断,虽然是以不同的方式。[13] 他们所谓的“风险”就是要在当下去确认,思辨性复合时间如何将未来敞开为一种社会秩序(更准确说,是准-秩序(quasi-order))的前提条件。

[13]Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity (London: SAGE, 1992).

AA: 不,不是的。当代是一种持续不断的新与差异之生产,不过它并未将一种差异引入到时间的递归运动之中。 德文中可以区分“Beschleunigung”(即作为速度提升之加速)与“Akzeleration”(加速)。后者在过去确实意味着如钟表走得过快这样的情况。前方存在着一种偏差 —— 这并非是一个循环的运动,而是递归的运动。“Akzeleration”将一种差异引入到钟表的功能之中。正是这个差异在新自由主义或新封建的经济系统中被拒斥,因为它产生出一种自动化的未来。尽管当代(左翼)艺术的典型批判并没有错,但它并未看清思辨性时间的可能性,并将其还原为当下。它仅仅看到了思辨性时间所产生的资本主义的效应。绝大多数当代批判性艺术所制造的都是有差别的——从本质上说,只是装饰性的——对象或者意义,而所有这些都在维护着思辨性复合时间的此种还原形态。而我在这里所展开的论证,并非基于单纯语义的层次,而实际上是基于密不可分的语言和时间的物质性。

Rosee Rosen

《灰尘频道》(The Dust Channel)

2016年

数码录像,彩色,有声

23 分钟

SM:所以说后-当代对抗当代性的主要任务就是改变时间?

AA: 后-当代运作于思辨性时间内部。它能理解并实践此种时间,由此塑造了我们的时间性。是否存在着思辨的、或异步的当下之别样实现方式?是否存在着对它的不同解读?在最近的论文中,(加州大学伯克利分校的人类学教授)Aihwa Ong重点突出了在她所谓的“世界性科学(cosmopolitan science)”的人类学中的一些这样的建构:Ong概述了科学企业主义(entrepreneurialism)所固有的普世主义与抽象化在亚洲如何起到扶助的作用,又如何从特殊意义的历史性文化构型那里获得支持,由此扰乱了地方与普世、过去(文化)与未来(企业性的科学技术)之间的一切简单的二元对立。再举一个例子,所谓“思辨诗学”所带来的问题就是,我们如何以一种开放的方式来理解未来,而并非仅将其视作一种直陈式(inidcative)未来。

SM:你所说的“直陈式”是什么意思?

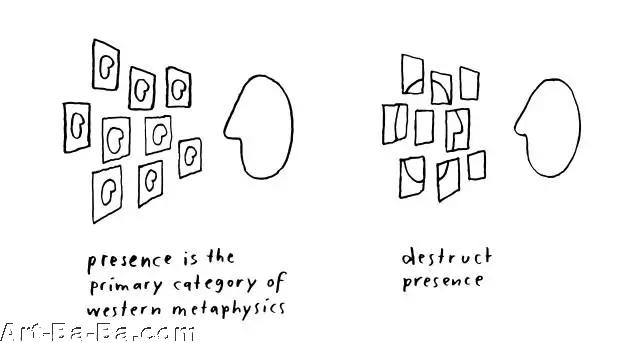

AA: 语法之中有三种情态:祈使(“走!”),直陈(“她走了。”),虚拟(“我会走的。”)。在语言哲学之中 —— 但同样在政治学上,重要的是要明白,所有时态都是情态性的。过去与当下都必须以一种情态的方式来理解——首先是作为直陈式。不过,未来时和虚拟式是极为接近的,因为它们都利用了可能性之语法。正是此种偶然性在当代性之逻辑中被还原掉了,这种误解往往体现为,将思辨性时间封闭于当下(“我可能已经走了(I will have gone)。”)。不过,我想多谈一点技术性分析:虚拟式构成于你的真实行动之先,因此无论你正在使用的是虚拟式还是未来时,你都还没走呢。这可能太技术性了,不过我的要点就是,情态涉及到一种未来时如何被转化为一种现在时,随后又被转化为一种过去时。

插画: Andreas Töpfer

SM: 那虚拟式是否就是当代性的形式?它所设定的正是这样一种含义:行动可能已经发生,但却并未发生:“他们可能会、将会离开”,但却没有。在这样一种含义中,句子的主词被赋予一种尚未实现的潜能。这就解释了当今遍及批判左翼的无处不在的对“潜能”的赞颂,同样,由此也能理解由当下所主导的思辨性复合时间的局限性。当代艺术与当代性的种种主张有着突出的局限性,因为它们只不过想设定潜在之选项,而并没有切实地去做什么,也没有驱动思辨性当下去建构一个未来。未来只是一系列绝不会被实现的潜在可能性,而这正是出于对工具化及 —— 悖谬但又自毁的是 —— 在任何一个当下实现截然不同之未来的忧惧。

Stephen Conlin

《天气预测工厂》(The Weather Forecasting Factory)

1986年

AA: 将复合时间还原为当代性,这就将唯一一种可能的未来当下(future present)视作“变为现实”(becomes real),而没有看清未来之偶然性;从语法上说,未来或当下在这里仅仅被理解为直陈式。不过,当下并非只是一个“是(is)”,正如时态也并非时间之表征。我们必须清除一种对时间的非-情态(a-modal)理解。

SM:后-当代是一种非情态?

James Bridle

《云指数》(Cloud Index)

2016年

艺术家通过大量英国的历史天气数据,模拟预测英国脱欧公投。

AA:是的。为了一种适合于我们身处其中的思辨时间性—— 如前所述,一种“Zukunftsgenossenschaft” (与未来合作)—— 的思索与实践,我们所需要的是将未来时转化为现在时的方法。这就是为何,对于我来说,语法是一种理解思辨性时间之开放性的方式,而并非仅仅将它彻底归属于直陈式。当且仅当(通过一个祈使句)一个虚拟式被成功实现,一个未来才会在当下发生。隐藏在“我会走的”(虚拟式现在时)和“我走了”(直陈式未来时)之间的,正是命令句“走!”(祈使语气)。

对于我来说,这个语法上形成的差异所敞开的,并非仅仅是一个不同的未来,以及在当下进行别样行动之可能性,进而避免被归属于一个自动化的未来——无论这是通过先发制人的维稳还是通过金融衍生品。而且,更普遍地说,我们必须明白,语言改变了意义和时间 —— 在物质和本体的层次上,而并非仅仅在语言或概念的层次上。可以通过语法分析来处理这些复合物(complexes)。

SM:好吧,这期DIS Magazine的其他文章也说明,我们也同样需要对复合时间进行普遍化,进而超越语言和语法。我们正在讨论的条件是由一种普遍的基础结构和系统所构成的,而它正是来源于被大规模整合的社会中的一种思辨性当下。Esposito就确认了一种对线性时间的扰乱方式,以此来对抗其预设的现代主义逻辑:这样一种朝向未来的新的开放性,它有利于一种较新类型的资本主义积累,但也可以以其他方式来运作。Ivanova提出理由来证明,一种新的全球司法-政治的准-秩序如何通过普遍与特殊之关系的不稳定重组来得以建构;Srnicek与Williams则关注机器人学与自动化的技术-社会发展,以及由此所导致的资本主义社会对人类行动的基本描绘方式的转变。Benjamin Bratton以“思辨设计”为题将这些可能性拓展至更为具体的场景,同时将其延伸至更长的时间线;Ong同样结合打造一家科技企业这个具体案例,在亚洲的伦理-文化的意义背景之下探讨了其中所牵涉的司法和操作性问题,并由此转化了身份认同的场所与方式之实际显现方式。Laboria Cuboniks结合种种身体、身份及自我概念的未来性的科技重构,与女权主义之间展开了角力;Roden从“分离主题”这个视角出发,扰乱了身体、情动(affect)与语言的关系:分离主题指涉这样一个现象,即由强人工智能所开创的种种智能形式会彻底改变所有层级之中的编码空间。

Laboria Cuboniks

《XENOFEMINISM》

总之,正如经验并不足以作为理解思辨性当下之基础,人类语言(可能只是其中一些)的构造亦只是这个综合性复合体的一部分,因而无法作为一种涵盖其广阔的物质和语义条件的普适机制。

AA: 我们所需要的,当然不止于一种语言理论,但无论怎样我们都需要一种所谓的“诗性理解”(Poetic understanding)——对于我来说,它是通过语言而非美学理论来被认识的。

Armen Avanessian 和 Robin Mackay主编

《#加速:加速主义读者》

(#Accelerate: The Accelerationist Reader)

2014年

SM:我们的分歧之处在于,首先,即便将诗学用来命名一般意义上的“生产”(production),在我看来,它也仍然太过维系于或多或少具有日常性的语言及其秩序的结构和功能可见性(affordances)。这当然是大规模组织所必需的,一个系统的、社会的、技术的、经济学的结构化与中介化的基本条件。因此,虽然你向我们(作为语言性的人类行动者)描述的诗学是一种对思辨性复合时间的重组,它不同于别种类型的模式——比如当代性的压抑机制以及你所谓的直陈式,但此种再结构化也同样有必要运作于非语言性的条件之下。我们理应敞开复合时间的那些更多以有别于人类语言的方式被结构化的基层结构。这也是Bratton在本期内容中通过“思辨设计”这一理念以具体的方式、结合特殊的形势和时间线所倡导的,这一点同样体现于他对“堆栈(The Stack)”的界定,它根据在整个星球的尺度上相互连接的计算化的物质与基层结构之条件,对主权进行了重新排序。不过,更普遍说来,我们确实需要一种语法,它能够充分描述日益拓展的复合时间之中,(所谓)基层结构的最广泛构型。