来源:典藏Artcoco 文:李素超

正在新加坡侨福当代美术馆(The Parkview Museum)举办的展览“艺术家的声音”(The Artist’s Voice)是该馆系列主题展的首个展览,旨在通过当代艺术的叙事语言,探索我们当下时代的复杂性。展览邀请了匈牙利艺术评论家、策展人罗兰·艾格(Lorand Hegyi)担任策展,参展艺术家共34名,其中包括Bill Viola、Gilbert & George、Marina Abramovi、刘小东、王鲁炎、邱黯雄,等等。

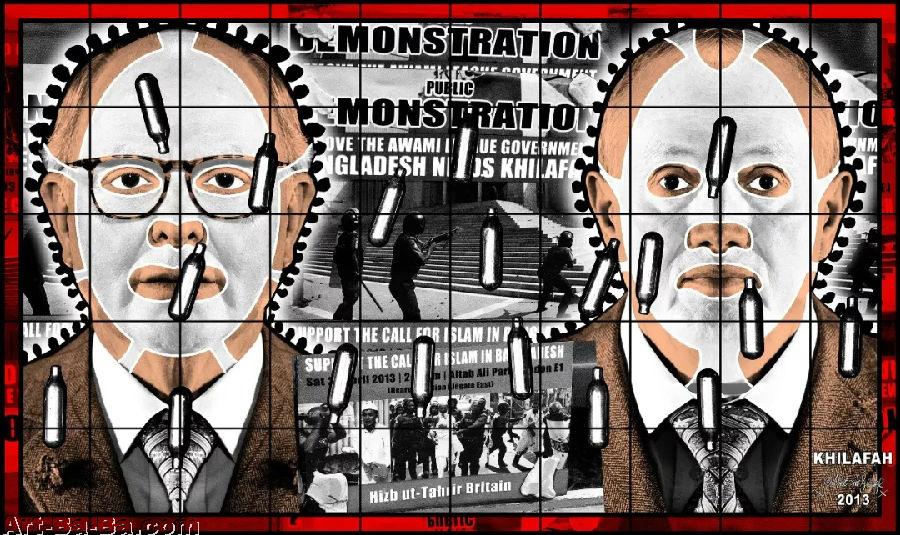

Gilbert & George,《Khilafah》,2013(Courtesyof White Cube Gallery, London)

罗兰·艾格曾任教于匈牙利布达佩斯的罗兰大学(Eötvös Loránd Tudományegyetem)及奥地利的格拉茨大学(Karl-Franzens-Universität Graz),后担任维也纳路德维希基金会现代艺术博物馆馆长,在任期间发展了该馆丰富且复杂的东欧与中欧当代艺术馆藏,现任法国圣艾蒂安(Saint-Étienne)现代艺术博物馆馆长。在展览“艺术家的声音”在新加坡举办之际,我以邮件的方式深入地问了罗兰三个问题。

展览,作为叙事的实体

李:关于该展览的构想最初是怎么生成的?它与你目前的研究方向有什么样的关联?

罗兰·艾格(以下简称“罗兰”):从80年代初开始,我就在深入探究当代艺术中叙事模式的转变,考虑到在极其复杂的人类学、社会文化、民族文化现实下艺术作品的语境化,我认为这是文化领域最核心的问题。比起60年代和70年代早期的美学观点,微型社区的实体性、个人的自身状况与文化星群、个人的微观叙事及其诗意的内涵在当代叙事结构中正占据着愈来愈大的空间,这其中包括了伦理上的考量以及美学与方法论的生成。从一开始的艺术家组合Gilbert & George的视觉-诗意的视野出发,我们可以看到作为宇宙暗喻的个人叙事扮演的核心角色,这其中没有被意识形态所迫的预设,没有任何审美或道德偏见,没有阶层选择,没有任何有意而为的戏剧性态势,这意味着一个基于对人类生活中无限微观元素的观察所建立起的完全水平的结构,从都市环境到言语和视觉交流的碎片,从商标和信号到标语和文本。激进的人道主义者Gilbert & George说出了有关人类现实的真实境况和人类学真相,而这也适用于传统的道德或意识形态体系,这启发了我做这档展览,它是对伟大的艺术家们的致敬,他们的声音应该被我们听见,因为这些声音回应了深层的、有时是隐匿的、必要并且存在的经验。

当然,许多不同的文本学习帮助我构建了我的概念(不是哲学层面的,而是更清晰和具体的策展层面的),这些文本既有出自艺术家、也有出自哲学家的,比如Hannah Arendt, Jean-Francois Lyotard, Emmanuel Levinas, Arthur C.Danto, Andrew Benjamin, Hal Foster等人。当黄建华(George Wong,侨福当代美术馆创办人)邀请我来做展览,关于当代叙事的主题系列展览就成了这个艺术项目的核心。我对该议题的兴趣及对于叙事问题的关注与黄建华的文化愿景不谋而合,因此我们在这一基础上共同计划了这个三年项目。

至于我目前的研究方向,当代艺术中叙事模式的转变一直是我研究的中心课题。当然,我将这个复杂的主题与当代历史和美学连接起来,而不将艺术实践看作为某些预设的偏见而做的纯粹说明性材料。我的研究是在艺术和文化中发生的巨大且深层的变化的结果,在过去30年间,它转变了我们与艺术中叙事实体的关系、与微观语境意义的关系、与人类学现实的关系。

艺术家的声音”展览现场(图片提供:新加坡侨福当代美术馆)

李:能否请你谈下你在作品选择上的想法?参展的这34个艺术家/作品有什么样的共通性?是否有考虑将更多的艺术家/作品放进这个展览中?

罗兰:对我来说,作品的选择和阐述、展览基本概念的确定和成型绝对是共同进行的。这个展览是对有关于心理状态、人类现实、独个现象的隐喻意义的视觉-塑性(visual-plastic)与感官性表现,它们反映在千差万别的作品中,由各式的语言和诗意的方式传达出来。也就是说,我并没有去找寻任何共通性,因为我看到不同的作品所传递出的相对共享的信息。我不想创造某种刻意的同质性或让展览整体上表现某种牵强的共性。正如我前面提到的,我整个展览的概念是与艺术家长时间交流沟通的结果,是基于对作品及其隐藏的语义结构的长期观察。

我将展览的视觉-塑性表现和每件作品所传达的诗意的、假想的、隐喻的灵光(aura)视作一种情绪化的、清晰明了的经验,一种具有独特美学的现象,我无法把那些启发了我,并显现了某些精神状态和情感的作品与我的理念相区隔。整个展览的情绪光环是审美体验中的关键要素,可以说,如果没有强烈的、甚至戏剧性的或令人震撼的情感强度,将不会有能够触动观众的主题展。正如英国哲学家Edmund Burke在他的一篇论崇高(Sublime)的论文中提及的,“富有表现力的隐晦”(expressive obscurity)和“引人入胜的不确定性”(intriguing uncertainty)所带来的剧烈影响创造了一种极其高强度的、有时甚至是震撼人心的情绪感,这种情绪感打破了习俗、惯例与传统,得以传递某些关乎人类现实的最为根本的信息。

“艺术家的声音”展览现场(图片提供:新加坡侨福当代美术馆)

展览“艺术家的声音”或许可以更具规模,但我认为不存在什么必要的艺术家清单或必要的参展人数,我为该展览选择的所有作品都是在我看来有力量的、有情感张力的,展现了去倾听伟大的、真实的艺术家、诗人、作者、作曲家们的声音的重要性,他们传递的信息打开了一个更充盈、更具责任感、注入更多情感的生活的全新视野。

“政治”与“艺术”

李:你是否认为自冷战结束后,当今政治再次进入艺术的范畴?如今,我们更倾向于从美学的而非政治的角度看艺术,但我认为随着当下国家民族主义和身份危机的重现,当代艺术里政治再次成为一个景象,我想该展览中你也很大程度上关注了这类问题。当回想到80年代汹涌的匈牙利新前卫运动(Neo-Avant-Garde)或中国85新潮时,我很兴奋地看到那时的艺术家是多么积极地参与、关注政治,而今,在艺术更多地被全球资本市场或所谓的“国际性”所裹挟时,当代的艺术实践如何带领我们认识现在的问题所在?艺术中当代性的价值又体现在哪里?

“艺术家的声音”展览现场(图片提供:新加坡侨福当代美术馆)

罗兰:这个问题实际上包含了至少三个问题,它们确实都相当复杂并具有多个面向。我主要说下艺术中的政治问题吧。首先,我不认为所谓的政治进入了艺术的范畴,至少不像60年代晚期及70年代时那样,那时几乎所有的艺术实践都被解释为政治的参与。我认为政治的含义正不断地发生着改变,它在每个时期、每个地域和每个社会文化环境下见证着由历史决定的语境和具体化过程(concretization)。虽然对于Clement Greenberg来说,为了达到艺术的解放,就是要根除任何对意识形态的服务以及对政治、宗教、历史题材的再现,要让艺术实践基于“纯粹的”美学特性,这就是他视为自由的最高阶表现,然而产生于大西洋两岸的不同流派如新写实主义、叙事派具象(Figuration Narrative)、资本现实主义(Kapitalistischer Realismus),或者非艺术(No-Art)、新达达、反艺术(Anti-Art)、激浪派(Fluxus)等,都将他们的艺术作品看作从抽象表现主义的那戏剧性的、可悲的、说教式的存在主义中挣脱而出的自我解放,将他们的颠覆态度视为一种政治,即使其中暗藏的特质指向了新的消费社会、都市现代性和资本主义的大众文化;这些使得他们的颠覆实际上更不具政治性而是更多地被艺术市场所接受。

经过了长期的不稳定、暴力、全球恐怖主义和大规模移民,作为对近十年来经济、政治、道德、意识形态深层危机的回应,当代艺术实现了对政治以及美学的重新诠释,但比起60年代,如今的现状更异质性,艺术方法更多样,语言和谋略更开放多元。据我的认识,现今对所谓的“政治艺术”有一种“倦怠感”(fatigue),或许是因为可信度的缺失吧。表现所谓的政治问题太简单也太宏大,许多时候作品纯粹的文本性质取代了更深层、更复杂的隐喻信息。对政治问题的宣扬不知怎么变得过于简单,而对我来说,艺术语言的本质是愿景的隐喻式维度:这种语言不是评论,不是文献,而是召唤(evocation)!

采访、文|李素超