来源:Hi艺术 张朝贝

有人说看到鸟巢,就会想到理查德·迪肯(Richard Deacon)的雕塑,他的作品影响了许多建筑师。3月17日,这位“新英国雕塑”的代表人物、1987年“透纳奖”得主、雕塑界鼎鼎有名的艺术家在中国举办了他的首次个展。1949年生于英国威尔士的迪肯,与其同辈艺术家托尼·克拉格、安东尼·葛姆雷、安尼施·卡普尔,面对极简主义与观念艺术的浪潮,纷纷回归对传统材料与方法的革新性使用。开幕次日,一场以“雕塑作为当代艺术媒介:挑战与可能”为主题的对谈在UCCA大客厅展开,在凯伦·史密斯的组织下,理查德·迪肯、隋建国、梁硕展开了一次关于雕塑的深入讨论。

“雕塑作为当代艺术媒介:挑战与可能”UCCA大客厅对话现场

策展人、OCAT西安馆执行馆长 凯伦·史密斯

凯伦·史密斯:大家下午好,我是凯伦·史密斯。非常荣幸来组织这次讨论,坐在我旁边的是理查德·迪肯(Richard Deacon),他是我们英国非常优秀的雕塑家,也影响到很多其他的雕塑家,他在1987年获得特纳奖(Turner Prize),当时正是这个奖项刚刚起步的阶段。不知道是不是受此影响,后面有很多年获奖的艺术家都是雕塑家。

理查德·迪肯曾经代表威尔士参加2017年威尼斯双年展,也参加过卡塞尔文献展等许多大型展览,并且和他的同代艺术家提出了“新英国雕塑”的概念。我们了解他对材料本身的好奇感,不断探索新的方式,和不同的专家合作,创作了一些关于空间、立体、材料概念的作品。而像是托尼·克拉格(Tony Cragg)、理查德·朗(Richard Long),他们都是彼此认识,并且互相交流。

今天我们有机会和他来讨论雕塑,以及与和他有20多年交往的朋友隋建国以及隋建国的学生、雕塑家梁硕进行交流。中国没有“新雕塑”,但是20世纪80年代的时候,隋建国和展望等艺术家不断突破和挑战自己,让作品产生新的可能。1995年我去隋建国的工作室,看到有那么多不同的材料。其实中国那个时候能拿到的铜材料不多,也没有钱去弄到,但是可以用不同材料做到很多效果。所以中国艺术家走的路又是不一样的,不像理查德·迪肯那样容易找到所感兴趣的媒介。

“理查德·迪肯:新雕塑”北京公社展览现场

“后工业时代”的雕塑家

艺术家 隋建国

隋建国:通过理查德·迪肯的作品,我们可以看到他在英国生活的背景。英国是世界上第一个资本主义国家,工业生产的历史是最长的,我觉得他的作品是一种“后工业时代”的概念。迪肯从大学艺术学院毕业时,正好是美国艺术风靡全世界的时候,一个是极简主义,一个是观念主义。因为语言问题,我没和他交流过这些问题,我猜想他那时候根本没办法做雕塑,大家都玩观念了,极简主义把所有都推倒了,不管是平面的还是立体的。但是迪肯居然还是动手做物体,用自己的手去做,他提到后来开始和车间、工厂合作,之前肯定都是用手做,“后工业”的概念就出来了。

跟英国不一样的是,中国的艺术学院雕塑学的大概有两种,要么是用材料模仿一个形象;要么像我们那个时代的“山寨”材料,没有钱用铸铜、大理石,就在泥做的人像上涂金粉、水粉,让人感觉是大理石做出来的。所以我们其实是从“后工业”之前的时代起步的,这是18世纪从法国传过来的东西。

隋建国早期作品《地罡》

当我做自己的作品时,我的出发点是中国的禅宗,为什么要做假的?为什么要模仿一种形象、一种材料,而不直接做呢?我感兴趣的是石头这些和自然更有联系的材料,在中国文化里,《红楼梦》《三国演义》《水浒传》都是从一块石头讲故事。那时候没有钱,时间倒是有大把,就慢慢做。这就和用手做挂钩了,但我那时候还不认识迪肯。

梁硕比我小两旬,隔了好几代学生,他们开始直接做东西,而不用担心那些问题。虽然也学泥塑,但学院的东西学学也没坏处。

隋建国《手迹3》165×100×72 cm 铸铜 2014-2017

隋建国《肉身成道(影片静帧截屏)》8分钟 视频 2013

雕塑不止是造型,

和材料、空间都有关

凯伦·史密斯:到梁硕毕业的时候,对雕塑的理解是不是还是围绕人体?

艺术家 梁硕

梁硕:谈到“人体”像是上辈子的事儿,具体要说我现在对雕塑的理解,主要还是毕业之后形成的。因为大学时的材料课,一年只有一个月,其他全是泥塑课,还谈不上对于雕塑有什么理解,谈得上的是对于造型的理解吧。但是雕塑不止是造型,像是迪肯做的这些作品,我觉得都是传统的关于雕塑的主要元素。

我对雕塑真正理解,是毕业之后接触了更多当代艺术、现代艺术之后,迪肯算是我相对比较早了解到的,当然可能也不算早,2005年-2006年我在荷兰驻地时看到他的作品,之前一直不知道。(隋建国补充:1999年,迪肯第一个讲座在中央美术学院二厂,可能你那时候还不感兴趣!)

2016年,梁硕在北京公社个展“无隐禅院”的作品

我觉得受到迪肯及其同辈艺术家的影响非常大,他们基本上奠定了我对物体、雕塑理解的基础。这可能和我原来受到的教育特别有关系,学院带给我看作品的标准主要有两种,要么是能不能看出它是什么形象,要么就是能不能感觉到作者的某种情绪,脱离开这两种标准,好像就不知道一个作品该怎么看了。

但是看到迪肯的雕塑,尤其是他的早期作品——我曾经很费劲地看过一些英文——给我的印象很深,他做一个东西就是这个东西本身,不模仿任何自然物。他用特定材料去做,作品也是跟材料本身是有关系的,不一定要有草体、想好造型之后再去找材料实现它,而是在做的过程中,看这个东西怎么样、能怎么做,这种想法开启了我对雕塑的基础认识。他不是基于现有的概念,用物质材料为此服务;也不像古典雕塑,去做一个事先已经形成的满意的造型,他没有一个明显的先后之分,都是在做的过程里慢慢形成的。之前看东西,对于抽象作品完全不知道怎么看。但是其实并是不能用一个“抽象”就能概括了的,当你做一个物体的时候,这个过程其实是不分什么概念的,所有概念、词汇都是不分的。

2017年,梁硕在瓷屋展览“来虩虩”的作品

另外,关于“是什么”和“不是什么”的认识。可能我们更愿意去了解“它是什么”,而不愿意去了解“它不是什么”,但是迪肯的作品,让我觉得“它不是什么”更有意思。有时候他会故意玩一个游戏,一个线条这么走着走着突然那样转一下,很贱的感觉。可能这是出于艺术家对于形式孜孜不倦的爱好,躲避既定的概念。但是这又成了艺术家很本能的思维习惯,我现在对这种游戏也是质疑的。

理查德·迪肯《新字母ABC》264×206×47cm 不锈钢,颜料 2018

理查德·迪肯《新字母DEF》200×286×47cm 不锈钢,颜料 2018

理查德·迪肯《花哨定制》108×203×70cm 不锈钢 2018

凯伦·史密斯:刚刚梁硕提到“名称”,关于什么是什么。可能中国当代艺术发展太快了,急着和国际接轨,一个东西一旦出来就马上用一个名称把它定住,它就很难成为别的东西。艺术家刚刚开始探索的时候,就会被一个模式定住。我觉得隋建国最开始的钢铁的网,有些抽象的意识,当然欧洲的抽象和中国的抽象又不完全一样。在中国,可能没有形体就是抽象,但是西方的抽象会划分出不同的类型。你开始的时候是如何选择你所用的形式的?

隋建国:我觉得有一句话就能把抽象这事儿盖过去:雕塑没有抽象。你做一个东西就是这个东西,做个板凳就是板凳,做双鞋就是鞋,不是板凳也不是鞋就是他本身。西方的抽象思想有一个世纪,要重新翻出来的话得把人累死。但是迪肯的雕塑也没说是抽象作品。刚梁硕说得有点绕,他知道要制作东西这个概念,但他不满足只是做个对象放在这儿看,而是可以钻进去,它能覆盖你,让你去体验它。

有一次我跟迪肯聊天,他问我能不能帮他定义一下。我说他的作品很写实,但是又不是具象。迪肯说,总不能叫“抽象写实主义”吧。其实这个概念很合适,就把抽象这个概念盖过去了。

理查德·迪肯《新字母GHI》239×205×47cm 不锈钢,颜料 2018

理查德·迪肯在瑞士温特图尔艺术博物馆的展览“在另一面(On the Other Side)”现场,2015

在过程中建构、传达意义

凯伦·史密斯:我看到迪肯的采访,你小时候曾在斯里兰卡的山上看到悬崖上的雕塑,当时你只有五六岁。这次来到中国做这批作品,以及和亚洲的这种交流,会不会影响到你的创作思路?

艺术家 理查德·迪肯

理查德·迪肯:刚刚的交谈提出了很多问题,现在背后这幅作品《Under the weather》,这个作品的题目和作品本身是非常契合的,它并不是用字面描述作品,而是莫名其妙地让你感受到名字和实物的联系。我在做雕塑的过程中,常常会考虑“意义”的问题,怎么建构、传达,以及它到底是什么。

另外谈谈抽象,我不觉得存在“抽取”的过程,隋(建国)先生提到的“抽象写实主义”完全没有问题,我觉得抽象和写实并不是矛盾的。比如在石头上发现的随机纹路,因为这个纹路,所以它他变成了非常具体的“这块石头”,变成了它本身。我一直觉得亚洲对于抽象的理解更加成熟和复杂,因为书法仍然存活于在人们的生活中。我也不知道自己对于书法的理解对不对,它的一笔一划都和意义有着直接联系,这在欧洲是没有的。

回到Karen的问题,我对亚洲的实际体验。我很小的时候去斯里兰卡,看到寺庙里的佛像,这个体验对我非常有意义。那些佛像被刻在悬崖上,和后面的材料、环境融为一体。而且佛像也暗示着有些东西是被拿掉了的,你看到这个东西,就会想到被拿掉的另一个不存在的东西,这种体验是非常雕塑式的。

理查德·迪肯讲起身后的作品《Under the weather》

理查德·迪肯《Under The Weather (1)》 318×103×95cm Steamed wood 2016

理查德·迪肯《联系》405×280×280cm 粉末喷涂不锈钢 2014

理查德·迪肯《折叠》390×398×206cm 涂釉陶瓷、镀锌钢、软钢、不锈钢 2014

隋建国:因为迪肯的父亲在斯里兰卡当将军,所以他小时候有过这种体验。但是斯里兰卡和中国的洞窟不一样,在斯里兰卡和印度,他们会挖出来一个山洞、寺庙,然后在山洞的墙上雕刻佛像。这确实会让你想到雕塑最本源的东西,就像迪肯所想到的,这里头挖掉了多少。对于雕塑家来说,因为你看到了多少东西,也能感觉到它对应的负空间。

理查德·迪肯:在斯里兰卡的那段经验,我当时只有五岁,个子也只有现在的一半,所以对我来说任何东西都是现在的两倍大。那时候接触到完全不一样的东西,我也意识到这种作用力,但还不知道它产生的机制。除了震撼,同时也被吓到了。根据经典哲学,我们对崇高的体验都有恐惧的成分在。

理查德·迪肯《字母》324×329×5cm 粉末喷漆不锈钢 2009

理查德·迪肯《威尼斯黄黑/蓝灰》72×48.5×19.5cm 涂釉陶瓷、铁挂钩 2007

理查德·迪肯早期作品《Blind, Deaf and Dumb A》1985

理查德·迪肯早期作品《For Those Who Have Eyes》1983

公共艺术本身有趣,

但好的委托方也很重要

凯伦·史密斯:我最后有一个问题,今天讲座的题目是“雕塑作为当代艺术媒介:挑战与可能”,在中国环境里,中国当代艺术家面临的是什么?包括在公共空间的雕塑,中国可能才刚刚起步,迪肯也曾在中国有过项目。这样的环境对雕塑家来说是不是一件好事呢?

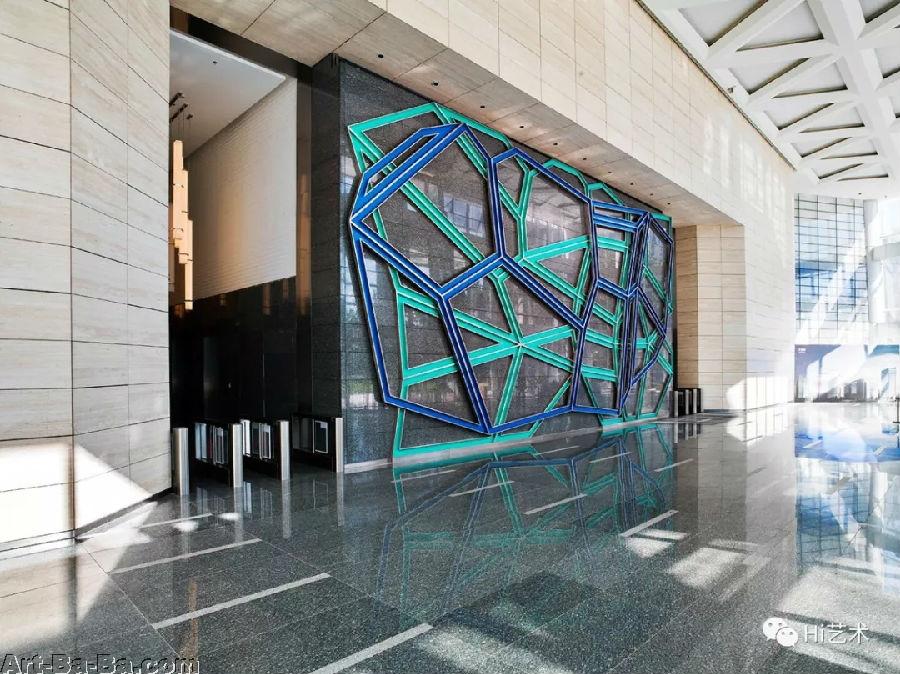

隋建国:的确,迪肯为融科大厦做过外面墙的项目。迪肯的作品让我产生过很多次惊讶。第一次是在中央美术学院二厂,他看到涂料脱离墙面,拍摄下来,我当时觉得他可能有了想法。到2012年的时候,看到他做的木头卷儿作品,像刨花一样,可能就出自这里。

后来在融科大厦,他们要做一面墙,我不会做浮雕,就说有个人可以做的很好。我当时就把图纸给迪肯,15×8米的墙,迪肯看过之后说做个9×5米的就可以。融科那边觉得价格也合适,就定下来了。迪肯来的时候,第一反应是要把墙做满,但这样一来价格就变了,我很吃惊。他还要把彩色作品做成两层,我觉得可能是我英语问题,他以为是我让他做的两层。但是这次在中国展出的新作,我看到他的作品有三层。所以说中国给了他挑战,他都给了回应。

理查德·迪肯《无序》190×700×570cm 木头(蒸汽压弯的栎木)、不锈钢 2003

理查德·迪肯《What Could Make Me Feel This Way A》(© 摄影:Arne Quinze)

2015年10月,理查德·迪肯的作品《Rain and Shine》落户融科资讯中心

理查德·迪肯:隋(建国)先生讲得很好,提到这段经历,对我来说融科是一个很好的客户,委托人对于我的作品以及他们建筑表面适合什么样的作品,有一个比较成熟的理解。他们之前有一个的方案,但太甜腻、装饰化,所以被否决了。(隋建国补充:我补充一句,那是新加坡人做的一个方案,在墙上流水;迪肯做的墙面是和建筑的内部呼应的。)

我觉得有两点要说,一是公共艺术本身是有意思的,比如如何与空间形成互动;更让我觉得有意思的是,参与的每一个人,比如一个好的委托方,这些关系也是十分重要的。融科是我在中国的第二件作品,第一次是在1999年天安门附近的一个公司。当时这个委托方有个评选委员会,他们有非常明确的标准,一是要和建筑符合,又要非中国艺术家做的。他们从无数西方艺术家之中选择了我,我觉得十分荣幸。

理查德·迪肯《小时光》73×55×80cm粉末喷涂软钢 2015

理查德·迪肯《空隙#3》20×106×76cm涂釉陶瓷 2004

后来我来到北京,确认合作的各项内容。在此之前,1998年中国大使馆被“北约”炸毁,我作为“北约”国家的艺术家,以为来中国做作品会遇到阻碍。但是委托方没有任何负面的反馈,并对艺术家表示完全的尊敬。我知道他们背后肯定承受了很大的政治压力,作为艺术家觉得非常鼓舞。最后做作品的时候,本来打算运输过来,但是成本太高,我就作出妥协在中国做,也是因为这个经历了解到中国艺术家当时的创作状况。回到凯伦的问题,我觉得公共领域,就是通过出人和人之间的关系让好的作品呈现出来。