来源:广东时代美术馆 文:杨北辰

杨北辰:“世界重新令人着魔”¹

矛盾的是,电影的每一次新发展都令其越来越接近它的起源。总之,电影还没被发明出来!2

——安德烈•巴赞

1 “世界重新令人着魔”这个说法其实是对于马克斯·韦伯的“世界令人失去魔力”(Die Entzauberung der Welt)的改造。

2安德烈·巴赞,《电影是什么?》 (André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma?), p. 124.

时代美术馆展览“奥马尔•法斯特:看不见的手”(点击此处了解详情)将开启时代美术馆新发起的一系列个展及委托项目。国内外处于职业中期的艺术家将受邀研究并介入时代美术馆独特而充满挑战的空间和语境,拓展展览制作及呈现的时间限制和物理框架。项目的宗旨在于巩固艺术生产的多样性和主体性,以不一样的方式推进全球范围内对当代艺术在中国的认知和理解。围绕展览,我们推出了系列相关的知识生产文章,包括:

本文“世界重新令人着魔”有关VR(Virtual Reality 虚拟现实)对影像与艺术实践发展的影响,作者为杨北辰,《艺术论坛》中文网(Artforum)资深编辑,北京电影学院博士。

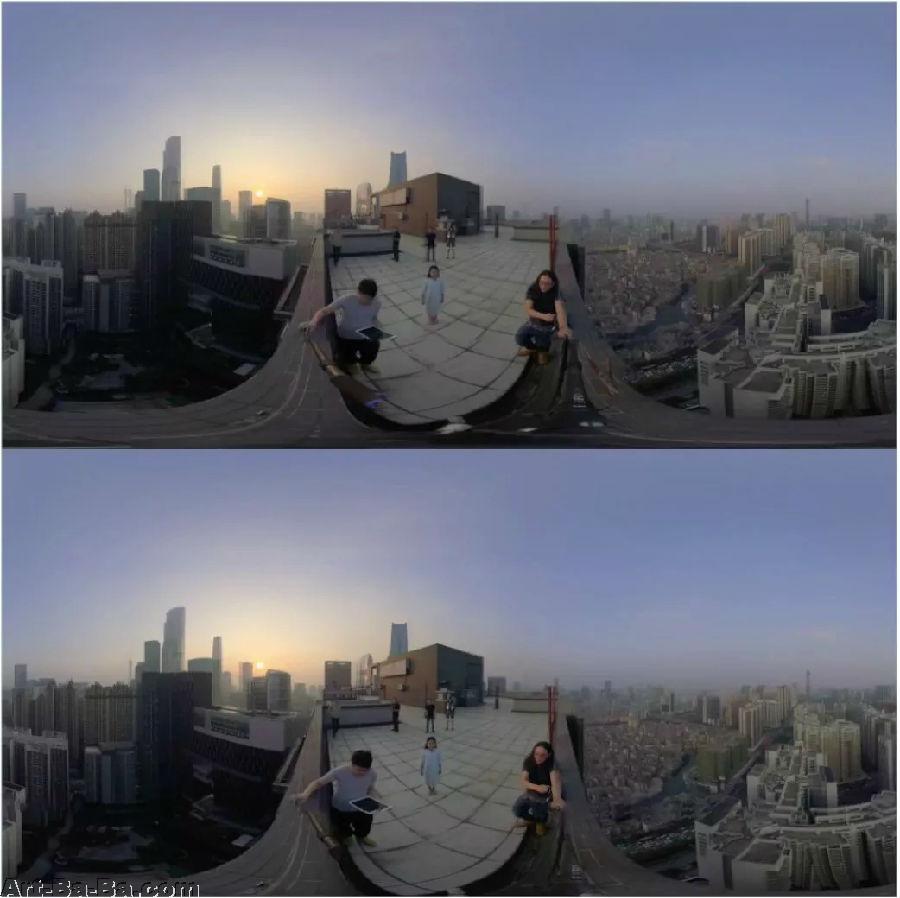

配图为4月14日在时代美术馆举行的VR体验工作坊现场

我们越来越期待从技术的进步中获取艺术发展的动力,但事实的情况可能正相反:二十世纪以来的现代性经验业已表明,艺术往往以某种被“淘汰”的、过时的技术物,或以与主流技术背道而驰的“不合时宜”之物的姿态现身——进而时常被认为是对技术化世界的批判向度,是令我们从异化状态回返至自然与真理领域的“解毒剂”。就电影而言,在其诞生之后不久便迅速成为了普罗大众的娱乐手段,然而在经历了第一次世界大战的强烈创伤之后,她亦进入到第一次前卫艺术运动的序列中,或者说迎来了第一次“后媒介”(post-medium)性反思。电影在战争的后遗症中开始意识到自身的幻觉机制与歇斯底里以及死亡的连接,从克拉考尔(Siegfried Kracauer)的论述出发,电影中的噩梦、幽灵与鬼魂不再仅仅意味着一种新的视觉杂耍与快感经济,其与银幕之外人类更深层次的恐惧与欲望相关,抑或作为外部世界的某种“复像”与“叠影”,也因此获得了一种全新的历史与美学使命。

电影化“虚拟现实”(Virtual reality,以下缩写为VR)的场景便出现在这个时期,即便只停留在文字的描述中。在萨尔罗默•弗莱德朗德(Salomo Friedlaender)1920 年的科幻故事《幻境机器》(Fata Morgana Machine)中,主人公普绍尔博士(Professor Pschorr)与“作战部长”的对话虚构了这样的情景:

到目前为止,电影及其他形式的摄影还一直都只用单眼的方式在进行。普绍尔到处使用立体双镜头,最终的确获得了与投影屏表面分离的三维构造⋯⋯“首先,亲爱的部长以及尊敬的将军们请允许我告诉你们一件事:这整个场景,包括我们的身体在内,看起来都只不过是单一的、纯粹的光学幻境。要证明其纯粹是光学产物,我将通过在上面叠加其他事物的投影而使其消失。”他将多束泛光灯光线按照不同方式组合在一起,并按下开关,开始播放电影胶片。顷刻间,地形发生了翻天覆地的变化:森林变成了屋舍,村庄变成了沙漠,湖泊和深谷变成了迷人的草原;突然,一队队酣战的官兵涌现在人们面前⋯⋯即使是军队本身也经常只是光学幻境⋯⋯轰炸机扔下炸弹,但它们所造成的伤害不过是观众眼中的幻象。3

3转引自弗里德里希·基特勒,《留声机电影打字机》(Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter), p. 134.

配图来源网络,电影中人物从现实进入虚拟世界

在这个故事中,虚拟之物(virtual objects)借由光学效应充斥在观察主体的周遭,人们变得无法区分现实与幻觉,战争的可怖被束缚在虚像(simulacre)之内——在此意义上,这是作者为疗愈战争创痛开出的和平方案,以光影取代死亡的各种真实场景。然而“作战部长”最终拒绝令这项技术介入国防领域,这导致普绍尔博士的VR 只能流向电影工业,后者因此具备了超越所有其他媒介的力量,并最终发展出了“触感”,进而实体世界与之无法区隔,甚至开始附着于这种运动影像的物质性绵延。在这个狂想式的小品中,我们察觉到作者提及的“立体双镜头”明显与立体透镜(stereoscope)有着亲缘关系,在克拉里(Jonathan Crary)的论述中,19 世纪曾风靡一时的立体透镜即是一种去中心化的观察技术,它在主体与其所见之间缔造起反- 透视的视觉关系,而这种视觉关系依然是当下VR 的基本原理:双眼不再统合于某种预先制定的“观点”或同质化的区域(单眼透视法),而是在一个“由分立元素拼凑起来的场域”4中寻求“错觉”带来的立体感,目光需要在差异化的空间层次中“主动”的游移与探索——眼睛与光学仪器间的复杂互动建构出一种崭新的触知性(tangibility)与沉浸性(immersivity),这使得主体与仪器之间变得难以分离与彼此生成,并共同组装为一套新的视觉装置(dispositif/ apparatus)。当然,相比眼球跟踪系统与计算机数字图像应用之后的VR,其幻效(phantasmagoric)依旧严重不足,但却足以支撑当时的人们对于抛却现实、进入幻象世界的古老执迷与瞻妄。

4乔纳森·克拉里,《观察者的技术》,第189页。

“看不见的手”是由以24个镜头组成的Jaunt摄影机拍摄

电影在其发展历程中一直试图令观者忘却其处于电影之中,为此不断占领、夺取着更大范围的视域(vision),自1950 年代宽荧幕的发明,直到如今的3D IMAX,其逐渐缩小着目光与银幕边缘间的空隙,剥夺着注意力的空白地带,但仍然无法彻底消除人们将目光短暂从银幕上转移开,以此摆脱“催眠”效应的可能(巴特在《离开电影院》中对此有着非常精彩的描述5)。与此同时,作为“艺术”的电影亦持续发明出新的方案,抵制仅仅作为幻觉媒介的定义,一次次将自我置于“后媒介”境地——这两种矛盾的倾向也许最终汇集在VR 中。在一次关于VR的对话6中,丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)认为VR 可能是“终极的后媒介媒介”(ultimate post-medium medium),以至于“所有的学科都会在虚拟现实中作为虚拟物再次出现,我们所认为的一切属于艺术的东西都会加倍”,而道格拉斯·柯普兰(Douglas Coupland)则强调“VR 比现实好太多了”,而这导致离开VR 回到现实后的“后VR 感伤”(post-VR sadness),以及现实感丧失(derealization)与自我感丧失(depersonalization)——“现实完蛋了”(Reality is toast)。一方面是无限沉浸带来的无从逃逸的具身化(embodiment),另一方面则是一切皆可重新来过的历史- 未来视野,VR 这种正处于勃兴阶段的技术正在相异的可能性的拉扯下逐渐拓展出自身的媒体现实。与此类似,在受到游戏业与色情业资本追捧的同时,一些电影人,如罗丝•丘弛(RoseTroche),已经开始转向另一种“极端”的诉求:以VR 电影的方式进行社会介入。

5罗兰·巴特,《离开电影院》(Roland Barthes, En sortant du cinema).

6丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum),道格拉斯·柯普兰(Douglas Coupland),“狂野的梦想——丹尼尔·伯恩鲍姆和道格拉斯·柯普兰有关艺术和虚拟现实的对谈”,《艺术论坛》,2017 年11 月,第56卷,第3 期,https://www.artforum.com/print/201709/douglas-coupland-talkswith-daniel-birnbaum-about-art-andvirtual-reality-71774

然而奥马尔•法斯特(Omer Fast)的首次VR 尝试似乎不拘于二者中的任何一极。《看不见的手》讲述了一个奇特的故事,一个跨越年代的道德寓言,其中既包含着对于中国传统意象的征用,亦映射着当下复杂的社会与经济现实。也许我们可以认为,从一个中国家庭的魔幻经历出发,艺术家试图实现的是一次对于这块其并不熟悉的土地的整体想象。进而我们看到在整部影片中连续切换的空间与场景:森林,城中村,写字楼,中式餐厅,中产阶级社区,以及悬浮视点下珠江新城令人眩晕的全景⋯⋯它们如同被置于“水晶宫”中进行展示的“室内宇宙”(indoor-universe),这些观者熟悉的地点因VR 的使用而变得异常陌生与难以测度,但同时亦凸显出它们在日常生活掩盖下令人错失的本质。

配图为“看不见的手”拍摄素材截屏

不过本片真正的实验性却不在于此,而是叙事性的引入——法斯特尝试在VR 情境中发展出某种专属于它的叙事方法。一般而言,常规电影的叙事必须在主体部分剥离(disembodiment)的状态下才能发生,其不能全然是沉浸或抽离的状态,而是感知在文本内外不断跨越“边界”的行动——这里的“边界”既指向空间亦指向时间,比如连续性剪辑中的景框,抑或淡出淡入的段落衔接,观者需要在这些边界所暗示的再现性框架内辨别自身所处的时空位置,在银幕作为代理者(screen-surrogate)的条件下组织意义与展开联想。然而作为“实时”(Real Time)与“去边框”(de-frame)的媒介,VR 无法提供以上的参照系统,观者直接处于故事之中,甚至可以与之发生互动,影响其走向——当镜头的视点不再意味着叙事者的目光,而是观者的肉身时,VR 几乎实现了巴赞关于“完整电影神话”(myth of total cinema)的冲动:一种无边界的电影,一种时空上空前完整、与现实完全等值的电影。但与此同时,“代理者”的消失意味着大量电影性技艺的失效,诸如特写、蒙太奇或段落镜头等伟大的发明被VR 强大的本体能力所吞没。

技艺的失效迫使VR 的观影经验回到了某种戏剧或“吸引力电影”8的质朴状态,在《看不见的手》中,影像的魔力不在于全景式的无遮视野,而是一种VR 独特的“幽灵学”:当一切皆为可见之时,在可见内部依然可酝酿着不可见的力量。在观看影片的整个过程中我都怀揣着一种极为强烈的感受,即早期电影对于鬼魂、分身(double)与悬浮(suspension)的热烈追求似乎又重新在这个阶段的VR 装置中复现:影片中那个贯穿于大部分场景的小女孩,近乎于默片时代的“弁士”,不同的是,这位鬼魅的叙述人本身亦构造出一重影像的维度,不仅仅作为“间离”式的参与者,而是提示着我们在去中心化的VR 场域中,自身注意力的限定与非自主性——她几乎是观者注意力化身的幽灵,当她直面镜头进行讲述时,我们也许正做着在VR 里惯常的“任性”举动,左顾右盼,偏要忽略眼前的情景;然而在森林与婚宴的场面中,她隐身于难以察觉的角落,距离正在上演的叙事动作的主体部分尚远,延续的画外音却迫使我们去搜索这不可见声音的来源。当然,这令沉浸式的体验大打折扣,与200 年前立体透镜的经验一样,我们开始主动的游移不定,有意识的去探询这个无边界的环境中内部存在的多重维度,重新体察时空的差异与变动——叙事便在此时重新降临于VR 的世界之中。

8“吸引力电影”是电影学者汤姆·甘宁创造的名词,他在对早期电影、电影观众和先锋派的研究中发现,主宰早期电影的不是“叙事”冲动,而是向观众展示视觉奇观、直抵观众注意力和好奇心的“吸引力电影”观念。

配图为“看不见的手”拍摄现场花絮

在婚宴的那场戏中,鬼魂的出场处与中心舞台构成了一个超越人的最大视域的角度,“我”目视着中心舞台时,其实难以察觉鬼魂的到来;而当画外音预告了他的现身,“我”将目光转向左侧时,他可能已经近在咫尺,并仍在靠近。他停在了距离 “我”大约一米的地方,“现场”的所有人和“我”一样,将脸转向他,静静的听着他的控诉——这是影片中奇妙的一刻,“我” 第一次感受到了自身于另一个世界的在场,抑或那些目视鬼魂的人与我毫无差别,皆是从其他世界而来,相聚在这虚拟的时刻。在《看不见的手》中,法斯特无意去营造一个赛博空间式的VR 宇宙,有的依然是情感的连接,批判性的反思,用想象力重构现实的梦想,以及讲好故事的古老欲望。在此,鬼魂正从不可见的地方款款而来,剧中人却毫不知情,他可以走到离我们很近的地方,说出属于他那个维度的秘密。