来源:界面 张之琪

纽约和巴黎每年都会举行素人艺术博览会,而中国的素人艺术家,依然面临着“身份的危机”——甚至可以说,他们是一群没有身份的人。

素人艺术博览会(Outsider Art Fair)

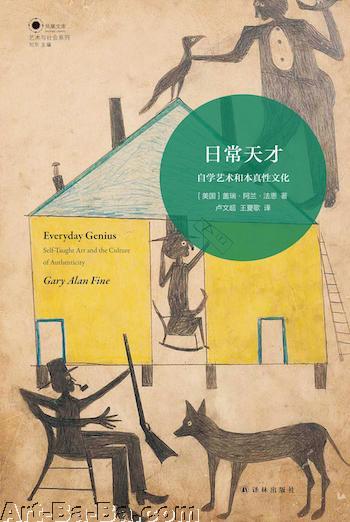

“我的母亲伯尼丝·法恩认为自己是一个艺术家。”社会学家盖瑞·阿兰·法恩在《日常天才:自学艺术与本真性文化》一书的前言中这样写道。在他看来,母亲只是一名家庭主妇,一个成功的精神病专家的妻子,绘画对于她来说,只是一项“业余爱好”。

他自恃懂得艺术应该怎样,认为母亲的作品并不够格,因为“这些油画缺乏透视、情感和美学理论”。带着年轻人的尖刻,他热烈地表达了看法,这一观点与艺术批评家不谋而合。直到去世,母亲也没能成为一个受到承认的艺术家,“只留下了一些油画和一个乏味的家”。

而在母亲去世后,法恩从她留下的油画中发现了惊人的天赋。这时他已经长大,成为了一名社会学家,除了追悔年少时的自负之外,他开始被一个更大的问题所困扰:在一个学历越来越重要的社会里,应该怎样看待母亲这样“自学成才”的艺术家和他们的创作?或者说,在艺术领域,本真性比得上科班训练吗?

同样的问题还困扰着艺术家黄静远。由于工作的原因,她接触到一些素人艺术家,比起专业艺术家,这些人更主要的身份是妻子和母亲。“如果没有特别的背景或条件,一个热爱艺术的人,能够有什么渠道去追求艺术呢?她们的艺术又将呈现出什么样的可能性?”这是黄静远想要提出的问题。

对她来说,这个问题既是社会学、人类学的,也是艺术史的。同时,它还关乎流动、感性,甚至是偏执的个体经验,这些经验不是学术语言可以表达的,需要同样流动而感性的影像语言,于是她拍摄了纪录片《渠道》。

艺术家黄静远

法恩的研究聚焦于世纪之交的美国。当时,一个针对素人艺术家的艺术市场正在慢慢成熟,收藏家和艺术品商人愿意以相当可观的价钱购买这些作品,甚至一些作品还成为了博物馆的收藏,素人艺术家在一定程度上得到了主流艺术界的承认。在法恩看来,这些作品构成了一种“身份艺术”,艺术家的“公共自我”——不论是真实的还是想象的——赋予了作品价值;换言之,正因为这些艺术家没有受过科班训练,甚至本身就是少数群体中的一员、有着非主流的传奇经历,他们的作品才具有了本真性的光晕(aura),因而受到市场的青睐。

黄静远的纪录片呈现的,却与法恩书中所描述的情况截然相反。片中的所谓“素人艺术”,还几乎没有被市场和学术界发现。中国的艺术生态发展到今天,大概形成了三个彼此独立的体系:美协是所谓的“体制内”,以写实油画为主,承袭了社会主义现实主义传统,会组织主题创作,定期举办展览;在当代艺术圈,双年展、博览会逐渐形成了自己的学术和市场体系,给予艺术家以崭露头角的机会;而在传统书画领域,当代的水墨画家同样有自己的朋友圈、销路和市场。对于这三个体系中的任何一个来说,自学艺术家都是局外人,他们非但没有“身份的加持”,反而面临着“身份的危机”——甚至可以说,他们是一群没有身份的人,不知道自己是谁,也没有同伴和共同体。

在影片《渠道》中,黄静远拍摄的几位素人艺术家都在经历这一“身份的危机”。她们中有的被妻子/母亲和艺术家的身份撕扯,在中产家庭的稳定生活和追求艺术道路的不确定性之间徘徊不定;有的则在家庭之外遭遇了更大的制度(美协)的宰制,试图在服从和反叛之间找到一条属于自己的艺术道路。无论对于主流的家庭模式和性别分工,还是对于主流艺术界的游戏规则而言,她们的选择都是另类的(alternative),它既伴随着探索处女地的新鲜感和开拓性,也充满了困难与挫败、迷茫和苦楚。

《日常天才:自学艺术和本真性文化》

【美】盖瑞·阿兰·法恩 著 卢文超、王夏歌 译

译林出版社 2018年3月

艺术的不稳定与家庭的小确幸:女性艺术家的两难

杨奕清是黄静远的第一个拍摄对象,38岁,一个孩子的母亲。她的丈夫翟宇是美术学院附中的一名教师。认识翟宇之后,杨奕清才开始接触绘画,丈夫是她的绘画启蒙老师。

翟宇很支持妻子画画,在他看来,妻子的作品中有一种“绘画本体性的东西”,作为一名基层美术教师,他清楚这种东西的可贵之处,也知道它是无法通过打磨技术获得的。但同时,他又认为素人艺术家想要在专业上获得认可是相当难的。相对于妻子的绘画热情,现实非常残酷,“二十岁的时候可以为理想而活,但到了40岁,生活已然这样了,不可能再回到20岁的状态”;另一方面,他又立刻将这种残酷消解在一种稳定、温馨的中产家庭生活的“小确幸”之中,认为妻子的“人生成就并不在于她艺术专业上的成就,而在于她有一个稳定的家庭,健康的后代,在探索艺术的过程中有满足感”。

杨奕清在画画

于是我们看到,在追求艺术的道路上,这些女性“素人艺术家”遇到的第一道屏障,并不是体制和市场,而是家庭。这种障碍可能并不直接来自家人的不理解或反对,而来自追求艺术道路可能带来的不稳定性与中产家庭对稳定性的强烈渴求之间的矛盾。家庭的“稳定性”对于女性来说究竟意味着什么?或者说,异性恋核心家庭这一强大的制度加诸于女性的,究竟更多是支持还是束缚?对于纪录片中的几位主人公来说,这个问题无疑是非常复杂的。作为艺术家的妻子、母亲,她们通过家庭接触到艺术,与艺术产生自发的关系,但似乎,这种关系又停留在了家庭的框架之中,没有能力超越家庭所要求的责任、期待和情感。

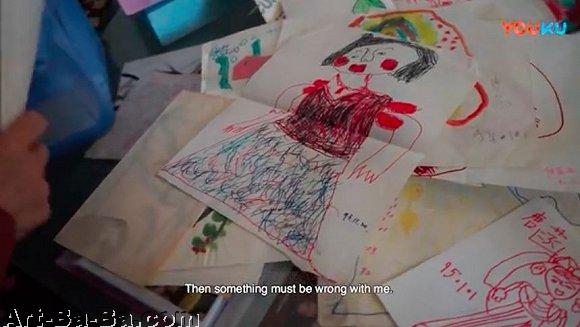

对于另一位“素人艺术家”晓梅来说,家庭的不稳定因素是女儿柳苑。柳苑是一位当代艺术家,从美术学院毕业后赴德留学。柳苑从小喜欢画画,晓梅像所有望子成龙的父母一样,一张不落地保留着女儿从小到大的作品,这些作品也给柳苑带来了不少荣誉。晓梅特意给黄静远看了一张柳苑外公的照片,照片上的外公胸前挂着一摞奖牌,这些奖牌都是柳苑参加绘画比赛得来的。

到德国留学之后,柳苑不再从事架上绘画,而是转向了更加实验性的艺术媒介,这时母亲的担心开始了,“我不懂孩子在学什么,她给我解释了,我还是不懂,所以很担心,不知道她要靠什么养活自己”。女儿成为一名当代艺术家,是晓梅从来没有设想过的,在她心里,女儿最好的出路是回国做大学老师,业余时间搞搞创作,教书保证了一种稳定而体面的生活,而创作只是这种生活之上锦上添花的点缀。

晓梅的女儿柳苑儿时的作品

对于影片的另一位主角吴跃来说,家庭的稳定性在十年前艺术家丈夫去世时就被打破了。吴跃的身份在几个被摄对象中有些特殊,她不是艺术家,而是一名艺术史研究者,也是美术学院的老师。但比起艺术史家,她在片中更多提及的一重身份是艺术家太太。

吴跃25年前进入美院做老师,当时的学生对于艺术史完全没有概念,在课堂上,吴跃和她的同事们首先需要解释的,就是艺术史究竟是干什么的。“他们(吴跃的同事们)说,(学艺术史)可以做艺术史家,可以做艺术批评家,我想活跃一下气氛,就说,还可以做艺术家太太。”这听起来太像是一句玩笑话,甚至像是对“艺术家太太”这一刻板形象的嘲弄——她们是所谓的“缪斯”,是惊世骇俗的爱情故事的主角,但同时也注定要面对某种悲剧的结局——但事实上,随着对话的继续,我们会发现,吴跃似乎并不反感,也没有想要嘲弄这一刻板形象。这种由婚姻绑定的共同体,给了她安全感和生活、事业的重心,“在过去几十年里,他成就了我”,这是吴跃对她与丈夫关系的定义。

在黄静远看来,吴跃对丈夫的念念不忘,以及丈夫去世后她生活的停滞,隐喻了艺术史这一学科的停滞。“艺术家已经不在了——而这个艺术家是体制内、美院内的艺术家——艺术史不再能继续与其产生对话,但艺术史仍然对其念念不忘。正是由于这种停滞,才导致片中的那些素人艺术家必须通过斗争来找寻他们的出路。”

知识与权力:素人艺术家的身份政治

法恩在《日常天才》的第一章“创造边界”中,提出了“素人艺术家”这一社群的命名问题(“素人艺术家”是一个不严谨的称呼,因为在中文语境里,还没有一个被广泛认同的专有名词或者术语,来称呼这类艺术家,出于写作的方便,本文暂且以“素人艺术家”来指称他们)。他认为,社群发展的关键在于命名,“这些人是谁,该如何称呼他们?”是界定一个社群的时候,必须首先回答的问题。

通过回顾西方艺术史,法恩在书中列举了几个备选答案,它们分别是“民间艺术”(folk art)、“局外人艺术”(outsider art)和“自学艺术”(self-taught art)。在法恩看来,这几个术语各有一段独特的历史和语义上的侧重,也都点明了这一群体的一部分特征:他们来自民间、是主流艺术界的局外人,并且没有受过专业的艺术训练。

但同时,这几个概念又有各自的不足。“民间艺术”给人一种传统手工艺品的印象,它强调的是一种共有的美学(shared aesthetics)和高度系统化的形式,艺术家倾向于保守地完善这一旧有的形式,而不是去创造全新的形式。而“局外人艺术”的问题是,这一概念更多是政治性的,而不是美学意义上的,它建立在一种“我们vs他们”的二分法之上。对于精英艺术界来说,这些自学的、草根的艺术家是局外人,而对于他们的社群而言,策展人、收藏家和学者同样是局外人。“自学艺术”的争议性相对较小,但它的困难在于,在今天,还存在彻底的自学者吗?或者说,而今,几乎每个人都曾经在学校或电视上(抑或像黄静远的纪录片中所呈现的的,在家庭中)受过某种程度的艺术教育,自学到底意味着什么?

法恩发现,她母亲所代表的这类难以定义的艺术家,是介于传统民间艺术和当代艺术之间的一个群体。在美国,有成熟的民间艺术博物馆,但这些博物馆收藏的大多是18、19世纪的作品,重视作品的历史价值。从时间维度上看,所谓“素人艺术”显然更接近当代艺术,但当代艺术又不能从字面上理解为“当代的艺术”,它有一套自己的谱系和制度,在这套谱系和制度中,显然没有“素人艺术”生存的空间。

这样的两难境地在中国同样存在。素人艺术家的作品既不同于剪纸、泥塑等传统民间艺术,也不同于从西方舶来的当代艺术,如果说它与前者的不同是形式上的,那么与后者的不同更多是话语上的。在拍摄纪录片的过程中,黄静远就注意到杨奕清“语言的被动性”,“在描述艺术的时候她使用的都是学来的语言,同时又试图在学来的语言中寻找她自己的语言”。

如果从缺乏专业训练这个维度上看的话,素人艺术似乎又与儿童艺术有一定的相似之处。毕竟,没有谁比儿童更加未经雕琢,更加葆有原真性了。儿童艺术虽然目前还很难真正进入艺术市场,但儿童那种天真的、非结构化的观察世界的方式被认为是完全合理的,并且是有价值的。问题在于,我们可以接受一个成年人像儿童一样画画吗?例如晓梅也觉得女儿柳苑儿童时代的画作“很可爱”,但当被问到她现在还能不能这样画的时候,晓梅却觉得这个问题很可笑,因为“什么年龄画什么画”,无视规则、天马行空的“特权”不属于成年人。

在“创造边界”一章中,法恩试图说明的,是“素人艺术”(法恩在书中使用的是“自学艺术”一词,为了文章的前后连贯性,这里沿用“素人艺术”)这一领域是如何建立起来的。在他看来,这在很大程度上是一场“书生的游戏”,学者和批评家扮演着“边界巡逻员”的角色。在这一知识生产的过程中,术语、定义、分类都格外重要、寸土必争,因为福柯早就告诉我们,知识本身既是权力的产物,也是权力的制造者。

在黄静远的纪录片中,前几位素人艺术家都没有真正与这种“知识-权力”(knowledge-power)正面遭遇,而最后一位艺术家淑华,是唯一一个走出了家庭的人,但她很快遭遇了家庭之外的一个更大的制度,一种中国特色的“知识-权力”——美协。

淑华的家里堆满了她的作品

严格来说,淑华不算是一个“自学者”,她曾在夜大学习油画,毕业创作是一幅写实油画,画的是十字路口的一角。淑华的姑丈是当地的一名画家,也是美协的会员,他不仅是淑华毕业创作的指导老师,也是她艺术道路的引路人。1999年,姑丈“力排众议”,将淑华的一幅作品选入了当年美协举办的展览,随后她便在姑丈的介绍下加入了美协,成为了体制内的一员。

然而她2004年创作的一幅有些抽象的女性裸体油画却被姑丈和美协彻底否定了,这让淑华对曾经崇拜的姑丈和向往的美协有了不同的看法。她发现,入选美协举办的美展的艺术家,“永远都是那伙人”,而且经常要“吃饭应酬”,无偿地帮“老师”(更资深的会员)做事,这让淑华有点难过。同时,她也注意到了姑丈的变化,这种变化是伴随着他身份、地位的改变发生的。他开始喜欢讲情怀,说自己要画“传世的作品”。在淑华来看,这不过是有点可笑的“男性情结”,与这种口头情怀相对的,是他的作品开始逐渐“脱离了诚意”。美协所代表的社会主义现实主义的传统,也开始让淑华产生怀疑,“在全国、地方的美展上,看到很多人画农民题材,还有西藏老人,这还不如去画女性裸体,至少她们看着漂亮”,淑华这样说。

在开始与美协体制所代表的那种审美权威产生罅隙同时,淑华也在经历事业上的低谷,她所在的国企有严重的贪腐问题,她因不愿同流合污而成了替罪羊,被迫下岗。作为一个独自抚养女儿的单亲妈妈,这意味着淑华失去了唯一的生活来源。无奈之下,她对原单位提起了诉讼,官司从劳动仲裁打到中院,耗时三年。三年间她创作了一幅宗教题材的油画,艺术成了这段难捱的日子里唯一的安慰。

无论在美协还是在国企里,淑华似乎都显得格格不入。从某种程度上说,她倒有些接近法恩所说的“身份艺术”,她的人生经历是她作品的最好注解;她的性格,而非技法和笔触,赋予了作品最大的原真性。

(纪录片《渠道》中的所有人物均为化名)