来源:TANC艺术新闻中文版 Laura Xue

芝加哥。自互联网于1990年代向民用开放已经过去了将近30年。随着互联网的普及和发展,被誉为“千禧一代”——即出生于1981年至1996年期间(皮尤研究中心[Pew Research Center]定义)一代人的成长轨迹恰好与互联网的发展和兴起产生了有意无意的重叠。在这不长不短的30多年的时间里,“千禧一代”从婴幼儿长大到成年人,使用的电脑应用界面从占领最初记忆的Windows 2.0转向了苹果公司的masOS操作系统。

▲Eva and Franco Mattes,《我们的世代》(My Generation), 2010年, Installation view, Plugin, Basel.

当Chrome、Safari甚至Firefox成为我们浏览网页时的默认浏览器,我们大多应该还记得名叫IE的浏览器。我们使用云端储存时,或许还记得曾经用3.5英寸软盘存储游戏的经历。在过去的30多年的时间里,人与人之间有了Facebook、Twitter、Instagram等网络社交方式。然而与此同时,世界上的部分地区和国家也在这一看似扁平互通的全球化网络世界里却经受着制度制定者对于网络使用严格的监视和管控。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场,Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

6月23日于芝加哥当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art Chicago)最新开幕的大型展览“我在互联网上长大”(I Was Raised on the Internet)便以“千禧一代”以及活跃在这一议题上的艺术家与互联网发展的交点作为切入口,通过展出超过100件包括雕塑、装置、录像、直播、VR互动装置,甚至包括受到互联网的启发而进行的绘画、摄影等基于更为传统媒介的艺术创作,向观众们呈现了当代最为活跃的一批艺术家与互联网之间酷似“生于斯、长于斯”的相互关系以及他们对于当下社会最为相关、紧迫的议题的探讨。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场. Copyright the artist, Courtesy The Breeder, Athens Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

与五月份刚刚在波士顿当代艺术博物馆(ICA, Boston)结束的另一场关注互联网与艺术的大型展览——“互联网时代的艺术,1989年至今”(Art in the Age of the Internet, 1989 to Today)中试图为观众梳理两者之间相互牵连的历史脉络不同,芝加哥当代艺术博物馆的展览并未像波士顿的展览那样选择从例如白南准等具有重大历史意义的艺术家作为庞大叙事的开端,而是以近乎令人“措不及防”的方式将此时此刻的当下——无论是已经发生的现象,还是有待解决的问题和反思全盘抛给了观众。

▲丽兹·菲奇和瑞安·特里卡汀(Lizzie Fitch / Ryan Trecartin),《农场上的一周》(Range Week),2014年, © Lizzie Fitch / Ryan Trecartin, Courtesy Regen Projects and Sprüth Magers.

“我在互联网上长大”占据了博物馆四层整层展厅。展览分为五个部分:“看着我”(Look at Me)、“触摸我”(Touch Me)、“控制我”(Control Me)、“和我玩”(Play with Me)以及“出卖我”(Sell Me Out)。与波士顿当代艺术博物馆同样分为五个部分——“网络与传播”(Networks and Circulation)、“混合身体”(Hybrid Bodies)、“虚拟世界”(Virtual Worlds)、“国家监控”(States of Surveillance)以及“表演自我”(Performing the Self)相比,观众不难发现芝加哥的展览对于“我”这一第一人称代词的关注。

▲丹尼尔·斯蒂曼·马格内蒂(Daniel Steegmann Mangrané),《幽灵》( Phantom ,Kingdom of all the animals and all the beasts is my name), 2014-15年, Developed by ScanLab Projects, London Courtesy the artist.

展览在策展过程中也丝毫没有避讳这一具有强烈个人主义的人称代词,反而积极地对于“我”与互联网之间的关系进行了着重探索。在某种程度上而言,芝加哥的展览或许可以被视为波士顿的展览中最后一部分“表演自我”的第二阶段延伸。

▲ 黑特·史德耶尔,《太阳工厂》静帧,2015年. Image CC 4.0 Hito Steyerl Image courtesy of the Artist and Andrew Kreps Gallery, New York.

在接受《艺术新闻/中文版》专访时,芝加哥当代艺术博物馆的总策展人迈克尔·达令(Michael Darling;由于展览原策展人奥马尔·科里夫[Omar Kholeif]于6月初宣布离职,迈克尔·达令目前已经接手这一展览)谈到策展团队如何以“我”作为出发点进行展览策划。“芝加哥当代艺术博物馆早已开始探索增强观众与展览之间关系的方式。因此这也是我们最终决定采用例如‘控制我’、‘和我玩’这些名称的原因。对于观众而言,我们想让展览看上去更像一个人,而不是抽象的概念。而对于此次展览而言,将焦点聚焦在‘我’身上也是无可厚非的。互联网时代不可避免的话题就包括自恋、自我为中心以及身份的构建。因此从‘我’的角度进行展览策划是十分自然的。”

▲ 瑞秋·麦克林(Rachel Maclean), 《It’s What’s Inside That Counts》, 2016年. © Rachel Maclean.

显而易见的是,由“看着我”(Look at Me)这一部分开启的展览中,无论是观众们看到的第一件作品——新媒体艺术家伊万·罗斯(Evan Roth)于2014年创作的“互联网高速缓存肖像”(Internet Cache Portrait series, 2014)系列中的《女性,34岁,NASA科学家,马里兰州大学公园市》,还是在Instagram上早已名声大噪的“网络红人”阿玛利亚·乌曼(Amalia Ulman)的大幅自拍写真“卓越与完美”(Excellences & Perfections,2014)系列都直面探讨了网络对于或构建、或破坏人类身份以及边界这一议题和忧虑。

▲ 阿玛利亚·乌曼,《卓越与完美》 (Instagram Update, 5th September 2014), 2014年,Collection of Rodney D. Lubeznik and Susan D. Goodman Courtesy of the artist and Arcadia Missa.

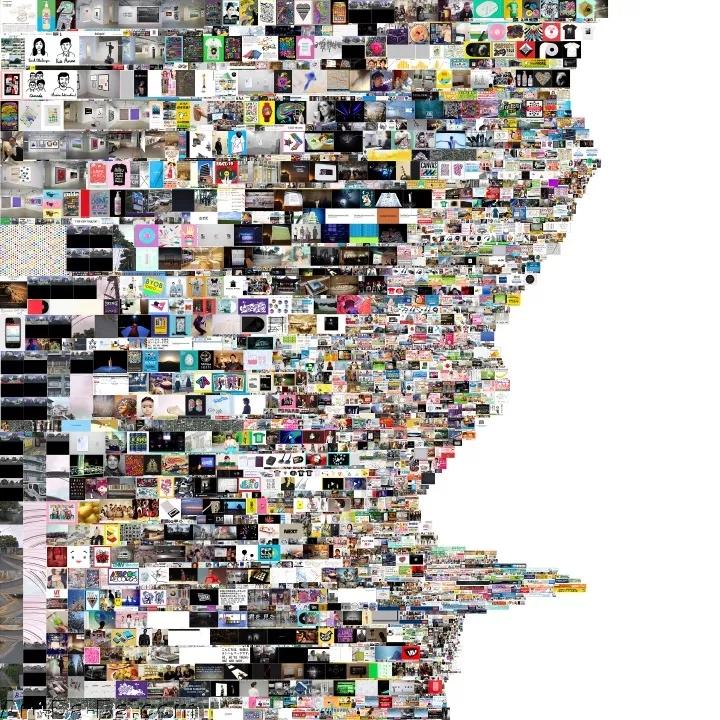

伊万·罗斯利用算法抓取了一名网络用户在线期间被动接收的全部图像信息,包括广告、社交媒体的好友推荐、地图等构成一幅由收集而来的网络图片组成的人物肖像。艺术家由此得出结论:由相关的网络图片构成的“当代裸体”(contemporary nude)已经比该名用户本人的肉身裸体更能有效地阐明其身份,并指出网络信息在协助构建身份的同时实则向“身份”这一本身的定义发起了挑战。

▲伊万·罗斯,《互联网高速缓存肖像系列》, 2014年,© Evan Roth

艺术家组合门蒂+基斯·奥巴迪克(Mendi+Keith Obadike)则曾经于2001年在eBay上以行为表演的形式出售在历史形成的过程中遭到物化和滥用的黑人身份——当一名网络用户使用彼时依旧颇为广泛使用的IE浏览器(全称为Internet Explorer)或者网景浏览器(Navigator)在eBay这一虚拟买卖平台上进行浏览时,浏览器名称所暗示的“浏览”和“探索”的行为和这一行为所针对的对象——即黑人身份触发的是针对买卖黑人的历史的对照和思考。

▲安杰洛·普雷萨斯作品《Eternal Internal Brotherhood / Sisterhood》展出现场,Copyright the artist, Courtesy The Breeder, Athens Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

希腊艺术家安杰洛·普雷萨斯(Angelo Plessas)则通过走下网络的方式探索线上交友与线下交友之间的关联与可能性。自2012年起至今,普雷萨斯每年都将一批在网络上认识的朋友邀请到某个没有互联网等科技手段的线下社区进行集会,通过进行自我发明的宗教仪式、通过纸笔进行传话的方式以颇具乌托邦意味的形式探索互联网时代人际关系的生发和维持。艺术家在向《艺术新闻/中文版》进行作品导览时指出,他希望这件作品能够让参与者们思考这样一个问题:“我”究竟“属于哪里,或者不属于哪里”。在互联网的介入中,“我”究竟是谁——人类与互联网或许早就成为了一体。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场. Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

对于企图消除现存于互联网中权利和监管的尝试是贯穿此次展览多个部分的重要主题之一。如果说在波士顿展出的“互联网时代的艺术,1989年至今”里“国家监控”部分侧重呈现的是由“监控”这一行为所引发的艺术创作,在芝加哥的展览中,包括“触摸我”、“控制我”以及“和我玩”等部分呈现的则是艺术家针对国家权利与网络监控所采取的回应和应对方式。

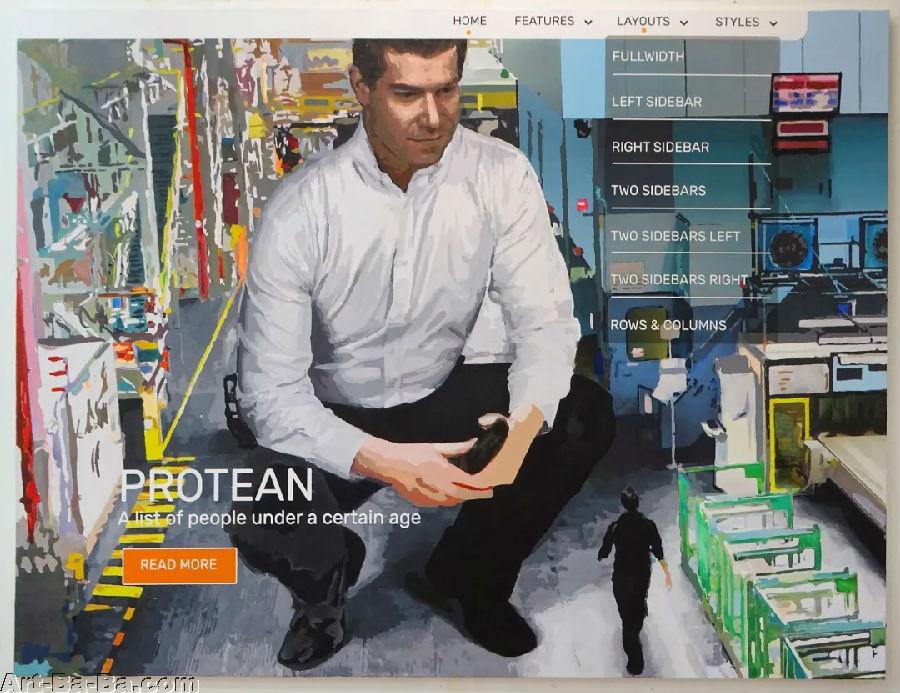

▲乔尔·霍姆伯格(Joel Holmberg), 《Protean》, 2017年. Courtesy of the artist.

譬如在主展厅外展出的西蒙·丹尼(Simon Denny)的《区块链风险棋盘游戏原型:加密/无政府主义者以太坊版》就通过直白且诙谐视觉语言,例如将写有“政府”字样的墓碑埋葬,或是遍布游戏道具上的“去中心化无边界志愿国家”(DECENTRALIZED BORDERLESS VOLUNTARY NATIONS)的字样,构想了打破国家管制和层级制度之后的银行和金融体系。艺术家设计了一个酷似跳棋棋盘的巨型纸板模型。游戏规则极为简单:玩家只要在对手之前占领所有“去中心化应用节点”(简称Dapp),便可以获得“在被毁灭的旧世界残骸中诞生的新世界”。

▲黑特·史德耶尔作品《太阳工厂》展出现场,Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)2015年创作的经典作品《太阳工厂》(Factory of the Sun, 2015)此次以最为完整的形式呈现了出来:以1982年电影《Tron》为基础的单频视频借由虚构的新闻节目之口,提出了包括政治家与银行家间联手制造政治黑幕、欧洲难民潮爆发、无人机杀人等充满现实意义的危机。而作为这件作品重要的组成部分,展厅被布置成以蓝色光为主的动作捕捉工作室的形式。观众虽然被邀请舒服地半躺在展厅中的沙滩躺椅里,仿佛在沙滩上享受阳光浴一般,但周遭空间被幽蓝色灯光划分成格子状,视频中模拟枪战等场面时刻将观众从舒适的半催眠状态中拉扯出来。

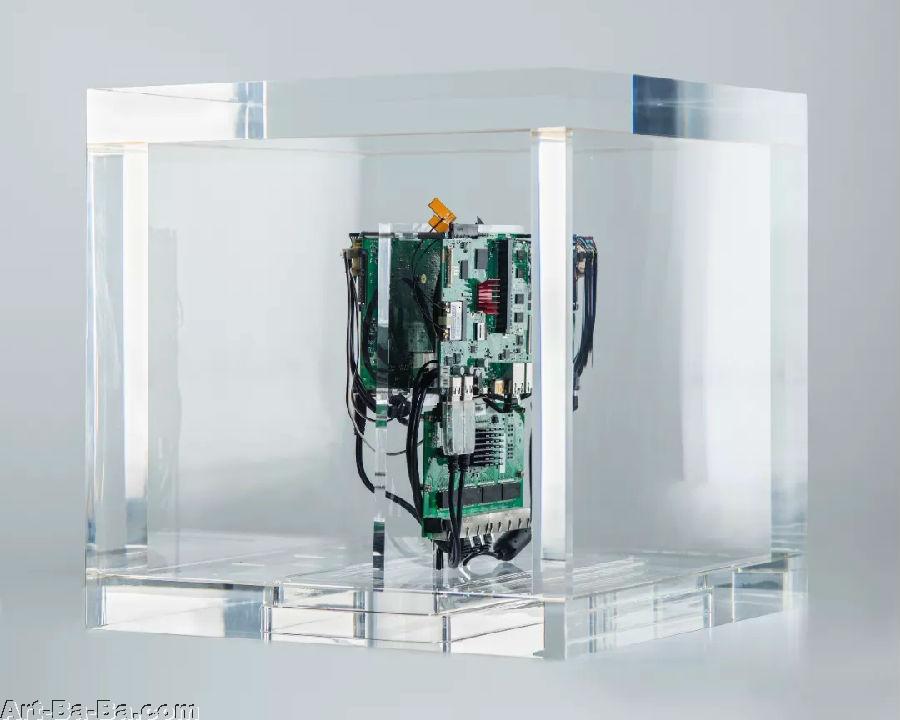

▲特雷弗·帕格伦,《匿名盒子》,2014年,Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York.

在这一议题上最为激进的作品,正如迈克尔·达令指出的,或许是艺术家特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)的《匿名盒子》(Autonomy Cube, 2014)——这件作品也在早先波士顿的展览中进行了展出。《匿名盒子》的本质是一个运用了Tor支持的匿名路由器。一旦连接上该网络,用户便可以进行匿名网络浏览而不被追踪到上网痕迹。如果说西蒙·丹尼的棋盘游戏为观众们描绘了政治阶级被消除后想象的乌托邦,那特雷弗·帕格伦这个具有实际使用功能且运行稳定的匿名路由器则似乎更进一步地推进了观众的想象力——甚至或许都已经到了某种程度上“危险”的边缘:对于我们所处的现实,即网络监控无处不在的现实而言,《匿名盒子》仿佛撕开了黑暗现实的一个角,让或许已经对于网络监控习以为常甚至为之辩护的网络用户看到有如平行世界力的一道光。与此同时,作为艺术作品的《匿名盒子》存在的合理性或许在博物馆以及展览的机制下得以被保护。然而我们也不禁想象,当作为艺术作品的《匿名盒子》脱离了艺术机构语境之后,它的存在是否将成为其本身试图破坏的现有机制打击的对象。

▲约翰·拉弗曼,《跨维蛇》,2016年,芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展出现场

“我在互联网上长大”是一场互动性极强的展览。这一特征在“触摸我”和“和我玩”等区块具有明显的体现。约翰·拉弗曼(Jon Rafman)展出了名为《跨维蛇》(Transdimensional Serpent, 2016)的VR互动作品。一条首尾相接的巨型白蛇横卧在展厅中央,观众坐在蛇的身上并戴上VR眼镜,通过VR视频里的故事情节与巨型白蛇一同穿越森林、沙漠、或是街巷等颇具末世感的场景。《跨维蛇》颇为有效地将观众们在现实中的处境——即坐在蛇的身上转化为虚拟世界里的坐骑,几乎实现了现实向虚拟转换的无缝衔接。有趣的是,这一作品特征也显现在同一艺术家为波士顿当代艺术博物馆创作的委托作品《海港景色》(View of Harbor)中。

▲汤姆森与克雷格黑德,《更多无辜经历的歌》,2012年,芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展出现场

伦敦艺术家组合汤姆森与克雷格黑德(Thomson & Craighead)2012年的作品《更多无辜经历的歌》(More Songs of Innocence and of Experience)将垃圾电子邮件作为创作媒介和谐谑的对象。艺术家们收集、整合内容离奇荒谬的垃圾邮件内容,例如收件人将继承天文数字的遗产,并将它们以老式卡拉OK的美学形式进行呈现。观众们被邀请在展厅里跟着屏幕上的字幕放声唱出这些荒谬的歌词,同时艺术家也将网络世界被广泛当作“垃圾”的垃圾邮件变废为宝。艺术家希望当观众唱出这些荒谬的歌词时,在笑声中意识到无论网络世界的发展多么发达,人性中贪婪和荒谬的成分似乎始终一成不变。

▲丽兹·菲奇和瑞安·特里卡汀,《农场上的一周》,2014年,芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展出现场

艺术史学家、创作了《太阳工厂》的艺术家黑特·史德耶尔曾经在《为坏图像辩护》(In Defense of the Poor Image)一文中这样形容‘坏图像’:“‘坏图像’是当代扭曲的屏幕,是视听产物的废料,是在数码经济中被冲上岸的垃圾”。在此次展览中,艺术家通过回收陈旧影像或者挪用网络影像的作品并不少见。丽兹·菲奇和瑞安·特里卡汀(Lizzie Fitch / Ryan Trecartin)就在作品《农场上的一周》(Range Week, 2014)中回收使用了高中时期使用DV拍摄的录像,经过重新剪辑成为了展览中展出的《中学战争》(Junior War)——这是一部绝不缺乏晃动、失焦、曝光失衡的镜头的影像作品。

▲科里·阿康吉尔《

科里·阿康吉尔(Cory Arcangel)长达15分钟58秒的单频视频《三首钢琴曲,作品第11号》(Drei Klavierstücke op. 11, 2009)实际上是艺术家在YouTube上收集了数百个陌生人上传的猫咪视频的集合。这些猫咪踩在钢琴琴键上,钢琴发出的无规律的零星声音乍一听似乎像是20世纪初无调式组曲家阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg)谱写的无调式钢琴曲。

▲Bogosi Sekhukhuni, 《Consciousness Engine 2: absentblackfatherbot》, 2014年. © Bogosi Sekhukhuni Courtesy of STEVESON, Cape Town and Johannesburg.

史德耶尔在《为坏图像辩护》一文中指出,相较于树立业界标准以及随之而来的等级制度的高清图像而言,“坏图像”因为它们没有被赋予图像领域的功能而成为了“坏图像”。然而,也正是因为它们在某种程度上逃脱了所谓“标准”的条条框框,因此才得以可以以极快的速度传播,成为被挪用的对象。在这一过程中,“坏图像”的使用者因而成为了编辑、评论家、译者,甚至更坏的“坏图像”的众多作者之一,并最终促成了吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)所提出的“视觉纽带”(visual bond)的集合体。因此,我们可以试图这样理解,“我在互联网上长大”在建立“我”这一个体与互联网的关系的同时,也通过聚集相似类型的作品建立其中的集合体,而以低像素影像、陈旧影像,甚至垃圾邮件进行创作的则正是以“千禧一代”为主的艺术家群体。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场. Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

皮尤研究中心所进行的一次调查显示,相比于“X世代”(皮尤研究中心定义为出生于1965年至1980年期间)甚至更早的“婴儿潮”(皮尤研究中心定义为出生于1946至1964年期间),“千禧一代”可能是最穷的一代人。2008年的全球经济危机不仅是多数“千禧一代”经历的首个经济危机,其余波持续影响了房租、学费以及工作机会等多个方面。“千禧一代”的生存和经济状况近年来成为众多媒体关注的焦点,而他们的消费习惯和对金钱的看法也成为社会各界研究的对象。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场. Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

展览中“出卖我”的部分展出了多位艺术家对于品牌、消费主义、大型跨国企业的思考。有趣的是,这一部分中的多件作品都以一幅煞有介事的严肃态度传递了对于消费主义和跨国企业实则戏谑玩弄的实质。例如一向以戏弄时尚和生活方式的DIS组合就玩弄了一番10年前流行电视剧《绯闻女孩》(Gossip Girl)的预告片;艺术家组合YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES则在2017年最新版的视频中将韩国电子产品三星(SAMSUNG)奉为能够治愈一切疾病和苦恼的神灵,在视频里极尽表现他们对三星荒唐的爱和迷恋。肖恩·拉斯佩特(Sean Raspet)在展厅出口处静静地放置了一管黄色液体。这是艺术家分别提炼了可口可乐和百事可乐配方中不同成分混合而成的混合物。这件酷似实验成果的作品一方面可以被视为艺术家针对跨国企业对消费者的决定权所实施的控制的批判,同时它的严肃性和研究对象的鲜明反差又让人忍俊不禁。

▲杰瑞米·贝利, 《指甲美术馆》(Nail Art Museum), 2014年. Courtesy of Pari Nadimi Gallery.

此次展览在面向公众开放的同时也开放了线网展览部分。线上展览部分展出了包括受到芝加哥艺术博物馆委托的艺术家杰瑞米·贝利(Jeremy Bailey)为此次展览创作的《笨拙感应器》(Clumzy)和一系列AR(增强现实)的手机应用等为互联网平台创作的作品,在同时作为创作媒介和展示平台的互联网上持续探讨关于线上、线下交友和人际关系等议题。

▲芝加哥当代艺术博物馆“我在互联网上长大”展览现场. Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago.

值得注意的是,波士顿当代艺术馆在展出“互联网时代的艺术,1989年至今”时也同期推出了线上展示平台,并在网站上实时现实访问者的地理位置、IP地址、所使用的浏览器等详尽的信息。展览网站的存在在某种程度上企图证明互联网削弱国土边界从而实现的全球性,然而这一看似理所当然的优势却建立在网站的访问者享有自由的互联网访问权利和相关基础设施的前提下的。在《艺术新闻/中文版》与迈克尔·达令探讨到这一在现实中或因为审查制度、或因为缺乏相关技术支持而失衡的现实时,迈克尔·达令指出:“网络的审查制度确实削弱了全球化的意味。我们因此产生质疑:互联网是否真的像我们想象的那样全球化。”

▲索菲亚·阿尔·玛利亚(Sophia Al-Maria),《The Litany》, Whitney Museum of American Art, New York, Jul 26–Oct 31, 2016. Photo: Ronald Amstutz.

因此,“我”或许因为享有特权因此会跟随互联网继续长大,“我”也或许因为自然、地理、政治的原因与互联网断绝联系。然而,作为展览的“我在互联网上长大”依然是持续的、流动的,是随着来自不同背景的观众与之发生密切的互动而持续成长的。“我在互联网上长大”并不试图为观众进行过多定义上的解答,反而希望通过刺激观众的思索和想象,激发新的疑问和自我解读。(采访、撰文/Laura Xue)

我在互联网上长大

芝加哥当代艺术博物馆

展至10月14日