来源:日常陈述

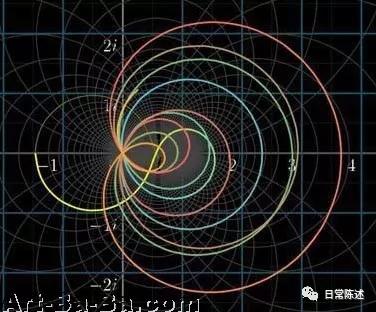

黎曼函数零点射映

“语言装置”也是有榫卯结构的

——小林钟法对金锋的访谈

时间:2018.7.12

小林钟法:钟法

金锋:金

钟法:最近你写的关于丢勒的文本很有意思,我觉得很奇怪,你是怎么会想到要去写丢勒的呢?

金:有些想法其实一直是在的,比如我对数学的兴趣,对科学发展史的兴趣。但这样的兴趣也需要有个节点才能把思路整理出来。丢勒的题材来自蔡天新写的一本书,叫做《数学与人类文明》,这实际上是一本简明数学史。其中文艺复兴部分写到了达芬奇与丢勒,里面有丢勒的幻方。这引起了我极大的兴趣。我是抱着好玩的心态猜测这个幻方,也许它存在57这个数字的有规律的隐藏。结果我还真的找到了大约21种它的隐藏方式。这个幻方本来的著名之处,在于横竖之和是34之外,还有很多种有规律的方式,它们的和也是34。我是直接剑走偏锋,直奔57或是28这两个数字。

钟法:这的确很巧合,还真的存在57这个数字的多种藏匿方式。假如,你这个猜测不成立,你的写作还会进行下去吗?

金:猜测需要的是好奇心,这种无厘头的猜测一般都是会以失败而告终的,我这是运气。但是这个猜测不成立,后面的文字都是没有意义的。因为逻辑上无法形成一个闭环结构,也就是说,就没有难度了。自说自话地这样写,这就回到了一种心理与自动写作的老路上去了。我的目的还是关于艺术问题的写作,不是文学。

钟法:你把这样的写作叫做实验文本,你对实验文本是怎样界定的呢?

金:有人把“实验文本”也叫做“语言装置”的,之前对类似的问题已经有过陈述。我觉得“实验文本”有两种,一种是本雅明引以为豪的,用现成的引文与语录组合而成,是最为离奇的镶嵌技术,这是文本现成品的一个特例。另一种则是,逻辑搭建,在看似松松垮垮、漫不经心的意识倾泻中,背后藏匿的倒是数学,结构处尤显精美。阿伦特说本雅明:他不是诗人,不是哲学家,但他有诗意的思考。也就是说,有些语言无法归类,但它在“逻辑的造型”上已经完成,而且无法模仿。这类文字可以归为“语言装置”。“语言装置”也是有榫卯结构的。

钟法:那在你“给丢勒的一封信”之后的其它几篇文章,是之前就计划好的,还是过程中不断产生的想法?

金:第一篇文字是伴随我有一段时间了,因为要不断在里面做试探性的工作,主要是要找到一定的方式,就是可深入的路径,这需要时间。方式找到了,剩下的就是文本的形式了,比如信函就是文本的形式。我觉得用信函的形式比较离奇,穿越时空。就是我找出57这个数字,哪怕在数学上是有问题的,这也不打紧了,我主要是能拿出一个相对漂亮的数字生成的逻辑过程,这个我觉得已经足够了。这样,下面的游戏可以继续玩下去了。我的做法就是强加给了丢勒一个我的发现,这是艺术操作,不是数学论证。在口吻上,做到歧义与可喜。

钟法:你把这些资料都串联了起来,又把王阳明与唐伯虎加入其中,最终你究竟想表明怎样的用意呢?许多人说你这个文本看不懂,你是有意要让别人读不懂吗?

金:丢勒的幻方毕竟是一个点,我思考的是如何把历史画面拉大。这不是一个史学家的历史,也不是文学写作,这是一个艺术框架里要说的“虚构”之事,但在逻辑上是考究的,这对我有吸引力。另一个目的,与古人辩难,也还是借古说今,正视今天的现实。我选择的人物都曾经是同一时空的,把东西两个完全不同的语境,通过同一时空的人物拉到了一起,他们会说些什么?艺术、宗教、政治、科学、人生态度,这一切都囊括其中,希望带出的依然是问题。特别通过唐寅说王阳明的“心学”,用的是批评的口吻,甚至有点不屑。我要的是这种顿挫感与突兀感,能留下想象的余地。别人是否能看懂,我想大部分人应该是看懂的,因为私下有一些朋友不断在发信息给我。

钟法:你这种手法叫做“牛鬼蛇神”之法,思路奇崛,最终还煞有介事地有一种前后照应的安排,最后一篇又回到了幻方。

金:这是自然的。其实第四篇《丢勒对话王阳明》之后,我就知道怎样收尾了:回到解密,回到幻方。仅是回到的方式需要新的设计而已。

钟法:你怎么会对数学有所兴趣?

金:我觉得数学思维非常纯粹。数学的东西在于猜测与寻找,它的纯粹性更偏向精神领域。而艺术在于创造。数学与艺术的共同点都是需要自由精神。艺术与数学都是从模仿开始,数学脱开模仿,进入现代数学,这中间的界限,是从非欧几里得几何开始划分的,它用了一个词,叫“机智”,叫做“把模仿引向更高级的形式——机智”。我觉得这个思维很值得琢磨。当一个在平面上的公理统治数学界一千多年之后,突然发现,其实在球面上还有着更大的世界压根儿没有开始呢,如此,球面与曲面上的几何打开了一个崭新的世界。什么叫“机智”,数学家说:意想不到的正确构成了机智,这是数学告别“模仿”的界定。我觉得完全可以跟艺术史对照着来思考这个问题。

钟法:那为什么“机智”在你看来就这样的特别呢?我觉得没有什么值得惊讶的啊?

金:不落窠臼,大跨度地另辟蹊径,机智才能来到。当欧氏说:直线外一点,过这点仅且只能作一条直线与之并行。一千多年之后,黎曼说:直线外一点,过这点一条直线都不能与之并行,他这话是在球面上说的。在欧氏的平面里,怎么可能思考到直线会弯曲呢?这直接导致了欧氏时代的结束。艺术也是一样,一个时代的结束处,总会有某些突出的事件搁在那里,历史性地形成了某种上下文关系。

钟法:从不同的领域来看,探索与发展一直没有停止,但从地理与空间来说,发展的结果是很不均衡的,你通过丢勒好像表达了这样的观点,对吗?

金:在历史中切片,再把时空打乱,许多事情好像要清楚很多。公允地看待这些问题,有时也有运气的成分。比如,马丁·路德的宗教改革,也是许多其它因素促成了他的革命。甚至有一本书的书名就叫做《马丁·路德的时运》,是法国的费弗尔写的。科学发展的萌芽出现在欧洲,情况也是这样。

钟法:你觉得这样的写作,你是把它当艺术作品做的吗?

金:这个我还在尝试。我希望手头有几件这样的文本,再做进一步的思考。之后,我可能会有一个较为清晰的把握。