来源:艺术外食研究所CuratorToGo 李暮邻

Jan #1

OCAT研究中心外景:焦虑的空间档案——从地洞到桃花源

焦虑的空间档案——从地洞到桃花源

Archiving the Space of Anxiety: From the Burrow to the Peach Colony

策展人:陈淑瑜

艺术家:Andreas Gedin, 胡伟, 纸老虎工作室, 梁硕, Lina Selander, Maj Hasager

OCAT研究中心(北京市朝阳区金蝉西路)

2020年12月19日- 2021年3月28日

第一件作品,即是陈淑瑜的:可能是因为疫情等原因无法来到展览现场的策展人,以平实沉稳的语调在展览序言旁的影像中讲述了“焦虑的空间档案:从地洞到桃花源”展览的来龙去脉。而就像最近在上海、广州各地举办的其他几个展览一样(比如范西在广东美术馆的“几点开船”),被艺术家或策展人更显著地主题化的,似乎既不是地洞也不是桃花源,而是“来去”、“龙脉”,或有头有尾的旅行、远征运动。

我也想起几年前萨拉·莫里斯在北京举办的大型个展的主题“奥德赛”。在扭捏生硬的比较之下,“焦虑的空间档案:从地洞到桃花源”与“奥德赛”一样是明显地有国际面貌的:展览的起始点是纸老虎工作室将于未来在别处首演的作品《地洞——身(心)头(脑)社会(地下世界)》——该项目将于2021年10月5日于慕尼黑首演;此次展览中的两位瑞典艺术家及一位丹麦艺术家分别由瑞典及丹麦国家艺术文化基金会提供支持,其作品也可以说是在遥远地以别处的情景与中国各地发生的状况互为映照;此次展览和莫里斯的展览也以类似的奇异方式同样指向了一种旅程后的回归境况——无论如何,回归、归家运动是让“奥德赛”的史诗结构最终完满的重要部分,而陈淑瑜在策展前言的最后写下:“欢迎回来。”

纸老虎工作室, 《地洞——身(心)头(脑)社会(地下世界)》表演现场

对于第一次来到OCAT研究中心的我来说,并没有什么“回来”可言;我也因为要打扰属于另一群体内部的凯旋复归而心怀愧疚——就像突然闯入“homecoming”派对的陌生人一样。依照展览的既定观展顺序来看,第一个展厅中的整一组作品——安德思·耶丁的《阳台,暗室和汉诺威的豚鼠》(2016-2018)及胡伟的《为公共□□(邂逅),提案》(2019)和《喷泉与雕像》(2020)——的关系是最丰满、经典的。这个房间中的几件作品错落而有致,积极地在空间乃至时间(声音)层面依托于彼此,互相影响也相得益彰。来到内部结构繁复装置作品的阳台上,凭栏望下方大屏幕上的影像作品《为公共□□(邂逅),提案》,观众甚至可能会突然被一种属于罗密欧与朱丽叶的浪漫所打动。

这再一次证明了:一个可以供人安坐或进入其中的装置作品和一件时长不短的影像作品就是绝配。回头看,马克·列奇(Mark Leckey)数年前在伦敦泰特美术馆的大型展览也慷慨地(却也同样不情愿地)给出了类似的浪漫。然而,展签指出,《阳台,暗室和汉诺威的豚鼠》的装置概念是由陈淑瑜给出的;展览手册则更明确地指出,使展厅空间内在地复杂化、使其中现成品作品变得昏暗的复杂空间是由陈淑瑜及未建筑设计研究所设计的。这是继彼得·彼塞各(Peter Bissegger)在1980年代重塑库特·施维特斯(Kurt Schwitters)“梅兹堡”以来的又一次别出心裁的致敬尝试,让人不禁惊叹艺术家、策展人及建筑研究所团队紧密、有机的合作创作关系。

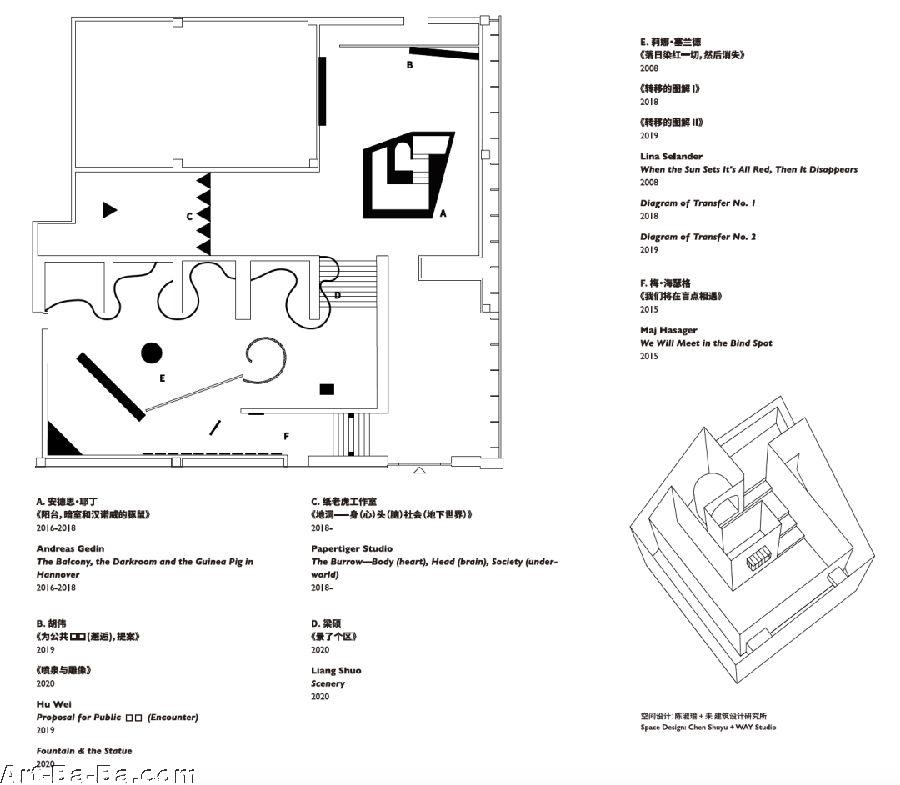

“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源” 展览空间平面图及作品分布, OCAT研究中心

在这个房间的作品关系中陡然变成最显著视线焦点的《为公共□□(邂逅),提案》娓娓道来地讲述了某个特定地点的特殊历史;尽管遥远且飘渺,这叙事的确是非常有趣的。对于在亲缘情感层面无法感同身受的观众来说,这提示了“基础建设”或“公共建筑”概念在过去几十年发生的巨大变迁,也让人想起自己愈发平庸、同质化的小镇家乡。但这影像作品的旁白以一种相对极端的方式阻断了就算不应充沛汹涌也应自然流淌的情感,让作品显得沉闷;而安插在作品标题中及旁白中的呱噪关键词屏蔽方案(起伏连绵不绝于耳的“哔哔哔”声)如上课下课铃一般在这个昏暗的空间中起到了叫醒的作用。

胡伟, 《为公共 口口(邂逅),提案》, 作品由艺术家提供

展览的第二个房间中只有一件作品:纸老虎工作室的《地洞——身(心)头(脑)社会(地下世界)》。这件镜面作品奢侈地占有了OCAT研究中心展厅绝大部分的自然光。笔者观展时没有看到相应的表演活动,很遗憾。同样让人感到遗憾的是,被剥去了表演之后,此件核心作品似乎并不感兴趣于去探究地洞(“burrow”)和市镇(“borough”)、“堡”(“burg”)乃至“地堡”(“bunker”)的迂回词源关系及战时防御结构关系。没有海德格尔或维希留。除了房间尽头那被扔在地上的书之外,观众也不容易瞥见卡夫卡。

在过于奢侈的空旷空间过后出现的,是过分的逼仄:梁硕幽默的连绵长卷《景了个区》(2020)、莉娜·塞兰德在十年时间跨度内创作的三件漫长、巨大的影像作品以及梅·海瑟格的《我们将在盲点相遇》(2015)都挤在展览的最后一个房间里。在面对同时出现的、并未被起不到实际阻隔遮掩作用的空间划分方案有效规划节奏的众多作品时,观众的注意力能够迅速崩塌,就像是在某种风格险怪的建筑内逛博览会一样。琳琅满目,目不暇接。观众难以安静地、专著地观看任何一件作品。但是,这似乎造就了一种了不起的事情。正正是在这个繁乱的房间里,我们直接地、感性地经验了此次展览的主题:对焦虑空间的归档。甚至,就在这里,观众也总算看到了一种桃花源(尽管熟悉梁硕实践的观众可能本期待在此类美术馆机构展览中看到他的大型空间装置,而不是卷轴,也就是看到被具象化了的、而不是被再现了的桃花源),就像是第一次听王菲《我愿意》的人总算听到了副歌时的恍然大悟一样。

展览现场:莉娜·塞兰德, 《落日染红一切然后消失》

莉娜·塞兰德, 《转移的图解 I》《转移的图解 II》, 作品由艺术家提供

作为一个展出了许多影像作品的展览,“焦虑的空间档案:从地洞到桃花源”自然地呈现了许多声音(展览外部的声音,主要来自那几个没有被展厅空间图归纳的作品部分。它们似乎在暗暗嘀咕:我们呢?被排斥或被解放至外部的我们,是否是焦虑空间的一部分?)。笔者在看展时,展厅内没有任何其他一人;因此,在整个展览的多个房间中,最为显著、响亮、沉稳且轻快的声音,竟然是策展人一次又一次在循环播放影像中出现时的脚步声。这声音是如此笃定、清脆、有穿透力,乃至于笔者不断恍惚地以为,有什么人在款款走进展览,或阔步离开。这种魂灵般的存在我想是无心栽成之柳,却也以一种很值得玩味的方式再一次指示了焦虑空间的意义。非艺术家人物对展览的正面或负面意义,因最近在南方举办的某几个展览暗暗地成为了一种(难以被问题化却总应当被问题化的)问题。由策展人或展览机构出具的文字能否真实反映展览作品,展览空间设计方案与作品之间应当维持什么样的礼节,迟到或缺席意味着什么,何为平等的、民主的或最起码不让人感到沮丧的对话,曾经是多年前一次有重要意义的非正式讨论的主题,无论它是否的确又回来了。

梁硕, 《景了个区》, 作品由艺术家提供

文 / 李暮邻

图片致谢OCAT研究中心

© 艺术外食研究所