超级资料——陈界仁(不断更新补充中)

我进出您的恍惚相:持续书写陈界仁

[wmv]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120413.ram[/wmv]

其它视频; [url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120414.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120415.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120416.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120417.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120418.ram

陈界仁简历

点击链接阅读以下文章

陈界仁:记忆/历史/系谱

時間的故事--陳界仁的〈八德〉

前衛藝術家陳界仁搞孤獨不搞旅行

--------------------------------------------------------------------------------

2005年12月12日15时29分

[wmv]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120413.ram[/wmv]

其它视频; [url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120414.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120415.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120416.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120417.ram

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120418.ram

陈界仁简历

点击链接阅读以下文章

陈界仁:记忆/历史/系谱

時間的故事--陳界仁的〈八德〉

前衛藝術家陳界仁搞孤獨不搞旅行

--------------------------------------------------------------------------------

2005年12月12日15时29分

牛逼,很认真的作品。

看过这些作品.好东西.顶

十二因缘系列-生

2000

十二因缘系列-名・色相 2000

2000

十二因缘系列-名・色相 2000

Chen Chieh-Jen 陳界仁

Image of an Absent Mind B & W photography

恍惚相 電腦修相輸出

225 x 300 cm

1998

圖片版權屬藝術家所有

被摄影者的历史

--与陈界仁对谈:《凌迟考:一张历史照片的回音》

【关于陈界仁】

陈界仁1960年生于台湾桃园,是台湾重要的当代艺术家之一。80年代到90年代初在台湾解严前后,曾积极参与表演艺术创作。

1996年开始,他以计算机重新修改历史刑罚照片的方式,创作了《魂魄暴乱》〈Revolt in The Soul & Body 1900-1999〉系列作品。2000年又以与被拍摄者合作的方式,制作《十二因缘》﹝The Twelve Karmas under the City﹞系列探讨「虚假未来」的作品。他对于历史影像和影像与权力等的思考,通过犀利并令人惊骇的影像,迅速引起关注。他曾参加过1998年台北双年展、圣保罗双年展,1999年威尼斯双年展─台湾馆,2000年里昂双年展、光州双年展等国际展览,2001年个展于巴黎网球场国家画廊〈Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris〉,曾获2000年光州双年展特别奖〈The Special Award Kwangju Biennale〉。

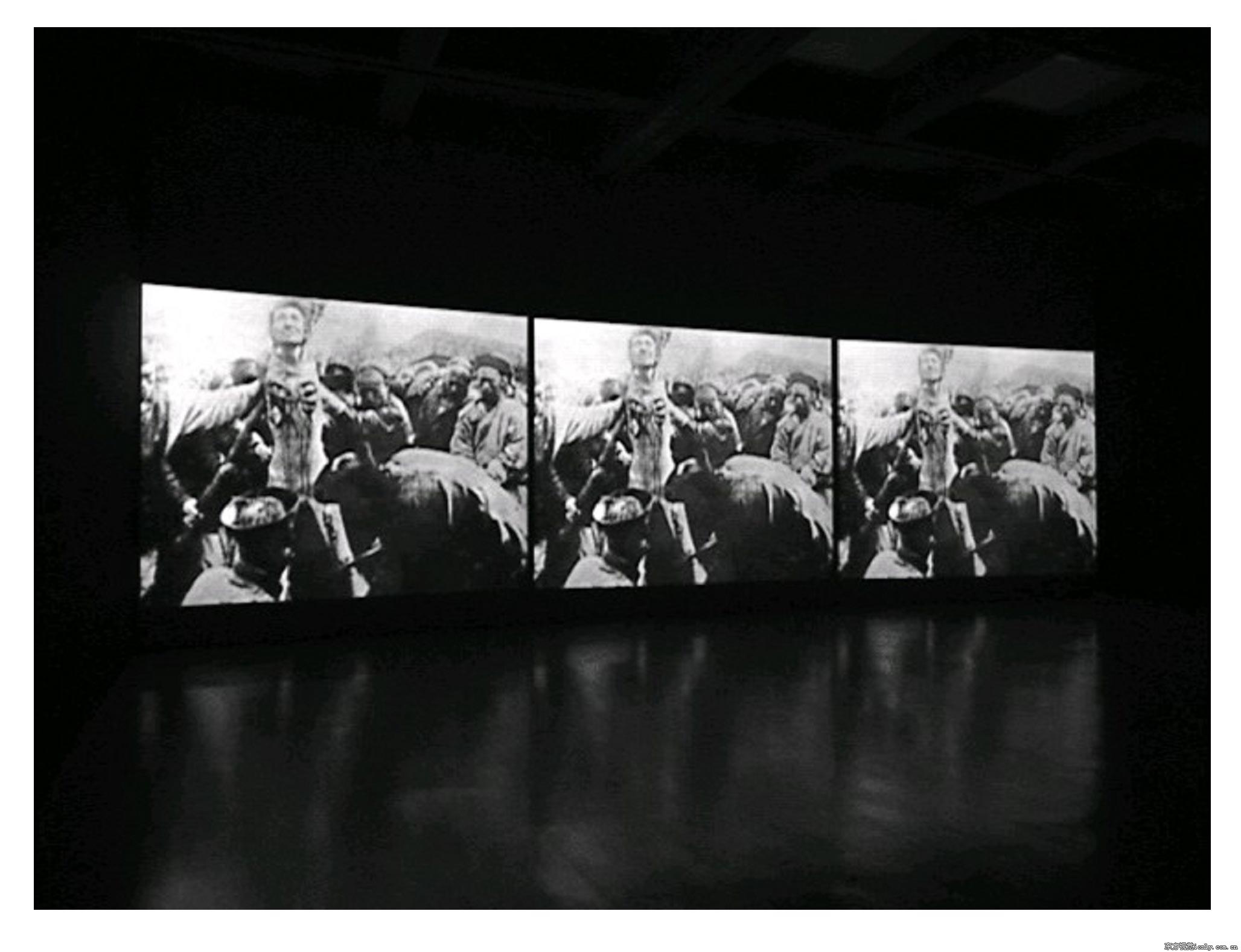

在2003年3月刚结束的台北双年展,陈界仁展出影片《凌迟考:一张历史照片的回音》,这部黑白影片用缓慢而诗意的速度以三个银幕放映,他将历史和台湾当代社会连结起来。这部影片在巴黎的FIAC放映时,被法国的《世界报》评为:「它看起来残酷,却是这几年我们看过最强而有力的作品之一!」﹝注:1﹞

【影片的旅程,起于一张历史照片】

十九世纪随着殖民主义的拓展,西方用一种崭新的技术─摄影,将东方世界内在自给自足的天人宇宙击溃,东方被以某种姿态和观点定焦、观看和理解,由是,主体成为被观看和被诠释的客体。陈界仁说这像是一种「摄魂术」,在被观看/拍摄时,主体同时被抹去成为沉默的他者,一个影像,是「凝结在相纸上的『死亡』方式。(注2)」而陈界仁援用的那张因法国思想家巴岱耶〈Georges Bataille, 1897-1962〉而知名,由法国士兵摄于1905年的凌迟照片中所凝结的,不止是殖民主义对东方的强势观看〈透过了「摄魂术式的科技媒体」(注3)〉,还是刑罚之下从生存到死亡之间的漫长对峙。因此,被摄者的失魂与受刑人的恍惚(因被施以鸦片而延迟了死亡与痛苦),两者之间形成了形上与形下的彼此指涉,照片做为历史之证据,揭发观看和被观看者间的权力关系,被拍摄者被摄了魂,如同受凌迟者肉身受到的肢解,那个剎那在被定影之后,成为一个被封固的记忆与能量。这张照片因为巴岱耶的诠释,成为承载着宗教、情欲、酷刑与狂喜的恐怖美学中的重要影像;在中国,直到1997年凌迟的影像才出现在中文刊物﹝注4﹞。1996年,陈界仁以这张凌迟照片为核心,发展出一系列计算机影像合成的作品,「质问影像/权力、身体/刑罚、政治/暴力、理性/疯癫、自我/他者等议题」﹝注5﹞。

这次,陈界仁再一次以凌迟为主题所拍摄的影片《凌迟考》,其中所要放大和延扩的议题为:被延迟的痛楚和恍惚,并以其探讨台湾当下生活的现状。更准确地说,《凌迟考》这部影片不是要再次谈论历史,而是谈由历史所构成的现在──一种历史的结局──被延迟了的当下。陈界仁也以「延长」的手法(影片的慢速与时空的交错),将恍惚放大、当下延展,唯有这样对剖开伤口的逼视,我们才再次进入时空的轨道,体会着为缓慢速度所袭卷和所麻木的痛楚,那同时也是对此时此刻(记忆)的近距离观照。在影片中,对当下现实的指涉和象征无所不在,成为一个由过去至现在的循环体。

陈界仁曾经用中国道教信仰中地狱里的那面「孽镜」﹝Nie-Ching : Mirror in hell﹞,做为隐喻和讨论影像与权力的象征,在台湾丧礼仪式、超渡法事上的地狱图里,都有关于「孽镜」的描述。据说,坠入地狱的亡者都要面对它的审判,由「孽镜」里所显现出亡者生前所作所为的影像,做为审判罪行的依据。

问:在谈《凌迟考》这部影片之前,或许我们需要先从你之前修改刑罚历史照片的《魂魄暴乱1900-1999》系列作品谈起,在创作这个系列时你引用了「孽镜」来讨论影像与权力,你如何看待「孽镜」与权力?

陈界仁:这是一面吊诡的镜子,一方面恍若客观地记录亡者过往的生活,另一方面又像永恒地监视,在民间传说中它同时又能显影出亡者潜意识中的各种欲念。我对这面地狱中的审判之镜充满好奇,它在地狱图中是无法被真正描绘再现

的。我好奇的是人的欲念如何被显影出来?或者人如何通过影像来确定自身的记忆?是谁在操控影像?如何被记录等问题?这让我回忆起冷战时期──当时的台湾已经进入全面性的政治及社会戒严──在童年时代第一次看到电视的经验,许多年后才了解,当时不论是卡通、历史战争影片,或外星人入侵地球、甚至爱情影片等,其实都是为了将冷战合理化,而通过娱乐影像的洗脑教育。影像是不会无缘由地传播到我们眼前的,影像不仅仅是如何拍摄的问题,还包括要传播甚么讯息,传播给谁看。在传播影像的同时,影像背后的讯息,也同时介入和改变观看者的思维。我们在审视影像的历史时,我们会了解到边缘区域的人与社会,在摄影史中是先成为一个「被摄者」的角色,做为「被观看」、「被叙述」的「无语者」。作为边缘区域的艺术家,我觉得我们要谈任何摄影史前,我们或许需要先谈「被摄影者的历史」。这是为何我想要在被定影的历史影像上,重新去改写。重新去「再叙述」的出发点。

「孽镜」在当代一样存在,在全球化的传媒包围宰制下,我们依旧难以脱逃「被观看」、「被叙述」的处境,从一个无语的沉默的他者,成为一个失忆的失语者,和一个被宰制的目盲观看者。对于当代社会的响应,我们必要保持一种「再叙述」、「再议论」的态度。

问:在《魂魄暴乱》系列中,你将自己放进影像中,同时成为受难者、行刑者和旁观者的多重意识的自我,你如何选择你要修改的历史照片?这个多重意识的自我因何而来?

陈界仁:我尽可能选择那些历史事件不明的刑罚照片。被刑罚者是一个无法

逃脱的「被摄者」。一个无语的人,即便是死亡也无法逃脱。我感兴趣的不在国族历史;而是在影像历史中,因为事件与被摄者的无语和不确定下,所形成的「恍惚」和难以言说的「断裂」。当我们观看这些影像的同时,我们也陷入影像的迷宫,在「观看者」和「被摄者」间分裂。

在道教的说法中,人的魂魄有10个不同状态的自我。在冷战和戒严体制里,被影像媒体所喂养的成长经验,使我觉得我们像是在自我分裂的恍惚状态里,但去认识这种自我分裂下的恍惚,或许能像13世纪西夏的双头佛或罗马神话中的双面神,在观看过去和未来间,认识当下的自身状态──一个「被摄者」的状态。

【窗口/伤口:凝视的开始】

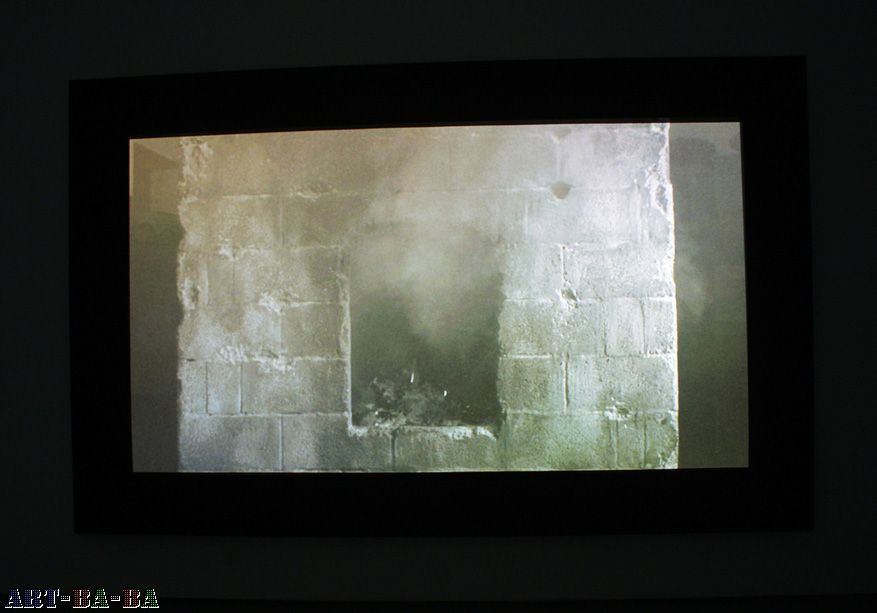

由孽镜的隐喻而产生的《魂魄暴乱》系列作品中,所提出由「观看」与「被观看」到「重新凝视」的过程,仍是我们认识《凌迟考》这部影片的基础。影片的序幕由一个废墟拉开,灰飞烟灭中我们见到「窗口」,那是陈界仁预先设下的伏笔,对「凌迟」这个过程所欲意带领观者前往的思考目的地。影片中,最叫人震撼的,莫过于受刑者胸前被凌迟后所留下的两个巨大伤口,那是目光凝聚的起始和焦点,也是殖民主义对东方观看的原始异国情调和趣味的开始,这是对被殖民情境的一种图像隐喻。这个隐喻一直贯串着整部影片,它由窗口开始,进入伤口,再由伤口拉回摄影师的相机镜孔,这个过程一直被纪录、观看着,影片的进行成为一个不断延续的痕迹,意味着时间河流的推移。影片中那些在场的观者,从清末时代的人,到一群当代妇女劳工,从她们专注却沉默的眼神中,时间的轨迹被拉大,形成一种对照。其中最具说明性的片段,便是透过如创伤形式的两个伤口,影像移动,我们逐渐望见两位现代妇女,为站在她们中间的年轻人缓缓掀开衣衫,他的身上也有着两块被凌迟过的创伤。

影片中镜头进入被凌迟犯人的体内,历史「遗迹」出现,不论是「哈尔滨日本731部队人体实验室、「冷战时期绿岛政治犯监狱」或是「桃园重污染的RCA工厂,都以圆明园遗迹──做为起始象征意义。受八国联军摧毁的圆明园废址,已经映照了往后那些继续受政治、经济支配所留下的现代厂房废墟与遗迹,它们所诉说的是同一件事及同样的伤害。陈界仁看见并呈现的是历史铺陈而来的当下时代,那些他在拍摄过程中所见到的废址陈迹,为他低吟了弱势者的历史哀歌。在这部影片中,历史是相似的扩延。陈界仁说,他所关心的是那些劳工妇女在全球化的进程淘汰后,不被人所关注的迷惘与失落,我们所处的历史,便是在这种迷惘和失落的「恍惚」中前行。

问:如果《魂魄暴乱》黑白照片系列的美学,是建立在将历史照片重新改写上,那你如何看待影片这个媒体,又是如何思考身体的内与外的问题?

陈界仁:道教有一幅描写身体内在的「内经图」,以自然的山水、节气来表现身体内部的小宇宙与外在自然的平衡关系,然而,我们今天的身体内部是甚么呢?我觉得历史上的凌迟照片中,被凌迟者的身体,不但是一个被酷刑割开、贯穿内外的身体,也像是中空的废墟,恍惚的核心,所以我让镜头像飘荡的「魂魄」,进入身体的内部,看到的是身体「外部」的历史遗迹和现代的工厂废墟,对我来说这之间是相通和延续的。

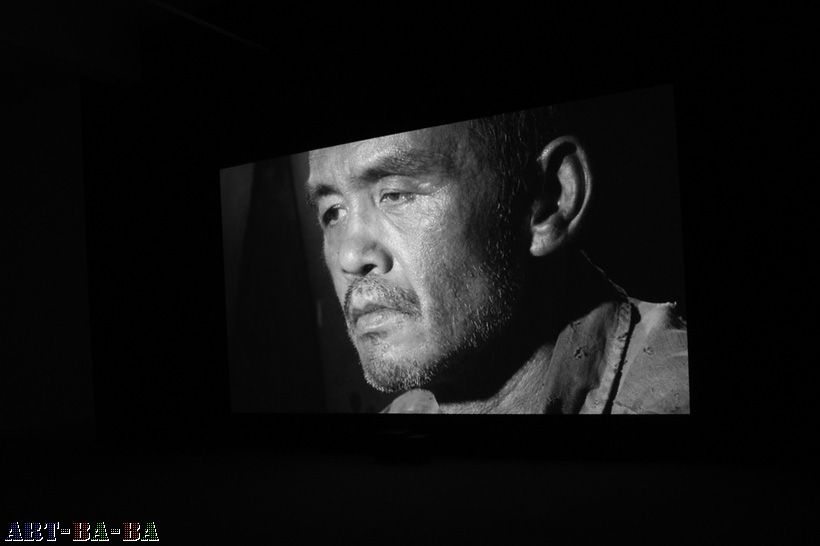

影片中的演员大部分是失业劳工和少数学生,他们大都是第一次拍影片。他们的身体在影片中几乎是很少移动。

我感兴趣的是那些在全球化下,「无法移动」的身体。

台湾在跨国的影音媒体支配下,几乎快没有影音工业,还存在的影音工业也只能为消费而服务。或许在思考影像美学的同时,同时需认识我们始终是在「断裂」与「支离破碎」的处境中。相对于影片媒材本身所具有的连续性,我想使用一种「断裂」的叙事方式,进行影片中的叙事,让观众因为叙事的断裂,从所存有的裂缝,通过凝视,而去追问影片中的人与物,去追问他们是谁?

我希望影片结束时,会是疑问的开始。

因为「断裂」对我来说是现况,是美学形式,也是叙述的主题。

问:对于影片从头至尾的缓慢节奏呢?影片是无声的吗?

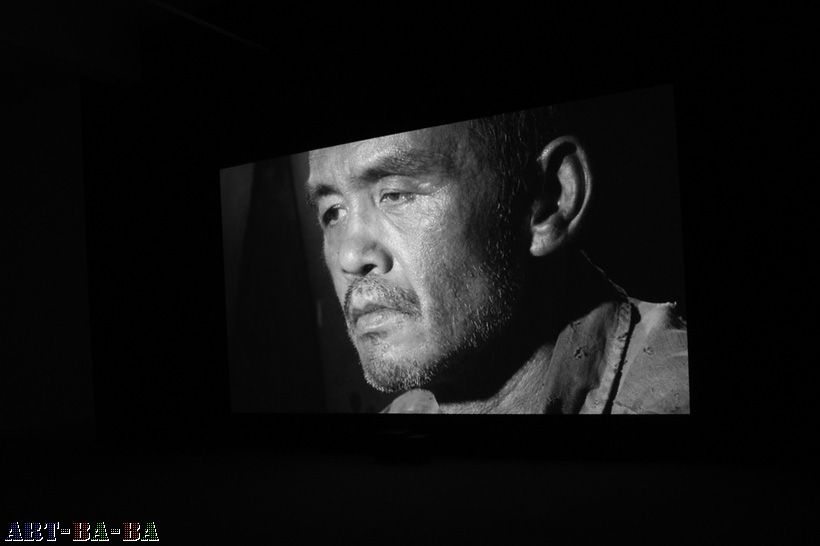

陈界仁:除了凌迟的刑罚像是缓慢无尽的延拖,一种未曾终结的处境。同时,我希望观众能在缓慢的速度下「凝视」影片中的每一张脸孔,演出者不止是仿真历史上的刑罚,他们也显现了他们当下自身的处境。所以我让饰演受刑者的演出者,留着他原来的现代发型,他应该保持他当代的<

--与陈界仁对谈:《凌迟考:一张历史照片的回音》

【关于陈界仁】

陈界仁1960年生于台湾桃园,是台湾重要的当代艺术家之一。80年代到90年代初在台湾解严前后,曾积极参与表演艺术创作。

1996年开始,他以计算机重新修改历史刑罚照片的方式,创作了《魂魄暴乱》〈Revolt in The Soul & Body 1900-1999〉系列作品。2000年又以与被拍摄者合作的方式,制作《十二因缘》﹝The Twelve Karmas under the City﹞系列探讨「虚假未来」的作品。他对于历史影像和影像与权力等的思考,通过犀利并令人惊骇的影像,迅速引起关注。他曾参加过1998年台北双年展、圣保罗双年展,1999年威尼斯双年展─台湾馆,2000年里昂双年展、光州双年展等国际展览,2001年个展于巴黎网球场国家画廊〈Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris〉,曾获2000年光州双年展特别奖〈The Special Award Kwangju Biennale〉。

在2003年3月刚结束的台北双年展,陈界仁展出影片《凌迟考:一张历史照片的回音》,这部黑白影片用缓慢而诗意的速度以三个银幕放映,他将历史和台湾当代社会连结起来。这部影片在巴黎的FIAC放映时,被法国的《世界报》评为:「它看起来残酷,却是这几年我们看过最强而有力的作品之一!」﹝注:1﹞

【影片的旅程,起于一张历史照片】

十九世纪随着殖民主义的拓展,西方用一种崭新的技术─摄影,将东方世界内在自给自足的天人宇宙击溃,东方被以某种姿态和观点定焦、观看和理解,由是,主体成为被观看和被诠释的客体。陈界仁说这像是一种「摄魂术」,在被观看/拍摄时,主体同时被抹去成为沉默的他者,一个影像,是「凝结在相纸上的『死亡』方式。(注2)」而陈界仁援用的那张因法国思想家巴岱耶〈Georges Bataille, 1897-1962〉而知名,由法国士兵摄于1905年的凌迟照片中所凝结的,不止是殖民主义对东方的强势观看〈透过了「摄魂术式的科技媒体」(注3)〉,还是刑罚之下从生存到死亡之间的漫长对峙。因此,被摄者的失魂与受刑人的恍惚(因被施以鸦片而延迟了死亡与痛苦),两者之间形成了形上与形下的彼此指涉,照片做为历史之证据,揭发观看和被观看者间的权力关系,被拍摄者被摄了魂,如同受凌迟者肉身受到的肢解,那个剎那在被定影之后,成为一个被封固的记忆与能量。这张照片因为巴岱耶的诠释,成为承载着宗教、情欲、酷刑与狂喜的恐怖美学中的重要影像;在中国,直到1997年凌迟的影像才出现在中文刊物﹝注4﹞。1996年,陈界仁以这张凌迟照片为核心,发展出一系列计算机影像合成的作品,「质问影像/权力、身体/刑罚、政治/暴力、理性/疯癫、自我/他者等议题」﹝注5﹞。

这次,陈界仁再一次以凌迟为主题所拍摄的影片《凌迟考》,其中所要放大和延扩的议题为:被延迟的痛楚和恍惚,并以其探讨台湾当下生活的现状。更准确地说,《凌迟考》这部影片不是要再次谈论历史,而是谈由历史所构成的现在──一种历史的结局──被延迟了的当下。陈界仁也以「延长」的手法(影片的慢速与时空的交错),将恍惚放大、当下延展,唯有这样对剖开伤口的逼视,我们才再次进入时空的轨道,体会着为缓慢速度所袭卷和所麻木的痛楚,那同时也是对此时此刻(记忆)的近距离观照。在影片中,对当下现实的指涉和象征无所不在,成为一个由过去至现在的循环体。

陈界仁曾经用中国道教信仰中地狱里的那面「孽镜」﹝Nie-Ching : Mirror in hell﹞,做为隐喻和讨论影像与权力的象征,在台湾丧礼仪式、超渡法事上的地狱图里,都有关于「孽镜」的描述。据说,坠入地狱的亡者都要面对它的审判,由「孽镜」里所显现出亡者生前所作所为的影像,做为审判罪行的依据。

问:在谈《凌迟考》这部影片之前,或许我们需要先从你之前修改刑罚历史照片的《魂魄暴乱1900-1999》系列作品谈起,在创作这个系列时你引用了「孽镜」来讨论影像与权力,你如何看待「孽镜」与权力?

陈界仁:这是一面吊诡的镜子,一方面恍若客观地记录亡者过往的生活,另一方面又像永恒地监视,在民间传说中它同时又能显影出亡者潜意识中的各种欲念。我对这面地狱中的审判之镜充满好奇,它在地狱图中是无法被真正描绘再现

的。我好奇的是人的欲念如何被显影出来?或者人如何通过影像来确定自身的记忆?是谁在操控影像?如何被记录等问题?这让我回忆起冷战时期──当时的台湾已经进入全面性的政治及社会戒严──在童年时代第一次看到电视的经验,许多年后才了解,当时不论是卡通、历史战争影片,或外星人入侵地球、甚至爱情影片等,其实都是为了将冷战合理化,而通过娱乐影像的洗脑教育。影像是不会无缘由地传播到我们眼前的,影像不仅仅是如何拍摄的问题,还包括要传播甚么讯息,传播给谁看。在传播影像的同时,影像背后的讯息,也同时介入和改变观看者的思维。我们在审视影像的历史时,我们会了解到边缘区域的人与社会,在摄影史中是先成为一个「被摄者」的角色,做为「被观看」、「被叙述」的「无语者」。作为边缘区域的艺术家,我觉得我们要谈任何摄影史前,我们或许需要先谈「被摄影者的历史」。这是为何我想要在被定影的历史影像上,重新去改写。重新去「再叙述」的出发点。

「孽镜」在当代一样存在,在全球化的传媒包围宰制下,我们依旧难以脱逃「被观看」、「被叙述」的处境,从一个无语的沉默的他者,成为一个失忆的失语者,和一个被宰制的目盲观看者。对于当代社会的响应,我们必要保持一种「再叙述」、「再议论」的态度。

问:在《魂魄暴乱》系列中,你将自己放进影像中,同时成为受难者、行刑者和旁观者的多重意识的自我,你如何选择你要修改的历史照片?这个多重意识的自我因何而来?

陈界仁:我尽可能选择那些历史事件不明的刑罚照片。被刑罚者是一个无法

逃脱的「被摄者」。一个无语的人,即便是死亡也无法逃脱。我感兴趣的不在国族历史;而是在影像历史中,因为事件与被摄者的无语和不确定下,所形成的「恍惚」和难以言说的「断裂」。当我们观看这些影像的同时,我们也陷入影像的迷宫,在「观看者」和「被摄者」间分裂。

在道教的说法中,人的魂魄有10个不同状态的自我。在冷战和戒严体制里,被影像媒体所喂养的成长经验,使我觉得我们像是在自我分裂的恍惚状态里,但去认识这种自我分裂下的恍惚,或许能像13世纪西夏的双头佛或罗马神话中的双面神,在观看过去和未来间,认识当下的自身状态──一个「被摄者」的状态。

【窗口/伤口:凝视的开始】

由孽镜的隐喻而产生的《魂魄暴乱》系列作品中,所提出由「观看」与「被观看」到「重新凝视」的过程,仍是我们认识《凌迟考》这部影片的基础。影片的序幕由一个废墟拉开,灰飞烟灭中我们见到「窗口」,那是陈界仁预先设下的伏笔,对「凌迟」这个过程所欲意带领观者前往的思考目的地。影片中,最叫人震撼的,莫过于受刑者胸前被凌迟后所留下的两个巨大伤口,那是目光凝聚的起始和焦点,也是殖民主义对东方观看的原始异国情调和趣味的开始,这是对被殖民情境的一种图像隐喻。这个隐喻一直贯串着整部影片,它由窗口开始,进入伤口,再由伤口拉回摄影师的相机镜孔,这个过程一直被纪录、观看着,影片的进行成为一个不断延续的痕迹,意味着时间河流的推移。影片中那些在场的观者,从清末时代的人,到一群当代妇女劳工,从她们专注却沉默的眼神中,时间的轨迹被拉大,形成一种对照。其中最具说明性的片段,便是透过如创伤形式的两个伤口,影像移动,我们逐渐望见两位现代妇女,为站在她们中间的年轻人缓缓掀开衣衫,他的身上也有着两块被凌迟过的创伤。

影片中镜头进入被凌迟犯人的体内,历史「遗迹」出现,不论是「哈尔滨日本731部队人体实验室、「冷战时期绿岛政治犯监狱」或是「桃园重污染的RCA工厂,都以圆明园遗迹──做为起始象征意义。受八国联军摧毁的圆明园废址,已经映照了往后那些继续受政治、经济支配所留下的现代厂房废墟与遗迹,它们所诉说的是同一件事及同样的伤害。陈界仁看见并呈现的是历史铺陈而来的当下时代,那些他在拍摄过程中所见到的废址陈迹,为他低吟了弱势者的历史哀歌。在这部影片中,历史是相似的扩延。陈界仁说,他所关心的是那些劳工妇女在全球化的进程淘汰后,不被人所关注的迷惘与失落,我们所处的历史,便是在这种迷惘和失落的「恍惚」中前行。

问:如果《魂魄暴乱》黑白照片系列的美学,是建立在将历史照片重新改写上,那你如何看待影片这个媒体,又是如何思考身体的内与外的问题?

陈界仁:道教有一幅描写身体内在的「内经图」,以自然的山水、节气来表现身体内部的小宇宙与外在自然的平衡关系,然而,我们今天的身体内部是甚么呢?我觉得历史上的凌迟照片中,被凌迟者的身体,不但是一个被酷刑割开、贯穿内外的身体,也像是中空的废墟,恍惚的核心,所以我让镜头像飘荡的「魂魄」,进入身体的内部,看到的是身体「外部」的历史遗迹和现代的工厂废墟,对我来说这之间是相通和延续的。

影片中的演员大部分是失业劳工和少数学生,他们大都是第一次拍影片。他们的身体在影片中几乎是很少移动。

我感兴趣的是那些在全球化下,「无法移动」的身体。

台湾在跨国的影音媒体支配下,几乎快没有影音工业,还存在的影音工业也只能为消费而服务。或许在思考影像美学的同时,同时需认识我们始终是在「断裂」与「支离破碎」的处境中。相对于影片媒材本身所具有的连续性,我想使用一种「断裂」的叙事方式,进行影片中的叙事,让观众因为叙事的断裂,从所存有的裂缝,通过凝视,而去追问影片中的人与物,去追问他们是谁?

我希望影片结束时,会是疑问的开始。

因为「断裂」对我来说是现况,是美学形式,也是叙述的主题。

问:对于影片从头至尾的缓慢节奏呢?影片是无声的吗?

陈界仁:除了凌迟的刑罚像是缓慢无尽的延拖,一种未曾终结的处境。同时,我希望观众能在缓慢的速度下「凝视」影片中的每一张脸孔,演出者不止是仿真历史上的刑罚,他们也显现了他们当下自身的处境。所以我让饰演受刑者的演出者,留着他原来的现代发型,他应该保持他当代的<

你甜美的尸体 犹如盛开的花朵

─陈界仁的魂魄暴乱

视频链接

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120411.ram

陳界仁這次作品《魂魄暴亂》分為兩個部分;一是連體,二是蒐夢。

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120412.ram

《蒐夢》陳界仁在圓弧壁上的石板後藏錄音機,不停播放夢境,兩個白色房間一是「入夢房」,二是「錄夢房」。

【1998.12.4在地实验讯】「你有没有想过瞎子的梦是怎么样的?不知道他们在梦中看到的究竟是什么……」

「有没有朋友说在梦中见过你?在他的梦中你在作什么?」

「焦虑,你会不会很容易焦虑?尤其是对着摄影机,不要再拍了,够了,这真是一个不平等的权力关系,我现在要逃到摄影机的后面了……」

陈界仁,自言自语已经成为习惯。不停丢出问句、等待着响应,完全无法忍受对话的短暂空白。不停丢出语句探测彼此的距离、关系,要找一个最合宜的姿态继续。问句往往是以「你是不是……」起头,无力无奈的问句让箭头转向,成为内在焦虑的写实外现。仿佛被弃置野地的旅人,不停地高举空缺了标记的指南针。血淋淋撕去合宜亲切的社会礼仪,暴露着交谈的双方无可弥补的距离,所谓「采访」、「报导」之荒谬,在于沟通之不可能,在于面对虚构之公众不知如何自我陈述,更在于语言本质之谬误。训练有素的社会行为轰然崩溃,有人竟然是连维持着简单的社交对应都无能,焦虑于是乎瘟疫般蔓延,填塞了访谈双方的精神空间。陈界仁瞪视着摄影机,焦虑到生气,终于说:「等一下是不是轮我访问你……..」

从88年到95年,陈界仁一直过着半独居的生活。在新店弟弟的住所,

常常一天说的话只有「老板,给我一包白长。」长长的独居生活带来了一些后遗症。「若一天内必须要打三通以上的电话,对我而言,就像有好多工作,我会想了又想,迟迟不能去做。」「很容易焦虑。你会不会?」

不工作、不创作,不动,那么陈界仁在作什么?「幻想。我常常一个恍惚,一天就过去了。这段时间中有一年,几乎彻底的什么事都没作,有一天忽然发现,啊,过了一年。」

坚信一个人永远比一加许多来的丰富。虽然独居不必然是因为这样的信念。

陈界仁这次的《魂魄暴乱-Ⅱ连体与搜梦》有两个部分,连体是陈界仁96年以来计算机输出影像创作的系列延续,搜梦则是陈界仁为藏梦塔而作的一个「创作」。陈界仁计划从1998十月起到1999十二月止,收集1000个人的1000个梦想,装置在以1000块石板建造而成的圆形塔中,观众只要沿着石阶向上,贴着每一块石壁,就可以听到石壁后录制的每个不同的梦境。登至塔顶,观众就可以进入被各种不同梦境包围的塔中。这个展出算是呈现藏梦塔建造的预备动作,故名曰搜梦。在这次展览会场的墙上,陈界仁陈列了许多石板,每个石板背后都藏了一个梦境,墙壁仿真了未来圆塔的面积,圈出一块圆弧空间,观众一走入圆形展场,即刻陷入众声喧哗。唯一逃避的方式是;选择一块石壁,俯耳倾听,潜入任一不知名的梦境。

「梦境已经是人唯一还能拥有差异的东西了。」这是一个「企划」的年代,人生活的每个部分都被事先预测、规划,在每一种企划中,人都是同一、均质的,差异不见了,人越来越不知道什么东西能真正自主,只能在被决定好的决定中决定。只有梦境,最私密的梦境,谁也夺不走。梦境是连自己都无法掌控的东西,你不知道为什么作梦,这个梦有什么意思?每个人的梦都不同,即使情节相似,也绝对不会「一样」。「我珍惜着这样的差异,那是人所能拥有的最好的东西了。」

藏梦塔蕴藏了两个意象。在佛经中有一段记载;释迦牟尼将自己的骨灰分为二万八千份,盖了二万八千个佛塔,每个佛塔都奉有一份佛祖的骨灰。每一座塔都享有二万八千分之一佛祖的肉身分割。这样的意象让陈界仁十分着迷。另一是圣经中的巴别塔典故。世人要造一座通天之塔,集合众人团结之力,造塔以通天,上帝大为震怒,恐万能主宰权威被毁,故使世人操不同语言,彼此不能了解,也再难团结一致,散居四处。「这是差异的诞生记载。用每个人最独特的梦境建筑一座塔,这个塔是差异的塔,不是一致的塔。一致并不迷人。」

早在解严前,陈界仁就曾有所谓「行动艺术」的表演。据他的描述是:「伙同一群也是闲闲无事的小孩(那时陈界仁二十岁出头),趁着选举一片紊乱,在西门町眼睛蒙上黑布,大吼大叫来回半小时,结束。」。之后更成熟的一次表演是「奶精仪式」,这是一个持续性的演出,四个星期,依序是从闹区到山区,及山区到海边的表演。一群年轻人,从东区匍伏爬行到仁爱圆环,进入新象剧场演出,沿途吸引了大批的路人围观。从都市的中心渐次位移,演出结束的地点:海边,对陈界仁而言意味着岛的最边缘。在那样一个政治氛围肃杀的年代,这样的表演有没有「诉求」?「我一向是最政治不正确的。」陈界仁说。「那个年代,什么新马、左派、反体制都还不流行,我也都不懂。演出,只是因为生命状态吧!在生命经验中直觉有些东西不对,要喊出来,就作了。」陈界仁在当时与所谓学院人事几乎没有任何接触,一直到后来,也没有进入所谓的「艺术圈」。

大部分的人第一次接触陈界仁的作品直觉都是:暴力、煽情。也就是陈界仁96年以来计算机影像输出的系列。他挪用了南京大屠杀的照片,布置了遍地凶残。两颗头颅如盛开花朵,在身体上甜美绽放。身着日本军服的士兵掏出阳具,笑着,正要塞进俘虏的嘴里。高高吊起的犯人,肚皮有三度空间的刀痕,肠肚正要往外窜出的一刻,画面凝结。肢离破碎。画面塞满了肉块,可是却不让人觉得有血。在陈界仁的创作自述中他写到:「刑罚作为一种排除构造的具体化仪式,在虐与被虐的纠缠中,旁观者的参予观看,使刑罚的行为渗入观看,观看是刑罚仪典的真正高潮,一种使「后延」发生的高潮。……..在他们(施刑者与受难者)脸孔或肢体上,是否显现了心中话语的地图?而这话语的地图是否也被书写在接续的观看者—我们的肉身内?」

创作自述中对刑罚的诠释隐然袭自傅科。陈界仁说;「虽然我会用学院的方式来诠释我的作品,但事实上,早在我还未阅读这些文本之前,我的作品已然充满这些。我知道或早或晚,都必须去面对它。」陈界仁90年创作的《度亡路1—亡者的历史》已然充满死亡的意象。虽然是以油画绘制的粉彩色调,内容却是佛教地狱轮回的虐杀景象。「当我将这历史影像重绘后,并将自我肉身性记忆的肉身影像融入这迷雾中绘制,这像是一种在恍惚中,共时性存在般的影像,这影像对我而言是一种境像。…….」

我将这书写「境像」的过程,一种对自身体内系谱的书写,一种替自己命名的行动,称为「招魂术」。

(记者郑美雅北美馆报导)

─陈界仁的魂魄暴乱

视频链接

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120411.ram

陳界仁這次作品《魂魄暴亂》分為兩個部分;一是連體,二是蒐夢。

[url]http://www.etat.com/news/etatnews/video/98120412.ram

《蒐夢》陳界仁在圓弧壁上的石板後藏錄音機,不停播放夢境,兩個白色房間一是「入夢房」,二是「錄夢房」。

【1998.12.4在地实验讯】「你有没有想过瞎子的梦是怎么样的?不知道他们在梦中看到的究竟是什么……」

「有没有朋友说在梦中见过你?在他的梦中你在作什么?」

「焦虑,你会不会很容易焦虑?尤其是对着摄影机,不要再拍了,够了,这真是一个不平等的权力关系,我现在要逃到摄影机的后面了……」

陈界仁,自言自语已经成为习惯。不停丢出问句、等待着响应,完全无法忍受对话的短暂空白。不停丢出语句探测彼此的距离、关系,要找一个最合宜的姿态继续。问句往往是以「你是不是……」起头,无力无奈的问句让箭头转向,成为内在焦虑的写实外现。仿佛被弃置野地的旅人,不停地高举空缺了标记的指南针。血淋淋撕去合宜亲切的社会礼仪,暴露着交谈的双方无可弥补的距离,所谓「采访」、「报导」之荒谬,在于沟通之不可能,在于面对虚构之公众不知如何自我陈述,更在于语言本质之谬误。训练有素的社会行为轰然崩溃,有人竟然是连维持着简单的社交对应都无能,焦虑于是乎瘟疫般蔓延,填塞了访谈双方的精神空间。陈界仁瞪视着摄影机,焦虑到生气,终于说:「等一下是不是轮我访问你……..」

从88年到95年,陈界仁一直过着半独居的生活。在新店弟弟的住所,

常常一天说的话只有「老板,给我一包白长。」长长的独居生活带来了一些后遗症。「若一天内必须要打三通以上的电话,对我而言,就像有好多工作,我会想了又想,迟迟不能去做。」「很容易焦虑。你会不会?」

不工作、不创作,不动,那么陈界仁在作什么?「幻想。我常常一个恍惚,一天就过去了。这段时间中有一年,几乎彻底的什么事都没作,有一天忽然发现,啊,过了一年。」

坚信一个人永远比一加许多来的丰富。虽然独居不必然是因为这样的信念。

陈界仁这次的《魂魄暴乱-Ⅱ连体与搜梦》有两个部分,连体是陈界仁96年以来计算机输出影像创作的系列延续,搜梦则是陈界仁为藏梦塔而作的一个「创作」。陈界仁计划从1998十月起到1999十二月止,收集1000个人的1000个梦想,装置在以1000块石板建造而成的圆形塔中,观众只要沿着石阶向上,贴着每一块石壁,就可以听到石壁后录制的每个不同的梦境。登至塔顶,观众就可以进入被各种不同梦境包围的塔中。这个展出算是呈现藏梦塔建造的预备动作,故名曰搜梦。在这次展览会场的墙上,陈界仁陈列了许多石板,每个石板背后都藏了一个梦境,墙壁仿真了未来圆塔的面积,圈出一块圆弧空间,观众一走入圆形展场,即刻陷入众声喧哗。唯一逃避的方式是;选择一块石壁,俯耳倾听,潜入任一不知名的梦境。

「梦境已经是人唯一还能拥有差异的东西了。」这是一个「企划」的年代,人生活的每个部分都被事先预测、规划,在每一种企划中,人都是同一、均质的,差异不见了,人越来越不知道什么东西能真正自主,只能在被决定好的决定中决定。只有梦境,最私密的梦境,谁也夺不走。梦境是连自己都无法掌控的东西,你不知道为什么作梦,这个梦有什么意思?每个人的梦都不同,即使情节相似,也绝对不会「一样」。「我珍惜着这样的差异,那是人所能拥有的最好的东西了。」

藏梦塔蕴藏了两个意象。在佛经中有一段记载;释迦牟尼将自己的骨灰分为二万八千份,盖了二万八千个佛塔,每个佛塔都奉有一份佛祖的骨灰。每一座塔都享有二万八千分之一佛祖的肉身分割。这样的意象让陈界仁十分着迷。另一是圣经中的巴别塔典故。世人要造一座通天之塔,集合众人团结之力,造塔以通天,上帝大为震怒,恐万能主宰权威被毁,故使世人操不同语言,彼此不能了解,也再难团结一致,散居四处。「这是差异的诞生记载。用每个人最独特的梦境建筑一座塔,这个塔是差异的塔,不是一致的塔。一致并不迷人。」

早在解严前,陈界仁就曾有所谓「行动艺术」的表演。据他的描述是:「伙同一群也是闲闲无事的小孩(那时陈界仁二十岁出头),趁着选举一片紊乱,在西门町眼睛蒙上黑布,大吼大叫来回半小时,结束。」。之后更成熟的一次表演是「奶精仪式」,这是一个持续性的演出,四个星期,依序是从闹区到山区,及山区到海边的表演。一群年轻人,从东区匍伏爬行到仁爱圆环,进入新象剧场演出,沿途吸引了大批的路人围观。从都市的中心渐次位移,演出结束的地点:海边,对陈界仁而言意味着岛的最边缘。在那样一个政治氛围肃杀的年代,这样的表演有没有「诉求」?「我一向是最政治不正确的。」陈界仁说。「那个年代,什么新马、左派、反体制都还不流行,我也都不懂。演出,只是因为生命状态吧!在生命经验中直觉有些东西不对,要喊出来,就作了。」陈界仁在当时与所谓学院人事几乎没有任何接触,一直到后来,也没有进入所谓的「艺术圈」。

大部分的人第一次接触陈界仁的作品直觉都是:暴力、煽情。也就是陈界仁96年以来计算机影像输出的系列。他挪用了南京大屠杀的照片,布置了遍地凶残。两颗头颅如盛开花朵,在身体上甜美绽放。身着日本军服的士兵掏出阳具,笑着,正要塞进俘虏的嘴里。高高吊起的犯人,肚皮有三度空间的刀痕,肠肚正要往外窜出的一刻,画面凝结。肢离破碎。画面塞满了肉块,可是却不让人觉得有血。在陈界仁的创作自述中他写到:「刑罚作为一种排除构造的具体化仪式,在虐与被虐的纠缠中,旁观者的参予观看,使刑罚的行为渗入观看,观看是刑罚仪典的真正高潮,一种使「后延」发生的高潮。……..在他们(施刑者与受难者)脸孔或肢体上,是否显现了心中话语的地图?而这话语的地图是否也被书写在接续的观看者—我们的肉身内?」

创作自述中对刑罚的诠释隐然袭自傅科。陈界仁说;「虽然我会用学院的方式来诠释我的作品,但事实上,早在我还未阅读这些文本之前,我的作品已然充满这些。我知道或早或晚,都必须去面对它。」陈界仁90年创作的《度亡路1—亡者的历史》已然充满死亡的意象。虽然是以油画绘制的粉彩色调,内容却是佛教地狱轮回的虐杀景象。「当我将这历史影像重绘后,并将自我肉身性记忆的肉身影像融入这迷雾中绘制,这像是一种在恍惚中,共时性存在般的影像,这影像对我而言是一种境像。…….」

我将这书写「境像」的过程,一种对自身体内系谱的书写,一种替自己命名的行动,称为「招魂术」。

(记者郑美雅北美馆报导)

展览现场

这位大哥实在

陈界仁:一个台湾艺术家的阶级记录

他是生长于“眷村”的台湾艺术家,他一直在以一种大陆人早已陌生的阶级斗争似的语言,来记录“被现实社会忽视孤立的人”;他是台湾国际声誉最盛的艺术家之一,但至今仍无存款

“我只是想到美国看望生病的奶奶,签证官说怀疑我要偷渡。”

“签证官看也不看我准备的资料,就给我一张纸。上面写着没有申诉的管道。”

……

在封闭、压抑的面试间里,一个个女孩面无表情地对着镜头说着这些话,眼神里都是失落、绝望和愤恨。

镜头慢慢变暗、隐去。再亮起时,数名中年女性各自扶着行李车等候在台湾机场的入境处,手中拿着一页表格。

“我嫁到台湾已经5年,至今还没能拿到台湾身份证。”

“我到台湾探亲,在机场,他们把我和丈夫分开询问,问我是否和丈夫一起洗澡,丈夫起床时先迈左脚还是右脚。他们怀疑我们是假结婚。”

……

这些中年女人用夹杂着各地方言的普通话这样说道。她们是嫁到台湾的“大陆配偶”,为了取得台湾身份,有时要经历许多有损尊严的调查。

这个名为《帝国边界》的录像作品在大屏幕上安静地播放时,陈界仁就坐在隔壁的咖啡馆。谈话间,总有一些词语从他嘴里冒出来,比如“美帝国主义”和“统治阶级”。这是一个生长于台湾的艺术家,这些词语已让生长在大陆的人感觉恍若隔世。

艺术开始在即将解严时

“美国就是个帝国嘛,这谁都知道的。”50岁的陈界仁点了根烟,认真地对《中国新闻周刊》记者说。《帝国边界》起始于2008年。陈界仁受邀到美国参加双年展,去往美国在台协会申请签证时被签证官怀疑会滞留美国。于是,他注册了一个博客起名为“我怀疑你要偷渡”。他希望有被拒签经历的人们在这里留下各自的案例。

两三周之内,留言者众多。有人以一个受害者的心态申诉,也有人站在美国立场上认为这样的审查合理合法。陈界仁筛选了合适的案例,找了一些台湾小剧场的演员,面对镜头默默地念出那些冰冷的拒签理由。

“美国人到台湾不需要签证,那么这就是不平等。虽然我们渺小,但也要正视这个不平等的现实。”陈界仁对《中国新闻周刊》记者说,“在面对美国帝国意识的同时,我们也得反思一下台湾对大陆配偶的政策。”

于是又有了作品的下半段。那些大陆配偶以同样悲惨的声调申诉着不公正的待遇。

“法律不是真理,法律是可以被改动的,而且通常法律都是为统治阶级服务的。”陈界仁的语气里总有些阶级反抗的味道。

在他看来,在那个“我怀疑你要偷渡”的博客上留言为美国拒签辩护的人都是“被美国洗脑”的结果。这种教化从他出生就已经开始。

陈界仁出生在1960年。那时的台湾还处于戒严时期。“其实因为一出生就在戒严当中,所以不会去想为什么我们不能抗议,为什么不能罢工之类的问题。”陈界仁说,“那时没什么感觉,因为你已经习惯了。”

他不是个爱上学的孩子,在工艺美术学校念完高职,就选择工作。当然,20岁的陈界仁必须先去服兵役。在80年代初,青年们的反抗意识越发明显。在陈界仁的记忆里,几年之后,“街上就经常打来打去,扔汽油瓶。”那是解严的前兆。

但在那之前,在戒严的沉闷时光里,陈界仁也在寻找着解放自己的方式。他和几个朋友一起做小剧场话剧,偶尔拍拍实验电影和纪录片。“圈子很小,而且和台湾主流艺术界也没什么来往。”他说,“我那时就是个文艺小青年。有人搞什么社会运动,我就跟着去帮忙。”

几乎与此同时,中国大陆正在上演着轰轰烈烈的“八五美术运动”,年轻艺术家组成各种群体和团队试图冲破固有的艺术体制。陈界仁在对岸的报纸上看着这一切,朦朦胧胧地想象。那时,台湾报禁已经解除。1987年,戒严正式宣告结束。

宽松的气氛突然降临,陈界仁却疑惑起来。戒严时期灌输的二元对立立场崩塌了,陈界仁觉得不能像过去一样只限于批判一个党派,“问题更加复杂了。”

荒废的八年 “清洗”精神与身份

1988年蒋经国去世。从这一年之后的八年间,陈界仁再没碰过艺术。

那段时间,他已经辞去了收入很好的动画制作工作,靠弟弟摆地摊养活。现在回想起来,陈界仁把那段日子总结为,“每天不负责任地发呆。”没人能说得清那时他脑子里到底在想什么,包括他自己。他能记得的事就是每天下楼买包烟,那是唯一的人际交往。

那时候他对大陆半关心半好奇,80年代末还曾造访北京。有些北京的青年艺术家已经开始扎堆取暖,在郊区租了农民房放弃工作进行实验艺术。

“那时候大陆艺术家说自己很边缘。我就想,这还边缘啊?他们做行为艺术的时候,法新社、路透社、美联社都在旁边拍。我们那会儿做艺术才叫边缘,谁都不知道。”陈界仁笑着对《中国新闻周刊》记者说。

发呆的日子结束在1996年。那时候,陈界仁明白了自己八年来所思考的不过是“自己内化的精神和身份如何清洗、如何重建”。

他找到了新的艺术媒介——照片。在陈界仁小学的时候,因为国民党意识形态的教化,小学生经常会观看一些图片展览,照片中充斥着文革、红卫兵武斗、国民党反共历史以及南京大屠杀的内容。

那些黑白的、惨烈的影像一直在他脑海中挥之不去。于是他借用了南京大屠杀中的一张照片,进行重构。八年没有工作让陈界仁几乎赤贫,他找到一个有电脑的朋友,趁着对方白天上班的时间借他的电脑进行操作。

照片上满是无名的杀戮者和无名的被杀者。从这开始,阴冷、惨白和残酷就成为了陈界仁作品中的标志。他为这个作品起名《魂魄暴乱》。“在那段历史中,我们永远是被拍摄者,而且被拍摄者都是无名的,这值得我们去反思。”陈界仁说,“所以我觉得我们需要一次内心的暴乱去反思。”

这样的作品做了两年。当然卖不出去。台湾没有观念艺术的市场空间,而且他的作品如此阴暗。台湾艺术圈对陈界仁也有些不屑一顾,在台湾,艺术学院认为如果用艺术介入现实、关照历史,那就是一种低级而简单的再现。主流艺术界更欣赏“纯艺术”。

1998年,陈界仁的作品被圣保罗双年展策展人发现,从此开始了全球双年展的旅程。从巴西到意大利,陈界仁的暴力影像不停地与观众见面,但与收藏家无缘。但偶尔也会有幸运降临。台湾的一个基金会需要寻找一位艺术新人,经过多方打听,决定将一笔资金拨付陈界仁。他用这笔钱开始拍摄了视频作品《凌迟考》,在酷刑的背后植入了从圆明园废墟、731部队一直到台湾绿岛监狱的景象。气氛和态度与《魂魄暴乱》一脉相承。

这是陈界仁一个系列作品的结束,也是对自己“荒废”八年的交代。从这之后,他把目光转向更为当下和现实的场景。

以记录阻止集体的健忘症

惨白的白炽灯照耀着荒废的工厂,一群中年女工走进来。她们拂去缝纫机上厚重的尘土开始穿针引线。女工们身材臃肿、皮肤松弛,早已应是退休的年纪。但这座工厂吞噬了她们的年华之后恶性关厂,工人的退休费再无着落。

这是一个新闻界司空见惯的故事,多到再难引起人们的注意。但是陈界仁抽取了一个工厂的场景,挑选了几十位女工拍成了这个视频作品。在他看来,《加工厂》中所陈述的是生命史本身。“我们的生命史和加工业史是重叠的。我的大姐一辈子就在加工厂打工。这是60年代到90年代人们工作的为数不多的去处。”陈界仁说。在他心里,《加工厂》中包含了资本、权力、生命、尊严一系列始终存在但也被人们忽略的命题。

陈界仁的青年时代与台湾的经济起飞同步,工业的繁荣和资本的涌入让这个小岛一下子泡沫高涨。人们被资本哄抬得辨不清方向,“那时候台湾流行一句话,翻译成普通话就是,台湾的钱多得淹得过脚。”陈界仁回忆说。但资本永远会流向成本更低的洼地,当大陆吸引了更多的企业,台湾才看到自己曾经的膨胀多么缺乏根基。

这一切都让陈界仁十分敏感。他曾经工作过的制作动画的公司也是大致相似的例子。他们制作动画、送往美国,之后再度转销回台湾,人们在这样的精神产品中逐渐认同了美国的价值观。而在陈界仁公司隔壁,就是戒严时期国民党关押和审讯政治犯的场所。他拼命工作的时候从未注意过那个审讯室。多年之后,经济大潮退去,自己也抽身离开的时候才发觉那是一个多么充满隐喻的地域。

在陈界仁看来,他的作品正是在抵抗台湾人对于历史的健忘。“台湾正日益变为一个快速遗忘的消费社会,它已经放弃了叙述自我的权利。我必须站出来去阻止这种遗忘的发生。记录那些长久以来被统治阶层排除在话语权范围之外的普通民众,记录那些被现实社会忽视孤立的人,以此来防止集体健忘症的发生。”他曾这样说道。

生长于“眷村”的陈界仁一直是个异类。少年时他偷偷地阅读鲁迅和其他被禁止的左派作家的作品、参加社会运动;后来当台湾解严,人们纷纷认同资本逻辑的时候,他却开始批判资本强权;他说着阶级斗争似的语言却绝对警惕极权主义的苗头;他是台湾国际声誉最盛的艺术家之一,但至今仍无存款。

2006年前后,大陆当代艺术市场极为火爆,几家画廊力邀陈界仁到北京举办个展。他来北京看了一圈,对那些天价作品无法理解,于是婉拒了邀约。直到今年,他得知因为金融危机,很多画廊纷纷转型和沉寂,这才决定在北京举办了在大陆的第一次个展。他也想,“把上一系列的作品卖一些,钱正好投入到下一次创作中。”

他是生长于“眷村”的台湾艺术家,他一直在以一种大陆人早已陌生的阶级斗争似的语言,来记录“被现实社会忽视孤立的人”;他是台湾国际声誉最盛的艺术家之一,但至今仍无存款

“我只是想到美国看望生病的奶奶,签证官说怀疑我要偷渡。”

“签证官看也不看我准备的资料,就给我一张纸。上面写着没有申诉的管道。”

……

在封闭、压抑的面试间里,一个个女孩面无表情地对着镜头说着这些话,眼神里都是失落、绝望和愤恨。

镜头慢慢变暗、隐去。再亮起时,数名中年女性各自扶着行李车等候在台湾机场的入境处,手中拿着一页表格。

“我嫁到台湾已经5年,至今还没能拿到台湾身份证。”

“我到台湾探亲,在机场,他们把我和丈夫分开询问,问我是否和丈夫一起洗澡,丈夫起床时先迈左脚还是右脚。他们怀疑我们是假结婚。”

……

这些中年女人用夹杂着各地方言的普通话这样说道。她们是嫁到台湾的“大陆配偶”,为了取得台湾身份,有时要经历许多有损尊严的调查。

这个名为《帝国边界》的录像作品在大屏幕上安静地播放时,陈界仁就坐在隔壁的咖啡馆。谈话间,总有一些词语从他嘴里冒出来,比如“美帝国主义”和“统治阶级”。这是一个生长于台湾的艺术家,这些词语已让生长在大陆的人感觉恍若隔世。

艺术开始在即将解严时

“美国就是个帝国嘛,这谁都知道的。”50岁的陈界仁点了根烟,认真地对《中国新闻周刊》记者说。《帝国边界》起始于2008年。陈界仁受邀到美国参加双年展,去往美国在台协会申请签证时被签证官怀疑会滞留美国。于是,他注册了一个博客起名为“我怀疑你要偷渡”。他希望有被拒签经历的人们在这里留下各自的案例。

两三周之内,留言者众多。有人以一个受害者的心态申诉,也有人站在美国立场上认为这样的审查合理合法。陈界仁筛选了合适的案例,找了一些台湾小剧场的演员,面对镜头默默地念出那些冰冷的拒签理由。

“美国人到台湾不需要签证,那么这就是不平等。虽然我们渺小,但也要正视这个不平等的现实。”陈界仁对《中国新闻周刊》记者说,“在面对美国帝国意识的同时,我们也得反思一下台湾对大陆配偶的政策。”

于是又有了作品的下半段。那些大陆配偶以同样悲惨的声调申诉着不公正的待遇。

“法律不是真理,法律是可以被改动的,而且通常法律都是为统治阶级服务的。”陈界仁的语气里总有些阶级反抗的味道。

在他看来,在那个“我怀疑你要偷渡”的博客上留言为美国拒签辩护的人都是“被美国洗脑”的结果。这种教化从他出生就已经开始。

陈界仁出生在1960年。那时的台湾还处于戒严时期。“其实因为一出生就在戒严当中,所以不会去想为什么我们不能抗议,为什么不能罢工之类的问题。”陈界仁说,“那时没什么感觉,因为你已经习惯了。”

他不是个爱上学的孩子,在工艺美术学校念完高职,就选择工作。当然,20岁的陈界仁必须先去服兵役。在80年代初,青年们的反抗意识越发明显。在陈界仁的记忆里,几年之后,“街上就经常打来打去,扔汽油瓶。”那是解严的前兆。

但在那之前,在戒严的沉闷时光里,陈界仁也在寻找着解放自己的方式。他和几个朋友一起做小剧场话剧,偶尔拍拍实验电影和纪录片。“圈子很小,而且和台湾主流艺术界也没什么来往。”他说,“我那时就是个文艺小青年。有人搞什么社会运动,我就跟着去帮忙。”

几乎与此同时,中国大陆正在上演着轰轰烈烈的“八五美术运动”,年轻艺术家组成各种群体和团队试图冲破固有的艺术体制。陈界仁在对岸的报纸上看着这一切,朦朦胧胧地想象。那时,台湾报禁已经解除。1987年,戒严正式宣告结束。

宽松的气氛突然降临,陈界仁却疑惑起来。戒严时期灌输的二元对立立场崩塌了,陈界仁觉得不能像过去一样只限于批判一个党派,“问题更加复杂了。”

荒废的八年 “清洗”精神与身份

1988年蒋经国去世。从这一年之后的八年间,陈界仁再没碰过艺术。

那段时间,他已经辞去了收入很好的动画制作工作,靠弟弟摆地摊养活。现在回想起来,陈界仁把那段日子总结为,“每天不负责任地发呆。”没人能说得清那时他脑子里到底在想什么,包括他自己。他能记得的事就是每天下楼买包烟,那是唯一的人际交往。

那时候他对大陆半关心半好奇,80年代末还曾造访北京。有些北京的青年艺术家已经开始扎堆取暖,在郊区租了农民房放弃工作进行实验艺术。

“那时候大陆艺术家说自己很边缘。我就想,这还边缘啊?他们做行为艺术的时候,法新社、路透社、美联社都在旁边拍。我们那会儿做艺术才叫边缘,谁都不知道。”陈界仁笑着对《中国新闻周刊》记者说。

发呆的日子结束在1996年。那时候,陈界仁明白了自己八年来所思考的不过是“自己内化的精神和身份如何清洗、如何重建”。

他找到了新的艺术媒介——照片。在陈界仁小学的时候,因为国民党意识形态的教化,小学生经常会观看一些图片展览,照片中充斥着文革、红卫兵武斗、国民党反共历史以及南京大屠杀的内容。

那些黑白的、惨烈的影像一直在他脑海中挥之不去。于是他借用了南京大屠杀中的一张照片,进行重构。八年没有工作让陈界仁几乎赤贫,他找到一个有电脑的朋友,趁着对方白天上班的时间借他的电脑进行操作。

照片上满是无名的杀戮者和无名的被杀者。从这开始,阴冷、惨白和残酷就成为了陈界仁作品中的标志。他为这个作品起名《魂魄暴乱》。“在那段历史中,我们永远是被拍摄者,而且被拍摄者都是无名的,这值得我们去反思。”陈界仁说,“所以我觉得我们需要一次内心的暴乱去反思。”

这样的作品做了两年。当然卖不出去。台湾没有观念艺术的市场空间,而且他的作品如此阴暗。台湾艺术圈对陈界仁也有些不屑一顾,在台湾,艺术学院认为如果用艺术介入现实、关照历史,那就是一种低级而简单的再现。主流艺术界更欣赏“纯艺术”。

1998年,陈界仁的作品被圣保罗双年展策展人发现,从此开始了全球双年展的旅程。从巴西到意大利,陈界仁的暴力影像不停地与观众见面,但与收藏家无缘。但偶尔也会有幸运降临。台湾的一个基金会需要寻找一位艺术新人,经过多方打听,决定将一笔资金拨付陈界仁。他用这笔钱开始拍摄了视频作品《凌迟考》,在酷刑的背后植入了从圆明园废墟、731部队一直到台湾绿岛监狱的景象。气氛和态度与《魂魄暴乱》一脉相承。

这是陈界仁一个系列作品的结束,也是对自己“荒废”八年的交代。从这之后,他把目光转向更为当下和现实的场景。

以记录阻止集体的健忘症

惨白的白炽灯照耀着荒废的工厂,一群中年女工走进来。她们拂去缝纫机上厚重的尘土开始穿针引线。女工们身材臃肿、皮肤松弛,早已应是退休的年纪。但这座工厂吞噬了她们的年华之后恶性关厂,工人的退休费再无着落。

这是一个新闻界司空见惯的故事,多到再难引起人们的注意。但是陈界仁抽取了一个工厂的场景,挑选了几十位女工拍成了这个视频作品。在他看来,《加工厂》中所陈述的是生命史本身。“我们的生命史和加工业史是重叠的。我的大姐一辈子就在加工厂打工。这是60年代到90年代人们工作的为数不多的去处。”陈界仁说。在他心里,《加工厂》中包含了资本、权力、生命、尊严一系列始终存在但也被人们忽略的命题。

陈界仁的青年时代与台湾的经济起飞同步,工业的繁荣和资本的涌入让这个小岛一下子泡沫高涨。人们被资本哄抬得辨不清方向,“那时候台湾流行一句话,翻译成普通话就是,台湾的钱多得淹得过脚。”陈界仁回忆说。但资本永远会流向成本更低的洼地,当大陆吸引了更多的企业,台湾才看到自己曾经的膨胀多么缺乏根基。

这一切都让陈界仁十分敏感。他曾经工作过的制作动画的公司也是大致相似的例子。他们制作动画、送往美国,之后再度转销回台湾,人们在这样的精神产品中逐渐认同了美国的价值观。而在陈界仁公司隔壁,就是戒严时期国民党关押和审讯政治犯的场所。他拼命工作的时候从未注意过那个审讯室。多年之后,经济大潮退去,自己也抽身离开的时候才发觉那是一个多么充满隐喻的地域。

在陈界仁看来,他的作品正是在抵抗台湾人对于历史的健忘。“台湾正日益变为一个快速遗忘的消费社会,它已经放弃了叙述自我的权利。我必须站出来去阻止这种遗忘的发生。记录那些长久以来被统治阶层排除在话语权范围之外的普通民众,记录那些被现实社会忽视孤立的人,以此来防止集体健忘症的发生。”他曾这样说道。

生长于“眷村”的陈界仁一直是个异类。少年时他偷偷地阅读鲁迅和其他被禁止的左派作家的作品、参加社会运动;后来当台湾解严,人们纷纷认同资本逻辑的时候,他却开始批判资本强权;他说着阶级斗争似的语言却绝对警惕极权主义的苗头;他是台湾国际声誉最盛的艺术家之一,但至今仍无存款。

2006年前后,大陆当代艺术市场极为火爆,几家画廊力邀陈界仁到北京举办个展。他来北京看了一圈,对那些天价作品无法理解,于是婉拒了邀约。直到今年,他得知因为金融危机,很多画廊纷纷转型和沉寂,这才决定在北京举办了在大陆的第一次个展。他也想,“把上一系列的作品卖一些,钱正好投入到下一次创作中。”

帝国边界Ⅰ&Ⅱ——陈界仁个展

长征空间于2010年12月4日隆重推出陈界仁个展——帝国边界Ⅰ&Ⅱ。这既是该系列作品的中国大陆首映,也是陈界仁在中国大陆的一次大规模个展。

陈界仁是台湾最具国际影响力的艺术家之一 ,陈界仁作品(以影像作品为主)中一以贯之的核心精神是将社会中那些隐秘的政治操控力量、权力关系呈现出来,以及反思在国家与资本通过全球结盟,所构成新自由主义的“帝国”中,如何透过“艺术”生产、创造出去除“帝国意识”的行动。

《帝国边界I》是从博客“我怀疑你是要偷渡”的留言发展而成的作品。影片以“报告剧”的形式、由两个段落组成。第一段是台湾人申办赴美短期签证时,遭到面试官以粗暴的言词对待和莫名理由拒签的八个典型案例;第二段则呈现九位嫁给台湾人的中国大陆配偶入境台湾时,从机场的面谈制度开始,就必须面对台湾移民署各种严苛审查和歧视的经验。

影片以“搭景”的方式,将那些原本被国家权力封锁而“不可见”的空间——AIT和机场的面谈室,翻转为可被观众“看见”和“听见”的场所。

《帝国边界II——西方公司》是陈界仁以父亲过世后留下的遗物为出发点,反思美国从冷战/戒严时期开始,对台湾社会进行长期宰制的历史,以及将台湾塑造成“无档案化的社会”和集体精神“空白化”的现象;影片同时藉由“再书写”与“再想象”的形式,提出“人民记忆”与“人民书写”的必要性。

展览现场图片

长征空间于2010年12月4日隆重推出陈界仁个展——帝国边界Ⅰ&Ⅱ。这既是该系列作品的中国大陆首映,也是陈界仁在中国大陆的一次大规模个展。

陈界仁是台湾最具国际影响力的艺术家之一 ,陈界仁作品(以影像作品为主)中一以贯之的核心精神是将社会中那些隐秘的政治操控力量、权力关系呈现出来,以及反思在国家与资本通过全球结盟,所构成新自由主义的“帝国”中,如何透过“艺术”生产、创造出去除“帝国意识”的行动。

《帝国边界I》是从博客“我怀疑你是要偷渡”的留言发展而成的作品。影片以“报告剧”的形式、由两个段落组成。第一段是台湾人申办赴美短期签证时,遭到面试官以粗暴的言词对待和莫名理由拒签的八个典型案例;第二段则呈现九位嫁给台湾人的中国大陆配偶入境台湾时,从机场的面谈制度开始,就必须面对台湾移民署各种严苛审查和歧视的经验。

影片以“搭景”的方式,将那些原本被国家权力封锁而“不可见”的空间——AIT和机场的面谈室,翻转为可被观众“看见”和“听见”的场所。

《帝国边界II——西方公司》是陈界仁以父亲过世后留下的遗物为出发点,反思美国从冷战/戒严时期开始,对台湾社会进行长期宰制的历史,以及将台湾塑造成“无档案化的社会”和集体精神“空白化”的现象;影片同时藉由“再书写”与“再想象”的形式,提出“人民记忆”与“人民书写”的必要性。

展览现场图片

对话

12月4日14:00在长征食堂以陈界仁展览展开关于“影像和声音的美学与政治性”等话题的深入讨论。陈界仁将提出以下议题:

1、“此时此刻”的问题意识,即如何看待当代─去历史、去脉络、去身体,以及永恒零碎化、片段化的景观化社会?

确立这个问题意识,才好接着谈景观化社会中,关键的影音媒体与网络如何藉由媒体治理和殖民当代的“社会生活”。

2、当代的“民主”何以失效?激进民主的必要。

景观化社会中,治理阶级通过影音媒体长期的娱乐化教育,将“民主”简化为多数表决,“人民”﹝芸芸众生﹞被简化为大众﹝消费大众﹞,“个体”被简化为私有化,使得新自由主义的极端私有化政策与思维逻辑,几乎毫无阻碍地在全球进行。

相对于高士明指出这种“薄板民主”的危险性,那么真正民主的核心意义应该为何?我认为应该回到大部分国家宪法中都提到的“人权”概念,﹝这里的人权不只是西方媒体常提到的言论、宗教、性别、成立政党的自由﹞而是人权观念中“不可表决性”的范围该包含哪些──居住权、工作权、文化权等等,是否应该被包含在更广义的人权意识中。

3、“影像和声音的美学与政治性”

相对于景观化社会藉由视觉媒体进行的治理与殖民策略,今天我们该如何建立另一种﹝多种﹞具反思性的政治性影音美学行动?政治性视觉美学的可能性为何?如何实践等等。

希望以这样的讨论顺序,打开更多关于“影像和声音的美学与政治性”的讨论。

关于艺术家

陈界仁,1960年生于台湾桃园,高职美工科毕业,目前生活和工作于台湾台北。

在台湾冷战/戒严时期,他于就读高职美工科时,即因校方认为其作品「思想灰色」而被禁止展出;毕业后,他曾至电子工厂、动画加工厂工作。

1983─1986年陈界仁曾以游击式的行为艺术和策划体制外的地下展览,干扰当时的戒严体制。

1984年陈界仁至当时「积极推广」现代主义艺术的美国文化中心举办个展时,于展览开幕当天被美国文化中心以不明理由封杀,经此事件后,他开始反思美国对台湾进行政治、经济、文化上的各种殖民政策。

1985年他应邀参加台北市立美术馆「前卫‧空间‧装置」展时,于布展期间,发生美术馆馆长辱骂、损毁参展艺术家张建富作品事件,陈界仁除主动作为受害艺术家控告北美馆馆长之证人,并不再进入北美馆,直到11年后的1996年,陈界仁才再度参加北美馆的展览。

1987年台湾解除戒严后,陈界仁停止创作沉寂了八年,这段期间他在摆地摊的弟弟支助生活下,开始经由重新审视自身的成长经验、家族历史和其生活环境中的军法局、兵工厂、加工区、违章建筑区等空间,省思台湾在历经殖民统治、冷战/戒严时期,成为资本主义生产链的加工基地和逐渐进入消费化社会的演变关系,以及解严后被纳入新自由主义全球化的背后根源和台湾处于国际政治的「例外状态」下,人的处境与其精神的变异过程。

陈界仁认为台湾在经过长期被支配的过程后,无论是在地的社会现实或历史脉络,已被新自由主义主导的主流论述层层遮蔽和抹除,并成为一个「快速遗忘」和失去「历史性地思考未来」的社会。

在1996年重新恢复创作后,他开始通过平面影像和拍摄影片等艺术行动,对边缘区域的现实处境、内在的精神状态,以及如何翻转新自由主义治理逻辑的可能性,进行各种「再书写」、「再想象」和「再连结」的创作计划。

1996年他藉由改写历史上的刑罚影像,讨论在「摄影史」中还隐藏着另一种尚待书写的「被摄影者的历史」,并以此创作了《魂魄暴乱1900─1999》数字平面影像的系列作品,以及2002年的三频道录像作品《凌迟考:一张历史照片的回音》。

在2003年的单频道录像作品《加工厂》中,他邀请失业成衣女工重回恶性关厂的工厂内「工作」,探讨全球化潮流下产业大量外移后,在地失业劳工的现实景况,并藉由「占据」还是属于资方工厂的拍摄行动,将资方的厂房转换成为一个无法被「抹除」的批判场域。2005年的单频道录像作品《八德》,他则邀请从事临时工的「八德」地区居民和无业的朋友,潜入因为恶性关厂而被法院查封的工厂与办公室空间内,在法律上禁止进入和不能搬出任何对象的空间里,藉由一场不断重复搬移、堆栈布满灰尘桌椅的「无目地的劳动」,省思「劳动」的意义为何?

2006年的单频道录像作品《路径图》中,他邀请高雄港码头工人进行一场象征性的罢工行动,藉此连结历史上著名的利物浦码头工人罢工事件,以及探讨在资本与国家共同连手的新自由主义体系下,提出未来政治行动的可能性和如何以艺术的想象性,去延伸历史事件的未来意义。2007─2008年的单频道录像作品《军法局》,他以台湾戒严时期审判和关押政治犯的「军法局」即将改建为人权纪念馆的事件为背景,讨论当代社会的管理机制,是否还在继续建造「无墙监狱」的议题。

2008─2009年的单频道录像作品《帝国边界 I》,他以自身申办美签时被怀疑要偷渡的经验出发,讨论「帝国」如何藉由边界控管政策对弱势区域的人民进行监控与规训。2010年的三频道录像作品《帝国边界II─西方公司》,他以他父亲曾经是美国CIA和国民党合作训练的「反共救国军」的经历,反思美国对台湾社会进行长期宰制的历史,以及将台湾塑造成「无档案化的社会」和集体精神「空白化」的现象;影片同时再次提出「人民记忆」与「人民书写」的重要性。

陈界仁认为通过与在地人民的合作,以及藉由美学的实验和影像诗学所具有的开放性,可以与不同地区的观众共同创造出多重对话的场域和相互连结的可能性;虽然他的作品背后总有其所关注的政治议题,但他认为艺术的意义,更在于将那些语言、文字难以诉说的氛围、精神的幽微状态、身体记忆和感性经验,通过艺术的想象性去进行「书写」;尤其是在被新自由主义宰制的时代,创作不仅是为了抵抗遗忘,更在于如何对「人民书写」的形式和「多元民主」的可能性提出新的想象。

其作品曾个展于:台北市立美术馆、洛杉矶REDCAT艺术中心、马德里苏菲雅皇后国家美术馆、纽约亚洲协会美术馆、巴黎网球场国家画廊等机构。参加过的联展包括:威尼斯双年展、里昂双年展、圣保罗双年展、利物浦双年展、雪梨双年展、伊斯坦堡双年展、台北双年展、光州双年展、上海双年展、福冈亚洲艺术三年展、布里斯本亚太三年展等当代艺术展览,以及西班牙、里斯本、阿尔等摄影节与伦敦、温哥华、爱丁堡、鹿特丹等电影节。曾获2009年台湾国家文艺奖─视觉艺术类、2000年韩国光州双年展特别奖。

12月4日14:00在长征食堂以陈界仁展览展开关于“影像和声音的美学与政治性”等话题的深入讨论。陈界仁将提出以下议题:

1、“此时此刻”的问题意识,即如何看待当代─去历史、去脉络、去身体,以及永恒零碎化、片段化的景观化社会?

确立这个问题意识,才好接着谈景观化社会中,关键的影音媒体与网络如何藉由媒体治理和殖民当代的“社会生活”。

2、当代的“民主”何以失效?激进民主的必要。

景观化社会中,治理阶级通过影音媒体长期的娱乐化教育,将“民主”简化为多数表决,“人民”﹝芸芸众生﹞被简化为大众﹝消费大众﹞,“个体”被简化为私有化,使得新自由主义的极端私有化政策与思维逻辑,几乎毫无阻碍地在全球进行。

相对于高士明指出这种“薄板民主”的危险性,那么真正民主的核心意义应该为何?我认为应该回到大部分国家宪法中都提到的“人权”概念,﹝这里的人权不只是西方媒体常提到的言论、宗教、性别、成立政党的自由﹞而是人权观念中“不可表决性”的范围该包含哪些──居住权、工作权、文化权等等,是否应该被包含在更广义的人权意识中。

3、“影像和声音的美学与政治性”

相对于景观化社会藉由视觉媒体进行的治理与殖民策略,今天我们该如何建立另一种﹝多种﹞具反思性的政治性影音美学行动?政治性视觉美学的可能性为何?如何实践等等。

希望以这样的讨论顺序,打开更多关于“影像和声音的美学与政治性”的讨论。

关于艺术家

陈界仁,1960年生于台湾桃园,高职美工科毕业,目前生活和工作于台湾台北。

在台湾冷战/戒严时期,他于就读高职美工科时,即因校方认为其作品「思想灰色」而被禁止展出;毕业后,他曾至电子工厂、动画加工厂工作。

1983─1986年陈界仁曾以游击式的行为艺术和策划体制外的地下展览,干扰当时的戒严体制。

1984年陈界仁至当时「积极推广」现代主义艺术的美国文化中心举办个展时,于展览开幕当天被美国文化中心以不明理由封杀,经此事件后,他开始反思美国对台湾进行政治、经济、文化上的各种殖民政策。

1985年他应邀参加台北市立美术馆「前卫‧空间‧装置」展时,于布展期间,发生美术馆馆长辱骂、损毁参展艺术家张建富作品事件,陈界仁除主动作为受害艺术家控告北美馆馆长之证人,并不再进入北美馆,直到11年后的1996年,陈界仁才再度参加北美馆的展览。

1987年台湾解除戒严后,陈界仁停止创作沉寂了八年,这段期间他在摆地摊的弟弟支助生活下,开始经由重新审视自身的成长经验、家族历史和其生活环境中的军法局、兵工厂、加工区、违章建筑区等空间,省思台湾在历经殖民统治、冷战/戒严时期,成为资本主义生产链的加工基地和逐渐进入消费化社会的演变关系,以及解严后被纳入新自由主义全球化的背后根源和台湾处于国际政治的「例外状态」下,人的处境与其精神的变异过程。

陈界仁认为台湾在经过长期被支配的过程后,无论是在地的社会现实或历史脉络,已被新自由主义主导的主流论述层层遮蔽和抹除,并成为一个「快速遗忘」和失去「历史性地思考未来」的社会。

在1996年重新恢复创作后,他开始通过平面影像和拍摄影片等艺术行动,对边缘区域的现实处境、内在的精神状态,以及如何翻转新自由主义治理逻辑的可能性,进行各种「再书写」、「再想象」和「再连结」的创作计划。

1996年他藉由改写历史上的刑罚影像,讨论在「摄影史」中还隐藏着另一种尚待书写的「被摄影者的历史」,并以此创作了《魂魄暴乱1900─1999》数字平面影像的系列作品,以及2002年的三频道录像作品《凌迟考:一张历史照片的回音》。

在2003年的单频道录像作品《加工厂》中,他邀请失业成衣女工重回恶性关厂的工厂内「工作」,探讨全球化潮流下产业大量外移后,在地失业劳工的现实景况,并藉由「占据」还是属于资方工厂的拍摄行动,将资方的厂房转换成为一个无法被「抹除」的批判场域。2005年的单频道录像作品《八德》,他则邀请从事临时工的「八德」地区居民和无业的朋友,潜入因为恶性关厂而被法院查封的工厂与办公室空间内,在法律上禁止进入和不能搬出任何对象的空间里,藉由一场不断重复搬移、堆栈布满灰尘桌椅的「无目地的劳动」,省思「劳动」的意义为何?

2006年的单频道录像作品《路径图》中,他邀请高雄港码头工人进行一场象征性的罢工行动,藉此连结历史上著名的利物浦码头工人罢工事件,以及探讨在资本与国家共同连手的新自由主义体系下,提出未来政治行动的可能性和如何以艺术的想象性,去延伸历史事件的未来意义。2007─2008年的单频道录像作品《军法局》,他以台湾戒严时期审判和关押政治犯的「军法局」即将改建为人权纪念馆的事件为背景,讨论当代社会的管理机制,是否还在继续建造「无墙监狱」的议题。

2008─2009年的单频道录像作品《帝国边界 I》,他以自身申办美签时被怀疑要偷渡的经验出发,讨论「帝国」如何藉由边界控管政策对弱势区域的人民进行监控与规训。2010年的三频道录像作品《帝国边界II─西方公司》,他以他父亲曾经是美国CIA和国民党合作训练的「反共救国军」的经历,反思美国对台湾社会进行长期宰制的历史,以及将台湾塑造成「无档案化的社会」和集体精神「空白化」的现象;影片同时再次提出「人民记忆」与「人民书写」的重要性。

陈界仁认为通过与在地人民的合作,以及藉由美学的实验和影像诗学所具有的开放性,可以与不同地区的观众共同创造出多重对话的场域和相互连结的可能性;虽然他的作品背后总有其所关注的政治议题,但他认为艺术的意义,更在于将那些语言、文字难以诉说的氛围、精神的幽微状态、身体记忆和感性经验,通过艺术的想象性去进行「书写」;尤其是在被新自由主义宰制的时代,创作不仅是为了抵抗遗忘,更在于如何对「人民书写」的形式和「多元民主」的可能性提出新的想象。

其作品曾个展于:台北市立美术馆、洛杉矶REDCAT艺术中心、马德里苏菲雅皇后国家美术馆、纽约亚洲协会美术馆、巴黎网球场国家画廊等机构。参加过的联展包括:威尼斯双年展、里昂双年展、圣保罗双年展、利物浦双年展、雪梨双年展、伊斯坦堡双年展、台北双年展、光州双年展、上海双年展、福冈亚洲艺术三年展、布里斯本亚太三年展等当代艺术展览,以及西班牙、里斯本、阿尔等摄影节与伦敦、温哥华、爱丁堡、鹿特丹等电影节。曾获2009年台湾国家文艺奖─视觉艺术类、2000年韩国光州双年展特别奖。

陈界仁:我的摄影暴力美学

文章来源: 南都娱乐周刊

陈界仁是台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表,是目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……

2010年10月,台北市立美术馆(简称北美馆)正在举办台北双年展。此时,北美馆的地下室灰暗、迂回,偶尔有水会从天花板漏下。2009年台湾“国家文艺奖”—视觉艺术类获奖者陈界仁的编年展便在这里举办。

走在这个阴暗的地洞,看到的第一个作品是陈界仁的代表作影片《凌迟考》。在黑白默片与慢镜头对凌迟这一残酷刑法的双重解析下,不少观者可能会害怕,迟疑着不敢全身投入观影室,只好稍探头进去观看。但也有年轻人平静地坐在地上观影,手里捧着笔记本和笔。

陈界仁一向以暴力美学闻名,他说“残酷并不是恐怖,它有意义”。对他而言,“地下室一向是沦为边缘艺术家的展览空间,但其实空间不代表意义”。何况,“在地下可以骂得更加痛快”。

这次,陈界仁跟北美馆是闹僵了。陈界仁责骂北美馆作为公共空间,却成为政客借由吸引人潮而累积政绩的工具,忽略了台湾在地的文化生产。他毫不犹豫地批判,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来了。”

当然,陈界仁的反抗行动远远不止这些。还包括他的作品,一向以人道主义立场,攻击新自由主义下的资本强权为宗旨。尽管他不断质疑体制,他还是顶着体制给的光环:台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表;目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……11月,我们会在上海双年展看到他,以及12月份北京的陈界仁个人展览。

但到现在,他做艺术这行名气响亮却还是负债,因为“我不会骗那些本来根本不鸟我的收藏家我的作品已经卖完了,其实还堆在我仓库里”。

曾经困惑的文艺青年

台大附近温州街的狭小空间,是台北文艺青年的聚集地。狭促的楼梯旋转至二楼是陈界仁的工作室,正厅靠窗摆着一张桌子和两张椅子。两个半小时的采访,烟灰缸里的烟头越来越多。50岁的陈界仁满头泛灰的短发,他习惯穿黑色纯T恤配黑裤子,穿着人字拖往来于工作室与家,也许只是口袋里装了点钱和钥匙。

如果镜头回到陈界仁的儿时,上个世纪六七十年代的台湾是有名的世界工厂。那幅画面,如同解严后的1988年,陈界仁第一次到北京所看到的景象。到处是灰色的刚硬、标准化建筑,无数的加工厂及穿着工服的劳工。走到哪儿都是一股呛鼻的煤球味。

这种成长记忆中铭刻的氛围感,被陈界仁带入到大部分的作品中。他的作品总让人觉得线条很硬、灰色及弥漫着幽微的压抑。

在创作之前,陈界仁的困惑期算得上很长。他自言小时候不会念书,只好随天性去画画,念了高职。但是高职对他来说是个形式主义的地方,既没有传统的精神,也跟现实无关。二十出头的他,伙同一群朋友,借由在西门町蒙上黑布,大吼大叫半小时,结束。当时正好是台湾增额“立法委员”补选的时刻,政治的气氛很敏感,后来情治单位还一直在查这件事。偶尔,陈界仁会到温州街附近的地摊上找到一些盗版的《马克思主义》、《30年代中国文学》。但陈界仁在当时与所谓学院派几乎没有任何接触,没有进入所谓的“艺术圈”。

二十几岁,他也开始赚钱。他到动画公司打工,甚至有机会到大陆发财致富,但他拒绝了,“我不想成为一个纯粹赚钱的机器”。

1988年,陈界仁二十八岁。这时候的他有很多困惑。为什么会有“戒严”?为什么父亲会跟着国民党过来台湾?为什么房地产暴政可以随意剥夺人的居住区?最重要的是,自己是谁?他想不清楚,做什么事情的动力都没有。直到1996年,接近快八年的时间,他靠摆地摊的弟弟养活。三更半夜的街上没有人影,他游荡着,毫无目的地幻想。常常一天说的话只有“老板,给我一包白长”。

长长的独居生活带来了一些后遗症。“若一天内必须要打三通以上电话,就好像有很多工作”。多年后,他回忆起来,自己也有些懵懂,“我真没想到时间过得那么快”。提起当年对弟弟的依赖,他的声音有少许的尴尬,却也觉得温情,“这是家人之间的相互支持”。

艺术是有历史脉络的

直到1995年的某一天,陈界仁突然觉得自己想通了。至于想通了的答案是什么,“答案很土,我搞清楚我们为什么会成为加工厂工人,我们为什么会走向今天的新自由主义等等。”对陈界仁来说,这些答案或许很简单,但是他要花很长时间去理解、去相信。“‘全世界无产阶级团结起来’,这个口号很简单,但我们在情感上去理会才关键。”从情感出发,他又有了去创作、诉说的欲望。

1996年,陈界仁借用朋友的计算机创作出第一部作品—《魂魄暴乱》。陈界仁挪用南京大屠杀的照片,布置了遍地凶残。画面塞满了肉块,却没有血。他在作品简介中写道:“受刑者的影像如同存在着双重的死亡,一种是在承受酷刑后肉体的死亡,另一种是在被刑罚的同时成为被摄影术定影下来的‘被摄影者’,进入另一种永恒失语的‘死亡’状态。”这部作品被认为探讨了“影像与权力、观看者与被观看者”等重大议题。

1999年,威尼斯双年展台湾馆为了需要一位年轻艺术家参展的不成文规定,找到了陈界仁。陈界仁带着《魂魄暴乱》参加了,终于正式成为一个“艺术家”。

有人认为,观看陈界仁的作品,观众可以感受到自己也在作品里面。确实,陈界仁很强调“感同身受”。在他的作品《加工厂》创作过程中,他找了过去的女工重新回到工厂“工作”,就像正常上班那样。其中,陈界仁觉得特别动人的一幕,是一个年老女工因为眼睛老花,一直无法把线穿过针孔,穿了快20分钟,却坚持拒绝他人帮忙。这个微小的动作后来被放入影片中,感动了许多的观众。

回想起年轻时在高职受到的美术教育,陈界仁一副恍然大悟的表情。“当时接触的艺术,都是没有历史脉络的”,他认为教育会让人失去情感。抽象的西方艺术史,而不是具体现象中的历史论述,让艺术失去了内在的精神,而只剩下形式。“我们不能跳过西方的历史经验,直接进入西方的抽象话语”。代表作《凌迟考》,也是来自他最原初的经验,“在我还念‘国小’的时候,政府都会到各个‘国小’展出一堆中国的这些照片,流血的、断手断脚的,我就是记得有张照片里面的死人是微笑的……”“我以前就是在工厂里每天锁那四个螺丝”。

通过“回到”这些生活经验,他终于寻回自身所在的历史脉络,终于“看见”自己是谁了。“感同身受”也让陈界仁看懂了自己的父亲。

陈界仁曾问父亲,为什么跟着国民党过台湾?父亲的理由在他看来很没道理,“老师介绍了工作,我就来了”。直到父亲去世的前几年,他带着陈界仁回到了福建老家,惠安的一个小渔村。走在那个小渔村的小路上,父亲还是什么都没说,但陈界仁突然感受到了父亲当年的别无选择,也懂了,父亲的沉默是因为经验中太多的不堪。“这从知识上去理解,你没办法感同身受”。

这种大时代中小人物的无奈,在他的最新作品《帝国边界II-西方公司》中得到呈现。“影片中我父亲的遗像是反光、模糊的。因为我觉得他已经不只是我的父亲,他身上是一个时代”。这次,陈界仁把父亲的角色放入到创作中,采用慢镜头的动作,为了慢慢地看那四十几年没有看懂的父亲。

对“感同身受”的理解,从陈界仁的个人生活到创作,再回到社会。他对记者说,“如果你也去富士康工作一个月,你就会明白那些自杀的人。”在陈界仁看来,“活着到底为什么”这个问题,不能被永远地被悬置。

反抗政治对艺术的介入

历史的延续性到了今天,消费至上使个体沦为“大众”的一部分,丧失了自我以及记忆。陈界仁说他想要寻回台湾人民正在遗忘的历史。“如果艺术家要表达痛苦,就要问为什么痛苦”。他的主旨是,“即使再现不可能,也要进行再想象再书写”。

陈界仁对新自由主义的批判,也反映在这次呛北美馆商业化的事件中。他毫不犹豫地骂,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来。”他认为引入大师作品并没有错,但如果太讲究外部的包装,忽略了作品本身的精神,那就是一个“烂展”。

事实上,当代台湾艺术界对北美馆的这种批评声浪近几年不断出现,包括热门档期都被国外展览包了,北美馆越来越商业化、票房化,连大陆艺术家都来抢少之又少的档期。

陈界仁说,北美馆的皮克斯特展创下40万人参观并不光荣,北美馆应从在地经验出发,创造台湾艺术的可能性。

除了商业化,在陈界仁看来,更悲哀的是政治对艺术的介入:北美馆的皮克斯特展赚的钱都给美国公司了,北美馆没赚到钱,就是为了吸引参观人数,为日后竞选赢得选票。

陈界仁不止一次质疑政治体制对艺术的压挤。早在1984年,台湾仍处于戒严期。陈界仁已经主动作为受害艺术家控告北美馆馆长之证人。“当时艺术空间的扩展,其实加快了日后的政治开放”。

另外一件事也让陈界仁印象深刻。2008年纽澳良双年展邀请陈界仁去参展,他到美国在台协会(AIT)申办签证时,被面试官粗暴地怀疑想要偷渡。陈界仁由此成立了《我怀疑你是要偷渡》的网络部落格,征求有类似遭遇的民众写下曾受美国在台协会面试官的语言暴力和受歧视的经验。但在他博客上大部分的留言却是拥护美国、责骂陈界仁的声音。“大部分台湾人很感激美国”。陈界仁坚持自己内心的宣言,“我不会再到美国去了”。他说到做到,前段时间美国的演讲,他让代理人出席谈话。

有了这次经验,陈界仁在2009年创作了《帝国边界Ⅰ》,作品反映了全球阶层化的结构中,强势国家所执行的边界控管政策和对其他国家人民的规训策略。

但陈界仁也并不总是这么“坚硬”。今年的上海双年展,因为作品的敏感性,他被策展方要求换作品,陈界仁答应了。“他们有他们所受到的限制,我们应该体谅。但要改作品是绝对不可能的”。

陈界仁对中国大陆的今天感到些许痛心疾首,“为什么要走上比过去的台湾更糟糕的路”。但他说他支持改革派。

“我都50岁了,我还愤青啊?我们只是要讲出其他的可能性。”

就像你让他说最开心的事情。他想也不想就说“当然是我两岁的儿子啊,他就是一种可能性”。

文章来源: 南都娱乐周刊

陈界仁是台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表,是目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……

2010年10月,台北市立美术馆(简称北美馆)正在举办台北双年展。此时,北美馆的地下室灰暗、迂回,偶尔有水会从天花板漏下。2009年台湾“国家文艺奖”—视觉艺术类获奖者陈界仁的编年展便在这里举办。

走在这个阴暗的地洞,看到的第一个作品是陈界仁的代表作影片《凌迟考》。在黑白默片与慢镜头对凌迟这一残酷刑法的双重解析下,不少观者可能会害怕,迟疑着不敢全身投入观影室,只好稍探头进去观看。但也有年轻人平静地坐在地上观影,手里捧着笔记本和笔。

陈界仁一向以暴力美学闻名,他说“残酷并不是恐怖,它有意义”。对他而言,“地下室一向是沦为边缘艺术家的展览空间,但其实空间不代表意义”。何况,“在地下可以骂得更加痛快”。

这次,陈界仁跟北美馆是闹僵了。陈界仁责骂北美馆作为公共空间,却成为政客借由吸引人潮而累积政绩的工具,忽略了台湾在地的文化生产。他毫不犹豫地批判,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来了。”

当然,陈界仁的反抗行动远远不止这些。还包括他的作品,一向以人道主义立场,攻击新自由主义下的资本强权为宗旨。尽管他不断质疑体制,他还是顶着体制给的光环:台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表;目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……11月,我们会在上海双年展看到他,以及12月份北京的陈界仁个人展览。

但到现在,他做艺术这行名气响亮却还是负债,因为“我不会骗那些本来根本不鸟我的收藏家我的作品已经卖完了,其实还堆在我仓库里”。

曾经困惑的文艺青年

台大附近温州街的狭小空间,是台北文艺青年的聚集地。狭促的楼梯旋转至二楼是陈界仁的工作室,正厅靠窗摆着一张桌子和两张椅子。两个半小时的采访,烟灰缸里的烟头越来越多。50岁的陈界仁满头泛灰的短发,他习惯穿黑色纯T恤配黑裤子,穿着人字拖往来于工作室与家,也许只是口袋里装了点钱和钥匙。

如果镜头回到陈界仁的儿时,上个世纪六七十年代的台湾是有名的世界工厂。那幅画面,如同解严后的1988年,陈界仁第一次到北京所看到的景象。到处是灰色的刚硬、标准化建筑,无数的加工厂及穿着工服的劳工。走到哪儿都是一股呛鼻的煤球味。

这种成长记忆中铭刻的氛围感,被陈界仁带入到大部分的作品中。他的作品总让人觉得线条很硬、灰色及弥漫着幽微的压抑。

在创作之前,陈界仁的困惑期算得上很长。他自言小时候不会念书,只好随天性去画画,念了高职。但是高职对他来说是个形式主义的地方,既没有传统的精神,也跟现实无关。二十出头的他,伙同一群朋友,借由在西门町蒙上黑布,大吼大叫半小时,结束。当时正好是台湾增额“立法委员”补选的时刻,政治的气氛很敏感,后来情治单位还一直在查这件事。偶尔,陈界仁会到温州街附近的地摊上找到一些盗版的《马克思主义》、《30年代中国文学》。但陈界仁在当时与所谓学院派几乎没有任何接触,没有进入所谓的“艺术圈”。

二十几岁,他也开始赚钱。他到动画公司打工,甚至有机会到大陆发财致富,但他拒绝了,“我不想成为一个纯粹赚钱的机器”。

1988年,陈界仁二十八岁。这时候的他有很多困惑。为什么会有“戒严”?为什么父亲会跟着国民党过来台湾?为什么房地产暴政可以随意剥夺人的居住区?最重要的是,自己是谁?他想不清楚,做什么事情的动力都没有。直到1996年,接近快八年的时间,他靠摆地摊的弟弟养活。三更半夜的街上没有人影,他游荡着,毫无目的地幻想。常常一天说的话只有“老板,给我一包白长”。

长长的独居生活带来了一些后遗症。“若一天内必须要打三通以上电话,就好像有很多工作”。多年后,他回忆起来,自己也有些懵懂,“我真没想到时间过得那么快”。提起当年对弟弟的依赖,他的声音有少许的尴尬,却也觉得温情,“这是家人之间的相互支持”。

艺术是有历史脉络的

直到1995年的某一天,陈界仁突然觉得自己想通了。至于想通了的答案是什么,“答案很土,我搞清楚我们为什么会成为加工厂工人,我们为什么会走向今天的新自由主义等等。”对陈界仁来说,这些答案或许很简单,但是他要花很长时间去理解、去相信。“‘全世界无产阶级团结起来’,这个口号很简单,但我们在情感上去理会才关键。”从情感出发,他又有了去创作、诉说的欲望。

1996年,陈界仁借用朋友的计算机创作出第一部作品—《魂魄暴乱》。陈界仁挪用南京大屠杀的照片,布置了遍地凶残。画面塞满了肉块,却没有血。他在作品简介中写道:“受刑者的影像如同存在着双重的死亡,一种是在承受酷刑后肉体的死亡,另一种是在被刑罚的同时成为被摄影术定影下来的‘被摄影者’,进入另一种永恒失语的‘死亡’状态。”这部作品被认为探讨了“影像与权力、观看者与被观看者”等重大议题。

1999年,威尼斯双年展台湾馆为了需要一位年轻艺术家参展的不成文规定,找到了陈界仁。陈界仁带着《魂魄暴乱》参加了,终于正式成为一个“艺术家”。

有人认为,观看陈界仁的作品,观众可以感受到自己也在作品里面。确实,陈界仁很强调“感同身受”。在他的作品《加工厂》创作过程中,他找了过去的女工重新回到工厂“工作”,就像正常上班那样。其中,陈界仁觉得特别动人的一幕,是一个年老女工因为眼睛老花,一直无法把线穿过针孔,穿了快20分钟,却坚持拒绝他人帮忙。这个微小的动作后来被放入影片中,感动了许多的观众。

回想起年轻时在高职受到的美术教育,陈界仁一副恍然大悟的表情。“当时接触的艺术,都是没有历史脉络的”,他认为教育会让人失去情感。抽象的西方艺术史,而不是具体现象中的历史论述,让艺术失去了内在的精神,而只剩下形式。“我们不能跳过西方的历史经验,直接进入西方的抽象话语”。代表作《凌迟考》,也是来自他最原初的经验,“在我还念‘国小’的时候,政府都会到各个‘国小’展出一堆中国的这些照片,流血的、断手断脚的,我就是记得有张照片里面的死人是微笑的……”“我以前就是在工厂里每天锁那四个螺丝”。

通过“回到”这些生活经验,他终于寻回自身所在的历史脉络,终于“看见”自己是谁了。“感同身受”也让陈界仁看懂了自己的父亲。

陈界仁曾问父亲,为什么跟着国民党过台湾?父亲的理由在他看来很没道理,“老师介绍了工作,我就来了”。直到父亲去世的前几年,他带着陈界仁回到了福建老家,惠安的一个小渔村。走在那个小渔村的小路上,父亲还是什么都没说,但陈界仁突然感受到了父亲当年的别无选择,也懂了,父亲的沉默是因为经验中太多的不堪。“这从知识上去理解,你没办法感同身受”。

这种大时代中小人物的无奈,在他的最新作品《帝国边界II-西方公司》中得到呈现。“影片中我父亲的遗像是反光、模糊的。因为我觉得他已经不只是我的父亲,他身上是一个时代”。这次,陈界仁把父亲的角色放入到创作中,采用慢镜头的动作,为了慢慢地看那四十几年没有看懂的父亲。

对“感同身受”的理解,从陈界仁的个人生活到创作,再回到社会。他对记者说,“如果你也去富士康工作一个月,你就会明白那些自杀的人。”在陈界仁看来,“活着到底为什么”这个问题,不能被永远地被悬置。

反抗政治对艺术的介入

历史的延续性到了今天,消费至上使个体沦为“大众”的一部分,丧失了自我以及记忆。陈界仁说他想要寻回台湾人民正在遗忘的历史。“如果艺术家要表达痛苦,就要问为什么痛苦”。他的主旨是,“即使再现不可能,也要进行再想象再书写”。

陈界仁对新自由主义的批判,也反映在这次呛北美馆商业化的事件中。他毫不犹豫地骂,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来。”他认为引入大师作品并没有错,但如果太讲究外部的包装,忽略了作品本身的精神,那就是一个“烂展”。

事实上,当代台湾艺术界对北美馆的这种批评声浪近几年不断出现,包括热门档期都被国外展览包了,北美馆越来越商业化、票房化,连大陆艺术家都来抢少之又少的档期。

陈界仁说,北美馆的皮克斯特展创下40万人参观并不光荣,北美馆应从在地经验出发,创造台湾艺术的可能性。

除了商业化,在陈界仁看来,更悲哀的是政治对艺术的介入:北美馆的皮克斯特展赚的钱都给美国公司了,北美馆没赚到钱,就是为了吸引参观人数,为日后竞选赢得选票。

陈界仁不止一次质疑政治体制对艺术的压挤。早在1984年,台湾仍处于戒严期。陈界仁已经主动作为受害艺术家控告北美馆馆长之证人。“当时艺术空间的扩展,其实加快了日后的政治开放”。

另外一件事也让陈界仁印象深刻。2008年纽澳良双年展邀请陈界仁去参展,他到美国在台协会(AIT)申办签证时,被面试官粗暴地怀疑想要偷渡。陈界仁由此成立了《我怀疑你是要偷渡》的网络部落格,征求有类似遭遇的民众写下曾受美国在台协会面试官的语言暴力和受歧视的经验。但在他博客上大部分的留言却是拥护美国、责骂陈界仁的声音。“大部分台湾人很感激美国”。陈界仁坚持自己内心的宣言,“我不会再到美国去了”。他说到做到,前段时间美国的演讲,他让代理人出席谈话。

有了这次经验,陈界仁在2009年创作了《帝国边界Ⅰ》,作品反映了全球阶层化的结构中,强势国家所执行的边界控管政策和对其他国家人民的规训策略。

但陈界仁也并不总是这么“坚硬”。今年的上海双年展,因为作品的敏感性,他被策展方要求换作品,陈界仁答应了。“他们有他们所受到的限制,我们应该体谅。但要改作品是绝对不可能的”。

陈界仁对中国大陆的今天感到些许痛心疾首,“为什么要走上比过去的台湾更糟糕的路”。但他说他支持改革派。

“我都50岁了,我还愤青啊?我们只是要讲出其他的可能性。”

就像你让他说最开心的事情。他想也不想就说“当然是我两岁的儿子啊,他就是一种可能性”。