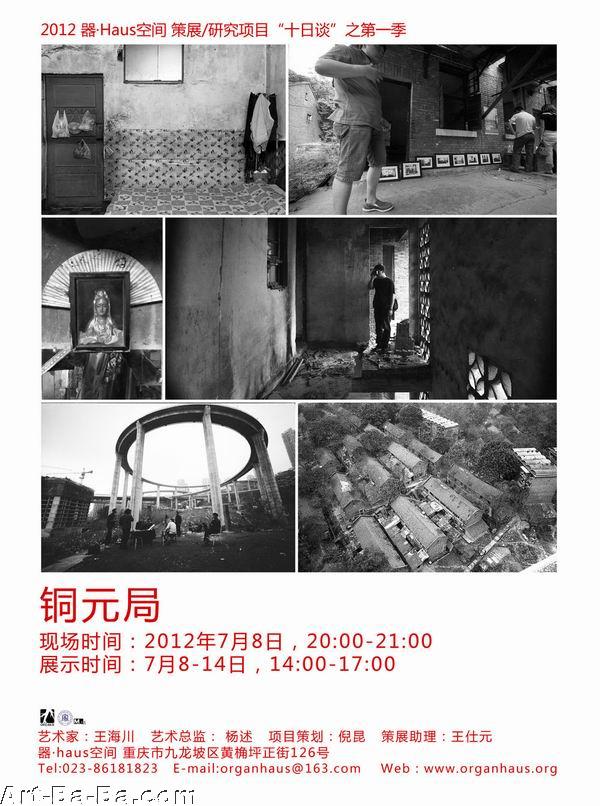

“十日谈”第一季之铜元局

艺术家:王海川

媒介:装置 行为 现场介入

现场时间:2012年7月8日,20:00-21:00

展示时间:7月8-14日,14:00-17:00

主办/ 地点:器•Haus空间

艺术总监:杨述

项目策划:倪昆

策展助理:王仕元

器•Haus空间 重庆市九龙坡区黄桷坪正街126号

Tel:023-86181823

E-mail:organhaus@163.com

特别注意:

开幕当天,7月8日20:00-21:00,艺术家王海川将以“牧师”身份出现在作品现场。艺术家将与观众就铜元局这个话题展开互动讨论,敬请加入。

铜元局计划--关于集体主义建筑的研究

Copper Cash Manufactory Project –Study on Collectivism architecture.

铜元局计划2009——

Copper Cash Manufactory Project 2009——

项目发起人:王海川

艺术家:王海川

项目背景

Project Background

重庆铜:原名苏家坝因铜元铸造,命名于光绪三十一年三月癸未(即公元1905年4月14日)。后来由于军阀混战,军备缺乏,被改装为枪弹生产设备,并于1930年改名为二十一军子弹厂。解放后,经过在原基础上的不断扩建,目前所保留的“筒子楼”为50年代初依据苏联专家设计图纸修建而成。作为兵器工业总公司下属的一类大型国营企业在三线建设时期发展迅速,全厂拥有机械设备2000余套,占地面积200万平方米,员工11万余人,重庆的第一台国外设备从这里引进。

1980年 军转民

2001年长江电工厂 与香港融侨集团签署土地置换协议,拆迁至今。。。

项目内容

摄影/现场活动/

A:16.9M²

16.9M²是重庆长江电工厂职工宿舍的标准面积,很多家庭在16.9平方米内生活了60年。“快要拆了!”成为近些年居民的主要话题,未来渺茫,过去不堪。因我答应要把洗好的照片送一张给每个被拍家庭作纪念,所以有了这次活动。

活动地址:重庆市南岸区铜元局铜建村

活动时间:2011年8月25日(周四)下午4:00-6:00

内容:关于图像的获取及归还。

B:铜元局 规划设计(进行中……)

铜建村,芭蕉湾片区未拆迁居民筒子楼建于1952年,图纸规划为前苏联专家,修建者为当时劳改人员。

内容:计划对铜元局现存:铜建村,芭蕉湾片区未拆迁居民筒子楼进行建筑户型测绘

规划设计师:

中村 伸之日本歩いて暮らせるまちづくり推進会議设计师 中村 伸之

干彤(建筑师)

孔翔(室内设计师)

C:铜元局 还建房室内设计施工进行中…

根据长江电工厂职工还建房(60-70平方米进行设计并进行装修。家居采用居民废旧家具进行重新拼接组合,同时保留其适用性能,选择残疾工人(瞎子-暂定)在”作品”内生活一年,其人与物的变化结果未知。。。定期”串门”纪录。

D:铜元局 样本间计划(平面装置)

1,信仰2,娱乐3,手工

E:铜元局 旅行计划

让虚妄的温度给严冬中的蜗居者带去一丝暖意,这是一次奇异的旅行--关于过往的,渐渐淡出我们认知的世界的旅行计划。

内容:现场活动

1.这个装置原为铜元局计划的一部分,本来计划在铜元局现场实施,针对铜元局居民春节期间无力外出旅行,由艺术发起,社会各方集资方式,当地住户感受温暖阳光在铜元局拆迁无主房间内布置中外名胜旅游主题场景,举办“ 旅行计划”活动,

2. 同时对于外来观众及参与者来说,也是一次关于铜元局及其过往的旅行

活动项目:

1:泰式风情茶室 免费提供各种茶水饮料,邀请菲律宾乐队现场表演。空间:两间底层空房。

2:旅游风光播放室 投影播放各种旅游风光片,房间张贴各种旅游海报,放置各l类相关照片及旅行手册。

3:虚拟泰国海滩布景室 布置泰国热带海景背景,及道具,为居民和访客留影用。

4:手工艺品室 收集展示各种旅游纪念品。

活动时间:元宵节

我们没有决定铜元局长江电工厂余下近2000户职工的未来生活的权利,但我想通过这一干预工作的开展,尽可能地让从事城市规划的工作者,艺术家一起来关注上个世纪一次集体乌托邦的破灭过程。也许回为我们新的家园提供一些过往经验参考,设计的结果完全是另一种非体制下的妄想。

铜元局--被测量的现场

现场介入项目

王海川+倪昆谈话

时间:2012年6月14日

地点:王海川重庆工作室

倪昆:第一次了解到“铜元局”是过来围观其中的“16.9 m2”作品中的‘送照片’环节,当时艺术家把已经拍摄过的铜元局集体宿舍的标准房间的照片送回到了(准备)搬迁的原住户手中,随着项目的继续展开,发现艺术家对于铜元局这个现场其实有着非常多的想述说和讨论的内容,这也引起了我极大的兴趣来介入观看这个项目。说到王海川,作为艺术家而言,大家了解到的首先是一个画家(架上艺术家),但是“铜元局”却是一个综合性的现场介入项目,这里面有一个跨度极大的,不光是媒介语言上的,还是表达边界上的转变,我想从这开始进入我们之间的对话,就是,关于这种转变,它具体落到艺术家的实践中,它怎么出现的,我非常的有兴趣来了解。

王海川:这个问题,我觉得可以分两部分来回答。第一个就是为什么我会做《铜元局》,然后就是我在做《铜元局》的时候,为什么从绘画最后变成了现在的综合现场。这可以从我的绘画开始谈,我09年的时候,当时的关注点可以说是建筑形态,比如说建筑的外观,建筑和小区这些和建筑有关的一些东西。因为那个阶段你可以看到各种风格的建筑出现在城市,所谓的西班牙风格、地中海风格等,它和重庆,和中国这个大的居住环境及居住背景的一个突兀性。我试图通过绘画来表现它们。在那之后,我在重庆发现了铜元局这个地方,因为在这里还有很多以前的东西,也就开始画。而且当时是从更远的距离来观察,就是说画的还是很外观的东西。

倪昆:以绘画的方式来判断?

王海川:对,以绘画的方式来判断。但是做时间长了以后,我就觉得自己好像成为了一个图像收集者。当时就直觉的认为,你得走进去,走进去的实质就是和当地的人去发生关系,就好奇,为什么现在这边都废弃(搬迁)了他们还住在那,同时也关心为什么存在着这样的建筑形态,还有它是什么时候开始有的,等等的问题。所以就带着这些问题开始了我对于铜元局的再次接触,实际上就把外观的东西转换成了我对于整个生活形态的关注,才觉得这个东西它实际上背后有很多关于意识形态,包括建筑史在内的方方面面的东西。然后就开始决定做。所以实际上应该是2010年的时候,我真正开始了《铜元局》这个项目。

倪昆:差不多两年。

王海川:其实刚开始做的时候的想法也很也简单,是想做一个绘画的升级版,我想做一个关于建筑形态的装置。想在现场找一些现成品,在真正进入以后,有些想法就开始改变,它有的在意料之中,有的在意料之外,接触越深越吸引我。这种方式,就是这种过程,也影响到我后来实施这个项目的思路。在此同时我也看一些这方面的书,比如说最近在看福柯的关于‘生命政治’的书籍,在它里面有谈论国家管理方式对于个人,它在存在和实施的过程中会产生一些什么的结果;再比如说自由主义市场,它产生了自由主义之后,也就产生了福柯所说生命政治。我谈这些是想说在这个不断了解的过程中,其实我自己的态度也在转变,最初的动机有一点底层关怀的内容,但是后来我觉得这个东西成为一个底色。更多的是在研究这个体制和人们的关系,就是体制它形成了以后,通过时间,对于人发生作用,而人同样也对于体制产生一些回应。这个我觉得很有意思。我举个例子,金果园,重庆市政府给江北城的第一批安置地,它是公寓楼,面积很大,就建筑结构说,它完全不同于之前的集体主义建筑,它关于建筑的空间特性改变了,但是非常奇特的是,它把之前的社会结构给保留了,因为大的邻里关系还在,但是建筑空间造成的生活方式变了。所以说这个项目铜元局只是一个壳,更重要的是通过这些框架来研究人和社会的关系,人和制度间的关系。

倪昆:刚刚你谈的有一个细节,就说到,对于铜元局的关注是源于你绘画时的对于画面主题的需要而开始观察的,首先是来自对于城市景观化的建筑风格的批判,其次是在具体和铜元局展开对话之后的关注主体的转移,从对景观现象的观察到主动的展开关于结构和背景的讨论。我首先想了解的是关于立场的,因为任何一个具体的项目,其内部都存在着一个关于立场的倾向,我想了解在“铜元局”这个项目中,艺术家的态度和立场是怎样的。

王海川:关于立场,怎么说呢,最初的时候肯定存在着一种对于贫困的,边缘化的人群的记忆,你也可以说是一种底层关注。不过当你更加深入的接触后,肯定就有了要看它本质的要求,为什么会变成这样。因为我们都是一样的,处在一个大的社会环境时代下,为什么有一群人变成这样,另外一群人变成那样。这个我觉得不是一个简单的关于底层的一个问题,而是人在什么社会环境,什么体制和社会结构里,被塑造成为怎样的种类的问题。比如说我们,念书,从美院毕业,自己创业,然后又做艺术,这个过程是一个比较自由的状态,可以说它还没有太多的被规训的内容在里面。但是真正融入到这个社会的人,你最后发现一切都是被规定的,他在刚开始的时候就已经被决定了会成为什么样子。当然我们也可以谈自由主义,但是这不是一个简单的自由主义的问题,我们知道在现在的西方,那些左派,也常常会强调国家管理及干预这样的方式。也因此我直觉的意识到,我应该思考和对话的对象不可以在这个方向,也因此我又回到了一个基本的出发点,也就是作为一个人,一个公民的概念上,在这个基础上来展开我对于铜元局的讨论,我觉得这个比较好。

倪昆:有所行动。

王海川:对,有所行动,或者是说需要你真实的经验来阐释一个自己的观点。我觉得这个很重要,我们常常说到公民社会,它需要这种东西,有实在的,有能经得起推敲的一些东西,而不是简单的口号。但事实是我们面对的这种政治,它变得就是很可怕化,很简单化,很暴力化。(铜元局)这个也是自我解脱的一个办法,我觉得。在铜元局的展开过程中,我了解到,这些厂区居民的素质,大部分是高中毕业,文化教育程度相对较低,这种人实际上它的社会能力、社会活动能力是非常差的。而且他在很小的时候就开始进厂,厂里面把他所有的工作、生活,包括所有的东西全安排了,改革开放以后,市场经济出现了,竞争意识也就出来了。这个东西他以前是消极对待的,现在他变得不得不积极,但是他又没有很好的应对方法,这个时候一些人不好的一面就暴露出来了,我觉得是一些比较可悲的东西出来了。

倪昆:也很复杂。

王海川:对,很复杂。就是说当你以同情的姿态和他们接触时,他们会利用这个东西,比如说我们在《铜元局》的一些现场项目时,我们放在现场的一些物质和材料,他们自己把很多东西就拿回家了。所以这个情况不可以简单的用一个什么东西来套它,它比想象的复杂。

倪昆:关于社会介入性项目,本身就存在着非常不同的介入思路及态度,或者说一些技巧。“铜元局”说起来已经实施了近两年了,它本身就是一个不断修正和发展的过程,因为现场是正在发生中的进行时,这意味着艺术家需要有敏锐的嗅觉来判断和调整自己的作品方向。就实质而言,艺术家在公共环境的作品实施都是某种程度的‘植入’,如何来把控和调整它,非常的重要。

王海川:谈到这个问题,我觉得肯定要谈。因为我们的框架,对象已经确定了以后,你的方法实际上就显得很重要了。这种方法其实也是慢慢形成的。就比如说我最早实施的‘送照片’那个行为,就现场的控制而言,事后我觉得不是很好,但是我直觉感觉到这就是一个测试。实际上我觉得我后来的一些项目,都是围绕它来展开的。就是说我,作为一个艺术家,用一些类似艺术的方法来介入到他们的日常生活环境里,他们的反应是什么。就实质而言,我们现在的状况都是被塑造的结果,相比较而言,他们在工厂里,被塑造和被规训的结果就更加的明显,而且(按照)他们的年龄结构、他们的经历来说,已经很难再改变。所以可以说,这个国家已经对这些人有过测试和改造了,我希望我可以通过我的一些方式,对于这些已经被测试过的人和事进行进行再测试,我想看到当初造成他们这种反应的原因在哪。有这个考虑后,我用的方法就更多的是测试。

倪昆:那关于测试的后续,你是怎么处理的,比如说会不会把这些收集的结果作为一些新的作品的起点,比如说作为这个项目的背景说明什么的。

王海川:这个会做的。我补充一下,就是你说的现场测试的结果,有的结果我觉得它不一定要被完全记录下来,也没法记录,有的时候你没条件记录。但是这种结果它肯定会有,比如说当时旅行计划里边出现第一天的哄抢情况,到第二天的自觉维护,它实际上就是测试的一个结果。因为实际上如果我们只进行一个环节的话,那么你就只会看到哄抢而看不到自发的维持次序。关于这个测试应该会一直做下去的,比如说接下来的‘换房间’计划,也是在这个框架下。

倪昆:这个是怎么一个实施情况呢?

王海川:我计划把我设计的家具放到他们的安置房现场,这些家具的来源都是我在铜元局现场收集到的旧家具材料,有改装。计划送一套给一户人家,然后他们在里面生活一年,这一年我想测试他们对这种家具的反应。因为一年是一个长期的时间,不像我之前的‘旅行计划’,它只有两天。一年的时间可能会改变家具的形状,甚至直接的改掉,或者扔掉都有可能。当然也可能增加点什么。这个计划我会通过影像,图片的方式来记录呈现。

倪昆:家具都是改装过的?

王海川:是的。因为是要拿给她们直接使用,首先必须保留它们的功能,能用。这些家具可以说是一些集合体,都是他们曾经用过的,曾经看到的属于那个时代的东西,甚至有些是新的东西,被组合在一块。他们会对这个东西产生一些反应,我觉得会的。

倪昆:情绪上可能会回应。

王海川:对,从情绪上他会用的。但是也很有可能在用的过程中会变得很奇怪,有可能最后家具中放的是完全我们现在不能设想的东西,对不对?还有这个家具,它本身就是一个拼贴的产物,它一半的材料来自以前开会看电影时候的长椅,一部分就是家里的柜子,是之前的公共属性的东西和私人属性的东西的集合,我再把它放到私人环境里,也很想看到它会产生什么另外的东西。因为一年的时间很长,真说不定会产生变异,也许他会在上面贴很多其他的东西,或者做一些什么调整。我觉得他有他自己的一个思路。其实我在拍“16.9 m2”的时候,实际上每个家庭他都有自己的行为方式,这是长期的时间渗透下的结果,是平时我们教育里面可能不能体现的一种东西。

倪昆:这个很有意思。

王海川:是的,比较好玩。但是我的这个设定有自己很主观的想法在里面,虽然说给他的这些家具的基本元素还是他们原来生活里的一部分。

倪昆:是不是已经沟通好了,可以把他们放进去了。

王海川:是这样,这个事情有点小插曲。最初我是想找我认识的一个瞎子,他已经住在安置房里面,这个瞎子我觉得他很奇怪,他是一生下来就瞎了,现在五十几岁,每天自己买菜,做饭。自己做清洁,家里非常的干净。因为瞎子的听力好,知道很多身边人的事情,同时也很愿意和我谈这些事情。就这样我们就比较熟悉了,就想,如果让一个瞎了的人来改变这些东西是不是会有更大的意外在里面。他是我考虑的人选之一。但是不幸的事情,他前一段时间疯掉了,现在去治疗了,可能要另外换人。所以这个计划也要推迟了。

倪昆:我们回到最初的话题拉继续聊。就身份而言,你在很多人眼里,首先是个画家,因为很长时间里都是以绘画为主,然后到现在,现在应该是一个艺术家的概念,这两点,刚才其实也谈到了,就是因为《铜元局》这个事情,我认为从这一点看,《铜元局》这个项目它拓展了你的艺术范围,我对于这些变化一直都很有兴趣,想请你再多谈谈。

王海川:我觉得绘画对我来说,绘它有两个问题,其一就是它的局限性,这一点大家都意识到了。第二个问题就是,绘画因为是手在控制,它有愉悦感,很容易让人陷进去而拔不出来。这种愉悦感实际上就有点像毒品,有点上瘾,上瘾了你就感觉很安逸,然后就会觉得,考虑这么多干嘛,享受它就可以了。其他的媒介,我之前都没有做过,实际上在考虑展开这个项目的时候,就开始觉得绘画已经不能表达了,所以到后来我会考虑用摄影,用到装置,做一些现场活动等。当你把这些事情拓展后,媒介我就觉得不再显得那么的重要了,就是一个工具,你觉得应该用摄影,像“16.9 m2”,你就必须使用到它。因为只有这样才可以把这个马上要消失的现场给真实的记录下来。如果说活动你得跟踪,时间拉长了,就用介入的方法比较合适。媒介不是目的,只是达到目的手段。如果你的方式变成目的的时候,就是你在研究它了,是媒介语言内部的问题,是又一个迷人的陷阱。我是这样一个态度。

倪昆:也就是说目的明确了,手段就自然清楚了。

王海川:因为那些我们曾经认为的很前卫的媒介,其实到现在已经变成为一些很传统的方式了,我不考虑它的方式,内容才是主体。

倪昆:所以之后也出来了一些看不出是什么类型的作品,比如说“旅行计划”等。

王海川:对,那个旅行计划会被定义为什么我确实不关心,我就是觉得我应该去做,然后就邀请大家一块参加,去玩,等于说我自己组了一个团去铜元局旅游。这次实施我确实没有考虑过具体的什么媒介啊,方法啊,所以到再后来看到了柏林双年展上的情况,就特别的兴奋,因为发现有不少类似的实践正在发生。

倪昆:是的。

王海川:其实这些是关于艺术边界的问题,你作为一个艺术家,一个公民,在不伤害他人的情况下,你参与任何东西,它都是合理的。在这种条件下,艺术为什么不能够这样,为什么一定要出现规定的装置,一定要被分类才可以被阐释,我觉得至少我没有这么想过,但是看到了类似的东西出现还是蛮兴奋的。可能人家已经做了很久了,我没注意到它,从我的知识面上没接触到这个东西。当然我也是无意识的开始了我的这些实践,所以看到的时候,我就觉得说:哎,好啊。

倪昆:是的,就项目而言,其背后的线索和逻辑是非常重要的,就比如说测试是一个关键词,它就是你很多具体的作品实施的起点和基础。

王海川:是的,又说到铜元局旅行这个活动,它的结果和你在展厅里的装置,影像,或者任何一个东西比较起来,我都觉得目前的选择是最合适的。因为真正参加的人他的心理感受肯定会完全不同于一个展厅里所看到的移动影像,或者一个关于铜元局的介绍,因为你可以和人家交流,而且你可以串门,串到人家家里去看,去了解。这个我觉得,你要说和艺术有关,它肯定也有关,因为你艺术家的身份就决定了,你是以艺术这个方式来介入这个项目,而不是什么一个普通的文艺表演,一个春晚,元宵晚会什么的。所以我觉得从这个角度看,实际上我们提到的更多的可能是第一现场的问题,就是把第二现场,我们通常指的展厅这个现场,给直接发生在第一现场了。所以后来做的一些活动,就是趋向于第一现场的东西。

倪昆:“铜元局”项目有没有一个明确的时间表,另外关于不同阶段的工作计划,有没有一些在日程上的安排。

王海川:你说到时间表,或者《铜元局》它什么时候开始我可以说,但是什么时候结束,我觉得可能永远也没有结束的说法,它在进行着。但“铜元局”只是一个载体,目前我是这样看的,有可能铜元局三年以后变成了一大片高档住宅,原住宅户被分配安置到各个社区,实际上,在物质空间上它就完成了自我的一个框架。但是在你的认识和思想上,这个框架可能是一辈子都在的。不过以‘铜元局’作为命名的这个项目,可能在那个时间是一个结束点。

倪昆:就说物理结束的时候。

王海川:对,物理结束的时候,因为对象已经很难去再把握,已经被融入到更大的一个社会里面去,你再去筛选它的这种特殊性、阶层性很难的,可能我会用类似的方法来分析其他的社群。比如说前段时间我去香港,看到香港特别老的那种住宅区域,他们那种生活状态,比如说钵兰街,那一片很老,他们又不搬,并且形成了他们的一种文化,这些东西会是我将来的工作吧。

倪昆:以前很多大城市里出现的城中城也是很特殊的现象。

王海川:对,这也是我比较感兴趣的。因为他们也是另外一群在制度下的群体,有很多可以讨论的话题。另外,因为我经常去日本,发现他们那种私有住宅和社区,传统间的关系,也很特别。比如说我在京都就有留意到在西面的一个区域,那里居住的基本上都是日本的传统手工、织工、织布,也就是和服制作的产业链上的工人全聚居在那儿,他们有自己的文化,有自己的社会沟通方式,还有他们与其他区域发生关系时的状态,都是比较有意思的内容。

倪昆:但这种你计划的在异地的项目,在实际操作上应该存在很多困难吧。

王海川:难肯定难嘛,条件具备的时候就开始做,还没准备好的时候就经常关注。上次我去日本的时候也有遇到一个朋友,他在日本是专门研究这个东西的,他是以社会学的方式,用福柯的一些概念来研究这种社会边缘人群。我想大家可能存在一些交叉的地方。所以主要还是自己怎么来考虑自己将来的工作,操作方法上可以很灵活,短期可以有短期的作品,长期应该有长期的打算,就是这样。

倪昆:说到方法,其实具体下来就变成不同阶段的一些作品。关于作品的媒介选择和分类,不同作品会存在不同的方法的。关于这点,具体到你的项目时,有没有一些很明确的态度。

王海川:我还是把它模糊化,模糊化实际上不是说选择时的不明确,我觉得还是根据你的结构来放,合适的判断会出现在合适的时间点上,至于说边界在哪,这个只能凭自己的感觉来判断。

倪昆:对,应该是这样,它是应该还原到现场来再考虑的一个事情,这也需要有大量的筛选及准备工作。这和只是在工作室的创作还不一样。

王海川:不一样,我觉得还是框架决定你的工作方式,肯定是这样。你说的就是这种筛选和准备工作,为什么我觉得必须花很长的时间来收集整理和准备这个东西,其实在进行中就很自然的认为就是应该如此,不能说你觉得哪个东西有价值,哪些没价值,我觉得所有的准备都是有价值。你每天去和他们聊两句话都是有价值的,但是不一定最后以作品方式呈现,有的东西无法呈现,无法表述,也无法分享,所以这个就实际上是各种得到的内容的综合,并且每个东西都可能是最有价值的。

倪昆:你的这些作品实践中有很重要的一个基因,就是它的时间性,这非常的重要,也只有如此,这个项目才足以完成它关于讨论主体的再塑造。另外,我还有一个疑问,也是关于作品的具体实施是,因为我们都是经历过美学训练的,通常会很自然的把这种气质带到现场里来,但是如果把握不好就会成为某种突兀的景观,关于这一点,我本身是很反对的,你在具体的作品实施时,对于这一点是这样的态度,会怎样来处理。

王海川:我想你具体指的应该是我那件马上就要实施的作品吧,是的,我会在铜元局的原厂区修建一个两米高度的类似于井的圆柱体,我还没想好它应该起个什么名字,不过我觉得它现在的出现是合适的。为什么这样判断,是因为我现在和那些居民的关系足以让他们参与到这个作品,这会改变关于景观的判断。我是想让他们,甚至我在里面和他们聊这些,甚至让他们自己来一个,甚至他们在里面就是发发牢骚,我觉得都是很好的一个东西。最初我有这个想法就是想把这做出有点仪式化宗教化的东西,因为每次我去铜元局回来的时候都会看到一个奇怪的现象,就是不断的有人晚上在路边插香烧纸,我觉得民间有这个东西,你说是封建迷信也好,宗教仪式或祭奠仪式也好,它有着一些宗教的功能,但是不是一个明确的我们熟知的佛教什么。它是一种需要,一个通道,因为太过这可以把那些没法去倾诉,没法去沟通的东西给释放出来。所以我就给他们提供一个这种东西,他们进去了可以直接看到天空,其实也就是直接面对自己。而且这也是一种测试,测试他们对新出现的这个结构,会不会把这个东西完全当成一个仪式来做,我是想看看会不会有这个结果。

倪昆:那计划是7月份吗?还是再晚一点?

王海川:最近。现在就是联系我这测试的一些场地,场地联系了马上就进行,完了然后跟着拍两天,等有空就过去,然后约一些比较熟的那种居民一块儿去,就这样。

倪昆:好的,那到时候去现场看。

王海川:好的

布展现场:

铜元局:

2011年8月25日 铜元局“16.9m2”活动:

2012年2月6-7日 铜元局“旅行”活动:

每天身边都发生着各种怪事。有人认为如果把各种重大悲剧设立为某某惨案纪念日并降半旗,那天朝每天都是惨案纪念日,国旗没一天能正常升起。

围观到新鲜感消失,然后回家洗洗睡了。展厅也发生着类似的事情,装置行为影像如同绘画似的手工镜像,或多或少的加工处理试图强化差异和感官效果。以达到长久的传播、影响和关注。

还能怎么样,又能怎么样?

观众带着期望值来到展厅,希望看到“当代”艺术。但却容易让人失望,这可能不是他希望看到艺术。首先是纠结于艺术这个词概念的问题,很多观者和艺术家并不了解艺术的特征。虽然这也不重要,但当代艺术却一直不是合法之物。首先国内的艺术的正宗是以附拥政治的美术为主体,而当代艺术家们又认可这个词——艺术,于是在其前面加上“当代”的前缀试图变成一个新词。不幸的是这个词被众多观者当成山寨和试验品。其实是倒错了。

当然,概念还是不重要,这会让人忘记去思考和感知。于是概念被变成虚无的中心,甚至是用来迷惑和树立权威的形式。渐渐远离知识的功用和范畴。

面对一个作品不需要先去思考它是什么,或许它不在被认知的范围。但可以去感受去体验它,这会激活观者内部存储的那些信息。人是不会局限于点滴的现实和所知,内在的知识和本能会被激活。

这样才能解除头脑里的限制,能力才能得到更大的提升。围观的时候才知道该做什么,怎样合适。