来源:实验主义者 文:孙天艺

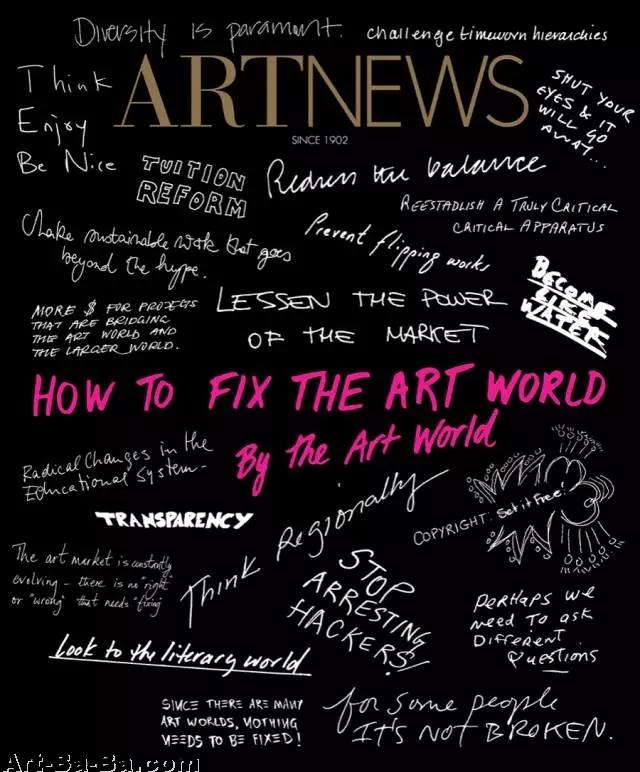

编者按:这篇带有年度盘点性质的文章是美国艺术媒体《ART news》冬季刊推出的一个访谈项目,或者说是大型问卷调查。此次问卷从今年8月份开始,一直到11月结束,接受采访的人士超过五十个,包括国际上知名的艺术家、策展人、批评家、艺术史家、经纪人和艺博会的负责人们。(此篇文章为节选,原文阅读查看以下链接)

翻译:孙天艺

文章出处:https://www.artnews.com/toc/how-to-fix-the-art-world-winter-2017/

如何修复艺术界(上)

译者注:

从题目来看,“如何修复艺术界”对应了这样的一个事实,即人人都心知肚明当下艺术界出了一些问题,这让大家感到惶恐不安,但仍然期待解决方案的出现。作为美国媒体的《ART news》似乎在用这个问题影射当时进行到白热化的美国总统大选,彼时大多数美国人都处于一种选择的困境中,他们质疑最后两位候选人的能力,但仍然诉诸“让美国再次强大”于选举中。从这点看来,“如何修复艺术界”似乎是一个“如何让艺术界再次强大”的问题,而在众多回答中,市场几乎成为了每个人必提的点,艺术的滞后性和批判力度的降低也成为令人担忧的问题之一。

尽管此次调查的主要范围仍然围绕着欧美艺术体系运转,我们似乎也能从中看到国内艺术界所面临的一些相似问题,在全球化的今天,艺术界所结下的成果和带来的问题往往相互分享且相互交织。作为一份年终总结式报道,里面提到的各种解决方案与引申问题也给予了我们一些展望的空间,相比起顺其自然地任其发展,艺术界的参与者们或许可以真的做些什么?

杰弗里·戴弗(Jeffrey Deitch)

艺术经销商和策展人

艺术界总有些问题,1874年印象派占领了官方沙龙时这个问题就产生了。与当下艺术发生关系的艺术家,作家,画廊主和藏家们一直在试图“修复”艺术界。而下一代圈内人们也会修复我们所创造的问题。

现在最有挑战性的问题可能是一个冲突:人数众多的的以视觉出发的全球观众vs传统的艺术界精英们。所以,包括主要美术馆、画廊、拍卖行以及艺术出版在内的一小组有影响力的人能够继续判断艺术家吗?

我记得当让-米切尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)以及其他80年代的艺术明星还没成为重要的评论对象、广受艺术商人和藏家欢迎的时候,一些著名的艺评家对此非常不满。现在,当大量艺术家不是从艺术批评中出名,而是由于他们在ins上收到的成千上万的赞以及youtube上的众多追随者们,当他们直接跳过完整的画廊、美术馆以及杂志系统的时候,我们该如何去面对这一现象?

在艺术产业越来越专业化的同时,艺术也倾向于关注自身,而不仅仅是当下我们面对的社会和环境上的挑战。最终还是取决于是否有一些杰出个体的出现,包括艺术家,策展人,画廊主以及艺术赞助人,这些人能够通过他们复杂的艺术的眼睛去看待当代世界,由此也可以激发我们。

汉克·威利斯·托马斯(Hank Willis Thomas)

艺术家

艺术家们几乎被逼生存在超级成功和“无法靠潜力吃饭”的两级中。对于有退休计划的“中产”艺术家来说,这可不是什么好的工作典范。

我觉得艺术学校和机构应该帮助学生、艺术家和艺术爱好者们去了解艺术产业,即使艺术界一直在不断变化。这是一个有着多种机会的巨大全球市场。想要让我们生活的得体又维持尊严,其实有好几种方式。问题就是你是不是运气足够好。而且也没有人教艺术家关于运营管理和生活技巧什么的。所以我觉得应该谈谈艺术领域的MBA/MFA(艺术硕士)学位问题。而且,人数众多的艺术家们应该有一些基础工资,每年最好能通过作品获得5万刀到7.5万刀的收入。问题是,大部分人一旦有了钱,我们就要通过花钱去实现更好的生活。如果我们学着如何去构建我们的事业,积攒时间,投资在商业,贸易,拿着基金会拨款,委员会拨款,奖学金,进行适度销售,还有驻地,在超过10年的时间内可以有相当不错的收入流。很多人也会孤注一掷,但那至少是一种选择。

克劳斯·比森巴赫(Klaus Biesenbach)

MoMA PS1馆长;MoMA总策展人

外人来看,艺术界在2016年面对的最大困境是艺术市场,不过从内部来看问题也一样,人们混淆了艺术的重要性和它的金钱价值。如果我们不那么关心市场,而是关心艺术本身,那么在全球政治挑战如此强烈的当下——特别是保守派和右翼运动,以及英国脱欧的环境下——我们就能对世界的变化有不同的反应了,并且能更创造性地面对这些挑战。最终,艺术家能预料到将到来的东西,并提出看世界的不同方式。

在1972的文献展上,博伊斯创办了“直接民主办公室” (Office for Direct Democracy)。在三个月的时间里,他抽出时间跟每个人交谈。我当时在读小学,所以还记得那些讨论,人们讨论的是社会而不仅是艺术界。那时大家持有一种共识,即每个人做的事情都关乎政治,也暗示了公民责任。像公民拒绝服从政府这样的事,代表了一种将社会看作运动的勇敢方式,同时也将社会中的改变当作机会与挑战。

我现在关注着我认识的一些艺术家们,与我共事的艺术家总能提供一些不同的观看方式,帮助我们认识国内、国际的政治、经济、环境以及社会状况。

Bas Jan Ader,《我太难受了以至于不能告诉你》,1970

克里斯蒂·麦克利尔(Christy MacLear)

劳森博格基金会CEO

版权:

让图片的版权自由些吧。就是那些给学者,教师,博物馆和展览策划人研究的图片,那些可以被其他艺术家创造性使用的图片。尽管人们可以正当地使用这些图片,有些人仍会害怕版权问题,仍然在寻找批准。所以不要再问能不能用了——直接开始使用吧。以智慧的方式去分享这些,别再恐惧了。用艺术来教学、分享知识和灵感吧,我们希望更多的人热爱艺术。

抵税:

捐赠作品推动了我们的文化发展,但并没有给艺术家带来直接利益。税收政策应该重新拟定,劳动成果与当下的好作品应该被一视同仁。艺术家对社会的贡献必须被承认,而不仅是被当做有价值的“原料”。对创作者和藏家来说,艺术必须被当做一种平等的贡献,毕竟,财富和税收对所有人来说应该公平。

市场:

没有真正的艺术市场。市场是一个涵盖公共和私人透明交换的论坛。我们必须抵制让这个论坛继续神圣下去的愿望,并将数据置于所有人的手中。数字化就是革命化——把你的定价放在网上以平衡竞争环境——这就意味着把更多的力量归还到艺术家手中,为他们创造一种新的行情。我们应当创造的是数字化的定价论坛,以打造真正的市场。

非便携:

支持非便携式的艺术,也就是非产品型艺术。成为一个艺术世界或社会实践的朝圣者,并在桌子上放张支票,以回报你的转变。告诉你的孩子,艺术不只是挂在墙上的,而是在他们可以经历的身边的一切。为了艺术家的风险和伟大的姿态投资,艺术就是生活。

转变:

在我们的世界,一个艺术家需要去涉及多重领域,而创造力是解决问题最强有力的力量。我们必须与科学携手以解决我们世界的问题。工作室里的实践已经有了社会实践,艺术家也意识到他们处在一个具有更新能力的自然界中。艺术家需要建立学科之间的桥梁,以最意想不到的方式观察我们的世界。

可可·福斯科(Coco Fusco)

艺术家

一些艺术家声称他们想住在一个没有艺术市场的艺术世界。我对他们的回答是:你们住在哪个星球上啊?艺术世界充满了现金,即使是处于低谷的2008年。我有我对这个圈子的批评,但已经不止是艺术市场的范围了,我不再梦想没有市场的艺术世界。不是人人都有接触到这些钱的机会,但这些钱确实巩固了文化和市场的非盈利维度。

可悲的是,我生活在一个保守党特别反对女性和有色人种艺术家的世界里,他们的作品往往带有政治倾向。这样一来,大家都希望我回去批判这个太“白”的艺术界。毋庸置疑的是,世界上大多数富人都是白人,这是殖民史的一个后果。但是,90年代以后,越来越多的非白人艺术家的作品也在市场上流通着。那些艺术家代表大多数人了吗?并没有。那些艺术家觉得他们作品卖得好是个好事儿吗?是的。他们是否不那么愿意生产作品挑战那些当权者呢?可能吧。

在艺术界,政治性话题很少成为人们投资的原因。艾滋病是一例,不过我觉得这是因为专业人士被这种流行病影响到了。但是,艺术市场不会被另一些事情影响,比如几个诗人进监狱了,或是无处不在的针对少数族裔的政治暴虐,或者最大限度的为某些人减刑。

其实有很多许多与政治过手的艺术家,我自己也算一个。我觉得可笑的是外部对这些艺术家妖魔化的尝试,对这些艺术家来说,他们不过是在处理权力关系的问题,政治是这类互动之一。就像克里斯·伯顿(Chris Burden)的一个装置,你走过一个旋转门的同时也慢慢地移动了博物馆的墙壁。与政治共事的艺术家在检验已建立结构的极限,并试图去凸显这些极限。

伊维特·穆通巴(Yvette Mutumba)和朱丽亚·格罗斯(Julia Grosse)

“Contemporary And”机构合伙人

当然,女性艺术家以及非欧美国家艺术家在展示上的不平等仍是一个问题。不过有一个能把这些问题全都串联起来的、还能涉及到圈内和圈外人的挑战出现了,即艺术界经常让人产生社交更重要的印象,很多人认为只要认识一些对的人、有良好的关系网、知道游戏规则便可以了,而不是通过能够带来新视角的严肃艺术作品参与其中。社交圈和同僚之间的交流确实很重要,但应该在基于相同的兴趣内容和共同目标的条件下,让它自然而然的发展。

至于其他的问题,比如说展览主题/艺术家名单/收藏的“全球性”现在成了评判艺术好坏唯一或关键的标准:好像一旦缺了“全球艺术性”,它就会产生问题。艺术作为全球性的理解毫无疑问是一个积极的进步。但是我们应当摒弃对“全球艺术指标”资本化的趋势,这个名字自身都可以自给自足了。

(我的观点是)工作者们在炒作之后仍能在艺术领域内持续工作下去,艺术界就可以被修复。比如,越来越多的人追捧来自非洲的当代艺术,这样挺好,但像我们组织已经关注这个话题那么久了,即使人们已经开始追捧别的地区的艺术了,我们也会对它保持持久的关注。在C&中,我们想建立一个超越“游戏”的平台。这意味着,要把双年展上常出现的大名头(从艺术马戏的角度)与那些“新”名字结合起来,即那些与普通艺术界社交网络无关的但在自身领域颇有建树的名字,比如从巴伊玛(Bahia)一直到巴马科(Bamako)。

丹尼尔·约瑟夫·马丁内斯(Daniel Joseph Martinez)

艺术家

来自柏林Wannsee的美国学院

2016年10月2日

美国总统选举前34天

我们都是僵尸

如果说艺术真的是人类存在的一面镜子、一个反射、一声回响,一种解读或一个回应。如果它基本等于人的意识,那么世界的问题在艺术界就被压缩和加强了。我们发现自己处于这么严重的危机状态中,甚至不能描述或定义它,更不用说去解决了。

也许我们需要不同的问题。

在21世纪,“成为人类”是什么意思?

什么时候我们才肯承认,我们是这个世界上种种行为和事件的同谋者?

做艺术家是否可能没意义了吗?

我们如何构想象征性的表述和其它形式的再现?

艺术在当代社会已经丧失它的价值了吗?

在全球经济、自由市场、依靠技术的监管方式、政府采集的数据、企业的博物馆和我们生活的绝对商品化写成的历史中,我们该如何表达自己?

艺术家是不是突变成什么新的东西了,或一点都没变?

现在我们该用什么形式表达自己?

我们如何组织一个不断演变的激进民主,它的平衡性在于公正和自我维持?

我们是否可以明确地拥抱未知而不是拒绝它?

有没有可能设想出一种紧急美学(emergent aesthetic)?

艺术家Liam Gillick手稿,“闭上眼问题就没了”

马克·斯皮格勒(Marc Spiegler)

巴塞尔艺术博览会全球总监

艺术界及其所有参与者——从策展人,收藏家,艺术家到博物馆领导人,艺术评论家,顾问,以及其他——都更国际化了,联系得也更紧密、更向外部扩展了。我们让自己达到一个永动的状态里,不停从一个新美术馆的开幕奔波到另一个必看的的双年展里。这种充满生气的发展不错,但是加速的脚步给艺术家施加了巨大的压力,促使他们不断处于创作状态中。艺术家需要时间和空间去发展,这种狂热的气氛让太多艺术家过度生产了,这给作品质量和艺术家事业的长久性带来长远的风险。

当然,我们都与塑造这个过度活跃的环境有关系——包括巴塞尔艺博会。这也是为什么我们还是把作品的质量放在第一位的原因,而不仅去满足市场(比如说我们的Unlimited板块,我们的电影板块,以及表演项目)。我们也试图去突出一些画廊,这些画廊在试图让他们的艺术家从市场强压下解放出来——它们参与进艺博会对其自身有好处,也对我们这些希望看到全世界好作品的人有益。长久来看,速度慢一点,质量取胜的艺术界其实比这种快速消费的模式更有效。

阿德里亚娜·萨瓦拉(Adriana Zavala)

《艺术论坛(拉美版)》主编

虽然艺术界现在在进行所谓的全球性转向,所有机构(包括美术馆,画廊,博览会,双年展以及大学)其实都没有对本国情况搞清楚,更不用说全球的情况了。欧洲和盎格鲁中心论的教条,西方主义的规范,维持差异的等级观仍然占统治地位。

(因此)我们要去教化(观众)去挑战陈腐的等级和价值观,这些东西保证了殖民主义者的种族和性别文化逻辑;我们要去挑战已经被塑造出的、但只会加固价值等级的叙事和历史。我们还要去支持一部分组织和个人,他们所探索和传播的新观念结构更精准地反映了我们的社会和世界。

卡罗·麦卡密克(Carlo McCormick)

批评家、策展人

像是我们的艺术界出什么问题了、我们该如何修复它这样的问题,在过去的几年应当多问问的,但我猜大家的时间都被那些愚蠢的金钱、盲目的野心、贪婪、该死的明星和八卦分散了,没留下时间自我反思。尽管危机的阴影已经威胁了我们的游乐场,不过现在其实也不算太晚。

让我们先澄清我们究竟遇到了什么问题。艺术界与艺术市场不同,而这两者间的持续混乱就是我们困扰的根源。艺术界不是一个紊乱且无限蔓延的的领域,它是一个舒适的地方,其中人们可以为自己建造舒服的家园,它还是一个社区,人们可以改善现实世界变得的冷酷无情且疏远的现象。然而艺术市场的无限就跟它的无情一样,它代表了与创造性、真挚与移情对立的一面,而正是这些决定了艺术中最好的东西。

以下是一些明显的建议:

摆脱投机者,他们根本不关心艺术,这些人的存在深深地伤害了艺术。

把拍卖行踢出当代艺术游戏。你们都知道他们是毒药。

别再让钱在这个不受管制市场上下浮动了。艺术市场一直是邪恶金融计划的同谋,但艺术市场总是更糟,不然有一天你们一群人会进监狱的。

制定一些罚款吧,以阻止人们十年内就把买来的藏品转手倒卖出去,那明显是为了利益。

别把作品直接送到免费寄存处,正是因为设立了这样的地方,一群俗人才可以避税,还能把他们的财富转移到可携带的赚钱商品中。

如果关于把艺术写作当作投资的话,那么停止它吧。它的真正价值是在于可以被使用,它带给了那些与它共存的人价值。

别在散播那些有关富人和名人的的腐朽八卦了。他们与我们需要的真正的谈话无关。也不要再被那些赚取点击量的无聊艺术网站吸引了。别让视觉艺术的混杂又不守规矩的本质变成愚蠢的列表格式。

破坏掉那些有关艺术标准的无聊模版吧。那些只有耳朵没有眼睛的藏家们的谈话向来不会发现或培育出伟大的东西。别在乎大多数文化机构董事会的内在利益冲突。而且请记住,艺术从没被学院服侍好,所以不要再向往那一连串的艺术硕士项目了,那里面炮制了对无意义新奇事物上瘾的牺牲者们,他们为了还清债务(助学贷款)而跟着市场导向走。看看街头和那些非传统艺术展示地点吧,听听那些存在于艺术话语政治之外的白话,考虑一下为什么有那么多的艺术家从没在画廊里做过展览,但仍有数百万的追随者和真实粉丝们在为他们的作品投资。不然的话,你可能会错过比下一波的空虚形式主义重要的多的东西。

史蒂芬·希姆科韦茨(Stefan Simchowitz)

艺术经纪人,顾问,代理人和收藏家

瑞士军刀有时是开瓶器,一般来说是刀,也可以成为牙签。艺术产业一样,它必须适应一种非线性环境,那里面的传统层次结构在不停变化。尽管艺术界让我们感觉其固定立场内总有秩序和权威,它其实是个没人实际管理的世界。实际上所有社会经济、政治和文化环境都拥有这种全球性立场,而艺术界则在不断更新。传统系统对新系统的喜爱就像报纸行业喜欢博客一样。

人们可以把艺术事业想象成一把刀,它有刀片、手柄、锋利的边缘和刀尖。这是一个具有简单目的和使命的物件,它知道在哪里该被拿住,从在哪里切或刺入。然而,一把刀无法帮你打开一瓶酒或帮你剔牙。艺术界需要将自己转变为这样一种装置,这种装置不是单向度并安全的,它无需通过抚慰那些有资本力量和智力权威的精英们来定义自己,这种装置高度响应和适应变化的环境,以至于没有人可以真正掌握会发生什么。所以我的建议很简单,用李小龙的话来说:

“无形无式,如水一般。将水倒入杯中,它变成杯的形状。将水倒入瓶中,它变成瓶的形状。将水倒入茶壶中,它变成茶壶的形状。水可静静流淌,亦可猛烈冲击。像水一样吧,我的朋友!”

亚历山大·邓巴兹(Alexander Dumbadze)

华盛顿大学美术与艺术史系主任

你知道,这是个好问题。我越思考这个问题,就越觉得人们对艺术界的理解是世代的。年轻的时候,艺术界又新又令人兴奋,它还是一个充满奇迹和可能性的世界。但即便如此,我觉的这么多年来总有股令人心神不宁的力量游荡在其中。有太多事情发生,里面的人过于饱和,过度投入,或只是累了。

当然还有好的艺术存在,范围扩大的当代艺术界也意味着任何人都可以参与。但是由于这个圈子总是不停运转,没有多少实验性的东西出现了。一个艺术家很难有一个差的展览,并从中复原。艺术家要不就只是打发时间而已。确实有一种压力存在,但这种压力大多是经济上的,批评的压力已经不起多大作用了。展览就像季度报告一样,没有慢慢分析的余地。

艺术界有很多噪声,而问题是如何找到噪声内的讯息,这是现在最大的挑战之一。用市场去解释这个问题太无聊了,因为市场总是一个问题。但是现在看来,艺博会、展览确实太多了,给我们带来了极大的压力。

我不知道艺术界是否会有一个结构性的修复。但我认为人们去了解艺术对他们产生意义这件事很是关键。我经常和学生以及朋友开玩笑说,想谋生其实有更简单的方式。所以人们其实还是为艺术而艺术的,这是因为他们对艺术的沟通能力还持有根本信念。面对日益专业化的生产需求,艺术的奥秘和奇迹不会消失。

艺术界的伟大之处在于它仍是个人化的表达,它能让大家面对面交流,把人们聚在一起。这些小团体很重要,展览能够影响某人或与其他人聚集在一个工作室这种小事都很重要。我认为人们不应忽视这样的事实,即制作艺术和看艺术是一个智性活动。去维持一个社群和标准是很难的,它需要不断地重新思考和重新发现。

说到结构性修复,也许纽约的五大画廊应该向其他画廊提供补贴,让资金得重新划分。或者也许应该有设立艺术销售税以募集可以支持艺术界的资金。每个人都应该找到方式,以支付他们对艺术的账单。

约翰·米勒(John Miller)

艺术家

在我看来,最大的问题是向垄断的倾斜。在过去几年里,只有三、四家大画廊成为艺术市场的主宰,把中小型画廊挤出去了。这根本不民主,它还反映了更大的、全球收入不平等的问题。这个问题有很复杂的经济原因,但一个加速原因是互联网技术的发展。从罗马道路系统开始,所有网路都是为了巩固权力,即创造霸权,当然它们也不单做这件事。

收入不平等在我们的教育系统中也体现为高学费。恐怕美国是全世界最糟糕的例子。相对于先考虑艺术学校的教育质量,学生越来越倾向于考虑他们的作品会在市场上有什么表现,只要学生们要偿还他们的助学贷款的话。房地产泡沫也是另一种表现形式:那么留给艺术的空间是什么?它怎么展示给“公众”,在什么条件下可以呈现呢?

为了构建解决方案的前景,我将引用两个文本:第一个是亚德里安·派珀(Adrian Piper)的《廉价的艺术乌托邦》,它可以作为启发读物。第二篇是托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)的《21世纪的资本》,这本书可以作为一个务实的批判和变革纲要。其实我觉得没有绝对的解决方案,但公共政策的变化可能是一个好的开始。所以一个解决策略就是重新思考国家艺术基金会(NEA)的作用。在20世纪80年代的文化战争之后,保守派削减了对个人艺术家的赞助,从此之后NEA的政策就没什么变化了。讽刺的是,保守派曾认为不可接受且太有侵犯性的“性”的问题多少都成了主流,但为艺术家制定的NEA政策仍然束缚于那个古老的战争中。最重要的是,NEA的资金将有助于艺术形成一种公共话语,而不是个成为个人的审美商品。第二个解决方案是学费改革。较低的学费或免费将立即有助于民主化的艺术生产,并有助于创造一个自主的艺术批判氛围。

鲁巴·卡崔博(RubaKatrib)

美国雕塑中心策展人

一般来说:贪腐,性别歧视,种族主义,地位权力的幻想都是问题。但是,我觉得我们现在的问题是不容改观的种种偏见和假想,而且我们已经意识到自己被牵连进去了。

为了解决这些问题,我只希望我们可以摆脱对社交媒体的痴迷以及(展示给外界的)不真实的姿态。那些意义非凡的批判真的可以与自拍一起上传到Facebook上面去吗?有多少人通过建立在今天营销和名人文化上的肤浅逻辑来交流想法?我们现在还有“差异”的空间吗?博物馆和画廊如何理解他们的真实处境,从而适应这种不断变化的环境?艺术界可以跟上世界的速度吗,甚至带领它吗?我现在对下述的几种趋势格外怀疑,而且我们必须对这些无意义的姿态保持警惕,包括虚假政治、反动思维、电力游戏。我们正在进入一个不同的时代,一个可能剔除炒作和权力贩子的时代,这可能允许我们重新找寻严肃和深度,或至少重新分配权力。希望它能创造一个机会以做出真正的改变,而不仅仅是通过新闻活动解决不公平的问题。

(我们需要)少一些东西,多一些思考。记住,艺术是强大的,重新找到对艺术的爱是最重要的事情。思考它,享用它,不要把自己太当回事。艺术如果没有乐趣了那还有什么意义?我不是说艺术讨论的内容必须轻松,但我认为我们正在这里做一些特别的工作,为什么要把它变成折磨呢?我们都在修补这个艺术世界,如果我们都冷静下来,它可能会变得更好。

(未完待续)

(接上文)

如何修复艺术界(下)

徐震(Xu Zhen)

艺术家

艺术界中的问题与社会中的问题有些相似。如果你的工作范围足够大,在这个领域呆的时间足够长,就会意识到艺术界有很多问题。当人们面对一些激进的事情,或当涉及到一些地理区域问题(种族主义,西方中心论)的时候,人们的软弱和惰性就会表现成一种保守态度和各种偏见。还有就是对外部世界东西产生的不合逻辑的反映,缺乏理想主义等。这些都是常见的“问题”,而我的作品就是要反对这些倾向。

我觉得你应该首先明白,你在艺术世界小区域内打开的问题实际上是每个人在现实中都会面对到的问题。不是你觉得它们要改变了问题才出现,而是这些问题一直在这里。所以,艺术家作品的意义应该直指这个现实,并朝向未来的社会,而不应该只在艺术的范围内。一旦理解了这一点,其他东西就可以抛到一边,问题也可以用幽默的眼光捕捉了,这时候才能做出改变。

Raqs小组

2016年上海双年展策展人、艺术家

艺术界出什么问题了?

相比起破解(hack)这个系统的编码,艺术家自己更需要被破解。

你会怎么修复它?

不要再逮捕黑客了!为艺术家建立一个亚伦·斯沃茨(Aaron Swartz)奖吧。

(注:亚伦·斯沃茨是年少成名的计算机天才、黑客,致力于网络信息开放,2013年自杀身亡)

豪尔赫·丹尼尔·维尼西亚诺(Jorge Daniel Veneciano)

艺术与设计美术馆馆长

我觉得可以称问题为“不相称的自命不凡”。

精英主义是它的显著症状。它就像一个掩盖空虚和不安全感的面具,一个为了掩盖(或抽空)各种人都可以投资艺术的现实。它也是“普遍主义”的面具,欧洲中心论的现代主义就是证据。

普遍性会让精英主义拥护者的地位变低。而这就是为什么我拒绝文化特定性的原因,文化特定性其实是另一种对非特异性从属的形式,即普遍性。所以,像巴里奥美术馆[我在2015到2016年间负责的美术馆]就和MoMA在文化特定性上没什么不同。

修复艺术界?去读何塞·马蒂(José Martí)的《我们的美洲》(NuestraAmérica)或何塞·巴斯孔塞洛斯(José Vasconcelos)的《宇宙种族》(La razacósmica)吧。看看他们的反霸权政治观,里面你会发现拉丁美洲不是一个次要的特殊物,而是一个可替代的普遍物。然而今天的艺术界对这个问题的认识仍不清楚。

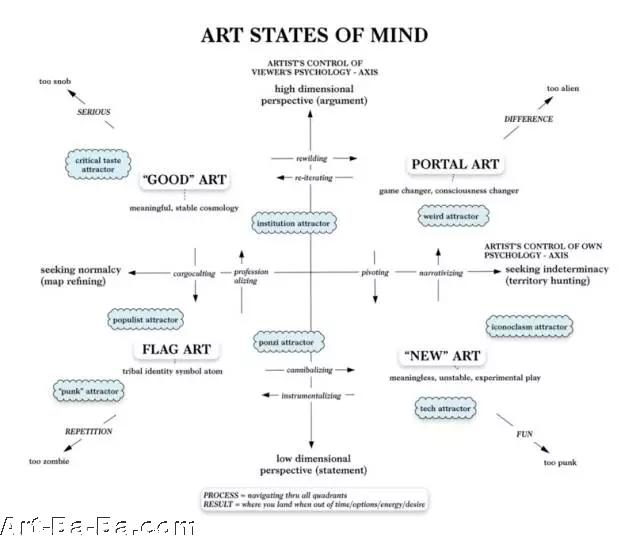

《艺术的心态》

郑曦然(IanCheng)

艺术家

当我们看艺术家作品时,我们是什么样的心态?艺术家在说服观众参与到什么样的游戏中呢?我这里有一个定位的新图纸(见上图)。艺术作品及其艺术家经常在不同象限游走,但是最后总会到达某一精神上的定向里:撤退到部落制的是旗帜艺术(flag art);试图达到无尽意义的是“好”艺术(“good”art);尝试无意义实验的是“新”艺术(“new”art);试图去感觉奇怪的未知界面的是传送门艺术(portal art)。每个时代都含蓄地要求艺术去平衡文化对过去文化的亏欠,对抗现在,并为未来奠定基础。在我们的时代,当不可控的现实超过了我们的情绪可以解决能力的速度,渗透到令我们欣慰的确定性中时,我们应该多投资在传送门式的文化里。传送门可以是那种弥补性的界面,以建立我们对不确定性的容忍,让我们可以与非连贯性一起生活,为其指引,在其内部崩溃,从中获得新观点,甚至可能学会爱上它。我们要反对那种对我们传统边缘性写作的幼稚抗议,并反对一种成年人的上瘾状况,即对现实日常化一种永恒、稳定的意义的上瘾,传送门,传送门,传送门。

米歇尔·格拉布纳(Michelle Grabner)

波特兰2016年双年展,艺术家和策展人

艺术界出什么问题了吗?

一个问题是权威学术批判和一种艺术写作之间荒谬的分裂,后者其实是通过无风险的引用各种伪装成解读或评判的信息组织而成的。虽然现在写作的效率很高,但在象牙塔之外,这个写作的海湾不是用文化想象填充,它很不幸地被市场评估占据了。对艺术界的解释和评价因此只围绕理论或新闻了。

你会怎么修复它?

修复艺术写作那种过于深刻和强劲的语言。看看文学世界吧,你会发现那些吸引人的、有激情的、对话式的、有宽度的行文方式。还有就是,只有在写作中保持一种学院内外部的临界性,市场评估才会中肯。

杰克·史恩曼(Jack Shainman)

艺术经纪人,画廊主

艺术界的一个问题可以总结在一个我经常被问到的问题上:如果一件作品没有马上被卖出去,藏家就会开始考虑为什么。当然,这有可能预示之后市场会不错,但它也会提供一些错误的暗示,让别人认为如果一件新作在展览的的第一周内卖不出去,一定是哪里出问题了。而现实是,出于各种原因,一些作品等的时间就是会长些。

最近,我正在听一个由策展人詹姆斯·迈尔(JamesMeyer)和受人尊敬的艺术经纪人弗吉尼亚·丹(VirginiaDwan)主持的播客;丹回忆说,她第一次给客人们看劳森博格的混合作品时根本就卖不动。为了诱使客人购买,她甚至把作品送到德克萨斯,但最终又不得不把它们送回利奥・ 卡斯蒂里(Leo Castelli)的画廊里,不过现在这些作品都被誉为杰作了。显然,这是一个充满戏剧性的例子,不过需要注意的是,通过带有历史距离的镜头来看今天这个节奏快又充满激情的市场异常重要。我试图鼓励藏家相信自己的直觉,忽略身边那些噪声。毕竟,收藏是一件私人的事情,归根结底是因为藏家对艺术的爱,并愿意与之一同生活。

肯戴尔·吉尔斯(Kendell Geers)

艺术家

问“艺术世界怎么了?”的问题是,我们根本就没艺术界这样的东西,有许多艺术界重叠着。而且大家普遍有一个不太好的思维习惯,即认为拍卖行和艺术投资仅是一个小而强劲的民间精英俱乐部。从这个角度来看,艺术只是通过经济价值被展示出来,艺术不具备超越其价格和投资潜力的任何其他内容。

不幸的是,这种解读已经困惑了太多博物馆,杂志,策展人,评论家,画廊和收藏家,他们只看的到作品的价格而已。一些伟大的作品价格或低于市场或高于市场,但市场也不过是市场而已。拍卖记录和价签和艺术品毫无关系。在市场清洗完最后一张作品之后,哪怕是如今市场上最畅销的艺术家也会被抛弃。

还有那么多艺术界还存在着呢,所以没什么需要修复的。我们会得到我们应得的艺术作品,但如果我们面前出现了所谓的必须“拿下它”的那种作品,这就可能是个不佳的投资。

艾玛·苏考维兹(EmmaSulkowicz)

艺术家

艺术界出什么问题了?

不透明度。艺术家能参与的展览数量其实与他们在艺术界各种人脉有关。在学校里,我们学的是创造敏感、有意义、感人的艺术。我们被告知保持作品独立是获得更多展示机会的方法。我们毫无准备的就毕业了,前往艺术界。然后就迅速到了一个特权的世界——包括你的学历、性别、财力、种族还有别的什么。最有特权的人就能与那些艺术界的掌权者们相互影响、对话。

你会怎么修复它?

透明度。我们应该揭开艺术界的面纱,公开关于这个事实,即掌权的人最有特权。而且不止一个艺术界,我们应该赋予那些没有特权的其他艺术界以权力。

雅各·伯乔奇,《接下来是什么》,2015年

贾米拉·詹姆斯(Jamillah James)

洛杉矶当代艺术学院,策展人

艺术界总被理解成与“真实世界”相绝缘的世界,但它实际上是一面镜子。我说这个是为了因为观众以及站在更大图景下来自社会都在质疑(这种关系),以及艺术家是否善于通过他们的作品来处理问题。

艺术世界中的性别主义和种族主义是公开的秘密,所以在制度和组织层面上我们急需要解决这些问题,增强合作以解决可能导致艺术工作异化的系统性问题,也避免观众对艺术的疏远。从这点看来,博物馆做得相对来说不错。通过社区参与计划和增多的社交媒体交流,它们对观众打开了壁垒。

但是,做展览和项目的时候仍然有很多没有完善,这不仅关于艺术本身,而且要直面投资人的问题。但我们还需要继续前行,别被艺术界运行的方式打垮了或变得愤世嫉俗。我们有真正的责任去批判性地思考人们通常不会考虑的事情。我们有工具,我们有能力,我们有专业人士来开启这些重要的对话,即使风险很高。作为文化生产者,我们必须试着维持我们与社会的接触——要有耐心,开放,倾听。

艺术界中的“他者们”仍然很紧张,因为对话者总是艺术界内部的人。总有些人被看成是“外面的人”,但我不这么认为:我认为内部和外部之间的边界必须是可渗透的,这样才能保持信息的流动。我们必须停止把艺术界与现实世界相分离。这不过是我们生活的一个世界而已。

沃尔特·罗宾逊(Walter Robinson)

艺术家、作家

怎么修复艺术界?对一些人来说艺术界根本就没问题。一些人现在在纽约重要的画廊里做展览呢;一些因为他们的展览得到了报纸和杂志中顶级批评家的关注而名声大噪;还有人只是因为他们近期的成功而在社会地位上突飞猛进;而有一群人就是反响平平。

你有注意过那些课程和书目吗?就是那些帮助艺术家提高经营自己的能力,以让他们出头的那种?不是每个人都需要那种辅导书。不是每个人都需要知道画廊礼节、访问工作室的策略以及怎么培养博物馆策展人。不是每个艺术家都需要知道怎么把自己的东西卖出去。

想象一下,如果你是个画家,你想要什么?你想要的是这个:你坐在工作室的画架前,工作,这时一个朋友经过,进来看看你在做什么然后说:“这个不错,我喜欢”。过了一会儿,另一个刚开画廊的朋友打电话过来说“我们要做个群展,你有要给我们看的东西吗?”当你把自己的一些纸上作品拿给她看,而她又恰好喜欢,于是就把你的作品放在展览中了。多简单。

又过了一阵儿,你出去见到朋友或熟人,他们问你近况。有个展览,在写些东西,在策划什么。做一个视频、表演,然后更多的展览机会。你做你想做的一切,并享受它。你也卖些画,虽然不多,钱在你手头就像水一样溜走。

当艺术界想要你的时候,它会过来找你。你不是历史和社会力量交织出的自主主体。你要做的一切就是做好准备。

艾利克斯·加藤菲尔德(Alex Gartenfeld)

迈阿密当代艺术学院,副主任、策展人

迈阿密见证了当下物质和文化本质的一个问题,即对艺术经济力爆发的兴趣和对它伴随价值的称赞牺牲了我们批判性和进步性的语汇。艺术的流行及与其他领域越来越相似的事实,其实是人们对其力量的一种肯定。但是,虽然“艺术化”是好的;“策划性的”说明这个人是个精明的消费者,我们不再用“有批判性、政治化、社会化、更平等或更进步的”去形容艺术作品。

文化的角色正是金融和经济所排斥的,这反映了我们的社会秩序。鉴于这种秩序的性质,它促生了中产阶级以及寄居于文化中的人,包括作家、批评家、教育家、专业人士,以及受到良好教育的观众和可对话者。于是,在当代艺术中,阅读不是一门技术,而是一种公民风尚。

苏珊娜·托鲁埃利亚·勒瓦尔(Susana Torruella Leval)

巴里奥美术馆荣誉馆长

速度决定了今天的艺术世界,包括旅行速度、电子通信、人际交往速度、专业交易速度,同时还有大量信息和财富的转移,大量增加的艺博会和双年展也都成为必看的艺术交易场所。速度越快,仔细思考、有意义的交流、缓慢的研究、工作的乐趣就会越来越少。

速度缩小了世界,但促进了名人文化的兴起,就好像明星策展人已经抓住了全世界,在同一个场地不同培养下一个全球艺术之星。

解决方案?减速?忘记钱这回事儿?恢复到闲暇的工作室走访和手写字?不可能了。

肯德尔·吉尔斯,《刑架》,2015

亚当·林德曼(AdamLindemann)

艺术经纪人&收藏家

在我看来,艺术世界工作得太棒了,太高效了。我的意思是,它稍微偏离了它的历史最高点,而实际上,减速会让它受益良多。因为这种加速只导致数量增加而质量下降。大量的艺术品每天都涌到市场上。这就是为什么所有艺术家都想出对应的伎俩——我要用打印机打印我的作品,我要用灭火器做这个作品什么的。

除非速度减慢,艺术界不可能被修复。 [市场]冷却下来?你是谁啊?人们仍在买买买,生活在一个幻象里。不过如果他们真的生活在幻象里的话倒也情有可原,因为艺术也是幻象的一种,只不过现在投资更是一个幻象。每个购买艺术的人都认为他们买的东西是有价值的,但不是这样的。想要劝阻或引导他们远离乐观主义和享乐主义是很难的。每个人都有他们伟大的时间,所以为什么打扰他们呢。没有人喜欢搅局者。

但还是那句话,我不认为艺术界会有任何崩溃。我们可以减速,但不会崩溃。总有些人想要伟大的艺术品的。

戴维·利维·斯特劳斯(David Levi Strauss)

视觉艺术学校,艺术写作系主任

现在艺术界的主要问题是,太多参与者们认为现在认为艺术和别的东西一样,而事实是,艺术就是艺术。

这种转变开始很久以前就开始了,博物馆首先公司化了,它使出了浑身解数以达到扩张的目的,这就使博物馆将艺术转作一种娱乐或治疗方式。然后,金融界人士想出了如何通过艺术货币化,从而将艺术市场转化为真正的交易市场,其中艺术品可被用来获得更大利润。这带来了不同的玩家们,他们将艺术仅视为商品。艺术市场与艺术创造因此越来越分离,艺术家和消费者们也因此生活在两个完全不同的领域。想要从一个领域旅行到另一个领域是需要“签证”的,大量的中层管理者在它们的边境巡逻,讨论并写出一些教会式销售的暗号。

这个过程使艺术批评和对艺术的批判性思考变的无关紧要了,因为在这个新规则中唯一标准是经济评估。我所珍视的艺术写作在艺术和艺术家的领域仍然存活,但在市场方面却没人购买。这种转变对艺术教育造成了灾难性的后果,造成了今天年轻艺术家对自己需要什么、想要什么催生了各种各样的困惑。

这是否意味着艺术的终结?当然不会,艺术仍旧会在公司化的艺术界阴影和间隙中茁壮成长。但艺术与其他一切一样的想法却越来越普遍,这个是需要争执的问题。

怎么修复它?教育。把艺术家和艺术写作者放在一起。不要再假装艺术和别的东西一样了,它不是的。

雅各·伯乔奇(Jacob Ciocci)

艺术家

我38岁了,但我一直在思考我到了40岁会是什么样子。如果我幸运的话,40岁时我就过了生命的一半了。这让我反思了很多,特别是我在20到30岁中期遇到的那些人。这些是我通过旅游、组织节目,或通过音乐、杂志、漫画等认识的朋友或熟人。我在大学教艺术教了8年。当我20岁的时候,我就有了一个对怪奇文化感兴趣的思维框架,这是那时的那个孩子(我)建造的,也可以给其他孩子分享,这个框架虽然不是艺术史的东西但也与其相关,所以在我教书的时候就发现它成为了我的灵魂中心。我猜我的学生很难甚至都没发现我一直试着从这个观点出发去讲课。我现在想试着描述这些我在20岁就学到的东西,它们还是很受用:

1、艺术应当融入到生活中,而不仅是创造艺术时。艺术是一个日常的生活方式——不要把艺术隔离到工作室时间或静思时间——艺术是每一刻。

2、艺术是人与人之间的联系,而不是物品、产品、金钱或任何其他东西。这在今天的高度专业化的艺术界中听起来有些怪,但这绝对是真的。重要的是,艺术/音乐是一个地方,人们在其中学会了如何给彼此更多的空间、自由、希望。跟社会比起来,艺术界能让人们更好地学习如何对待彼此。即使你是个画家我觉得也是这样。绘画可以是人们的一个空间,但这个空间不仅在绘画中,它还在看这幅画的人们心中。

3、艺术是一个非功利的、让生活保持平衡的事情,你做这个可以培养朋友,因为它让你感觉良好,这些还能让你变成一个魔术师,推动人们向前,推动世界,循环往复。

4、做艺术是关于件送出时间、金钱、作品的事情,就和送礼物一样,不要有太多期望,也没有什么奖励。最后这个尤为重要:做艺术不要期待奖励。我20多岁时的展览总有不太好的,(事实上)大家也都挺恶毒的,但你还是要这么做:不要有受到奖励的期待,去拥抱各种情况,同时将它做到最好。总之:我一直在教导学生拥有一种态度,即要同时期望没有人和每个人都关心自己的艺术,这是创作时应有的态度。

(完)