来源:凤凰艺术

Headless是艺术家小组“戈尔丁+塞内比(Goldin+Senneby)的长期项目。在该项目中,他们从不在场和演讲,而是由不同的发言人代表他们演讲。在过去的8年里,他们主要的发言人是安格斯・卡梅伦博士(Angus Cameron)。

近年来,安格斯・卡梅伦开始与张哲熙(Gary Zhexi Zhang)合作。他是一位母语为中文,目前生活于英国的作家与艺术评论家。在本次的“理论剧院”当中,戈尔丁+塞内比提议由张哲熙作为他们的发言人进行演讲。

2017年1月21日,15:00,张哲熙作为发言人,和戈尔丁+塞内比合作,在第十一届上海双年展“理论剧院”发表了中文演讲:《无头,多头》,以下为演讲全文:

戈尔丁和塞内比(Goldin+Senneby)是两位来自瑞典的中年男人。我和他们甚至从来没有见过面。我也不知道他们为什么会找我。

一月前,他们找到我,问我要不要去上海,费用我们包了,还给你一点服务费,我没钱没工作,所以不觉不知就同意了。我只是戈尔丁和塞内比的发言人,可是我也不知道他们到底想说些什么。

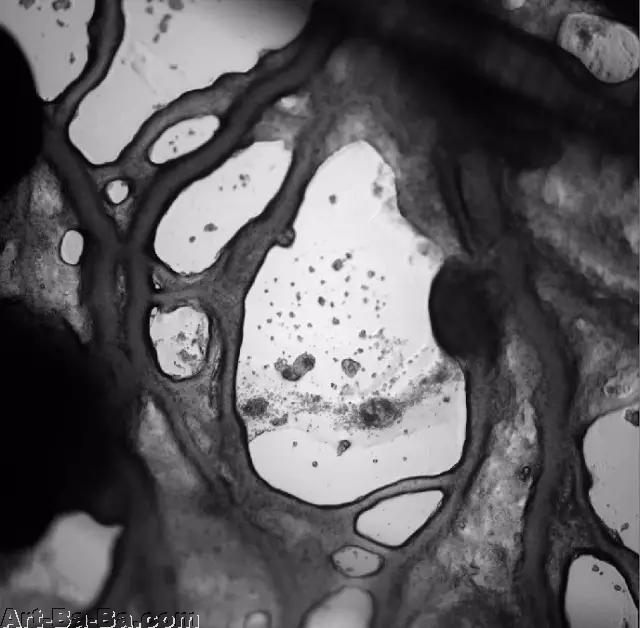

戈尔丁和塞内比第一次联系我的时候,我在一个生物实验室里,用显微镜观察一个小机体。它叫多头绒泡菌。它是一种凝胶性的真的粘菌,一个单细胞变形虫,能够寻找到不规则分布的食物来源。它可以在一个迷宫里找到最短路线,或以高效的方式连接不同的食物阵列,而且不会出现故障容差,它很自然地做到这一切,是一个挺神奇的集体。由于粘菌一直受到无数的进化选择,它的觅食行为使它们更有效地形成交通和通信网络系统。

奇怪的是,这个单细胞机体没有任何脑细胞,没有模型设计的能力,但是它有记忆能力。它的记忆能力来自于它留下的粘液。从概念角度来看,它没有任何自我或者空间的意识,但它时时刻刻在产生自己的空间。它的空间就是它正在存在或者存在过的地方。

戈尔丁和塞内比的《无头者》项目并不好解释。它从2007年开始,现在已进行了十年。在这十年的多次展示中,两位艺术家从未亲自参与过活动。他们说《无头者》研究的就是“退出行为”—— An Act of Withdrawal。在这整个过程中,他们干脆不存在。他们的作用不太像传统艺术家,反而更像导演,或者建筑师。他们虽早已退出剧场,可他们建立了一个构架,构架慢慢成为了一个网络,网络中有无数的人物与情节,有些是真的,有些是虚构的,更多在于真实与不真实之间的灰色地带。黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)曾经说过,当代艺术的作用就是给不相关的东西一个共同表面。戈尔丁与塞内比也一直强调,重点不是内容,而是过程。

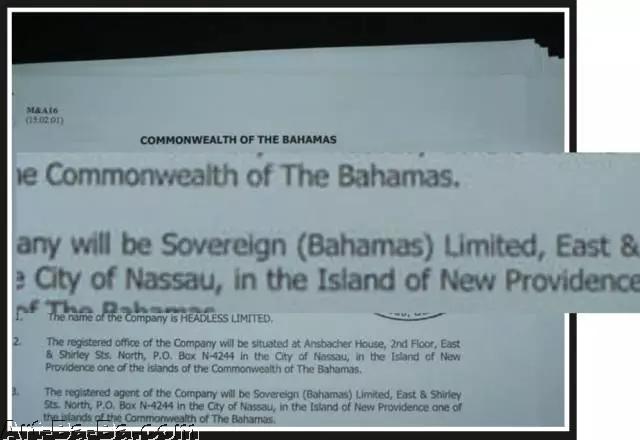

从表面上来看,《无头者》的目的在于研究“无头有限公司”,一个IBC,“国际商业公司”,另称为空壳公司,或皮包公司。这公司是真实存在的,2007年在巴哈马群岛注册。去年,无头有限公司还出现在巴拿马文件中。其实戈尔丁和塞内比最初是调查另一个“无头者——著名的法国哲学家,乔治·巴塔耶(Georges Bataille)于1938年在巴黎建立的无头者秘密组织。他们在搜索巴塔耶的过程中发现了“无头有限公司”。像一个逃税的皮包公司一样,一个保密组织也是一个“退出行为”,为了离开社会的权限,逃避公共视野。好奇心使他们开始考虑这个巧合的关系。

2008年,戈尔丁和塞内比在伦敦安排了一个会议,称为“无头会议”。他们那天用的办公室是从一个叫做Regus的公司租用的。Regus是一家国际短期办公室租用公司,这个名字在拉丁文中的含义就是“国王的主权”。会议参与者共有十名,其中有教授、记者、律师、税务专家等等,他们互相都不认识。戈尔丁和塞内比也不在现场。这次,他们的发言人是Rasmus Fleischer,他是一位帮助建立海盗湾P2P网站的瑞典历史学家。他们请来了各位专家就是为了通过多种角度来研究这两个“无头者”的关系,希望通过巴塔耶的理论来理解离岸金融的秘密结构。这个会议在伦敦金融中心的42号大厦举行。虽然大家一般想象的“离岸”中心都是真正离岸的小岛国,比如开曼群岛、巴哈马群岛、百慕大、英属维尔京群岛,这些大多数都是英国的王权属地或者过去的殖民地。通过这些殖民地,英国伦敦就是世界最大的、最保密的离岸金融中心。

在同一年,戈尔丁和塞内比联系了约翰·巴罗(John Barlow),一位英格兰作家,雇佣他写一部关于《无头者》的纪实小说。巴罗出过几本地摊小说,是一个小有名气又算非常一般的作家。他们首先派巴罗去巴哈马群岛调查无头有限公司,并且把他的经历写成一个博客。巴罗发现无头有限公司原来是通过“硕富麟集团”代理的。

硕富麟是全球最大的独立信托机构与资产管理公司,他的总部在另一个国际离岸中心直布罗陀。而且,硕富麟还年年主办一场高端国际艺术奖。硕富麟(soverign)这个词在英文的原意是“主权”。主权也正是巴塔耶的理论中很重要的概念之一。离岸本身的概念其实就是形容逃避本国的主权,离开本国的税法领域,通过这个方式逃避交税的责任。无头有限公司与巴塔耶的无头者理论似乎有着密切的关系。巴罗在博客中提问:难道无头有限公司和巴塔耶的神秘组织是同一个东西吗?

前面提到过的人物都是自愿参与《无头者》项目的。项目中还有许多参与者都是不知不觉地落入了《无头者》的网络。戈尔丁和塞内比发现了硕富麟集团以后,委托私人侦探在直布罗陀跟踪一位硕富麟的工作人员Kate Dent。不久,硕富麟发现了戈尔丁和塞内比的行为,并且派一位员工去加拿大监视他们的展览活动。原来,艺术家们找了一个女演员冒充Kate Dent,在展览表演中宣布她正在写一部关于离岸金融的小说——《寻找无头者:一个阴谋侦探故事》。为了保护他们的工作人员,硕富麟集团给戈尔丁和塞内比发出了诉讼。可是戈尔丁与塞内比决定进一步挑战硕富麟。艺术家们以《无头者》项目参加了硕富麟集团主办的国际艺术奖,并且进入了候选名单,遗憾的是没有得到第一名。

从2008年至2012年,《无头者》项目出现在许多国际展览中,包括开罗、多伦多、伦敦、纽约、巴黎、诺丁汉、斯德哥尔摩、墨西哥等等。他们展示了一系列的关于离岸金融的研究过程:

这些展览的主角叫做安格斯·卡梅伦(Angus Cameron),是一位参与伦敦金融中心会议的经济地理学家。卡梅伦的多次讲座与表演都在探索离岸金融的“退出行为”。因此,卡梅伦成为了艺术家的发言人与替身,同时表示了艺术家在项目中的隐形行为。

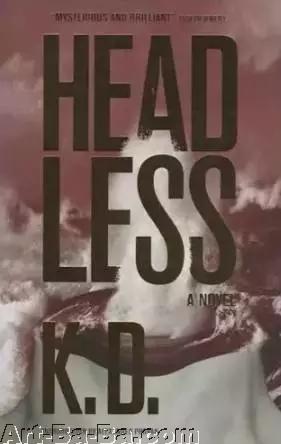

一直以来,约翰·巴罗的《无头者》小说越写越长。项目的每一个新发展,网络的每一个新连接都被记录到《无头者》小说中。小说的主角其实就是巴罗,他就是这个神秘故事中的侦探。小说的情节引起读者不断的质疑。2014年出版的小说的作者名为K.D.,由巴罗代笔。根据故事中的情节,小说的最后几章是由K.D.亲自写的,巴罗成为了自己书中的人物。这十年以来,随着故事的增长,连巴罗都说不出来到底哪一部分是实际存在的。

戈尔丁和塞内比创造的就是一个无头,无心的结构,一个失去中心,失去集控的网络。这个网络时而进入虚构情节,时而回到现实之中。

离岸金融到底和巴塔耶有什么关系?为了了解这一点,我们必须首先了解“无头者”的来源。

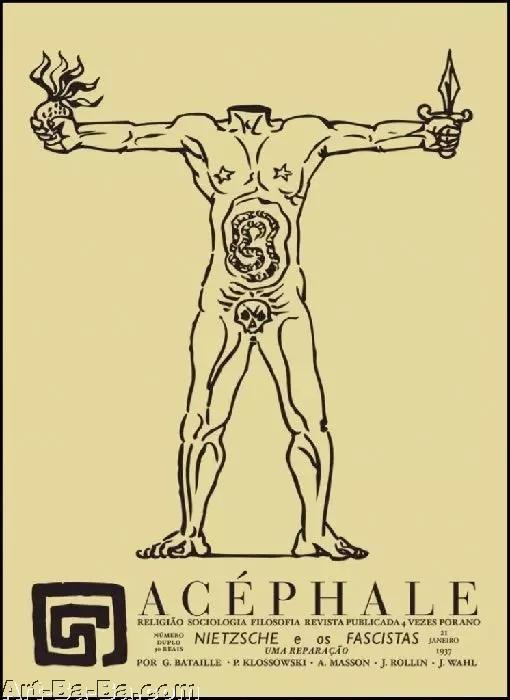

巴塔耶建立了两个“无头者”,一个是他的秘密组织,另外是一个哲学刊物,叫Acéphale 。秘密组织共有十多个人,都是法国超现代主义圈子中的哲学家、艺术家等等。他们在1938年共聚集四五次,最喜欢的两个地点就是巴黎的马尔利森林和“协和广场”。

在18世纪法国大革命之后,协和广场改名为革命广场。革命政府著名的断头台就是在这里建立起来的,断头台前经常聚集着喝彩的人群。1973年1月21日,法国国王路易十六被砍头在这里执行。在巴塔耶的看法中,这个广场是一个无头群体的象征。

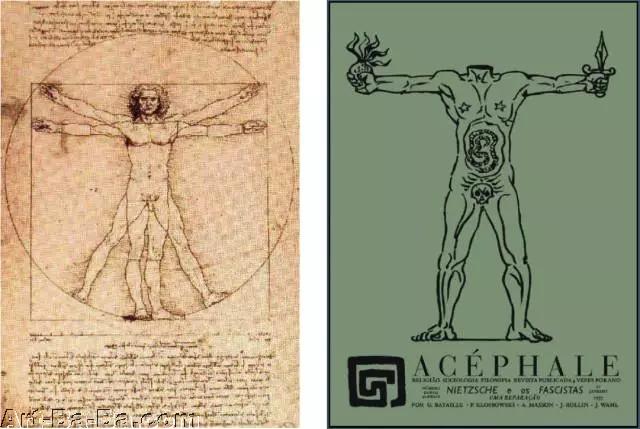

巴塔耶是一位无头的哲学家。他的思想最终的目的就是反抗逻辑思维,反抗理性,寻找所谓的“内在经验”。达芬奇的维特鲁威人钢笔画是《无头者》的标志。维特鲁威人代表人体理想的比例,宇宙完美的规律,然而无头者代表着巴塔耶所寻找的无形态,非定义的宇宙。巴塔耶的无头者不仅没有头,并且她的颅骨摆在性器官上,一个手中拿着一把刀,代表暴力,另一个手中拿着火,代表活力。

巴塔耶追求与人文概念对立的理论。他认为生命与知觉是与世界分离的状态。意识到自我的独立性,也就是意识到自身与宇宙相分离。短暂的生命的边缘就是死亡,死亡就是失去自我的过程,融化到宇宙循环中。

在他一篇著名的文章《太阳的肛门》中,巴塔耶说:这个世界明显是戏仿性的,也就是说,所能见到的东西是另外东西的戏仿,或者是同一个物体的伪装的形态。头的作用就是定义,把宇宙完整的循环割成某些个体,某种分类。巴塔耶的目的就是找到一个非定义,无形态并且无头的状况。通过无头思想,巴塔耶希望解放物体的活力,逾越思想的牢笼。他的焦点就是思想的极限:思想的剩余物,所有思想外围的,头脑分不清的,监管不到的领域。他认识到任何概念或系统的界限就是它所形成的地方。边缘产生空间,违法产生法律,死亡产生生命等等,反之亦然。自我的界限在色情或宗教的活动中出现。对他来说,在性高潮这个短短的时刻,两个独立的意识可以融为一体,也就是可以看到瞬间的死亡。在法语俚语中,性高潮称为”le petit mort”,“小死亡”。

巴塔耶的目的不是掀翻某一个系统,打碎某一个界限,而是跨到这个界限的另一面,去到那个无形态的领域。如果头不存在,无头者也不存在。这个辩证的概念对于巴塔耶来说非常重要。

巴塔耶的愿望从没有实现。在1938年,这些发誓绝对保密的《无头者》成员聚集在马尔利森林一颗曾被闪电击中的橡树边。这是他们的最后一次聚会。当时,第二次世界大战开战在即,人人紧张,无头者组织也只剩下四个人了。根据一个成员回忆,在这最后一次聚会中,巴塔耶严肃地问另外三位成员,有没有哪位愿意为无头者组织的神话牺牲,作为人祭被处决。成员们都拒绝了巴塔耶这个请求。无头者组织就此解体。

安格斯·卡梅伦说,无头者概念虽然没有达到巴塔耶所希望的思想解放,但是它居然在离岸金融行为中被引用了。

在1957年,金钱的头被砍掉了。这就是联金融系统的来源。二战之后,大量的美元存款流入欧洲。在苏联和东欧国家,美元存款大量存放在美国境内的银行。在冷战的早期,苏联政府担心美国会因此冻结它在北美银行的美元存款。此时一家英国银行向苏联政府表示他们可以在美国境外接收其美元存款,之后他们再将钱存入美国银行。这次操作是“欧洲美元”的第一次出现。欧洲美元不受美国联邦储备系统的监管,也就使国家金钱离开本国主权的领域,进入了一个保密的,离岸的,无头的空间。

对于这种经济状况,离岸代表着无头的金融流动;可是对于公民社会和国家的主权来说,它代表着一个无形态的全球黑暗系统。离岸金融表示了钱的地理空间是如何虚构的。人不能离岸,可是钱可以隐形随着全球流动,同时还可以积累一点利息。可是这个虚构的空间时时刻刻在影响我们的现实世界。自从2008年的经济危机,主权国家试图控制离岸金融的发展。可是一个无头的系统是不可监控的。

可是我们的世界不适合于巴塔耶的无头者的象征。为了理解这个系统,也要看到多头的状态。其实无头与多头可能是形容同一种概念。可是在一系统以内,就像这某一个细胞一样,看不到宏观的形态。就像离岸资金一样,它已脱离了集控式的系统,隐蔽了主权的监控,进入了一个黑暗的系统。离岸金融的黑暗不仅因为它体现违法逃税的行为,而且因为它是一种散布在境外的系统,难以宏观掌控。它存在在一个没有地图或模型的空间。像粘菌一样,它的身体是分布的。系统中有无数的参与者,可是没有任何中心控制。它的网络的全面发展是无形态的,不可预见的,只能在黑暗中捉摸。

那么,我们现在是否进入了巴塔耶所探索的无头的世界?不过,不一定像他想象的那么美好。这也就是说,在一个全球化的系统中,已经存在多种暗中颠覆主权的机构,不仅是离岸金融,而且是私人公司大量的数据监控等等。反过来看,区块链是一个典型的分部系统。全球大量的难民流动,也是类似的无头现象。就像阿甘本所说的一样,我们所谓的“人权”在失去主权的生命上是无效的。

已去世的社会学家,齐格蒙·鲍曼(Zygmunt Bauman)曾经说,在全球化的现象中,支撑主权的三条腿:经济、军事和文化,已经都被打断了。主权国家已失去了掌握它的账簿,守卫它的领土,并且支持它的文化的能力。

从这个项目就能看到,当代艺术是一个最典型的多头网络。比如说,上海西岸正在建立的自由港,Le Freeport。通过自由港的免税方式,你可以把任何艺术品储存在全球某些高级仓库,从上海运到纽约再到日内瓦,而因为自由港其实不在国家的领土上,也就不用交一分进口税。这样,你可以等待着作品的拍卖机会,展览机会,你的作品可以去任何地方,同时,在法律的视野中,它其实哪里都不存在。

从离岸金融中可以看到无头者与主权的相对关系。由于离岸金融等等系统的滋生,主权系统的控制被逐渐消弱。戈尔丁和塞内比的《无头者》项目不仅指出了离岸金融是如何发展的,而且《无头者》项目结构的生长状态也就是一个离岸行为的戏仿。

我们刚刚进入了Trump总统的时代,各国人民都在要求他们失去的主权,而在这个“后真实”的空间,主流媒体已失去它们的“主权”,并且政治也更加变成了一个不可正是的故事。在如此多头的世界之中,我们该如何生存?

戈尔丁+塞内比将自己定义为一个“探寻司法、金融与空间建构的协同框架”。该描述虽具迷惑性却有几分恰当。自2004年西蒙・戈尔丁与雅各布・塞内比以二人组的形式工作以来,他们已然推测出当代经济的不同层面,并分析和利用金融市场的不同维度。他们的协作策略已经发展出一种撤退的路径,在其中的艺术家就像木偶操纵师-他们的产品主要来自于对他人劳动的排演。

▲ Goldin+Senneby以往作品:Zero Magic, 2016.

艺术家与作家。1993年生于中国苏州,现工作生活于英国伯明翰。2015年毕业于格拉斯哥艺术学院,2016年毕业于剑桥大学。他的文章曾被刊登在 Frieze, FOAM, Elephant 等等刊物。近期参加的展览包括:ALL CHANNELS OPEN,Wysing Arts Centre, 剑桥;Tenderflix 2015, Institute of Contemporary Art, 伦敦。

图片与文字来源于理论剧院TheoryOpera