来源:空白艺论 汉斯·贝尔廷

昨天被“空白艺论”的主编老徐抓来一同观览了央美美术馆的The myth of documenta,然而一进馆便不得不吐槽这展览名称翻译的有点low呀,“Myth”与其翻译成“神话”,倒不如翻译成“迷思”恰当。况且“迷思”本身即是“Myth”的音译,意指一种虚构的叙述。而“神话”着实有点“土”,不过想想和央美的气质也算搭。

如果翻译见仁见智,那么,展览布置上的不专业和不认真则完全令人大跌眼镜!

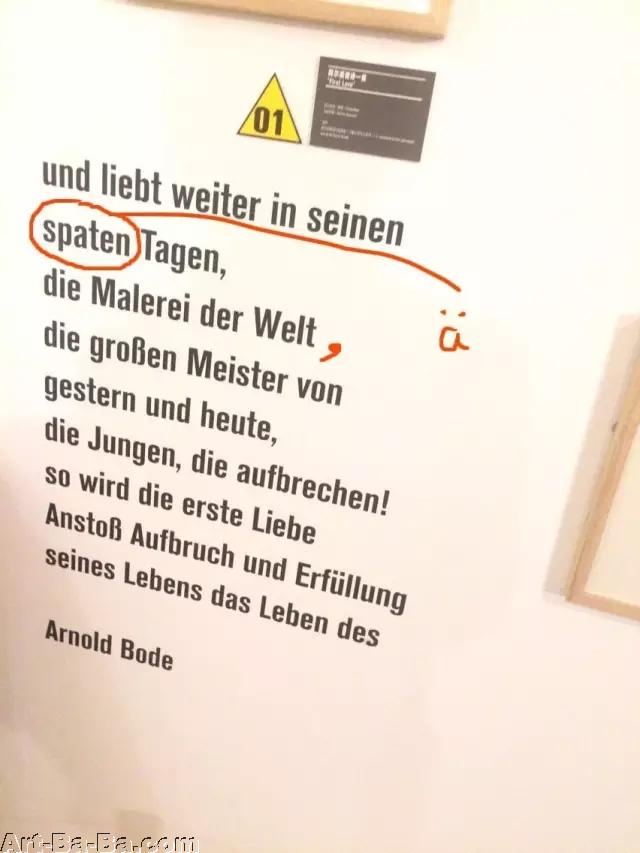

刚刚走上二楼展厅,右侧展墙上的拼写错误便被我逮个正着。阿尔诺德·博德的诗歌First Love中的诗句竟然都能拼错!想想也是醉了,这个展览的副标题可是“阿尔诺德·博德和他的后继者们”,央美美术馆是觉得观众都不懂德文么?还是央美美术馆没有懂德文的?(不过据笔者所知,本次展览的助理王文婷可是留德的)可是偏偏不巧,我本人也是留德的,幸好这次看展没太走神,一眼就抓了个典型。

裸露的订书钉~

这照片像素有点低呀(抠鼻)

观看前旷之给我打预防针,“不要用国外的标准评判央美的展览,否则你会气死。”我当时调侃他说,你对央美的偏见太深了,国外现在好多展览也没你想象得那么好。但是事实证明,你说对了。

在我看来,这次展览远没有央美自己宣传的那样“高大上”,不过大致梳理了一下文献展的发展脉络;但是,对于国内的观众而言,这仍然是一次全面了解文献展的绝佳机会;当然,对于馆方而言,这也是一次蹭IP的绝佳机会,早在2013年,范院长和余院长不就打过一次“从卡塞尔走来”的擦边球么?毕竟和“文献展”搭上关系总是显得那么“高大上”,管他实际上和“文献展”有没有实质的关系呢!

其实,首届“文献展”和今天我们看到的“文献展”呈现出完全不同的面貌,为什么会发生这样转变?老徐向我约稿,但是在汉斯·贝尔挺《现代主义之后的艺术史》中已经有撰文解释,索性摘录了文中比较关键的几段发给老徐,待有闲暇时间再做展开吧。

(前言/钱陈余)

节选

人们或许忘记了,1955年的第一届卡塞尔文献展并非向今天一样展出当代的艺术创作,而是回顾地呈现了在迫害和清洗中存活下来的现代艺术,并赋予它全新的经典地位。正是在德国这一博物馆被劫掠一尽的国度出现了重拾战前现代主义的意愿。那一届的文献展策展人维尔纳·哈福特曼(Werner Haftmann)与阿诺德·博德(Arnold Bode)一起完成了展览的策展组织工作,他在同期出版的一本名为《20世纪绘画》(<Malerei im 20. Jahrhundert>)专著的首版文字中描述了战前现代主义的状况。当然,国家的藩篱也在这一潮流下被打破,战前的隔绝对立不复存在,欧洲艺术以战胜国家主义疯狂的胜利姿态站在了聚光灯下。因此,美国人一开始仍然隐藏于幕后,尽管从1948年开始,德国举办的美国抽象艺术展览数量不断增长(比如在巴登-巴登州),让观众越来越多地看到美国霸权带来的美式自由理想。

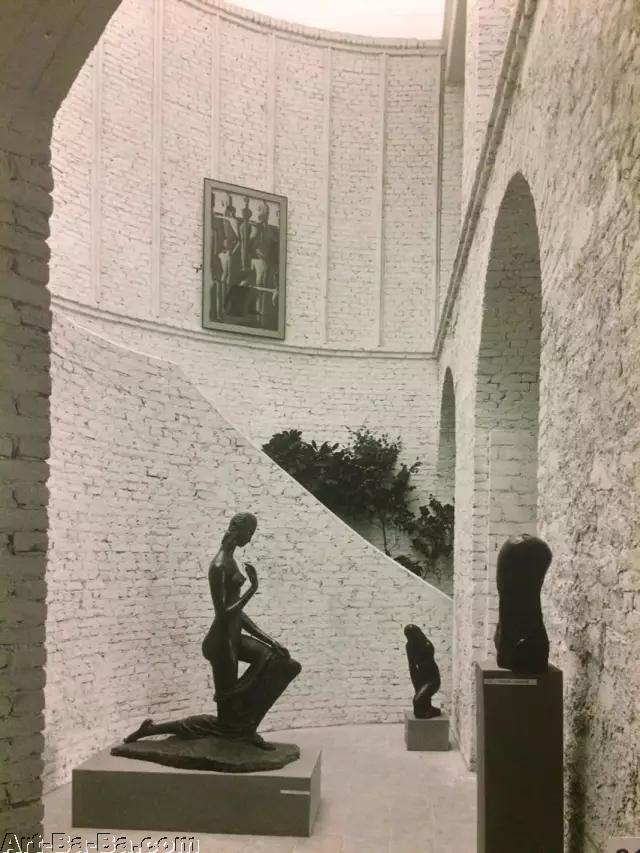

如果你看过第一届卡塞尔文献展展览空间的照片,一定会为那种殿宇式的安排布置投射出的韵味感到印象深刻和惊讶。经典现代主义就在这样的舞台上,在人们纯粹之心的眷顾下得到全面的回顾,完成了一次复兴。站在这座博物馆中你就能感受到废墟中涅槃的力量。走廊上迎接观众的是威廉·伦布鲁克(Wilhelm Lehmbruck)的雕塑作品《下跪的女人》(Große Kniende) ,它置身于博物馆收藏的众多大师作品之间,如同流亡结束返乡的故知。曾经常常被用来攻击既成文化的现代主义艺术,在人们回顾的目光中呈现为一种真实的文化,它曾于野蛮的堕落时代被压制,如今又恢复了其应得的地位。 这种对现代主义的崇拜与现代主义之前遭受的恶行形成了鲜明的对照。这一全新的理想主义——假若用摆脱罪责以及清除不幸的记忆的愿望来衡量——有些太过容易理解。但是,它自行其是地试图用净化过的愿望和记忆图景取代已经发生的历史,仍需要人们进行历史批判。在它的这种历史理解中隐藏着逃离当下的冲动,发现这种冲动的则是来自一个他者:美国。

曾几何时,如果谁试图在经典现代主义作品中揭示纯粹的、清白的艺术,总会遭遇怀疑和偏见。人们的耳中仍然回荡着那种谴斥艺术堕落、病态、低劣的声音,总之是不满艺术无能于描绘一种理想的人类形象。为了强迫艺术达到这种期待的理想,第三帝国的当权者们罢黜了纯粹“庸俗”的艺术作品。现在人们有机会抛弃掉当时的那种批评,重新发现很久以来埋藏着的理想人类形象和艺术形象,这种形象曾在现代主义破茧而出的启蒙时代出现在热情洋溢的艺术中,以高贵的形式展露于世人面前,发出夺目的光芒。相应地,有必要在回顾中将现代艺术放置在一个稳妥而明确的艺术观念之下加以考察(尽管人们本该对此有更好地了解)。“稳妥”意味着这一观念不容置疑,“明确”则是说这一观念在经典的艺术种类中已经得到实现。因此,以新技术为基础的创作、达达主义者发起的辩论以及社会讽喻型作品仍停留在后台,出现在舞台上的绘画和雕塑作品表达出的人类图景是未曾受到集体性标语以及科技信仰损害的。

出于显而易见的原因,人类图景变成了战后的一大主题。战争的野蛮和种族狂热留下了深痛的创伤,唤起人们在巨大的忏悔中于“奥斯维辛之后”重拾失落的人类图景的需求。1951年进行的“达姆施塔特对话”(die Darmstädter Gespräche)提供了统一世界观的机会,却由于现代主义的反对者们——例如当时刚刚应邀迁居慕尼黑的艺术史家汉斯·塞德麦尔(Hans Sedlmayr)——紧紧抓住“中心之殇”(Verlust der Mitte)的问题不放,认为这代表了一种人性之殇而对之加以批判, 使得这场对话在争议中结束。这种论证思路听起来与刚刚沉寂下来的纳粹当权者对现代艺术的责难很相似,即使其现在的立场是来自于基督教的。从国际上说,它得到的反响如此巨大——可以把奥尔特加·y·加塞特(Ortega y Gasset)批判的艺术与文化的“非人性化”(dehumanization)看做支持这种论证的标语——以至使得人们有了保护艺术免受这种最高可以向人类全部精神发展问责的念头。

因此,维尔纳·哈福特曼在第一届卡塞尔文献展的开幕致辞中讲到,用过去的“世界观”难以描绘人性的本质。他把现代艺术称为理智的、同时又是冥想的艺术,为所谓的抽象艺术和它所蕴藏的人类学真理做出了辩护。这是对一种新的“体验领域”的回答,在这一领域内,人类可以用另一种方式体验自己的存在:“现代主义图景是对全然未知领域的全面历险。”威利·鲍姆麦斯特(Willi Baumeister)于1946年完成的一本书用“艺术中的未知”作为副标题:人们召唤的是未知的、无法描述的秘密。整个这场论辩的问题实际上是对释义和对象的关系进行的有意识的(即使是未被说出的)回顾。“现代主义图景”在定义一个时代的意义上是现代的,但在仍在发生的当下的意义上又是不现代的。因此人们在后来试图描述这段时期的艺术史面貌时遇到了困难,除非我们将注意力转移到美国身上。

第一届卡塞尔文献展设计的展览方案称为“回顾历史”(This is History)。一年之后,伦敦的Whitechapel画廊举办英国波普艺术展,用“展望明天”(This is Tomorrow)作为标题与文献展针锋相对。而在卡塞尔文献展上被小心剔除出“现代主义圣迹”的大众媒体,却在这里第一次得到欢迎,迎接他们的标语是艺术要向“大众文化”敞开大门。但从卡塞尔文献展的角度去看,大众文化恰恰是文化的对立面,是一种反文化(不过这与让·杜布菲(Jean Dubuffet)1951年在芝加哥发表的有关“反文化立场”(Anticultural positions)的演讲中谈到的相关问题并不在同一层面上)。在英国,理查德·汉密尔顿(Richard Hamiltion)倡导与纯粹的形式美学决裂,“独立小组”(Independent Group)的发言人劳伦斯·阿洛韦(Lawrence Alloway)号召人们遵循民主的大众媒体的指引。杜布菲心中的榜样却是“最初的文化”,试图在“原生艺术”(Art Brut)中赋予它新生。他写道:“我们的文化是一件我们不再穿得下的衣服。这个文化像一种死去的语言,它自我异化,对真正的生命来说,它无异于行尸走肉。”这完全是就现代主义精神而言的文字,其中蕴含了无法预知的关键所在,即攻击的目标变成了已经建立起来的现代主义文化。

熟悉艺术舞台的人在第一届卡塞尔文献展开幕时就可以看清,确立规范是文献展的意图所在,这种思路还将不无争论地延续下去。一种已经成为历史的现代主义在这里被解释成一种永恒的理想,“现代主义者”乐于在此趋同于就,却与此同时变为新传统的守护人。人们要面对的最为紧迫的问题则是:当现代主义已经于历史中完成了自身的使命和塑造,它该如何继续下去。实际上若想留守于现代主义的正统理想——这种理想的影响已经借抽象艺术而遍布全世界——人们只能祈求于连续性的观念。后来的卡塞尔文献展却一步步地改变了这一情况,引发了持续的修正行为。渐渐地,一种不确定性产生了,它要求人们对此进行全新的综合考察。二十五年后,这种全新的综合考察再次出现在了德国,并非偶然。

1981年,策展人拉茨罗·格洛泽(Laszlo Glozer)和卡斯帕·凯尼西(Kasper König)在科隆举办展览《西方艺术》(Westkunst),意图展现给观众“1939年以来的时代艺术”。从这个意义上说 ,这个展览原则上重拾了第一届卡塞尔文献展遗留下的东西。他们强调“还未耗尽的”现代主义,认为现代主义绝不会在历史的故纸堆中消亡;展览讨论的现代主义从战前艺术转移到了战后艺术,并将之作为第二次现代主义的标准看待。这种诉求却带来了自相矛盾的问题,因为展出的“时代艺术”只截止到1972年,而真正的同时代艺术家却是在另一个与之相对的展览《今日艺术》(Today Art)上获得了发言权。尽管如此,这个展览设计的方案上仍然写着召唤普世现代主义的延续,有关这种普世现代主义,当时的争论已经颇多。

由于缺乏停顿以及累积的矛盾等可以有助于产生距离和崇拜的因素,第二次现代主义确立规范的努力很不同于第一次现代主义的情况,显得举步维艰。这里更产生了一种潮流,要让每个人看到艺术史的规则进程,对几十年来的关键性作品和关键性展览进行一次再召集。不仅要展示造就了历史的作品,还要重构那些在历史上引起过重大反响的展览。理查德·汉密尔顿和约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)自己动手,把曾经做过的展览再做一次。艺术的“展览和历史”由此成为一件事情,其意图尽管矛盾,却又可以理解:一方面为第二次现代主义进行历史的正名,另一方面将之作为生动的当下赞誉不已。

如果这样来看,我们就可以发现这种意图与第一届卡塞尔文献展的诉求颇具相似之处,二者追求的都是规范的建立。展览《西方艺术》试图将其展现的艺术史观念变成正统,并将之植入到公共意识中去。这个展览是第二次现代主义的同义词,是第一届卡塞尔文献展提倡的现代主义的后续。但这种相似性也只表现出了一种愿望,一种在第一次现代主义中就已经出现的愿望,它不过使得回顾变得有意义,一种回顾需要的意义。新概念中的艺术实际上更为混杂和充满矛盾,这种回顾总结式的展览显得为时过早,因此展览《西方艺术》也没有像第一届文献展那样获得成功,即使后者的成功是时代原因所致。

这个展览的标题“西方艺术”在展览画册中并未得到解释,它的启发意义却与联系1939年艺术状况的尝试一样重大。“西方艺术”在这里并不是像今天人们理解的那样作为“东方艺术”的反义词出现,原因在于“东方艺术”在1981年以前还不是人们普遍关注的主题。这个标题的含义毋宁说是美国人常说的“西方(欧洲)的艺术”(Western Art)。而1939年这个年份正是移民潮的年份,欧洲艺术家纷纷涌入美国本土。那个时候也是美国年轻一代艺术家崛起的时刻,用巴内特·纽曼(Barnett Newman)“新绘画”观念(New Painting)来说,这一代艺术家正在勾勒自身的全新蓝图。而“西方艺术”(Westkunst)也可以作为将美国补充进欧洲现代主义的概念加以理解,使得战后那种值得注意的持续的欧美共栖状态有了自己的名字。

战后那段时期,至少是在德国这个现代主义传统中断了十年之久的国度中,现代主义艺术的命运在短期内显得模糊而不确定。这个中断的现代主义的拥护者和反对者们就基本原则和传统价值展开了一场讨论,还没有人可以分辨出今后的方向。从美国那里重新引进包豪斯建筑和抽象绘画,似乎首先是要复辟现代主义,这也暗示了这一过程中的内在矛盾。自此之后,对现代主义陨落的担心——我们都知道,现代主义可能会最终迷失——一再出现。这也影响了有关后现代主义争论的发展,尤其是在欧洲这片认为现代主义的陨落将导致文化身份丧失的土地上。

《现代主义之后的艺术史》

作者: [德]汉斯·贝尔廷

出版社: 金城出版社

原作名: Art History after Modernism

译者: 苏伟/译、评注 / 卢迎华/评注