来源:artnet

上月28日,被各路媒体宣传已久的第二届长江国际影像双年展终于正式开幕,这也使近期非常活跃的策展人崔灿灿再度进入了人们的视野。在展览开幕前后这段并不长的时间内,崔灿灿坦言自己已经接受了很多个采访,“我这种人算是经常在艺术媒体上露脸,露的都已经招人烦了"。不过面对我们,他依然能够忠实于自己口若悬河的本能,“但我会尽量争取每次说的都不一样"。关于策展、关于艺术,他总是还有很多话可以说。

artnet×崔灿灿

策展人崔灿灿。绘图:致谢龙荻

关于长江国际影像双年展

展览主题如何解读?

这次的主题是“万丈高楼平地起",这个概念对王庆松和我来说,很重要的是一种雄心的体现,从各个角度汇集成一种文化形态并试图改变我们今天的现实。万物要从基础做起,但每一块砖都可以来自不同的地方,有千万种变化的可能。就好比在策展人团队中王庆松和我选择与来自尼日利亚的Bisi Silva合作,她一直关注非洲摄影,身份、种族、权力的问题与她的方向比较贴近。非洲与中国在某些地方很像,首先都不是当代艺术起步很早的地域,其次都包含着极为复杂的问题,社会政治、经济、文化的方方面面都处在模糊又混沌的状态。选择Bisi Silva也是选择一种立场,这是我们希望长江国际影像双年展会有的样貌——它不应有固定形态,我们也不试图去界定,而是试图去打破以往的界限。评奖方面也是如此,我们虽然不需要也拿不出一套绝对的标准来要求所有人,但一个奖项当然会有它的价值倾向,从今年的评选结果来看偏向于行为,在于影像的运用而非影像本身,艺术可以不断和社会发生关系,但又与时代保持距离。

第二届长江国际影像双年展海报。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

厉槟源,《臭水沟的春天》《无间》,影像,6'19'',2015。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

何云昌,《同名同姓-李刚》,120×173cm。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

对于“影像边缘化"的论调怎么看?

这种观点早已有之,但我并不愿意使用“边缘"二字,并不承认任何媒介边缘的前提是,我们为什么一定要强调主流呢?这个社会本来就处在流动的状态中,影像、摄影也好,装置、行为也好,实际上哪种类型消亡都没问题,除非你是一个极度顽固、试图捍卫和振兴某种特定媒介的保守主义者,这类人通常会有强烈的使命感。而我不是,我觉得一切边缘化都可以。

很多概念都有类似的相对关系,人们容易受自己的思维定式控制。比如常有人说我们要扶持年轻艺术家,问题是年轻艺术家需要扶持吗?当代艺术从来都不是一个需要接替的工作,并不是说这一代完了马上就要下一代接上,接不上其实也完全可以。很多时候我也在想,我并不是要让自己做的东西刻意边缘化或主流化,而只要保持流动状就可以了。实际上,那些宣称影像边缘化的论调不断出现时,背后潜藏着危险——我们是不是在以影像作为自我的假定?与边缘相对的是主流,后者天然和权力等概念联系在一起。文化当然有权力,策展人也有,他们可以改变趋势,但相对今天藏家趣味胜出的局面而言,策展人权力是无用的。所以有些时候我说我做的那些东西就是穷横——又穷又横,但这是我的文化趣味。

还有一个现象是,有时候我到其他城市去,好多当地人说自己的当代艺术太边缘了,北京上海才是中心。这太傻,边缘又如何?文化本来就应该是个体的事情。所谓的国际化趋向也一样,好像只有进了大都会、古根海姆、MoMA才能证明自己的价值,真是这样的吗?我觉得艺术的最终理想不是为了到大美术馆实现自我价值,也不是为了到博览会上买东西,还有它别的、无用的、打发无聊时间的、试图改变中国本土生存和文化语境的、理想主义者必然溃败的功能。

胡介鸣,《无政府主义的葬礼》,摄影,2000。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

王琛,《一路一带》,2012。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

关于策展

谈谈自己的策展理念?

就我个人的策展观念来说,我肯定是一个激进派,不喜欢做勘定边界的事情。所以我觉得第一步就是这个,要有挑战,拒绝对自己定义,没有挑战的事儿我不会去选择。第二步是试图把展览做成公众议题,甚至激起文化争执,不是为了给某个圈子中的特定人群观看,而是要观照整个文化形态,不断抛出问题。我希望做“一石激起千层浪"的那个投石者,只有展览作为公共话题形成讨论了,人们才能借此厘清自我、辨析他人。具体要怎么做可以再看长江国际影像双年展:首先我们希望艺术家多,因为之前已经说过,我们不是要建立某种标准,作品面貌可以是多样的,所以这次既有正常意义上的影像、摄影,也有纪录片、行为等等,只有当所有势力汇聚在一起的时候,才能够形成一种争论。此外,我们还邀请了很多画廊和不同背景的嘉宾,这些技术层面的事情丰富了展览的参与,让事件本身具有争议性、产生更多讨论的可能。

虽然我一直说自己是个没有属性的人,但从“十夜"到“绝望的主妇"再到重庆,其实也有内在的结构:十夜是对社会空间的探讨,你面对不同环境会有不同想法、不同对象会有不同方式,在澡堂和网吧里放作品肯定是不一样的;绝望的主妇做的是社会话题;到了重庆这里我又在思考,自己能不能做一个艺术话题?显然也可以做。很多时候我其实并不在乎别人怎么想怎么看,我在乎的就两件事:第一是我对自己做的事情兴趣是不是浓厚,第二件就是品质。品质是每个人对自己的要求,对我来说就是当我做一个事情时,还是会努力把它做好、认真去学习、接触不同的东西,比如在重庆这次展览中,我要和那些做摄影的人说展墙不是他们的专属,还要综合考虑自己的对面、斜边都是什么作品,这些过程又会触发新的思考。

当然,我并不是说自己的每个展览都是好的,我的态度是——你可以做的好,也可以做的不好,但一定不能做的平庸。我也有很多做得失败的展览,没有达到展前预期或是出现问题,在彼时肯定会尽力去解决,但最后要实在没办法了,就应当让它也成为展览的一部分。我当然希望每个展览都做得好,但也明白过去就是过去了,它只应该存在于当时的时空和社会语境中,当代艺术某种意义上就是发生者与发生地的临时关系,不尽如人意的地方就算有又怎么样呢,我才30岁,未来还长。

“十夜"海报。图片:致谢崔灿灿

“绝望的主妇"海报。图片:致谢崔灿灿

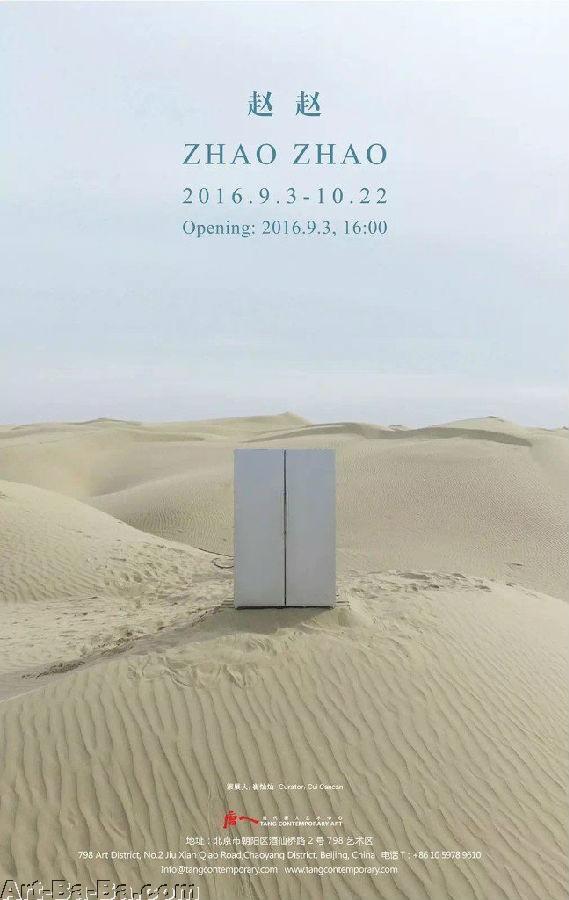

赵赵同名个展海报。图片:致谢崔灿灿

对于策划人群体在中国的生存局面怎么看?

首先,我不承认中国有所谓的“策划人"群体,可能这个概念确实存在,但我只关心自己的工作。因为策划人这个概念本来就不应当是一个有标准的事情,任何人都可以做,就像炒菜是每个人的权力,但好不好吃那是技术问题,这个就很难说了。每个人都有自己的趣味,如果说以前是林子大了什么鸟都有,现在就是鸟多了什么林子都找得到。在今天这样的环境中,每个人都能有自己的一块工作,但好与不好不是今天说了算,而是明天——这些展览长期来看有没有影响中国的社会结构,有没有提出新的方法,提出的新方法又有没有真正得以普及。当然这又是一个问题,因为对任何一个展览来说,它真正得以普及的时刻就是腐败的开始,人太容易活在过去了,甚至试图不断去推翻自我的本身也是一种活在过去的表现形式。

不过,不管如何我还是试图去做一些事情来改变这样的体制,至于它最终能否被改变似乎也不是那么重要,因为展览是一种智性工作,它没办法真正影响北京鸡蛋的价格或是退休人群的工资福利,它有自己的系统,体制确实与每个人切身相关,但也不是任意一个个体就能够全然改变的。换一个角度来说,中国就是一个流沙社会,其实也没有人需要共识,当代艺术本身的发展就是不断分裂、矛盾、冲突、变化,我承认所有这些的存在,后现代语境里每个人都可以是典型的人格分裂者,既能承担社会好的一面,也能面对社会差的一面。

其实我们的绝大多数工作都是徒劳的,比如我做很多展览来抵抗博览会,但博览会一开,该去的人还是会去。所以展览对我来说大概是一种文化理想吧,《钢铁是怎样炼成的》里就这么说:“当你回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻,你的整个生命和全部精力都已经献给世界上最伟大的事业——为人类的解放而斗争!"所以人是可以有伟大理想的,戴着脚镣的革命热情也可以直冲云霄。

生活是很多样的,在今天,任何一个展览可能都没办法真正改变根深蒂固的社会结构,因为你压根就不知道该找谁去改变,但在一个如此乏味平庸的社会中要是连这份想象都没有,那才是真的太没意思了。

周啸虎,《有意冒犯》,摄影、影像,4'24''。图片:致谢长江影像双年展组委会

蒋志,《0.7%的盐》,影像,8'35'',2009。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

关于当代艺术

怎么理解“当代艺术"?

今天的艺术既不是一个标准化产物,也不是只有唯一性目的的产物,为什么使用“当代艺术"这个词,只不过是表述的时候需要借用一个称谓。理论上来说,它不断进行着文化决裂和反叛,不断和当下的语境发生联系,改变着既往的价值观。但尴尬之处在于,今天的当代艺术让我们也必须去反对自己,二三十年前的前卫发展到今天可能已经成为权威,这是吊诡的现象,还是得拒绝定义自我,拒绝惰性、腐败及重复。如何做到?就是要不断地打破,所以在这次长江国际影像双年展里,你既能看到一些传统形式,也能看到一些很具实验性的作品,影像只是其中的一种手段、一个部分。影像本身也是一样,它不应是一种固有形态,而应是可以被任何艺术家使用的媒介,因为作品最终指向的是观念,任何媒介实际上只是用来对自己观念的进行精准的表达。

艺术社会中的参与者大概分为两种,传统派与革命派,前者认为经典是无条件是好的。我不否认经典确实有自己的价值,但那已经成为凝结了过去某一代人热情的“文化尸体",成为了一种标准。对于今天来说,只有血液真正流淌在我们体内的时候,生命才是鲜活生动的,所以一个展览应该做的,就是要去承载当下的欢愉与不幸,反映时代与自身的关系。

徐文恺,《Limited Landscape, Unlimited》,影像,8'27''。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

苗颖,《当杀马特遇上洗剪吹遇上哔哩哔哩》,影像,5'58'',2014。图片:致谢长江国际影像双年展组委会

在今天,艺术与非艺术还有无区别?

没区别,为什么一定要有区别?经常有人说自己是“艺术家",要介入现实、要保持自我状态,但他们不得上街买菜吗,他们走路上脑门也没印艺术家三个字,还是一样的爱恨情仇、世俗生活,所以根本没区别,艺术家并不比路上卖包子油条的社会贡献大。不过反过来说,艺术好像又不能用那么实用主义的逻辑去思考,没法用贡献大小作为区分高下的标准;再一个,对待艺术不能有处女情结,它就是复杂社会关系的杂交产物,没有光色发明何以影响印象派,没有二战结束何以催生当代艺术?它始终会和整个时代绑在一起。

另外,出于自己性格的原因,我很难看到一个东西永久的好,就是没办法。虽然很多时候我也希望自己是一个艺术策划人,但别人好像不觉得我是搞艺术的,当年我做“六环比五环多一环",搞艺术的人说我像搞社会的,搞社会的又说我拿艺术的名义瞎搞。所以,艺术与非艺术对我来讲都无所谓了,不停地变化最重要,能参与在地生存语境的改变最重要。

采访/文:余雨桐