来源:雅昌网 文:裴刚

“这个年头哪有什么答案,也没有人相信答案了。不要说小小的当代艺术界,整个世界也不可能给予任何答案,再说艺术不是为了提供任何答案的,它永远是启示性的。”艺术家秦思源对艺术的基本判断是这样的。从机构和博览会的运营等事务中抽身出来转向艺术家身份的秦思源,仍然忙碌着创作作品、写作、策划艺术项目。今年的6月份他用了18天的时间在欧洲看展览,其中当然也包括第十三届卡塞尔文献展(Documenta Kassel 13)和第43届艺术巴塞尔。在密集的展览和大量的作品中哪些是会被人们记住的?秦思源在接受访问的过程中提及,“最后记得住的是那些作品,不是我看到的那种特别当代的当代艺术。”

卡塞尔文献展行记

卡塞尔文献展强调脱离政治意识争执、国际政治、经济与权力较量的双年展模式。文献展的起缘是二战后,当时德国联邦园艺展的一个周边活动,却由画家卡塞尔及大学教授阿诺德•博德(Arnold Bode) 及其友人的提议,将“艺术朝圣者的麦加”的想法,以回顾、文件及改造形式呈现二十世纪初,近五十年艺术历史的进程,展览“1945年后的艺术”(Art After 1945)包括野兽派及未来主义等大师作品回顾,第一次便吸引了超过十三万人潮,展览空前成功。

通过各种各样的艺术媒介,文献展表达自己对当前的社会和政治问题的思考。展览其实具有教育的性质,第十二届文献展的艺术总监罗杰米•博格尔(Roger M. Buergel)认为,“文献展不同于我们通常获得的肤浅而枯燥的信息。”

显然,看这样规模的展览,是需要诸如地图、说明等这样一些导览的“装备”。“仅是导览就比一般展览的画册大的多。那个导览就像一本画册一样,很厚,要带着那个导览,上面有地图,有说明文字,还有艺术家的介绍。导览图册需要十欧元。非常多的活动、表演、讲座,这些介绍就是300多页。一般的展览打开两三页,但文献展不可思议地多。可能同时有四、五个不同的表演在发生。”

“我的旅行路线是先到比利时的欧洲双年展,他们每一届都发生在欧洲不同的地方,每一次有一个针对性,我参加了开幕式。接下来我去了法国巴黎看巴黎双年展,在东京宫。接下来去德国柏林看柏林双年展,这两个展览已经开幕了一段时间了。然后从柏林我又去了卡塞尔,看卡塞尔文献展,最后从卡塞尔去的瑞士巴塞尔,这样一个路线。”秦思源的看展路线上有密集的展事,最后两站是卡塞尔文献展和艺术巴塞尔。那么,这两个展览从整体到局部的印象如何呢?

被改造为一件展品的美术馆中的美术馆 图片来源: 秦思源

雅昌艺术网VS 艺术家秦思源

卡塞尔文献展印象:我们现在需要什么 而不是我们在做什么

雅昌艺术网:卡塞尔到巴塞尔已经是最后的两站。首先,您对卡塞尔文献展的印象是什么?

秦思源:我倒挺喜欢这一届的,我觉得展览策划没有太概念化,特别有松和开的框架,没有一个特别具体的具象概念。没有拿概念来套展览,因为文献展如此之大,五年一届,有一定的总结性。如果用一个很有限的主题,很有意思,可是有一定的局限性。比如说一个很具体的主题,有时候可能大量的作品不能放进去,有一些不适合,所以这一届做的时候不是很具象,基本上是一个知识框架。这个框架虽然不具体,比如新闻稿就有很厚的16篇,看到最后完全不知道在说什么了,因为太大了,基本上就靠看展览。不能靠看他的文字,文字叙述太多了。

所以这一次,我觉得特别像一个知识分子做的展览,当然是一个策展人,一个非常著名很重要的策展人,可是这个展览不是像一个策展人做的,而是像一个知识分子做的。如果小汉斯做一个文献展也是早晚的事。小汉斯做一个这样的展览,他的面貌可能更是艺术在前面,其他的事情可能在后面,这个事情是世界观和艺术是融到一起的,有一个世界观,这个世界观不能通过一个概念去量化,他是通过他选择什么样的作品,什么样的故事,什么样的一个事实来呈现他对世界现状的一个理解,就是说最后我是给自己做一个总结,他可能选择的是我们现在需要什么,而不是我们现在正在做什么,这是很大的一点。

所以展览中有大量的已经不做艺术的艺术家,或者死去的艺术家,或者我们不知道的不是艺术家的艺术家,可是他们的故事非常有启发性,就是他们的事情很有启发性,可是他们不是我们所知道的艺术史里边的人,当然也有很多是正规的当代艺术,也有不少很难忘的一些人物,他们的文化,他们一生做的是文化的事情,可是不是把自己当成一个文化人,或者没有在一个体系里边去做,可是他们也不是神经病患者的非主流艺术家,不是找一个疯子,不是这么一个小儿科的概念,他肯定是通过很长时间的研究找出来一些特别有意思的故事,所以他的一个态度。

文献展的大脑及四个作品故事

雅昌艺术网:文献展从整体的策划到作品,有哪些给您留下深刻的印象?

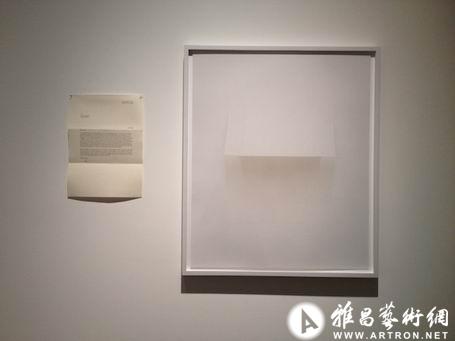

秦思源:主展场的美术馆,有一个左厅,有一个右厅,都比较大,长方形的,空的,完全空的,然后有一股风一直在吹,外边没风,所以你觉得这个穿堂风,后边没有打开门,所以我觉得很奇怪,后来你就会发现这是英国年轻艺术家Ryan Gander的一个作品,题目是“我需要一个能记住的想象力” I Need Some Meaning I can Memorize (The Invisible Pull),就是这个题目,是一个“无形的拉扯”,解决这个作品,那是一个比较特殊的展览介绍。一进去展览是这么一个作品,纯观念的,无形的,有一个厅是有一个东西,小展柜里边有一封信全铺开了,德国艺术家Kai Althoff,他被邀请参加这个展览,他一年之前决定不能参加了,他可能家里边有事或者别的事情,他给策展人写了一封信去解释“非常道歉,我不能参加……”一通解释,作品没有,只有一封信,这个就是展览的开始,这个当然是很特别了。从这里进入,就能够看到大脑,就是展览的大脑,外墙是玻璃的,从那儿进去,然后再进入展览的其他部分,整体的考虑是有一个步骤,有一个这种一步一步探索的布展方式。

文献展的大脑和神经中心。这个大脑是一个展中展,这个展览是文献展的核心。是策展人的策划或者展览的核心,是具有启发性的。其中,有莫兰迪的静物。展览把真的现成品静物找出来了,那些静物或者是自己做的,或者是被改造的静物。那儿也有一些莫兰迪的画;还有,像Bactrian Princess 中亚公元两千年之前的‘公主’雕塑。一些中亚地区的小雕塑,很像现代主义的东西,要是说这是三十年代做的也很容易相信。也有艺术家做的各种各样的东西,也有其他的典故性的东西,有一些实物的奖杯或者是背后的故事,感觉得这个特别有意思;这些文献中有一些是摄影;有一些是文物;有一些是现代艺术;有一些是当代艺术;有一些是纪录性质的;有一些是典故性质的;这个小厅,作为展览的起点,就对他的世界观、文化观有一个大概的理解,所以我觉得这次文献展,像一个知识分子策展的方式,对我们现在的文化现状做出一个响应。

莫兰迪的作品《静物》 图片来源:秦思源

像Bactrian Princess 中亚公元两千年之前的‘公主’雕塑 如同一件现代主义作品 图片来源:秦思源

这个厅有一个东西,小展柜里边有一封信全铺开了,德国艺术家Kai Althoff,他被邀请参加这个展览,他一年之前决定不能参加了 图片来源: 秦思源

阿富汗博物馆的修复人员Mohammad Yusuf Asefi 在塔利班时期保护的作品 图片来源:秦思源

作品故事一

那个“大脑”里边有一幅画。这幅画是普通的现代主义的风景油画。是一件看上去很普通的作品,艺术家肯定没什么名,也肯定不值钱。可是,这个背后的故事是什么?一个阿富汗博物馆的修复人员Mohammad Yusuf Asefi。在塔利班时期,他是在国家博物馆和国家美术馆做修复工作的。塔利班是反对任何形象的出现,人的脸或者动物的造型,因为这些都是神创造的一些生物,不能再现,他们会毁掉,像大佛和任何有形状的东西他们都会毁掉,包括这些画,他就把大量的字画放在修复的那边,然后为了不让塔利班把这些作品毁了,他在油画上用水彩,把那个人的形象画掉了,隐藏了,变成风景。塔利班下台以后,用水一冲又恢复了,大量的作品就这样被拯救了。但他不是艺术家,可他的确用了一个很有意思的,很有想象力的方法来保护艺术品。所以,当你看那些作品的时候,感觉完全不一样了。

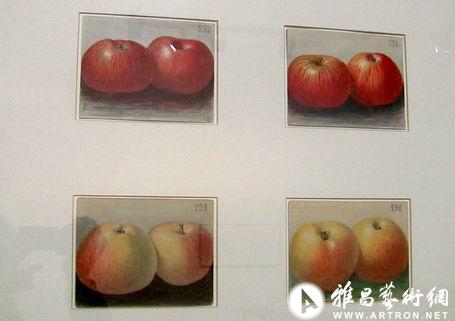

Korbinian Aigner是一个德国小镇的牧师 他的作为一种文化的建构成为展览的一部分 图片来源:秦思源

作品故事二

另外一个有一个艺术家。上世纪三十年代纳粹上台的时候,Korbinian Aigner是一个德国小镇的牧师,在做祈祷的时候,要开祈祷会。他就会批判纳粹政府不人道,他们的种种行为违反上帝的道德规则。因为他不是犹太人,所以开始先罚款,再关一小段时间,但他一直不闭嘴。最后就把他关到集中营里边去了,是和奥斯维辛集中营一样,最可怕的集中营之一。他在集中营里边的活是做园丁,从41年到45年解放。集中营非常的恐怖,上百万人在那儿被毒死了,看到的是死人堆、焚尸炉等等,就是那种地方,这四年他研发出四种新的苹果种子。他种植的那些香料,也提供给德国军官。就在这种极端恐怖的情况下,他还研发了新的生命。但这个不是他参展的原因,参展的原因是他从1910年一直到1960年,他像一个观念艺术家一样,每天会画一个明信片大小的一对苹果,要么一对梨。每天如此,上千张,同时研发了新的苹果的种子。所有这些特别像一个观念艺术家做的事情。文献展把他画的那些明信片展了一大批,当然苹果画的也很不错。可是,整个事情,很有观念性,虽然他不是观念艺术家。1910年还没有出现观念艺术,没有这种理念,可是他做的这个事情,从牧师到纳粹;到集中营;到研发新的苹果种子;到画苹果;整个一切,就是一个文化的构建就出来了,就是他的人格魅力和人类的可能性,还有文化的构建全在里边了。他不是一个艺术家,我们承认的体系里的艺术家他不是,他也没有觉得是,他也没想当艺术家。这是两回事。那个策展人不见得说这个就是艺术,我们都朝着那个方向走。不是这样,而这是其中的一个故事,这是一个世界的存在,一个人就是一个世界。

Korbinian Aigner是一个德国小镇的牧师战后画的那些苹果 图片来源:秦思源

是文化在创造或者文化是存在的,存在在这种事情里边能够证明文化是怎么出现的,或者是一个文化的整个构建,他的前因后果,很多东西在里边,可是他不是我们承认的艺术家,他不是严格地按照规则走的艺术家,这个比99%的艺术家都要有意思多了。这又是一个例子,当然也有大量好的当代艺术作品,这个就是非当代的一个例子。

这个不是作品,没有名字,他没有作品,他没有给这个作品做成标题什么的,不是的。

作品故事三

还有一个是Tino Sehgal的表演艺术 “This Variation"。在一个完全黑的屋子里边有很多表演者。他们作出有节奏的声音,就像一个人是一个声道,有的人是鼓,有的人是贝斯等等。不同的人有不同的声音,他们在流动。你进去以后开始什么都看不见,可是那些表演者的音乐在动,因为你眼睛看的是一片漆黑,他们有的时候可能从你身边过去了。你慢慢的眼睛适应了,就把屋里的灯稍微暗暗地打开,能看到里边有很多人。可是你不知道谁是观众?谁是表演者?灯一打开就全安静了,不知道谁是谁,因为那些表演者可能也拿着地图,可能也背着包,完全不知道谁是表演者。灯一黑又开始,也包括有对话的声音,整个过程,有音乐、有对话,全在动,那个也特别好,效果非常好。

美术馆里边的美术馆 其中的作品 图片来源:秦思源

作品故事四

另外是一个西部村的艺术家Haris Epaminonda and Daniel Gustav Cramer,作品 "The End of Summer",他把一个小的火车站,老火车站有一个四层小搂,他把整个房子全改造成一个小世界,卡塞尔叫美术馆,他叫美术馆里边的美术馆。四层楼,每一层楼分成很多小房间,每一个房间里边是一个小展览,整个一栋楼,很小的楼,可是你感觉是无穷的。你可以去探索的空间,做得非常细腻,很微妙,很耐看,很耐琢磨,特别有意思,那是一个非常精彩的展览。

美术馆里边的美术馆 其中的作品 图片来源:秦思源

雅昌艺术网:整个楼是由很多空间构成的?

秦思源:他自己改造的。

雅昌艺术网:这个工程量是很大的。

秦思源:对,不是大型装置,每个房间的东西都是很细腻,每一个作品都很小。

雅昌艺术网:每一个房间里边有一些作品,构成了整件大的作品?

秦思源:对,整个展览。

雅昌艺术网:在文献展了几天?

秦思源:四天。我看了大概70%-80%,没看完。

雅昌艺术网:你看展的路线是怎样的?

美术馆里边的美术馆 其中的作品 图片来源:秦思源

秦思源:我是一个、一个的地方走,先在主场,在另外两个场地,然后老火车站,主场、新美术馆、自然历史博物馆,还有那个花园,大公园,这几个,附近一些房子也在做展览。

雅昌艺术网:这个展览过程中还有其他的一些活动吗?

秦思源:讲座,无比的多,不可思议地多,我都没有去看,因为连展览都没有看完,听讲座就没时间看作品了,讲座表演,也不可思议,一直到闭幕,三个月,每天都有。

策展体系:卡塞尔文献展的历程

雅昌艺术网:你和策展人交流过吗?

秦思源:没有。

雅昌艺术网:卡塞尔策展体系对策展人的要求或者是选择策展人的方法有没有了解?

秦思源:这个方法一直在变,第一届是一个当时当地很重要的学者BODE,他是一个老知识分子,他是知识分子的学者,研究艺术的人。那个时代,五十年代没有策展人这么一说,展览组织者、研究员什么的。当时卡塞尔是一个实验性的,让他做一个花卉展的同时,做一个外围展,国际园艺展的一个外围展,做一个艺术展,是这么一个起步的,第一届、第二届全是他,卡塞尔开始越做越成功,开始有卡塞尔文献展的委员会,他们来挑选下一届策展人是谁。我不知道选择的具体方法,每一次应该有一个针对性,针对性是针对上一届,针对当时的历史现状、艺术现状,是这么一个过程。

第一,一直是欧洲的策展人,大部分都是比较有名的,在欧洲做美术馆馆长,或者说著名策展人的,他们比较有分量的,找他们的人来做,一直是欧洲人。第一次不是欧洲人就是奥奎,奥奎是非洲裔出身的国际学者,他那个时候有一个后殖民的大文化观,他做的时候不是一个偶然。奥奎可以把新的世纪,欧洲世界文化之外的看法带进来,当时像杨福东、冯梦波那次就参加了。他要给世界一个公道。这次弱点就是主要还集中在欧洲和中东,经济危机之后,现在欧洲的问题很大,中东也是政府的变革非常大,问题可以探索的比较多也是在这儿,所以就是说又回到了欧洲为中心的这么一个文化观。所以今年这一届对其他的文化,没有想的很系统。从这个角度来说更传统,没有一次有美国策展人,一次都没有过。

文献展1955年第一届恢复正常以后,纳粹倒了以后第一次有这么一个大型的展览,大家很兴奋,策展人又故意要平反那些被纳粹恶魔化的现代主义艺术家。因为在慕尼黑美术馆1937年纳粹党做了一个“腐朽艺术展”,都是我们现在非常欣赏的现代艺术大师,却是作为一个反例来向公众展示压倒现代主义,推崇新古典主义,恶魔化现代主义艺术家。他就故意的做一个现代主义的回顾。

1959年第二届,因为那个时候欧洲已经不是创作中心了,美国是创作中心,把那些抽象表现主义大师这些东西拿出来,为了展览MOMA又运过来九十多件作品。第二届可能是以美国那个时候的现代艺术为中心。

1964年第三届,又回到一个更保守的方向,可是艺术不是以集体运动为主的,是一个个人艺术家天才的问题。1968年,就是第四届了,1968年欧洲学潮“法国之春”,中国文革动荡,美国是嬉皮运动,可是在学潮那个时候完全是团体制的,学生主要是反对学校体制、政府体制、权力体制,那一届没有策展人,反对一个人能够垄断这个事情,所以第四届做了一个24个策展人的委员会,共同策划,没有任何老东西,只有新的,只有最激进的,最当代的。然后第五届就是西曼,西曼做第五届,那个是最好的一届,是非常颠覆性的,把策展的理念第一次真正地介绍到卡塞尔文献展。是以主题为主,而不是以艺术家为主,完全颠覆性的.所以每个文献展都有一定的针对性。大概其是这样的,我觉得今年的考虑也是在这个大局之中。

那种小型一点的展览,容易把握。作为一个表现主义的展览;或者做一个关于政治问题的;关于一个环保主题的展览;是很容易找一个共性,表面的共性,比如说柏林双年展的共性就很强,展览整个“死”在那个共性上了,没有意义了,这个展览就是没有寻找这样一个简单的共性。

文献展的启示

雅昌艺术网:文献展给了哪些启示?

秦思源:哪些就很具体了,我只能是猜或者是感觉到什么东西,他可能也是一个提醒。艺术这个事不是一个专业化的问题,是一个文化的问题。现在我没有看过策展人的采访,没有看过他自己写的太具体的事情,所以我现在是猜。

我是这么想的,就是说他表现的很多作品,很多艺术家,很多非艺术家的艺术家,非作品的作品。艺术不是一个艺术圈的问题;不是权利的问题;也不是金钱的问题;不是一个文化的问题;文化从哪儿来?文化不是生于这个体系的,不是生于我们这个圈子或者是什么,他从哪儿生出来?你都不会知道,但它是存在的,可是这个存在的时候有一个纯粹的东西在里边,就是有一些人格纯粹的东西。有一些人格的纯粹东西存在的时候是有可能出现的。可是他没有太道德化,那个展览也有幽默的地方,从来不会说这种话,一说这个展览就完了,不能说,可是这种启示还是挺重要的。

现在我们处于一个什么时候?一个什么历史阶段?就是文化好像没有被创造,我们是在反刍,我们拿高度的专业化来弥补我们现在创造性的缺失,现在肯定不是一个创造性很强的年头,可是作品比历史任何时候要创作得多,作品的价格比任何时候要昂贵,现在没有任何真正的历史性的创造。所以在这种历史阶段你怎么做一个总结?我觉得文献展应该对于现状有一个总结,可是要有一定的距离,就是这么一个态度。所以他创造了这个距离是因为我们现在的现状就是这些问题。我觉得给我的感觉是很有意思的,几十年前出现的一些人,我们不知道的一些故事,把他们拿出来了,来提醒我们,这个事情也是重要的,是有意思,有启发性的东西。同时也有大部分的作品是我们所认可的当代艺术,我们所认识的当代艺术,这种体系里边是有名有姓的形式和语言,整个是符合现在的一个严格的规则,大部分是这样的。可是有一定的也很重要的是这样的,最后记得住的是那些作品,不是我看到的那种特别当代的当代艺术。