来源:空白艺论 Marina Simakova

无人的太空:俄国宇宙主义

No Man’s Space: On Russian Cosmism

文 | Marina Simakova

译 | 吴伊扬

近年来,一些重要艺术项目逐渐开始以俄国宇宙主义作为理论论证的主题或是概念框架。不过由于一些原因,很长时间以来宇宙主义在国际思想领域并无法造成广泛的影响力。俄国宇宙主义的核心人物、哲学家尼古拉·费多罗夫(Nikolai Fedorov)拥有大胆的想法(主要是对挑战死亡的持久向往),却又是一个孤僻的人,在生活中恪守着基督教谦逊的观念。直到1906年,费多罗夫去世三年后,追随者们才开始整理他的理论作品,并在七年后集结成书,题为《共同事业的哲学》(Philosophy of the Common Task)(这一短语随后也被用来指代费多罗夫的学说)。因为费多罗夫的思想有悖于苏维埃的无神论以及辩证唯物主义的官方学说,他的作品在苏维埃时代始终无法得到发表。

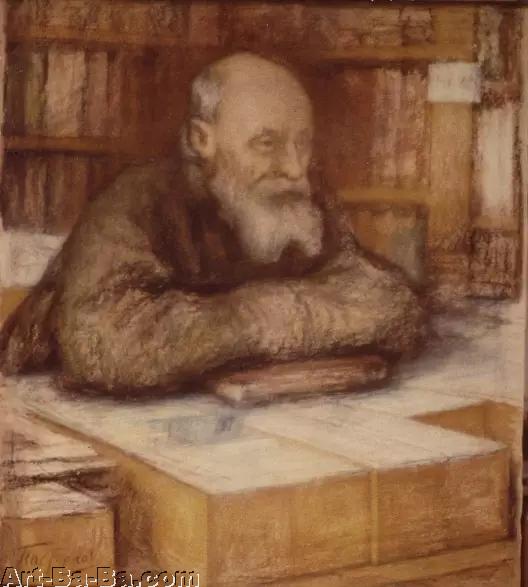

尼古拉·费多罗夫(Nikolai Fedorov)画像

通过尼古拉·别尔佳耶夫(Nikolai Berdyaev)在作品中的频繁引用,费多罗夫的思想逐渐缓慢渗透入西方思想界。第二次世界大战后,少数斯拉夫研究者对宇宙主义者思想的某些方面产生兴趣,随着铁幕落幕,对苏联宇宙项目和外太空探索相关文化的研究也越来越多地提及宇宙主义,包括齐奥尔科夫斯基(译者注:Konstantin Tsiolkovsky,俄罗斯科学家、发明家,现代航天创始人,宇宙主义自然科学派代表人物)和契热夫斯基(译者注:Alexander Chizhevsky,俄罗斯生物物理学家、哲学家,空间科学奠基人,同为宇宙主义自然科学派代表人物)在内的理论家则在科学史上获得了他们应有的地位。上世纪九十年代,费多罗夫作品的译本得以出版,同样在九十年代,鲍里斯·格洛伊斯(Boris Groys)主编了一卷宇宙主义者所著的历史文本的德语版。然而俄国宇宙主义直到本世纪初十年的末尾仍是一个小范围话题。

终于,George M. Young于2012年发表了一部内容全面的历史研究著作《俄国宇宙主义:尼古拉·费多罗夫和其追随者的神秘未来主义》(The Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers),在这本书中,从事科学研究的宇宙主义者与宗教思想家并存;而宇宙主义作为一个统一学说又包含了多种概念的复杂集合的理论问题也得到了梳理。与此同时,许多科技乐观派、加速主义者和超人类主义者都对宇宙主义越发感兴趣。

伴随宇宙主义对俄国艺术、苏联艺术和苏联解体后的艺术产生的影响,涌现出各种历史性的先锋派运动,其中包括Vasily Chekrygin的未来主义,帕维尔·菲洛诺夫(Pavel Filonov)的分析现实主义,马列维奇(Malevich)的至上主义,康定斯基(Kandinsky)的抽象主义,以及Alexander Labas的乌托邦主题。宇宙主义还直接影响了因东方精神而诞生的直觉艺术家们,比如艺术组合Amaravella(梵文,意为“不朽之芽”),这一组合的成员和Nicholas Roerich的圈子关系密切,后者除了拥有艺术家、旅行者的身份,也是著名的神秘主义者。Amaravella的审美观以及他们晦涩难懂的绘画作品(创作于上世纪二十年代)不仅遭到了大众的忽视,在处于后革命时代的俄国也很难存活,此时所有其他艺术主题很快就会被至高无上的社会主义写实主义标准所取代。

上世纪六十年代,在赫鲁晓夫解冻、成功探索外层空间、对控制论的广泛热衷这一系列事件发生之际,关于几何学与动力学的艺术形式开始出现,令人联想到过去的结构主义、先锋派的具象实验或是Naum Gabo的动态艺术。艺术组合Dvizhenie(“运动”)由Lev Nussberg领导若干艺术家组成,关注工程学、科学和应用科学。此外,他们认为世界是一个特定的环境,也是一种以运动为基本法则的和谐宇宙生命体(biocosmos)。存在的奇点、部分和整体的统一、一切事物的彼此吸引(尤其是各种艺术形式的结合)组成了这些俄罗斯动力学者的审美基础。他们的未来主义项目Macropolis——也称为人工仿生控制环境(Artificial Bionic Cybernetic Environment)——是一个中心被设定在未来城市的人工世界模型(这里的“未来”指的是二十一世纪中叶)。这些动力学者的工作既是审美探索,也包括官方委托,他们曾为十月革命的五十周年纪念活动装饰列宁格勒,展示了自己的光动力学设计。

伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov),《从公寓飞入太空的男人》(The Man Who Flew into Outer Space from His Apartment),1986

到了上世纪八十年代,太空竞赛将外太空置于实证主义的边缘,试图用地缘政治和军国主义的钳子将其压制,考虑到这一点,莫斯科的观念艺术家们围绕宇宙论这一主题展开创作。1986年,伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)创作的装置作品《从公寓飞入太空的男人》(The Man Who Flew into Outer Space from His Apartment)将太空展现为绝对自由的领域,在那里一个人可以独自逃脱苏维埃最后停滞时期的绝望。近二十年之后,小组Collective Actions在2004年上演了一场荒诞主义表演《前往土星的旅程》(Voyage to Saturn)。艺术家们一边听着科幻故事的磁带录音,一边用一块黑面包把一张Andrei Monastyrsky书中的图表固定到雪地上(图表中心的图形有点像土星),面包皮上还镶入了一些从苏联百科全书里随机选取的肖像照片。

Collective Actions,《前往土星的旅程》(Voyage to Saturn),2004

去年,Arseny Zhilyaev在创作中直面宇宙主义,他的作品《人类的摇篮》(Cradle of Humankind)在威尼斯双年展亮相,展示了一个未来的博物馆网络是如何把整个宇宙卷入其中的,这个全球化的博物馆在人类跨越了行星的界限之后也突破了国家界限,地球已然变成一个博物馆公司,非常浮夸地把保守的博物馆学功能和娱乐功能结合在了一起。由此可见,纵使人类已经能够在宇宙间四处游荡,资本主义仍不会因其自身的矛盾而衰落。恰恰相反的是,地球变成了巨大的商场,宇宙主义思想却成了反乌托邦的一方。

Arseny Zhilyaev,《人类的摇篮》(Cradle of Humankind),2015

Anton Vidokle的电影三部曲则对宇宙主义者的世界观做出了当代性的阐释。第一部《这是宇宙》(This is Cosmos)中,摘选出的费多罗夫的作品与Voloshin、Maria Ender、亚历山大·契热夫斯基、伊利亚·卡巴科夫、Andrei Monastirs等其他人的文字混合在了一起。第二部分题为《共产主义革命来自太阳》(The Communist Revolution Was Caused by the Sun),曾在第6届莫斯科当代艺术双年展上展映,除了契热夫斯基有关太阳生物学的一些理念之外(译者注:heliobiology,意为太阳对生物学影响的研究,由契热夫斯基创立),本片也探讨了太阳周期和人类历史的关系。观众将通过影片来到哈萨克斯坦——苏联的,也是如今俄罗斯的太空项目的中心,因为俄罗斯火箭就是在拜科努尔航天发射场(the Baikonur Cosmodrome)发射升空的,契热夫斯基曾在哈萨克斯坦工作过很长一段时间。第三部电影则仍在制作中。

Anton Vidokle,《不朽与复活!》,Immortality and Resurrection for All!,2016

宇宙主义大规模地重现并且向西方输出并非来自尝试复兴一个理论的集体冲动,而这个理论已经在假想的地图上消失近一百年了。相反,纵使在世代和语境之间、官方和通俗之间存在着诸多差异,它揭示出当代艺术中对主旋律的兴趣仍在非常矛盾地延续着。但是为什么艺术家们仍然在追溯这些宇宙主义的思想遗产?为什么这个话题似乎已经从所有可能的角度被整理和审视过,却依然未被完全探索,反而可以被继续呈现和扩展,为现世做出指引?在数量众多的艺术创作中体现出的大容量和重要性,还有扩大并延伸主题的能力又是从何而来?以及,是什么将今天存在的问题和一百年前宇宙主义科学家关注的问题联系了起来?

来源:空白艺论

无人的太空:俄国宇宙主义(二)

无人的太空:俄国宇宙主义

No Man’s Space: On Russian Cosmism

文 | Marina Simakova

译 | 吴伊扬

在宇宙主义者所认知的外太空里,地球的时间和引力将被超越,生物钟和随之而来的恐惧也会消失。带着这样的理念进行创作是非常诱人的,因为,首先,任何事物——或者至少很多事物——看上去都可以在这样的空间里发生;其次,宇宙主义本身作为艺术就主张我们应当将永生尊为艺术,艺术则是将世界宇宙论化的工具。

俄国宇宙主义包含的很多概念都以人类对整个宇宙的征服为中心,既是字面意义上的,将人类生命带往整个宇宙;也是象征意义上的,克服对宇宙的无知。比如说,了解外太空的更多原理从而利用这些知识贡献于人类文明的发展。大部分宇宙主义概念都包括三个组成部分。第一点是永生论(immortalism),其重点是如何获得永恒的生命,Bogdanov曾主张通过血液输送返老还童,费多罗夫也有死者可以复生的理论。第二点是所谓的主动进化(active evolution):自觉克服意识与自然、空间与时间的局限性。这是人类长期发展和世界人类化的自然结果,但同时在理性、道德意识和正义的概念的严格控制下进化才能得以发生。主动进化是一个过渡的必要阶段。经过这个阶段以后,过去的人类就会转变为未来的人类,他们拥有绝对的理性和公正、被赋予了无限的能力等等。第三点是结合了基督教、神秘教义 、禁欲主义、马克思主义等元素的道德伦理体系(a moral and ethical system)。只有当个人意识到他们与文明以及人类历史间紧密而连续的联系时,这种特殊的社会责任感才会出现。

所以宇宙主义中存在着它自己完全独立的宇宙。这个宇宙不是超越历史的:它是一个必须在不久的将来成为现实的乌托邦式概念。个人存在的目的就是加速这一进程。当大部分地球居民只是将头顶的星空认作是太空时,宇宙主义者则认为那也是履行道德准则的保障。

俄国宇宙主义是一个总体性的研究。齐奥尔科夫斯基常被提及的那句话“地球是人类的摇篮”很容易被拿来与黑格尔的主张——“奴隶制是自由的摇篮”——做比较。宇宙主义者认为只有使宇宙人格化,人类才可以在真正的意义上成为人,并且必须将人类艺术与创造的能量全部注入宇宙间,此能量才能完全释放与展露。在某种意义上,未来的人类将是更高一级的宇宙主义者。宇宙主义科学家们是很多不同领域的专家,他们不仅追求着纯粹的科学,同时也在研究宗教哲学。和文艺复兴一样,宇宙主义是以人类为中心的,但其人类中心主义关注的是集体理性的主题,并吸收了俄国宗教思想和空想社会主义者的理论。宇宙主义的总体性也来自于包容(并渗透)整个宇宙的社会理想,这一理想非常重视能够确保永生的互助与责任,比如救人免于疾病,它们正是开拓宇宙的目的之一,同时也是我们“共同的事业”。

以上思考带来了第一个可供解释的假设。为什么艺术依然对宇宙主义很感兴趣?最近有很多讨论都关于宏大叙事时代的终结、对相对主义的疲劳、即将到来的新现代主义和另类现代主义时代,关于在拥有无限差异性的世界中需要获得崭新的、统一的情感。这反而让长久处在艺术世界注意力边缘的现代主义得到复兴。宇宙主义的趋势是否证明了对于崭新的另类现代主义主题的寻找呢?为了将分裂的主体重建并置入新的情境从而摆脱它,我们可以预言出一个已然成形的需求。也许这一对普遍而非特殊的需求可被视作是应对后福特主义全球化的延迟反应,正是后者带来了完全的独立。毕竟,带着对十九世纪顽固理性主义和开明虚无主义的敬意,宇宙主义可以算是另一种“新诚主义(new sincerity)”,它的新兴社会文化研究者们已经注意到了后现代犬儒主义的衰落命运。

第二个假设是,艺术家想通过目前极度缺乏的未来学项目解决我们与未来悬而未决的关系。虽然最近的一些科幻电影里描绘出了一些未来的概念,但这样的概念非常脆弱,立刻就会断裂为无数破碎的残骸。每个人都明白,科技发展主要是集中在消费技术上,或者说是集中于对日常生活的针对性提升上,并非是为了在外太空建造城市。

即使是现今最准确、缜密的预测汇集起来也无法明确指出人类进程的方向。负责生产未来新观念的文化机制似乎已变得残败不堪。当前市场变化的速度要求人们迅速适应它,这意味着想要规划好自己的生活是不可能的;我们不知道明天会带来什么,神经质地监控和扫描现实,搜寻着一切最新动向。现实沦落为不停的评估和短期投资,我们所有的智慧和创造力都投入其中。现实也不再如马列维奇所言,这样的当下知道它一无所有,也知道自己的肩膀已经变得孱弱无力(译者注:马列维奇的原话“当代生活不需要任何其他东西,除了真正属于它且生长在它肩膀上的那些”,出自《论博物馆》(On Museum))。于是,我们正在遭受着乌托邦式想象造成的危机,为数不多的解决方案之一就是从过去中继承未来。

第三个假设和未来无关,更多是关于未来的人类,如果从无数宣言、理论作品、会议等等进行判断的话,现在要想象出他们的样子会比想象未来本身容易得多。俄国宇宙主义肯定对超人类主义者产生了间接影响,除此之外,在宇宙主义者构想出的画面中,人类将承担起对宇宙的全部责任,并因此意识到他们已处在了全新的人类学环境中。如此一来,人类中心主义和生态中心主义将不再互相对立,反而几乎相同。关于这方面,近来西方研究者们谈论了很多,他们将人类世(the Anthropocene)视为亟待解决的问题,人类世主题也激发了地质学家、生物学家、超人类主义者甚至环保人士的想象力。根据人类世理论支持者的计算,地质作用已经消失,人类和人类进程彻底改变了地球的物理和化学结构、水和构造板块的运动以及土壤和底土的矿物组成。这一过程不可逆转,环保行动也无能为力。历史的分叉口已经过去,现在我们能做的就只有想明白怎样和这些问题一起生存下去。从社会科学的角度来看,值得注意的是,认识新时代的同时必定伴随着对于人类干涉自然的积极态度,最终自然和人工之间的对立也会消除。这正是维尔纳茨基(Vladimir Vernadsky,译者注:俄国及苏联矿物学及地质化学家)曾经预言过的,他认为,通过改变生物圈,人类将得以创造人类圈(noosphere)并成为“强大的地理力量”。所以对于宇宙主义的关注一方面反映了对待人类世的普遍关心和焦虑,另一方面也是尝试将地方史与全球科学语境联系起来的有益行为。

第四个假设与博物馆化(museification)有关,在鲍里斯·格洛伊斯的文字以及Zhilyaev的展览项目里都有部分触及。如今博物馆不再被认为是传统文化的保管地或艺术的墓地,但作为一个相对开放的空间,博物馆依附于特定的官僚资本主义组织。博物馆正是体制权力的载体。艺术曾经试着摧毁博物馆,与其决裂,但还是失败了。艺术呼吁艺术家和观众包括艺术本身走上街头发声,甚至发展到了网络,但博物馆依然没有走上自我毁灭的道路。这时,调整博物馆的界限、将其去领土化、利用博物馆的形式和语义边界就都变得有意义了。除了注释性的、教育性的以及娱乐性的功能之外,在未来博物馆是否能履行其纪念功能尚令人怀疑。比如关于如今这个时代,有什么是未来的博物馆可以展出的呢:截屏画廊,社交网络对话日志、即时信息服务日志,大数据分析?费多罗夫认为,未来的宇宙就会是“复活的”博物馆,一个拥有复生的人体、征服了死亡的博物馆。正如宇宙主义本身一样,在这个总体性的博物馆里,物理和数学、文化和生命政治、人造和人类都将融合贯通,它将彻底把我们的感性认识从主观重置为客观。

费多罗夫曾作出评论,博物馆在文化中的矛盾状态以及藐视与尊敬并存的辩证都在其态度系统中得到了揭露。把一个物品置于博物馆就等于把它拖入了废物堆,宣布了它的无用,终结了它的生命,但同时又会小心翼翼地保管它、并赋予其珍品的地位。恩格斯曾用一个类似的例子阐明黑格尔提出的否定之否定规律。原始唯物主义的古老哲学虽然被一神论宗教和形而上学的唯心主义所摒弃,对现代唯物主义来说仍然是神圣的。这样的规律似乎也适用于宇宙主义:人类生命在形式的层面上被破坏后,必将会在内容方面得到保存。

从实际出发对这些问题进行检验非常重要。博物馆调和了革新派和保守派,前者坚持摆脱一切不相关、非热点、不”当代”之物,后者则酷爱保存所有陈腐的事物以及他们自己与过去的联系。和未来的博物馆一样,宇宙主义思想可以接纳相对平和的共存,包容了左派和右派,艺术家,技术怀疑者和技术乐观者,未来学家和人文学者。宇宙主义把严苛的道德立场伪装于多彩的科幻和神秘思想之下,带有基督教意义上的宽容,具有智性的灵活,像黏土一样具有可塑性。

*原文由Thomas Campbell翻译,原俄语版最早刊登于Colta.ru。

本文节译自e-flux,链接:

http://www.e-flux.com/journal/74/59823/no-man-s-space-on-russian-cosmism/

关于作者

Marina Simakova现居圣彼得堡,俄罗斯学者、文化评论家。她曾于莫斯科、伦敦、巴黎学习当代哲学,研究领域包括马克思主义、批判理论、文化研究和早期苏联文学。